Лекции.Принят.Управ.Решений

.pdf12

- смешанные.

9. По характеру исходной информации и условиям

принятия УР:

-в «пассивной» внешней среде с полной информацией о проблемной ситуации;

-то же с неполной информацией о проблемной ситуации;

-то же в условиях полной определенности ;

-то же в условиях неопределенности ;

-то же в условиях неопределенности риска;

-в «активной» внешней среде и в условиях конфликтной ситуации.

10.По степени сложности и похожести: простые, сложные,

стандартные, уникальные.

Часто принятие простого решения является более целесообразным, а опытный руководитель всегда стремится свести сложные и уникальные решения к простым.

1.3. Эффективность и основные принципы принятия

управленческих решений

Как следует из изложенного ранее, принятие решения – это акт выработки какого-либо суждения или выбор конкретного способа действия. Принятие решений – постоянная забота менеджера. Однако любое УР имеет смысл лишь в том случае, если оно эффективно.

Эффективность УР зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. Тем не менее, в теории менеджмента обычно особо выделяются два из них:

1) фактор качества «К». Качество решения связано:

- с выбором наилучшей альтернативы из тех, которые имеют место при разрешении проблемной ситуации S0;

13

-с учетом возможностей исполнителей решения;

2)фактор принятия «П» (степень принятия этого решения исполнителями).

Эффективность решения (ЭР) может быть выражена с помощью качественного соотношения:

ЭР = П К.

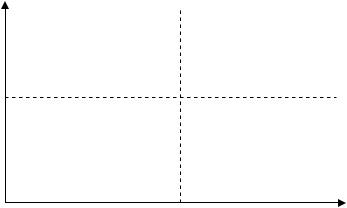

Между факторами П и К имеется специфическая зависимость,

которая может быть изображена наглядно с помощью следующего вида двумерной диаграммы (рис.2).

П

а) Высокая степень |

д) Высокая сте- |

П |

пень П и К |

б,г) Решения, не |

в) Высокая сте- |

обусловленные |

пень К |

факторами П, К |

|

К

Рис. 2. Диаграмма оценки эффективности УР

На этой диаграмме обозначены следующие типы решений:

а) решения, которые вызывают социальные изменения в коллективе (например, решения по нововведениям), а также решения, связанные с оценкой трудовой деятельности работников,

порождающие отношения людей к производству;

б) решения, связанные с самоуправлением (не обусловленные фактором П);

в) профессионально-качественные решения, касающиеся техники, технологии, снабжения, ремонта и т.п., принимаемые, как правило, единолично;

14

г) регламентные процедуры: выдача зарплаты, увольнение работников, «спущенные» сверху указания и т.п. (не обусловленные фактором К);

д) решения, связанные с кадровой политикой, развитием организации и т.д., т.е. с важнейшими социально-экономическими факторами производства.

Как показывает анализ наших условий, в настоящее время в производственных и СЭС принимается менее 20% эффективных решений, что является следствием преобладания централистских тенденций в экономике, низкой заинтересованности работников в результатах труда.

Эффективность УР зависит также от принципов принятия решений, основными из которых являются следующие:

Принцип единоначалия. Решение принимается единолично и может быть оправдано, если имеет высокое К (90% всех решений менеджера). Может привести к возникновению напряженности в рабочих группах.

Принцип единогласия. Суть – в безоговорочной поддержке выдвигаемой альтернативы. Имеет место лишь при принятии решений в экстремальных ситуациях, а также при отсутствии

«коалиций» и противоборствующих групп. В условиях рынка проявляется редко.

Принцип большинства. Обычно используется тогда, когда в процессе принятия УР соперничают разные мнения

(индивидуальные и групповые). Обычно прибегают к голосованию

(простое или квалифицированное большинство).

Принцип консенсуса – согласование всех спорных вопросов и различных мнений в процессе выработки УР. Достигается путем взаимных обсуждений и консультаций, многоплановых согласований между отдельными людьми и группами, а также путем

15

применения различных методов активизации интуиции

специалистов (МАИС).

Метод «ринги» – «получение согласия на решение проблемы

путем опроса без созыва заседания». Состоит из следующих этапов:

1)руководство фирмы совместно со специалистами выдвигает общие соображения о проблеме, по которой должно быть принято решение (по существу формулирует в общем виде ситуацию S0);

2)передача проблемы «вниз», в секцию, где организуется работа над проектом;

3)«нэмаваси» – детальное согласование по всем пунктам, «согласование углов», ослабление разногласий, отсечение противоположных точек зрения;

4)проведение целенаправленных совещаний и конференций,

на которых обсуждается конкретный путь решения проблемы; 5) «рингисе» – доработка документа об УР, визирование его

исполнителями, утверждение руководством.

Процедура очень громоздка, перегружает каналы обмена информацией, но помогает учесть весь спектр мнений по разрабатываемым вопросам; чрезвычайно популярна в Японии.

1.4. Концепция принятия решений

Концепция принятия решений есть система взглядов,

определяющая общую направленность и методологические основы задачи принятия решений. Основные положения концепции:

-основную роль выполняет ЛПР, которое принимает решения на основе своих предпочтений и несет за них ответственность;

-эксперты играют вспомогательную роль, осуществляя информационную и аналитическую работу по уменьшению

16

неопределенности информации, но вместе с тем несут

ответственность за свои рекомендации;

-измерение качества решений осуществляется на основе формирования альтернативных вариантов и их сравнительной оценки;

-в условиях неопределенности может не существовать единственного оптимального решения. Для ЛПР, имеющих разные предпочтения, решения будут различными;

-уменьшение неопределенности в задаче принятия решения осуществляется последовательными этапами, на которых используются следующие методы анализа (см. табл.1):

|

|

|

|

|

Таблица 1 |

|

|

|

|

|

|

Характери- |

Неструктури- |

Слабо струк- |

Хорошо |

Стандартная |

|

стика |

про- |

рованная |

турированная |

структуриро- |

|

блемы |

|

|

|

ванная |

|

|

|

|

|

|

|

Методы |

ана- |

Экспертные |

Системный |

Экономико- |

Инструкции и |

лиза |

|

оценки, суж- |

анализ (СА) |

математиче- |

руководства |

|

|

дения, МАИС |

|

ские методы и |

|

|

|

|

|

модели |

|

|

|

|

|

|

|

1.5. Методологические принципы системного анализа

применительно к процедурам принятия управленческих

решений

Кметодологическим принципам системного анализа,

используемым в процедурах принятия УР, относятся:

принципы органической целостности субъекта и объекта;

принцип унификации систем;

принцип развития систем;

принцип устойчивости систем;

принцип функционального подобия.

17

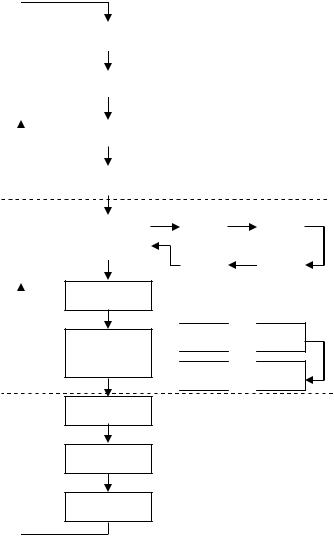

Приведем универсальную схему детальной структуризации процесса принятия решений, основанную на упомянутых принципах. Этой схеме соответствуют логические (предикатные)

выражения, приведенные и анализируемые на с.46.

|

|

1 |

Формулировка |

||||

|

|

|

|||||

|

|

проблемной |

|

||||

|

|

2 |

|

||||

12 |

|

|

ситуации S0 |

|

|||

|

|

||||||

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.1 |

|

|

5.2 |

|

|

5 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.4 |

|

|

5.3 |

11 |

|

|

|||||

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6Разработка УР

7 7.1

7.1  7.2

7.2

7.4

7.4  7.3

7.3

8

Реализация УР

9

10

y*.

9.Выполнение принятого решения y*.

10.Контроль за результатами выполнения y*.

11.Обратная связь.

12.Модификация.

1.Возникновение ситуации

У.

2.Появление проблемы П и ее определение.

3.Описание проблемной ситуации: S0= <У,П>

4.Определение времени T и необходимых ресурсов R.

5.Сбор и обработка

информации. 5.1 Получение.

5.2.Сбор.

5.3.Оценка.

5.4.Анализ.

6.Выбор критерия оптимального решения К.

7.Нахождение оптимального решения y*.

7.1.Определение альтернатив.

7.2.Оценка возможных последствий альтернатив и ограничений.

7.3.Формирование множества допустимых решений YД .

7.4.Разработка оптимального решения y*. 8. Разработка плана

действий по реализации

Рис. 3. Структуризация процесса принятия УР

18

2. ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕШЕНИЙ

2.1. Основные определения

Измерение определяется как процедура сравнения объектов по характерным показателям (признакам)

Объектами могут быть предметы, явления, события,

альтернативные варианты решений и т.п.

Показателями сравнения объектов могут быть пространственные, временные, физические, экономические,

физиологические, социологические, психологические и другие свойства и характеристики объектов.

Процедура сравнения включает определение отношений между объектами и способ их сравнения.

Для формального описания множества объектов и отношений между ними при фиксированных показателях сравнения вводится понятие эмпирической системы М:

М = <Y, R>,

где Y = (y1, y2,…, ym) – множество объектов (вариантов решений); R = (r1,r2,…,rs) – множество отношений между объектами.

Частным случаем отношения является функция. Запись вида yi rk yj или (yi , yj) rk

означает, что объекты находятся между собою в отношении rk. Такое отношение называется бинарным (двухместным). Если отношение имеет место одновременно между тремя объектами, то оно называется тернарным (трехместным).

Будем рассматривать объекты yi Y и некоторое бинарное отношение rk. Если все yi сравнимы между собою по этому отношению, то говорят, что rk является полным (совершенным,

19

линейным). Если не все уi сравнимы по отношению rk, то оно

называется неполным (несовершенным, нелинейным, частичным).

Полное и неполное rk может иметь следующие свойства:

рефлексивность: объект находится в отношении rk к самому

себе;

антирефлексивность: yi rk yj только для несовпадающих объектов;

симметричность: если yi rk yj, то yj rk yi, т.е. отношение rk

симметрично к обоим объектам;

антисимметричность: если одновременно yi rk yj и yj rk yi, то это означает, что объекты yi и yj совпадают;

транзитивность: если yi rk yj и yj rk yl, то yi rk yl.

Рассмотрим некоторые из отношений, используемых в задачах

принятия решений, с точки зрения наличия у них перечисленных

свойств.

Таблица 2

|

|

|

|

Рефлек- |

Антиреф- |

Симмет- |

Анти- |

Транзи- |

Тип отношения |

|

лексив- |

симмет- |

|||||

|

|

|

|

сивность |

ность |

ричность |

ричность |

тивность |

Эквивалентность |

|

+ |

|

+ |

|

+ |

||

Строгий порядок |

|

|

+ |

|

+ |

|

||

Нестрогий порядок |

|

+ |

|

|

+ |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Запись yi yj означает эквивалентность. |

|

|

||||||

Запись yi |

yj означает предпочтение (отношение строгого |

|||||||

порядка) объекта уi |

относительно объекта уj. |

|

|

|||||

Запись yi yj |

означает не предпочтение (отношение нестрогого |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|||

порядка) объекта yj |

относительно объекта yi. |

|

|

|||||

Разнообразие возможных объектов, показателей сравнения и видов отношений привело к необходимости установления универсальной системы с отношениями. В качестве такой системы используется обычно числовая система

20

N = <C, S>,

где C – множество действительных чисел; S – множество отношений между ними. Числовая система N называется полной, если С есть множество всех действительных чисел. Отношениям строгого и нестрогого порядков между объектами соответствуют отношения строгого и нестрогого неравенств между числами. Говорят, что система N гомоморфна эмпирической системе М, если они подобны и между ними существует отображение (функция) G объектов Y на множество чисел C такое, что отношение R имеет место тогда и только тогда, когда имеет место отношение S между числами,

отображающими объекты на числовой оси:

M = <Y, R>

G

N = <C, S>.

С помощью G каждому объекту yi приписывается число ci = G(yi ),

а отношения между объектами соответствуют отношениям между числами. Например, если yi yj, то ci cj, где ci = G(yi), cj = G(yj).

Таким образом, измерение в задаче принятия УР представляет собою отображение объектов эмпирической системы М на множество чисел в числовой системе N.

2.2. Шкалы измерений

Шкалой называется совокупность эмпирической системы М,

числовой системы N и отображения G: <M, N, G>.

Рассмотрим типы шкал, наиболее употребляемые в задачах принятия УР.

21

Шкала наименований используется для описания принадлежности объектов к определенным классам. Всем объектам одного и того же класса приписывается одно и то же число, а

объектам разных классов – разные числа. Поэтому шкалу наименований часто называют шкалой классификаций. В данной шкале отсутствует понятие масштаба и начала отсчета. Иногда ее называют номинальной шкалой.

Порядковая шкала применяется для измерения упорядочения объектов по одному или нескольким признакам при экспертном оценивании объектов. Числа в этой шкале определяют лишь порядок следования объектов и не дают возможности сказать, на сколько или во сколько раз один объект предпочтительнее другого. В этой шкале также отсутствует понятие масштаба и начала отсчета.

Шкала интервалов применяется для отображения величины различия между свойствами объектов. Пример: измерение температуры в градусах по Цельсию или Фаренгейту. При экспертном оценивании шкалы интервалов применяется для оценки полезности объектов. Основным свойством такой шкалы является равенство интервалов. Величина разности между числами в двух числовых системах определяется масштабом измерения. Может иметь произвольные точки отсчета и масштаб.

Шкала отношений используется для отражения отношения свойств объектов: во сколько раз свойство одного объекта превосходит это же свойство другого объекта. Является частным случаем шкалы интервалов при выборе точки отсчета в нуле.

Шкала разностей используется в том случае, если необходимо выразить на сколько один объект превосходит другой по одному или нескольким признакам. Является частным случаем шкалы интервалов при выборе единичного масштаба.