Методичка по ВУК_ТЕОРИЯ

.pdfВ соответствии с этим Мак-Грегор формулирует и соответствующие принципы:

жесткое и непосредственное управление организацией;

централизация официальных законных полномочий;

минимальное участие работников в процессе принятия решений.

«Теория Y» Мак-Грегора:

1.Прилагать максимум физических и умственных усилий для выполнения работы также естественно для человека, как играть или отдыхать. Средний человек не может не любить работу.

2.Наличие внешнего контроля и угроза наказания не означают, что усилия работающего человека будут направлены к нужной цели.

3.Вознаграждением для человека является сам факт достижения цели.

4.Средний человек честолюбив, ищет ответственности и принимает ее.

5.Способности к творчеству и новаторству при решении организационных проблем присущи не узкому кругу людей, а большому числу работников.

С учетом этого Мак-Грегор трактует и сами принципы теории Y:

свободное и более общее руководство организацией;

децентрализация официальных полномочий;

меньший расчет на принуждение и контроль, больший акцент на индивидуальную активность и самоконтроль;

демократический стиль руководства;

более активное участие рядовых работников в процессе принятия решений.

Мак-Грегор считал, что в основе практики американского менеджмента лежит теории X, а японского – Y.

Теории Маслоу и Мак-Грегора, дополняя друг друга, позволяют создать две совершенно противоположные формы управления организацией. Всеобщему управлению качеством (TQM) импонирует «теория Y» МакГрегора и теория Маслоу, основанные на системных подходах.

Системные подходы предусматривают:

1.Компанию, организованную с учетом внутренних и внешних особенностей, составляющими которых являются: технология, окружающая среда, сектор рынка, культура и мастерство.

2.Повышение роли организационных моделей для соответствия компании особенностям рынка: функциональные модели, дивизионные модели, матричные модели, холдинговые модели.

Теория случайностей берет начало (с позиций TQM) от статистического управления качеством, появление которого обязано Вальтеру Шухарту. Он применил статистические методы к производственному процессу предложил статистическое объяснение поведения производственного процесса во времени, которое позже было названо контрольными картами. В своей книге он впервые фокусирует

11

внимание на потребителя. Главной темой его публикаций является наблюдение за производственным процессом и уменьшение его изменений с использованием анализа экспериментальных данных, нанесенных на контрольную карту. Шухарт может быть отнесен к современным патриархам качества, т.к. основная его идея – принятие решений на основе фактов,

лежит в основе TQM.

Вопросы качества стали наиболее актуальны во время Второй мировой войны при выпуске различных видов вооружения. В это время методы статистической обработки и анализа экспериментальных данных были усовершенствованы. Большую роль при этом сыграли работы Харольда Ф. Доджа (1893-1976), Харри Ж. Роминга (1900-1989) и Абрахама Уолда (19021950), который внес большой вклад в оценку испытаний готовой продукции. Его результаты были настолько важны для оборонной промышленности, что не публиковались до конца войны. Большая часть его разработок легла в основу действующих стандартов по выборочному контролю готовой продукции на соответствие требуемому качеству.

Огромную роль в вопросах оценки качества готовой продукции и вероятности появления бракованных изделий сыграли работы У. Вейбулла (1887-1979), профессора инженерной механики в Королевском Технологическом Институте в Стокгольме. В 1951 г. он предложил распределение непрерывной случайной величины, номиналом которой является время безотказной работы готового изделия. Это распределение получило название распределение Вейбулла или закон Вейбулла.

Важную роль в оценке результатов эксперимента и планировании эксперимента сыграли работы английского ученого Рональда А. Фишера (1880-1962) и предложенный им критерий для оценки выборочных дисперсий.

Теория управления качеством и TQM

Современная история качества подразделяется чаще всего на четыре главные периода: создание основ, создание новых методов, техник и технологий, введение современной теории качества, возникновение и применение в мировом масштабе Модели управления качеством.

Первый период развития качества — создание основ, охватывает время с конца 40-х до конца 50-х гг. XX в., отмечен исследованиями первопроходцев, трое из которых: Эдварде У. Деминг, Джозеф М. Джуран, Арманд В. Фейгенбаум.

Второй период развития качества — создание новых методов, техник и технологий приходится на 60-е и начало 70-х гг. XX в. и характеризуется тем, что благодаря японским экспертам создавались и развивались методы, техники и технологии высокой степени сложности для достижения качества. Яркими представителями этого периода были Каору Исикава, Генити Тагути и Сигео Синго.

12

Третий период развития качества — введение современной теории качества начался в конце 70-х гг. XX в. и длился до 1987 г. Главные направления философии качества в этот период можно понять посредством идей и постулатов представителей так называемой «Западной школы». Здесь можно выделить таких авторов, как Филипп Кросби, Том Петере, Клаус Меллер.

Четвертый период развития качества — применение Модели управления качеством отмечен появлением стандартов ИСО серии 9000, в которых была представлена новая модель Всеобщего управления качеством (Total Quality Management). Теория и практика качества стали заботой всего человечества, и в их дальнейшем развитии принимают участие десятки тысяч специалистов высшего класса в целом ряде государственных, военных и научных институтов по всему миру. Будущие исследователи и историки качества когда-нибудь назовут великие имена этого периода развития — нам остается только ждать. Выделение первых трех периодов в современной истории качества принадлежит английскому ученому профессору Тони Бенделиз (доклад The Quality gurus: help or hype for British Industry, 1998 г.

или в свободном переводе «Гуру качества: помощь или тенденция в британской промышленности»). В литературе существует ряд других идей и классификаций. Но все они тем или иным образом подтверждают существование перечисленных периодов, так и этапов, называемых: «Раннее» американцы, Японцы, Западная школа и Модели управления качеством

Развитие основных подходов и принципов менеджмента качества показано на рис.1.3.

Рис. 1.3. Развитие основных подходов и принципов менеджмента качества.

13

1.2. Философии и концепции «патриархов качества» в модели

TQM

Большой вклад в развитие философии TQM внесли ранние американцы и японцы. Наиболее значимыми из них являются :

Эндрю Шухарт (1891-1967)

Эдвард Деминг (1900-1993)

Джозеф М. Джуран (род. в 1904 г.)

Каору Ишикава (1915-1989)

Генити Тагути /Женеши Тагучи (род. в 1924 г.)

Фейгенбаум (род. в 1920)

Кросби (1926-2001)

Этих «первопроходцев» по праву называют называют «патриархами» теории качества.

Э.Шухарт

Уолтер Эндрю Шухарт (1891—1667) в самом начале трудовой деятельности заметил, что почти весь тогдашний контроль качества основан на измерениях, тестировании, оценках, которые обычно, проводились в конце производственного цикла. По сути это было равносильно тому, чтобы «махать кулаками после драки», т.е. сводилось к методу, при котором кроме бракования и возможной доработки ничего больше нельзя было сделать. Поэтому он попробовал найти метод, при котором явление отступления от нормы и тенденция возникновения ошибок могли бы быть выявлены до появления некачественного продукта. Шухарт установил, что применение статистики предлагает совершенно конкретные и успешные решения этой проблемы.

Первые практические результаты проявились в составлении контрольных карт и методов, некоторые из них названы именем Шухарта. С их помощью можно было проследить процесс производства во всех фазах и таким образом вовремя заметить все возможные изменения, которые могли привести к снижению качества. С точки зрения современного уровня знаний Шухарт является отцом не только статистического контроля процесса, но и современного управления процессами вообще.

Кроме статистики, изобретением Шухарта является «Цикл улучшений Шухарта— это так называемый PDCA — цикл непрерывного улучшения качества («Сontinuous Improvement of Quality»).

Э. Деминг

Эдвард Деминг (1900-1993) – «отец менеджмента качества». Деминг разработал принципы использования статистических методов. С помощью определения и минимизации несоответствий (дефектов продукции) ему удалось сократить затраты на несоответствия.

14

Деминг разработал также философию управления, которая известна как «14 принципов менеджмента качества по Демингу». Приведем эти упомянутые Принципы в сокращенном виде:

1.Определи постоянные цели (сформулируй и обнародуй политику фирмы и проводи ее в жизнь).

2.Принимай новую философию.

3.Прекрати практику снабжения дешевым продуктом.

4.Введи в практику лидерство.

5.Откажись от лозунгов.

6.Не ставь количественные цели.

7.Введи обучение без отрыва от работы.

8.Устрани причины страха (создай обстановку доверия).

9.Разрушай барьеры между организационными единицами (внутри

фирмы).

10.Вводи перемены (трансформации).

11.Постоянно совершенствуй процессы производства и обслуживания.

12.Уменьши зависимость от технического контроля качества.

13.Устраняй препятствия, мешающие людям гордиться своим трудом.

14.Учреди программу интенсивного повышения квалификации.

Но самым большим вкладом Деминга в развитие TQM, а также одним из самых первых подходов, направленных на повышение качества, стал цикл Деминга (Deming Cycle) – это методология совершенствования, в основе которой лежит допущение, что совершенствование – это результат применения накопленных знаний.

Эта методология первоначально называлась циклом Шухарта (Shewhart Cycle), по имени ее создателя, но впоследствии японцы стали называть ее циклом Деминга, в знак признания заслуг этого специалиста.

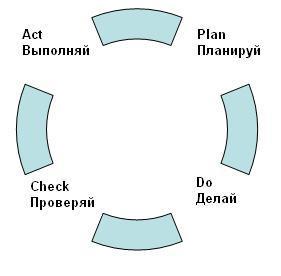

Цикл Деминга состоит из четырех стадий: «планирование, реализация,

проверка, действие» - PDCA (plan, do, check, act) (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Цикл Деминга

15

Этот цикл никогда не заканчивается. Он фокусируется на постоянном совершенствовании, т.е. задаваемые все более высокие стандарты становятся своего рода пружиной, способствующей последующим улучшениям.

Дж. Джуран

Доктор Джозеф М. Джуран (род. в 1904 г.), соратник и единомышленник Деминга. Опираясь на точку зрения Деминга и развивая ее, Джуран ввел термин качества, в значительной степени ориентированный на требования потребителей, в духе «соответствия требованиям потребителей» («Fitness for use») и разработал системный метод для проектов по улучшению качества и его последующей стабилизации, распространившийся по всему миру. Этот метод известен под названием «Juran Trilogy».

Он является сторонником подхода, который предусматривает вовлеченность всего персонала организации в процедуры, обеспечивающие повышение качества и решение производственных проблем. 10 этапов для повышения качества по Джурану:

1.Сформируйте у персонала осознание потребности в качественной работе и создайте возможность для улучшения качества.

2.Установите цели для постоянного совершенствования деятельности.

3.Создайте организацию, которая будет работать над достижением целей, создав условия для определения проблем, выбора проектов, сформировав команды и выбрав координаторов.

4.Предоставьте возможность обучения всем сотрудникам организации.

5.Выполняйте проекты для решения проблем.

6.Информируйте сотрудников о достигнутых улучшениях.

7.Выражайте свое признание сотрудникам, внесшим наибольший вклад в улучшение качества.

8.Сообщайте о достигнутых результатах сотрудникам.

9.Регистрируйте успехи.

10.Внедряйте достижения, которых вам удалось добиться в течение года, в системы и процессы, регулярно функционирующие в организации, тем самым, закрепляя их.

А.Фейгенбаум

Арманд Фейгенбаум (А. V. Feigenbaum) (1920), предложил термин «Total Quality Control» (TQC) — «всеобщее управление качеством» – в своей одноименной книге, опубликованной в США в 1961 г

Фейгенбаум и по практическим результатам и по теоретическим трудам во всем равноправен с Демингом и Джураном. Сейчас во всем мире понятие полного контроля качества тесно связано с именем Фейгенбаума. Несмотря на распространение новой философии на Западе, прежде всего в США, в течение многих лет развитие TQC в основном осуществлялось в Японии. Книга Фейгенбаума «Всеобщий контроль качества» была переиздана более сорока раз и переведена на все основные языки мира.

16

Фейгенбаум призвал обратить внимание на вопросы изучения причин несоответствий и первый указал на значение системы учета затрат на качество.

К. Исикава

Каору Исикава (1915-1989) самый известный японский ученый в области качества. Связывая американские знания с японской практикой, Исикава явился пионером в освоении новых, собственных техник, которые позже прославили Японию во все мире.

Исикава предложил применение статистического качества на трех основных уровнях: все занятые, руководители всех уровней и специалисты высшего уровня.

а) Всем занятым («от швейцара до директора») Исикава предписал так называемые семь основных инструментов для контроля качества («7 Quality Control Tools или 7QCT):

1.Диаграмма «причина-следствие» (анализ возникновения явления в процессе, который теперь широко известен как диаграмма Исикавы или диаграмма «рыбий скелет»).

2.Диаграмма изменения (функция одного параметра процесса дается во времени).

3.Диаграмма попарных сравнений (отношение объединенных пар показателей качества процесса).

4.Диаграмма хода процесса (диаграмма порядка осуществления операций в процессе).

5.Гистограмма (диаграмма распределения частоты появления одного параметра процесса).

6.Диаграмма Парето (классификация всех параметров, отвечающих за поведение процесса).

7.Основная контрольная карта Шухарта (изменение параметров процесса внутри предписанных границ).

б) Руководители всех уровней должны знать, объяснять и применять инструменты статистического контроля в соответствии с видом их работы (например, в торговле, снабжении, производстве и контроле — это теория выборочной совокупности с применением предписанных норм, статистическая обработка процессов в производстве, экспериментальные исследования и т.д.).

в) Третий, высший уровень предназначен менеджерам качества высшего уровня и профессиональным статистикам (в организации или вне ее). Сюда относится многовариантный анализ факторов (методы исследований операций, теория игр и теория рядов и т.д.).

В течение всей своей деятельности Исикава упорно настаивал на постоянном применении статистического контроля действительно важных процессов на всех уровнях, участках и рабочих местах.

Г. Тагути

17

Генити Тагути (1924) — яркий представитель японских специалистов по качеству, которые разработали свои собственные новые интеллектуальные и специализированные техники в области качества Вся научная и практическая деятельность Тагути является ярким примером связи высочайших достижений теории с практикой в области качества.

Хотя некоторые его идеи очень сложны и требуют отдельного изучения и понимания, все они успешно реализованы на практике, и с каждым днем число их сторонников растет не только в Японии, но и во всем мире.

Приведем основные методы и идеи, разработанные или адаптированные Тагути:

1.Статистическое планирование исследований с помощью ортогональных таблиц и линейных диаграмм или, как это более известно, планирование экспериментов (Design of Experiments или DoE).

2.Управление процессами посредством отслеживания расходов с помощью так называемой параболической функции потерь качества (Quality Loss Function).

3.Развитие и реализация так называемого робастного (грубого) управления процессами (Robust Design).

4.Проектирование и реализация процессов производства с минимальными потерями и расходами еще в фазах планирования системы так называемого контроля до (вне) пуска ее в эксплуатацию (Off Line Quality Control).

5.Применение окончательной системы так называемых девяти заповедей для осуществления оптимального качества продукции, услуг, процессов и систем.

Ф. Кросби

Филип Б. Кросби (Германия 1926-2001) является одним из известнейших приверженцев всеобщей концепции качества. В начале 60-х гг. он подробно изложил свою программу «ноль дефектов», вызвавшую в Германии острые дискуссии. Кросби сконцентрировал внимание на задачах в области управления предприятием. Он предложил внедрять предпринимательскую культуру, в основе которой лежит осознание значения качества и образ мышления, ориентированный на достижение «нуля дефектов».

1.3. Российский опыт управления качеством

Говоря о передовом опыте в области управления качеством, нельзя не вспомнить об отечественной практике совершенствования качества.

Какие концепции повышения качества существовали в нашей стране? Концепция БИП (Бездефектного Изготовления Продукции)

Концепция КАНАРСПИ (Качество, Надежность, Ресурс с Первых Изделий)

Концепция НОРМ Концепция КСУКП (Комплексная система управления качеством

продукции)

БИП

18

БИП — это концепция бездефектной работы, которая нашла свое отражение в Саратовской системе бездефектного изготовления продукции, внедрённой на предприятиях Саратовской области в 1955 г.

В основу этой системы был положен механизм активизации участников производственного процесса, стимулирующий их к выявлению и устранению не дефектов продукции, а их причин. После повторного предъявления продукции рабочий лишался премии.

Неотвратимость наказания заставляла рабочего строже соблюдать технологическую дисциплину и предъявлять претензии мастеру, инструментальной службе, службе главного механика, если причиной дефекта были некачественные материалы, инструмент или оборудование.

КАНАРСПИ

Система КАНАРСПИ была внедрена на Горьковском авиационном заводе. Признанная лучшей в стране, система базировалась на следующих принципах:

универсальность (возможность использования в других отраслях промышленности)

комплексное обеспечение качества продукции

проведение исследований, направленных на повышение качества продукции и развитие опытно-конструкторских служб предприятия

организация всестороннего учета качества выпускаемой продукции

концентрация внимания на качестве продукции на стадии

ее разработки

привлечение к совершенствованию продукции потребителей

НОРМ

Всередине 1960-х гг. на Ярославском моторном заводе «Автодизель» была внедрена система НОРМ, в которой за критерий качества был принят один из важнейших технических параметров — ресурс до первого капитального ремонта.

Особое внимание уделялось разработке конструкции и технологии, обеспечивающих повышение технического уровня и качества двигателя. В системе НОРМ были использованы и развиты основные элементы Саратовской и Горьковской систем управления качеством выпускаемой продукции.

Вчем заключалась специфика Российского опыта управления качеством?

Специфика управления качеством в России заключалась в том, что эффективные системы управления качеством создавались на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК). Именно в ВПК были распространены методы обеспечения качества на стадиях исследования и проектирования новой продукции, статистический контроль качества с применением контрольных карт, специальные стандарты. В недрах ВПК

19

родились КСУКП (комплексные системы управления качеством продукции, в том числе автоматизированные).

КСУКП

В первой половине 1970-х гг. в результате совместного научнопроизводственного эксперимента предприятий Львовской области, ВНИИ стандартизации Госстандарта СССР и научно-производственного объединения «Система» была разработана и прошла апробацию комплексная система управления качеством продукции.

Главная цель системы заключалась в обеспечении высоких и устойчивых темпов роста качества продукции, выпускаемой предприятием, за счет:

создания и освоения новых высококачественных видов продукции; своевременной постановки на производство новой продукции; снятия с производства морально устаревшей продукции;

улучшения показателей качества выпускаемой продукции путем ее совершенствования и модернизации.

Практика использования в советской промышленности комплексных систем управления качеством выявила их недостатки, которые не позволяли изготавливать конкурентоспособную продукцию. К числу таких недостатков следует отнести:

слабое методическое руководство со стороны отраслевых и головных организаций по стандартизации и управлению качеством;

пассивность руководителей предприятий в вопросах создания и совершенствования систем управления качеством;

формальное отношение к организации систем управления качеством; недооценку роли обучения персонала методам управления качеством ; работу по управлению качеством возглавляли отделы технического

контроля, а не первые руководители предприятия, что создавало противоречия между руководителями и ОТК при работе «на план» и «за качество»;

недостаточность стимулирования производства высококачественной продукции;

недостаточный уровень материально-технического, технологического и \ метрологического обеспечения производства.

Главным же недостатком российских систем управления качеством следует считать то, что они не были ориентированы на потребителя.

Однако опыт показал, что именно такого рода системы являлись тем инструментом, с помощью которого можно было создать эффективный механизм управления качеством продукции.

Рассматривая современное положение России в области управления качеством следует отметить, что к сожалению, в настоящее время немногие российские товары и услуги выдерживают конкуренцию на мировом рынке. Однако активное использование собственного и зарубежного опыта в области управления качеством может дать позитивные результаты в самом ближайшем будущем.

20