- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Биологическая очистка сточных вод

- •1.1.Сточные воды как объекты очистки

- •1.2.Общие принципы очистки сточных вод

- •1.3.Биологические методы очистки сточных вод

- •1.4.Аэробная биологическая очистка

- •1.4.2.Основные биохимические процессы при аэробной очистке

- •1.5.Анаэробная биологическая очистка

- •1.5.1.Биоценозы и биохимические процессы при анаэробной очистке

- •1.6.Технологические схемы многостадийной биологической очистки сточных вод

- •1.7.Удаление биогенных элементов из сточных вод

- •1.8.Обезвоживание осадков очистных сооружений

- •1.9.Малые установки для локальных очистных сооружений

- •Глава 3. Переработка органических отходов

- •3.1.Общая характеристика отходов

- •3.2.Микробиологическая переработка органических отходов

- •3.2.1.1.Технологические особенности микробиологической конверсии в кормовой белок

- •3.2.1.5.Особенности переработки в кормовые продукты некоторых отходов

- •3.2.8.Биодеструкция растительных полимеров и материалов

- •3.2.9.Биодеградация синтетических полимерных материалов и использование биодеградируемых пластиков

- •3.3.Вермикультивирование и вермикомпостирование

- •3.3.1.Особенности дождевых червей как биологических объектов культивирования

- •3.3.2.Свойства продуктов и применение вермикультивирования и вермикомпостирования

- •3.3.3.Технологические основы вермикультивирования и вермикомпостирования

- •Глава 4. Биоремедиация почв

- •4.1.Основные факторы, влияющие на выбор способов ремедиации почв

- •4.2.Классификация методов и технологий ремедиации

- •4.3.Небиологические методы и технологии ремедиации

- •4.3.2.Методы in situ

- •4.4.Биологические и комбинированные методы

- •4.4.2.Биостимулирование in situ

- •4.4.7.Обработка в штабелях, буртах, насыпях, компостированием

- •4.4.9.Комбинированные и гибридные процессы

- •4.5.Специализированные биопрепараты

- •4.5.2.Биопрепараты для ликвидации загрязнений

- •4.5.3.Биопрепараты для рекультивации территорий и восстановления плодородия почв

- •4.6.Сравнение методов ремедиации

- •4.7.Практические работы и затраты при проведении биоремедиации

- •Сокращения

- •Оглавление

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

48 |

Глава 1 |

Поскольку вода очистных сооружений может содержать патогенные микроорганизмы, она может стать причиной инфекционных заболеваний, особенно передаваемых воздушно-капельным путем или при непосредственном контакте с водой. Однако практический опыт работы на очистных сооружениях показывает, что вероятность таких заболеваний невелика.

1.3.Биологические методы очистки сточных вод

1.3.1. Классификация методов биологической очистки

Различают методы естественной и искусственной биологической очистки.

Вметодах естественной биоочистки используются природные процессы самоочищения, протекающие в почвенных, водных, растительных экосистемах и сопровождающиеся удерживанием, связыванием, переносом, трансформацией, минерализацией загрязнений. Естественные сооружения часто служат для доочистки сточной воды перед ее попаданием в водоемы.

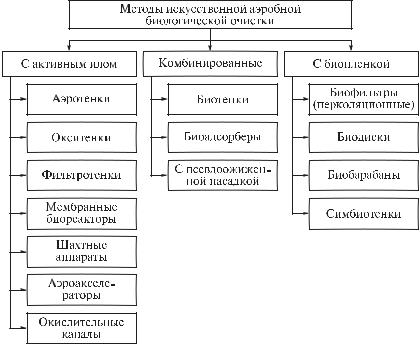

Взависимости от протекающих процессов различают системы аэробной и анаэробной биологической очистки. Сооружения искусственной биологической очистки включают и аэробные, и анаэробные системы. По характеру используемых биоценозов эти сооружения можно классифицировать на системы с активным илом, с биопленкой и комбинированные (рис. 1.12). Классификация искусственных систем аэробной очистки представлена на рис. 1.13.

Рис. 1.12. Принципы функционирования аэробных методов очистки: а – с активным илом (аэротенки); б – с биопленкой (биофильтры); в – с активным илом и биопленкой (биотенки)

Основными сооружениями аэробной биологической очистки с активным илом являются аэротенки. Аэротенк обычно работает в паре со вторичным отстойником, где происходит разделение очищенной сточной воды на выходе из аэротенка и суспензии активного ила (см. рис. 1.5). При этом часть ила удаляется из системы, а часть (возвратный, рециркулируемый ил) возвращается в аэротенк для повышения его производительности и сокращения количества избыточного ила.

Биологическая очистка сточных вод |

49 |

К сооружениям биологической очистки с активным илом относятся также окситенк (с аэрацией воздухом, обогащенным кислородом или чистым кислородом), фильтротенк и мембранные биореакторы (с откачиванием сточной воды из аэротенка через фильтр или микрофильтрационную мембрану, задерживающие активный ил в аэротенке), окислительные каналы (с циркуляцией сточной воды и системами поверхностной аэрации), шахтные аппараты (в виде шахт или колонн для повышения давления воды), аэроакселераторы (аэротенк, совмещенный со вторичным отстойником).

В реакторах с биопленкой очистка производится на поверхности загрузочных материалов или на поверхности носителей, покрытых биопленкой из микроорганизмов и внеклеточных продуктов их жизнедеятельности.

Из систем аэробной очистки с биопленкой чаще всего применяют биофильтры (70% всех очистных сооружений в Европе).

Рис. 1.13. Классификация сооружений искусственной аэробной очистки

Промежуточное положение между сооружениями с активным илом и с биопленкой занимают биотенки, биосорберы, реакторы со взвешенным (псевдоожиженным) слоем, сочетающие преимущества и аэротенков, и биофильтров. В биотенках с аэрацией жидкости, с активным илом и загрузкой из различных материалов жидкость с илом циркулирует и аэрируется в зазорах между загрузкой (см. рис. 1.12).

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

50 |

Глава 1 |

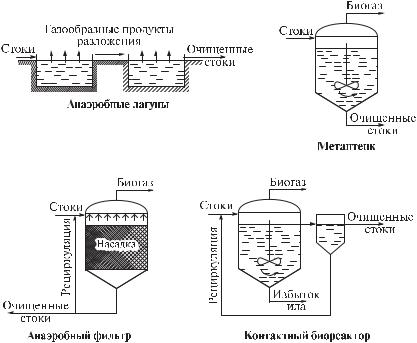

Системы анаэробной очистки применяют для сбраживания высококонцентрированных стоков, осадков, ила, в том числе активного ила очистных сооружений. Процессы с использованием традиционных сооружений чаще всего осуществляются в анаэробных лагунах, септитенках (септиках), метантенках, контактных биореакторах (подробнее см. разд. 1.5.2).

В анаэробных лагунах, представляющих собой один отстойник или систему отстойников, стоки пребывают от нескольких недель до 2 мес, образующиеся газы свободно выделяются в атмосферу (рис. 1.14).

Септитенки – горизонтальные отстойники закрытого типа, в которых образовавшийся на дне осадок твердых частиц перегнивает и разлагается анаэробными микроорганизмами.

Рис. 1.14. Принцип работы анаэробных реакторов традиционных конструкций

Вметантенках, в отличие от септитенков, осуществляются перемешивание, обогрев, контроль основных параметров (температуры, состава сырья, интенсивности загрузки аппарата и др.). Процесс очистки протекает более интенсивно, чем в септитенках. Выделяющийся биогаз собирают и используют.

Вконтактных аппаратах очистка происходит в реакторе с перемешиванием с использованием вторичного отстойника для отделения ила, возвращаемого в биореактор. По принципу действия эти системы аналогичны аэротенкам со вторичными отстойниками с осуществлением процесса очистки в анаэробных условиях.

Биологическая очистка сточных вод |

51 |

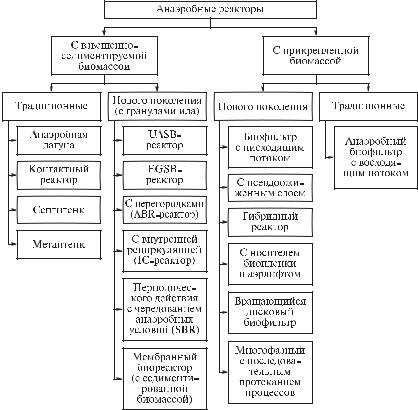

Впоследние десятилетия были разработаны и начали широко внедряться

впромышленности более совершенные, чем с использованием традиционных сооружений, методы анаэробной очистки (см. разд. 1.5.3). Классификация сооружений анаэробной очистки с учетом современных систем представлена на рис. 1.15.

Рис. 1.15. Классификация сооружений анаэробной биологической очистки

По сравнению с другими методами биологическая очистка характеризуется меньшими эксплуатационными затратами, простотой в эксплуатации, универсальностью, относительно небольшим образованием малотоксичных и нетоксичных вторичных отходов (III, IV класса опасности) и позволяет очищать большие количества сточных вод различного состава.

Недостатки биологической очистки обусловлены высокими капитальными затратами на сооружение очистных систем, чувствительностью и небольшим диапазоном допустимых изменений параметров окружающей среды (t°, pH, концентрация токсичных примесей), необходимостью строгого соблюдения технологического режима очистки, биостойкостью некоторых органических веществ и их токсичностью для биоценоза активного ила, необходимостью пред-

52 |

Глава 1 |

варительного разбавления высококонцентрированных токсичных стоков, что приводит к увеличению потока сточной воды, относительно низкими скоростями разложения загрязнений в биологических реакциях по сравнению с процессами, протекающими при использовании физических, физико-химических и химических методов, и как следствие, потребностью в больших площадях под очистные сооружения.

1.3.2. Показатели работы очистных сооружений и их сравнение

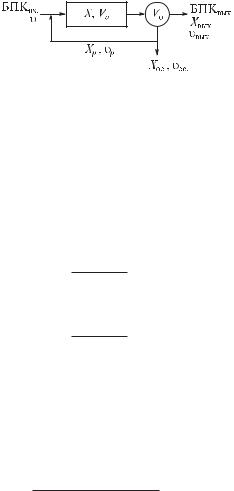

На рис. 1.16 представлены обозначения величин, используемых при расчете показателей работы очистных сооружений.

Рис. 1.16. Обозначения величин, используемых при расчете показателей работы очистных сооружений

Наиболее часто работу сооружений биологической очистки характеризуют следующими показателями.

1.Степень очистки по загрязнениям: (Sвх. – Sвых.)/Sвх. , где Sвх., Sвых. – концентрация загрязнений на входе и выходе из очистных сооружений.

2.Нагрузка по органическому веществу на ил, BX – количество поданных загрязнений (в единицах БПК, взвешенных веществ, в кг) на 1 кг беззольного вещества ила в сутки:

|

|

БПКвх. · |

БПКвх. |

|

||

ВХ |

= |

|

|

|

(1.12) |

|

|

Х · |

|||||

|

|

V |

· Х |

|

||

|

|

a |

|

|

|

|

или на 1 м3 сооружения в сутки, BV:

|

|

БПКвх. |

· |

БПКвх. |

|

|

ВV |

= |

|

|

|

(1.13) |

|

|

|

|||||

|

|

Va |

|

|

|

|

где – расход сточной воды, м3/сут; Va – объем очистного биореактора, м3; – время пребывания в аппарате, сут; X – беззольное вещество (органическая составляющая) ила, кг/м3.

3.Окислительная мощность, NX – количество окисленных загрязнений на 1 кг беззольного вещества ила в сутки:

|

(БПКвх. |

— БПКвх.) · |

БПК |

|

||

NХ = |

|

|

|

(1.14) |

||

|

Х · |

|||||

|

|

V |

· Х |

|

||

|

|

a |

|

|

|

|

Биологическая очистка сточных вод |

53 |

или на 1 м3 сооружения в сутки, на 1 м3 загрузочного материала, на 1 м2 площади поверхности (в биофильтрах):

|

БПК · |

БПК |

|

|

NV = |

|

|

|

(1.15) |

|

|

|||

|

Va |

|

||

4.Нагрузка по воде, Q, м3/м3 · сут или м3/м2 поверхности загрузочного материала в сутки, м3/м2 поверхности отстойника в сутки:

|

|

(1.16) |

|

Q = |

V |

||

|

a |

|

|

5.Время пребывания (время гидравлического удерживания, время нахождения) воды в сооружении, сут:

Va |

|

|

= |

|

(1.17) |

6.Прирост ила, FX изб. – количество ила, покидающего очистные сооружения в единицу времени:

FX изб. = ос. · Xос. + вых. · Xвых. |

(1.18) |

где ос.·Xос. – количество удаляемого избыточного ила в виде осадка вторичного отстойника, кг/сут; ос. – расход удаляемого осадка, м3/сут; Xос. – концентрация ила в осадке, кг/м3; вых. и Xвых. – расход выходного стока, кг/м3 и концентрация ила в выходном стоке в осветленной воде, кг/м3.

Оценить величину прироста ила можно, зная выход биомассы ила на единицу потребленного БПК или ХПК, обозначается соответственно YX/БПК и YX/ХПК:

FX изб. = · YX/БПК · БПК FX изб.= · YX/БПК · ХПК (1.19)

Типичные величины YX/ХПК составляют 0,2–0,6 кг биомассы (по сухому веществу) на 1 кг ХПК.

7. Возраст ила – Т, сут.

Для аэротенка возраст ила включает время нахождения непосредственно

в аэротенке и во вторичном отстойнике: |

|

|

|

|

|

|

|||

T = |

|

|

X · V |

|

|

|

(1.20) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

( |

ос. |

· X |

+ |

вых. |

· X |

вых. |

) |

||

|

|

ос. |

|

|

|

|

|||

где V = Va + Vo – объем аэротенка и вторичного отстойника, м3.

Возраст ила T важно контролировать для обеспечения необходимого уровня образования FX изб. и протекания биохимических процессов, например нитрификации, окисления биостойких загрязнений. С увеличением возраста ила количество избыточного ила на единицу потребленного БПК или ХПК уменьшается, а скорость нитрификации возрастает. Возраст ила можно варьировать, изменяя соотношение между количеством рециркулируемого (возвратного) ила FX р. = р. · Xр. и удаляемого из системы избыточного ила FX изб.

54 |

Глава 1 |

В табл. 1.11 приведены некоторые показатели окислительной мощности естественных и искусственных методов биологической очистки сточных вод.

Из-за обеспечения более благоприятных для микроорганизмов условий жизнедеятельности биологическая очистка в искусственных сооружениях протекает намного интенсивнее, чем в естественных, поэтому в сравнении с естественными методами искусственные системы очистки намного компактнее, но требуют  капитальных вложений и эксплуатационных затрат (интенсивные процессы). Естественные системы очистки (экстенсивные процессы) более простые, как правило, обеспечивают высокое качество очищенной воды, однако очистка с их использованием протекает медленно (от 2– 3 сут до 2,5–3 мес). Эффективность ее зависит от условий окружающей среды, сезонов года, и, как следствие, требуется отчуждение больших территорий под очистные системы (табл. 1.11), что ограничивает применение естественных методов, особенно вблизи населенных пунктов.

капитальных вложений и эксплуатационных затрат (интенсивные процессы). Естественные системы очистки (экстенсивные процессы) более простые, как правило, обеспечивают высокое качество очищенной воды, однако очистка с их использованием протекает медленно (от 2– 3 сут до 2,5–3 мес). Эффективность ее зависит от условий окружающей среды, сезонов года, и, как следствие, требуется отчуждение больших территорий под очистные системы (табл. 1.11), что ограничивает применение естественных методов, особенно вблизи населенных пунктов.

Аэробные системы по сравнению с традиционными анаэробными более интенсивны и поэтому более компактны, обеспечивают более полное снижение содержания БПК (ХПК) в сточной воде (не считая активного ила) – вплоть до требований ПДК, удаление биогенных элементов (при особых условиях очистки), более устойчивы к резким перегрузкам загрязнениями и к соединениям, ингибирующим биологическую активность биоценоза очистных сооружений. Особенно устойчивы к загрязнениям-ингибиторам биофильтры. При пиковых перегрузках присутствующие в сточной воде токсичные вещества из-за ограниченной диффузии зачастую не успевают проникнуть в глубь биопленки, и она при кратковременной перегрузке очистного сооружения не вымывается из аппарата. Кроме того, аэробные биореакторы менее требовательны к правилам техники безопасности (пожароопасности).

Таблица 1.11.

Типичные показатели окислительной мощности естественных и искусственных методов биологической очистки сточных вод

Тип сооружения |

Количество потребляемо- |

Площадь, га при рас- |

|

го кислорода, |

ходе 10000 м3/сут, |

|

г БПК на 1 м2 (для полей) |

в пересчете |

|

или 1 м3 в час |

на ХПКвх. = 1000 мг/л |

|

|

|

Сооружения естественной |

|

|

биологической очистки: |

|

|

— поля орошения |

0,2–1 |

80–250 |

— поля фильтрации |

0,5–10 |

5–100 |

— окислительные пруды |

0,5–10 |

5–100 |

Сооружения искусственной |

|

|

биологической очистки: |

|

|

— биофильтры |

2–100 |

0,2–5 |

— аэротенки |

5–300 |

0,05–2 |

— окситенки |

200–2000 |

0,01–0,1 |

— шахтные аппараты |

200–1500 |

0,005–0,02 |

|

|

|

Биологическая очистка сточных вод |

55 |

Один из недостатков аэробных методов заключается в необходимости принудительного подвода воздуха (кислорода) и дополнительных питательных веществ – источников азота и фосфора. Поэтому эксплуатация аэробных сооружений требует больших затрат, особенно на аэрацию (до 80% общих эксплуатационных затрат на энергию, расходуемую при очистке сточных вод; до 35% стоимости очистки сточных вод). Несбалансированное добавление биогенных элементов, необходимых для роста активного ила, ведет к загрязнению окружающей среды.

При работе сооружений аэробной биологической очистки, особенно с активным илом, образуется много избыточной биомассы – до 0,5 кг сухого вещества аэробного ила на 1 кг удаленного БПК5. Избыточный ил необходимо обезвоживать, утилизировать, складировать вблизи очистных сооружений или вывозить и захоранивать на иловых площадках, что требует больших затрат (на обезвоживание, транспортных и других) и ведет к дополнительному загрязнению окружающей среды, поступающему с иловых площадок.

Аэробными методами сложно очищать сточные воды с высоким содержанием загрязнений – требуется разбавлять их для обеспечения стабильной работы очистных сооружений и достижения нормативов содержания остаточных загрязнений (в соответствии с российскими требованиями для воды культурно-бытового назначения ХПКвых. < 30 мг/л, БПКп вых. < 6 мг/л)

водноступенчатом процессе. Это ведет к увеличению объемов перерабатываемых стоков и очистных сооружений, потребляемой технологической воды, энергозатрат на прокачивание сточной воды. При содержании загряз-

нений БПКвх. > 500–1000 мг/л необходима доочистка сточных вод после стадии биологической очистки.

При эксплуатации анаэробных очистных сооружений ила образуется намного меньше (не более 0,05–0,15 кг/кг потребленной БПК) по сравнению с аэробным процессом (0,4–0,5 кг/кг потребленной БПК), поскольку количество энергии, выделяемой при разложении субстрата и доступной микроорганизмам для синтеза клеточной массы, в анаэробном процессе в несколько раз меньше. При сбраживании в метантенках и других биореакторах закрытого типа вы-

деляющийся биогаз, состоящий в основном из метана и CO2, можно собирать и использовать. Анаэробные процессы отличаются меньшей энергоемкостью, минимальными затратами на перемешивание (часто без перемешивания), небольшими потребностями в биогенных элементах (азоте, фосфоре); обычно внесения дополнительных количеств минерального питания не требуется, так как необходимые количества соответствующих элементов уже содержатся

всточной воде. Однако в некоторые промышленные стоки все же надо добавлять небольшие количества питательных веществ (азот, фосфор), микроэлементы (например, Fe, Co, Ni, Mo, Zn, Se) и соли жесткости (ионы Ca2+, Mg2+).

Спомощью анаэробных методов возможна переработка концентрированных стоков без разбавления, различных твердофазных отходов (куриного помета, навоза, мусора с влажностью около 40%). При анаэробном сбраживании наблюдается более высокая скорость отмирания патогенной микрофлоры и получается осадок более высокого качества, который хорошо уплотняется