- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Биологическая очистка сточных вод

- •1.1.Сточные воды как объекты очистки

- •1.2.Общие принципы очистки сточных вод

- •1.3.Биологические методы очистки сточных вод

- •1.4.Аэробная биологическая очистка

- •1.4.2.Основные биохимические процессы при аэробной очистке

- •1.5.Анаэробная биологическая очистка

- •1.5.1.Биоценозы и биохимические процессы при анаэробной очистке

- •1.6.Технологические схемы многостадийной биологической очистки сточных вод

- •1.7.Удаление биогенных элементов из сточных вод

- •1.8.Обезвоживание осадков очистных сооружений

- •1.9.Малые установки для локальных очистных сооружений

- •Глава 3. Переработка органических отходов

- •3.1.Общая характеристика отходов

- •3.2.Микробиологическая переработка органических отходов

- •3.2.1.1.Технологические особенности микробиологической конверсии в кормовой белок

- •3.2.1.5.Особенности переработки в кормовые продукты некоторых отходов

- •3.2.8.Биодеструкция растительных полимеров и материалов

- •3.2.9.Биодеградация синтетических полимерных материалов и использование биодеградируемых пластиков

- •3.3.Вермикультивирование и вермикомпостирование

- •3.3.1.Особенности дождевых червей как биологических объектов культивирования

- •3.3.2.Свойства продуктов и применение вермикультивирования и вермикомпостирования

- •3.3.3.Технологические основы вермикультивирования и вермикомпостирования

- •Глава 4. Биоремедиация почв

- •4.1.Основные факторы, влияющие на выбор способов ремедиации почв

- •4.2.Классификация методов и технологий ремедиации

- •4.3.Небиологические методы и технологии ремедиации

- •4.3.2.Методы in situ

- •4.4.Биологические и комбинированные методы

- •4.4.2.Биостимулирование in situ

- •4.4.7.Обработка в штабелях, буртах, насыпях, компостированием

- •4.4.9.Комбинированные и гибридные процессы

- •4.5.Специализированные биопрепараты

- •4.5.2.Биопрепараты для ликвидации загрязнений

- •4.5.3.Биопрепараты для рекультивации территорий и восстановления плодородия почв

- •4.6.Сравнение методов ремедиации

- •4.7.Практические работы и затраты при проведении биоремедиации

- •Сокращения

- •Оглавление

34 |

Глава 1 |

Наиболее прогрессивные современные методы обезвреживания и переработки стоков должны быть высокоинтенсивными, экономически эффективными, экологичными – образовывать как можно меньше вторичных загрязнений уже на самой стадии обработки стоков. Биологические очистные сооружения должны быть компактными, активный ил — выдерживать высокие концентрации токсикантов и других загрязнений, быть способен как можно более полно разлагать их до безопасных продуктов при образовании незначительного количества избыточной биомассы (активного ила). Как правило, очистка концентрированных стоков обходится дешевле, чем очистка разбавленных стоков с тем же суммарным количеством загрязнений. Выбрав оптимальный вариант схемы очистки, можно удалить из сточной воды 85–98% органических загрязнений и 95–98% механических.

1.2.Общие принципы очистки сточных вод

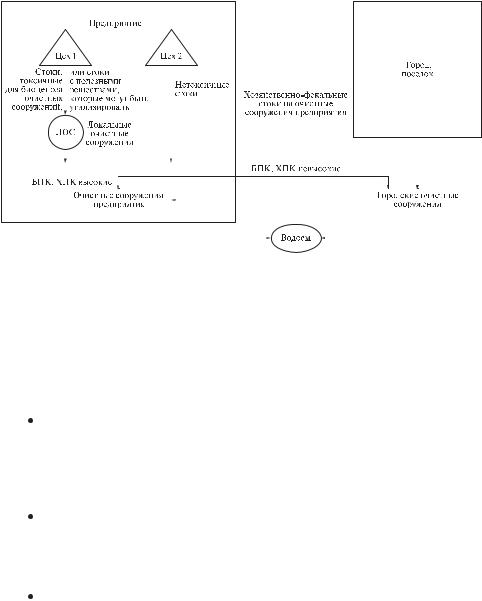

Сточные воды могут поступать на городские очистные сооружения, на очистные сооружения предприятия, на локальные очистные сооружения (предприятий, малых хозяйств, домохозяйств). На рис. 1.3 представлена обобщенная схема поступления и организации очистки сточных вод.

В зависимости от соотношения мощности производственных и городских очистных сооружений сточные воды промышленного предприятия могут направляться на городские очистные сооружения и наоборот. Смешивать эти стоки перед очисткой часто оказывается выгодно. В хозяйственно-фекальных стоках, как правило, много азота и фосфора, в производственных – углерода, поэтому их смешение часто обеспечивает более оптимальное соотношение C : N, C : P, необходимое для нормальной работы биологической стадии очистки.

Локальные очистные сооружения (ЛОС) малых хозяйств, домохозяйств используются для очистки коммунально-бытовых стоков, когда жилые застройки ввиду своего размещения не могут быть подключены к центральным канализационным сетям и очистным сооружениям.

Производственные локальные очистные сооружения (ЛОС) используются, если сточные воды содержат специфические агрессивные или биотоксичные загрязнения, не допускающие смешения различных стоков, или ценные компоненты, которые могут быть извлечены из промышленных стоков. Затраты на очистку такого стока в общих очистных сооружениях гораздо выше, чем в локальных. На ЛОС происходит удаление основной массы загрязнений, что позволяет затем направить стоки на общепроизводственные очистные сооружения. В зависимости от принимаемых схем очистки локальные сооружения могут быть как последней стадией очистки для промышленных стоков, так и промежуточной – перед направлением стоков на биологическую очистку.

Биологическая очистка сточных вод |

35 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.3. Обобщенная схема организации очистки сточных вод

Обработка производственных сточных вод в общем случае включает подготовительную очистку, извлечение примесей, деструктивную очистку.

Задача подготовительной очистки – подготовка сточных вод для обеспечения возможности их транспортирования и дальнейшей очистки. С этой целью используются:

усреднение сточных вод – часто в емкости-усреднителе с мешалками

иаэрацией воздухом. Размеры емкости-усреднителя и соответственно время пребывания сточной воды (время гидравлического удерживания) составляет обычно 18–24 ч. Для предотвращения распространения неприятных запахов эти емкости могут быть в закрытом исполнении

иоборудоваться биофильтром для очистки воздуха (см. гл. 2, с. 286);

нейтрализация сточных вод – обычно известковым молоком для кислых вод, раствором HCl, H2SO4 или CO2 – для щелочных. Наиболее удачные решения такие, при которых для нейтрализации используются отходы производства, или при смешивании в усреднителе стоков с разным pH;

охлаждение горячих вод, удаление взрывоопасных газов и другие процедуры.

Для извлечения примесей используются любые методы очистки, сопровождающиеся выделением загрязнений из воды в виде твердой, жидкой или газообразной фазы. В регенеративных методах извлекаемые примеси возвращаются в производство как ценный продукт. Примеры методов для удаления примесей:

36 |

Глава 1 |

осаждение взвесей в отстойниках; центрифугирование и седиментация взвешенных примесей с удельным

весом более 1 г/см3 под действием центробежных сил в открытых и напорных гидроциклонах; удаление свободно плавающих примесей в нефтеловушках, жироловушках и т. п.;

удаление масел, нефтепродуктов и примесей путем седиментации и сорбции в нефтеловушках; флотационное и электрофлотационное удаление примесей, легко обра-

зующих устойчивую пену с пузырьками воздуха, например жира из стоков молокозаводов; экстракционное извлечение фенола из сточных вод органическими рас-

творителями при содержании его в стоках >1000 мг/л; адсорбция примесей на активированном угле, ионообменных смолах, спе-

циальных сорбентах, а также глине, торфе, опилках, коре, золе и т. п.; контактная фильтрация через слой песка или другие материалы с использованием быстрых фильтров, динамических фильтров для удаления тонких взвесей, фосфатов, клеток микроорганизмов; фильтрование через нейтрализующие материалы: известняк, доломит, магнезит, обожженный магнезит, мел и т. п.;

фильтрование через тканевые материалы для удаления грибного мицелия из сточных вод производства антибиотиков;

реагентная обработка коагулянтами на основе солей Fe3+, Al3+, гидроксихлорида и оксихлорида алюминия, известью, полимерными флокулянтами с последующей седиментацией сорбированных примесей: при водоподготовке питьевой воды; как самостоятельный метод очистки при обработке токсичных стоков, например гальванических производств; при доочистке сточных вод после биологической очистки; для улучшения седиментационных свойств активного ила при его отстаивании во вторичных отстойниках; для удаления части загрязнений на стадии предочистки сточных вод перед биологической очисткой. Коагуляция и флокуляция загрязнений на стадии предочистки позволяет снизить энергозатраты на биологическую очистку, уменьшить биотоксичность стоков, объем аэротенков; химическое осаждение, например, цианидов ионами Fe2+, тяжелых металлов известью, фосфатов солями железа, алюминия, кальция, известью; электрокоагуляция, гальванокоагуляция примесей с использованием электрохимического растворения металлов, например, для удаления фосфатов, тяжелых металлов, нефтепродуктов;

аэрация с целью десорбции таких газов, как H2S, NH3, CO2, SO2, и легкокипящих органических растворителей из жидкости при продувке ее воздухом; эвапорация – десорбция газов и легколетучих веществ из сточной воды и переход их во вводимый в воду острый пар, например, для извлечения фенола, аммиака;

Биологическая очистка сточных вод |

37 |

термическое упаривание, дистилляция, сушка;

мембранное разделение: микрофильтрация взвесей и коллоидов; ультрафильтрация для извлечения высокомолекулярных растворимых компонентов; обратный осмос для деминерализации воды;

магнитная, ультразвуковая обработка и другие методы, известные по использованию в различных технологических процессах.

Среди всех методов извлечения примесей наиболее важна механическая очистка, предназначенная для задержания нерастворенных примесей и используемая на первых стадиях практически всех схем очистки. К сооружениям механической очистки относятся: решетки и сита (для задержания крупных примесей), песколовки (для улавливания минеральных примесей, песка), отстойники и ловушки (для медленно оседающих и плавающих примесей) и фильтры (для мелких нерастворенных примесей).

Остаточное содержание загрязнений в сточных водах после извлечения примесей обычно еще велико (десятки–сотни мг/л), поэтому дальнейшую очистку воды проводят одним из методов деструкции с переводом загрязнений в безвредные соединения.

Методы деструктивной очистки связаны с разрушением загрязнений окислением или восстановлением до безвредных веществ и удалением части продуктов реакции в виде осадков или газов. Для разрушения используются:

биологическая (биохимическая) очистка (окисление, восстановление, деструкция, трансформация);

химическое окисление, например, цианистых соединений «активным хлором», серосодержащих соединений — пероксидом водорода, реактивом Фентона (H2O2 + Fe2+), фенолов, нефтепродуктов, красителей, синтетических ПАВ, хинонов, гидрохинонов и других соединений — озоном;

химическое восстановление водородом – для обесцвечивания окрашенных сточных вод предприятий текстильной промышленности (восстановление азокрасителей);

термическая деструкция (сжигание);

жидкофазное окисление загрязнений воздухом в нагретой сточной воде или в осадке сточных вод при температуре до 150 °С и давлении 0,5–1 МПа;

окисление при сверхкритических параметрах при температуре 370–420 °C и давлении 20–25 МПа;

фотокаталитическое окисление стойких поллютантов (нефтепродуктов, ПАУ, хлорорганических соединений, цианидов и др.) под действием ультрафиолета в присутствии TiO2, O3, H2O2;

окисление осадков и избыточного активного ила в условиях аэрозольного катализа;

адсорбционно-каталитическое окисление; электрохимическое окисление и другие способы обработки сточной воды.

38 |

Глава 1 |

Многие из методов химической очистки сточных вод трудоемки и недостаточно эффективны. Методы очистки стоков, основанные на сжигании, дистилляции, термической деструкции, энергозатратны, требуют значительных капиталовложений и нежелательны с экологической точки зрения, так как приводят к значительным выбросам в атмосферу диоксида углерода, оксидов азота и других загрязнений.

В типичной схеме очистки можно выделить три стадии.

Первичная очистка. В ходе ее из воды извлекают крупный мусор, крупнодисперсные примеси и взвешенные вещества механическим способом: на решетках, в песколовках, отстойниках, а также в гидроциклонах, флотационных установках и других сооружениях. Поверхностные загрязнения удаляют отстойниками, нефтеловушками, бензомаслоуловителями, жироловками, смолоуловителями и т. п.

Вторичная очистка. На этой стадии осуществляется разложение содержащихся в сточных водах органических веществ, наиболее часто биологической деструкцией под действием микроорганизмов.

Типичные данные по эффективности первичной и вторичной очистки приведены в табл. 1.8.

|

|

|

|

Таблица 1.8. |

Показатели эффективности методов первичной |

||||

|

и вторичной очистки |

|

||

|

|

|

|

|

Метод |

|

% удаления |

|

|

|

|

|

|

|

|

Взвешенное |

БПК5 |

|

Бактерии группы |

|

твердое вещество |

|

|

кишечной палочки |

Первичная очистка |

|

|

|

|

Отстаивание |

40–95 |

30–35 |

|

40–75 |

Химическое осаждение |

75–95 |

60–80 |

|

80–90 |

Вторичная очистка |

|

|

|

|

Капельный биофильтр |

90–99 |

80–98 |

|

90–97 |

Обработка активным илом |

70–97 |

75–96 |

|

80–95 |

|

|

|

|

|

При первичной и вторичной очистке типичные производственные и хо- зяйственно-бытовые стоки не полностью освобождаются от органических и взвешенных веществ, содержат избыточные количества азота и фосфора, поэтому возникает необходимость их доочистки – третичной очистки (глубокой доочистки). На этой стадии осуществляют физическую, химическую или биологическую обработку сточных вод, при которой из них удаляют неорганические загрязняющие вещества, биогенные элементы (азот, фосфор) и бионеразлагаемые органические соединения. Наиболее широко используемые физические и химические способы третичной очистки для удаления взвешенных веществ – осветление в полочных отстойниках, фильтрование через зернистые загрузки, микрофильтрация, пенная флотация; растворимых соединений – адсорбция органических веществ на активированных углях, реагентная обработка флокулянтами и коагулянтами, озонирование в сочетании с фильтрацией; для обезвреживания патогенной микрофлоры и гельминтов – обеззараживание (дезинфекция) воды.

Биологическая очистка сточных вод |

39 |

Третичная очистка позволяет довести сточные воды до уровня, соответствующего требуемым стандартам очистки. Так, нормой вторичной очистки является снижение БПКп до 15 мг/л и взвешенных веществ в воде до 70 мг/л, а при использовании способов третичной очистки происходит снижение БПКп до 3–5 мг/л, концентрации взвешенных веществ – до 1–2 мг/л.

После полной очистки сточных вод их спускают в водоемы или возвращают на производство как оборотные воды. При понижении требований к качеству очищенной воды, например при сбросе небольшого количества сточной воды в мощный водоем или рецикле воды на предприятие, для уменьшения затрат на очистку сначала исключают доочистку, а затем вторичную очистку.

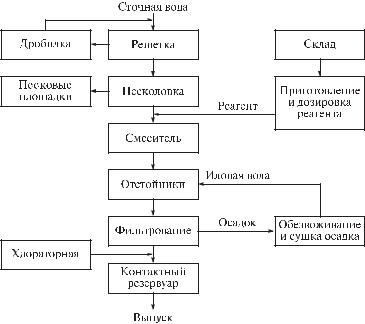

В ряде случаев для удаления загрязнений используются схемы очистки, не включающие биологические методы. Например, очистка производственных сточных вод реагентным способом с применением коагулянтов (рис. 1.4) включает следующие основные стадии:

1)приготовление и дозирование реагентов;

2)смешивание реагентов с водой;

3)хлопьеобразование;

4)отделение хлопьевидных примесей от воды отстаиванием и фильтрованием.

Рис. 1.4. Технологическая схема очистной станции с механической и реагентной очисткой сточных вод коагулянтами (по Л. И. Цветковой и др., 1999)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

40 |

Глава 1 |

Большинство технологических схем очистки сточной воды включают стадию биологической очистки, принадлежащей к деструктивным методам и являющейся наиболее распространенной среди всех методов очистки.

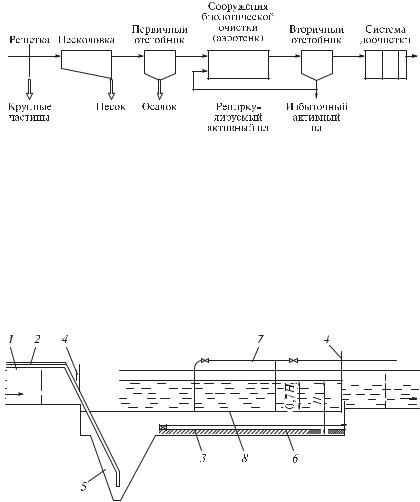

Типичная схема очистки сточных вод со стадией биологической очистки представлена на рис. 1.5.

В начале очистных сооружений обычно монтируются решетки, которые используются для удаления крупных частиц из потока.

Рис. 1.5. Типичная схема биологической очистки сточных вод с аэротенком

Песколовки (песколовушки) предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. Применение их обусловлено тем, что при совместном выделении в отстойниках минеральных и органических примесей возникают значительные затруднения при удалении осадка из первичных отстойников. В песколовках задерживается до 60–70% песка с диаметром песчинок >0,2–0,25 мм и другие наиболее тяжелые минеральные загрязнения. В воде остается песок фракций 0,1–0,15 мм, который затем извлекается в отстойниках.

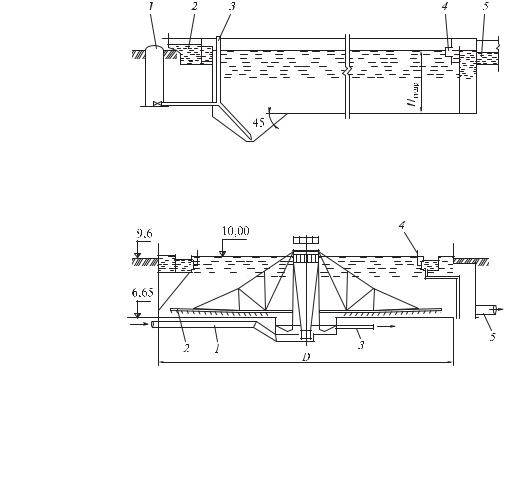

Рис. 1.6. Схема аэрируемой песколовки горизонтального типа: 1 – отвод песковой пульпы; 2 – подвод воды к гидроэлеватору; 3 – смывной трубопровод со спрысками; 4 – щитовые затворы; 5 – гидроэлеваторы; 6 – песковой лоток; 7 – воздуховод; 8 – аэраторы

Биологическая очистка сточных вод |

41 |

Наиболее распространена конструкция горизонтальной |

песколов- |

ки (рис. 1.6). Оптимальная скорость потока в такой песколовке составляет 0,15–0,3 м/с, продолжительность пребывания жидкости 30–60 с. В песколовках с вертикальным движением сточной воды скорость потока <0,035 м/с, продолжительность пребывания 2–2,5 мин. В аэрируемых песколовках подаваемый воздух способствует отмывке песка, не препятствуя его оседанию. Качество осевшего песка получается выше. Время гидравлического удерживания воды в таких песколовках составляет около 5 мин. Количество образующегося песка в песколовках составляет от 10 л на 1000 м3 до 50 л на 1000 м3. Зольность песка от 70 до 85%.

Так как расход сточной воды в течение суток колеблется, то песколовка должна содержать несколько автономных отделений. Осадок удаляется при помощи гидроэлеватора, реже самотеком или вручную (при количестве образующегося осадка до 0,5 м3/сут).

Отстойники используются практически во всех схемах очистных сооружений. Области назначения и применения некоторых отстойников приведены в табл. 1.9.

|

Таблица 1.9. |

Типы отстойников и их применение |

|

|

|

Тип |

Назначение и применение |

Проточные первичные с кратковре- |

Сточные воды из канализационной сети или по- |

менным хранением осадка |

сле решетки; перед искусственной биологической |

(до 2–3 сут) |

очисткой; как самостоятельный метод очистки при |

|

наличии мощного водоема с большой способно- |

|

стью к самоочищению; при сбраживании осадка |

|

в метантенках |

Проточные вторичные с кратковре- |

Осветление сточных вод после искусственной |

менным хранением осадка |

биологической очистки; после 2-ярусных отстой- |

|

ников для улавливания взвешенных веществ, вы- |

|

несенных с биологических сооружений и после |

|

хлорирования |

Проточные первичные с длительным |

Перед естественной и искусственной биологиче- |

хранением и сбраживанием осадка. |

ской очисткой, когда одновременно происходит |

Септики, 2-ярусные отстойники |

и осветление стоков от осадков, и обезврежива- |

|

ние путем перегнивания |

Контактные (непроточные) |

Хлорирование, обработка другим химическим |

|

способом (например, мыльных сточных вод изве- |

|

стью) |

Осветлители |

Одновременное отстаивание и фильтрация сточ- |

|

ных вод через слой взвешенного осадка |

Уплотнители |

Уплотнение осадков сточных вод |

Первичные отстойники обычно используются для удаления взвешенных веществ и осветления стоков перед стадией биологической очистки.

Вторичные отстойники используются в двух целях: для осветления сточных вод после биологической очистки и для уплотнения активного ила и его рецикла на биологическую очистку (в аэротенк, в анаэробный реактор) с целью повышения концентрации ила и окислительной (сбраживающей) способности биореактора.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

42 |

Глава 1 |

Отстойники подразделяются также на вертикальные, горизонтальные и радиальные.

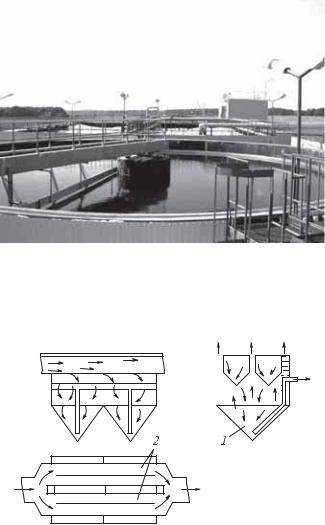

Вертикальные отстойники используются при расходе сточной воды не более 10 тыс. м3/сут. Горизонтальные отстойники (рис. 1.7) применяют для средних и крупных станций водоочистки (с расходом сточной воды 10–100 тыс. м3/сут). Радиальные (рис. 1.8) – при расходе сточной воды свыше 100 тыс. м3/сут. Радиальные отстойники могут иметь диаметр до 100 м, обычно 24–50 м (рис. 1.9).

В 2-ярусных отстойниках (эмшерах) верхний ярус используется для отстаивания, нижний – для сбраживания и уплотнения осадка (рис. 1.10).

Конструкция таких отстойников не позволяет попадать пузырькам газа, образующимся при анаэробном распаде осадка, в осветляемую жидкость верхнего яруса. Время перегнивания осадка в таком отстойнике составляет около 120 сут при температуре 10 °С, 25–30 сут – при 25–27 °С. За это время разлагается 40–60% органического вещества. Перегнивший осадок периодически выводится со дна нижнего яруса без прекращения подачи сточных вод, что является большим преимуществом двухъярусного отстойника. Двухъярусные отстойники применяют обычно для очистных станций производительностью до 10 тыс. м3/сут.

Рис. 1.7. Схема горизонтального отстойника: 1 – иловый колодец; 2 – подводящий канал; 3 – иловая труба; 4 – полупогруженная доска с жиросборным лотком; 5 – отводящий канал

Рис. 1.8. Схема первичного радиального отстойника: 1 – подводящий трубопровод; 2 – илоскреб; 3 – иловая труба; 4 – полупогруженные доски; 5 – отводящий трубопровод

БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Биологическая очистка сточных вод |

43 |

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.9. Вторичный отстойник радиального типа со скребком на дне и полупогруженной доской для сбора всплывшего ила. На заднем плане аэротенк с мелкопузырчатой аэрацией (фото ЭнвироХеми)

Рис. 1.10. Схема двухъярусного отстойника: 1 – перегнивающий осадок; 2 – осадочные желоба

Наиболее важные характеристики отстойников: время пребывания (гидравлического удерживания), нагрузка на единицу поверхности, нагрузка по твердому веществу (влияет на уплотнение ила), коэффициент использования объема отстойника. Горизонтальные и радиальные отстойники рассчитываются на 1,5–2,0 ч отстаивания воды, скорость движения жидкости в отстойниках 5–7 мм/с. Для 2-ярусных и вертикальных отстойников скорость движения сточных вод не должна превышать в среднем 3–5 мм/с, время пребывания в отстойнике 1–2 ч.

44 |

Глава 1 |

При отстаивании бытовых сточных вод удаляется около 40–60% взвешенных частиц размером 10–50 мкм и ~30% органического вещества стоков. Отстоенные сточные воды содержат обычно 150–200 мг/л взвешенных частиц, 150–200 мг/л органического вещества (по БПК) и 20–40 мг/л аммонийного азота. Зольность осадков первичных отстойников составляет 25–35% (65–75% органического вещества). Иногда для улучшения работы первичных отстойников в них подают часть избыточного активного ила с аэротенков. Избыточный ил обволакивает мелкие взвеси и способствует лучшему их осаждению. Для удаления осадка отстойники оборудуются илоскребами, соскребающими осадок в приямок отстойника.

В ряде случаев после первичных отстойников перед биологической очисткой используют преаэраторы, биокоагуляторы, осветлители. Преаэраторы применяют на станциях очистки с аэротенками; биокоагуляторы и осветлители – на станциях как с аэротенками, так и с биофильтрами. В этих сооружениях сточная вода аэрируется в течение некоторого времени, затем подвергается отстаиванию без дополнительной обработки или с внесением коагулянтов. Это приводит к дальнейшему снижению концентрации загрязнений в сточной воде, отстоенной в первичных отстойниках, а также извлекаются ионы тяжелых металлов и других загрязнений, неблагоприятно влияющие на процесс очистки.

Вторичные отстойники позволяют удалить основную массу ила. При нормальной эксплуатации осевший ил из вторичного отстойника удаляется илососами полностью, без скопления (застаивания) старого ила, при этом с осветленной водой выносится <1 мг/л активного ила. Во вторичном отстойнике радиального типа илосос представляет собой стальную ферму, двигающуюся по борту отстойника, на которой закреплена илоотводящая труба с 3–4 всасывающими патрубками. Данная конструкция обеспечивает сбор ила по всей площади отстойника (см. рис. 1.8 и 1.9).

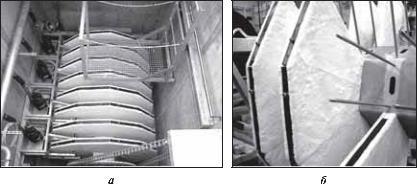

При недостаточно эффективной работе вторичного отстойника оставшиеся взвеси удаляют в тонкостенном, флотационном отстойнике или микрофильтрацией через ткань (рис. 1.11) или пористые мембраны. В результате получают воду с содержанием взвешенных веществ не более 1–3 мг/л.

Рис. 1.11. Погружные тканевые фильтры с вращающимися дисками для тонкой доочистки сточных вод (фото ЭнвироХеми)

Биологическая очистка сточных вод |

45 |

Неправильно спроектированные или неудовлетворительно работающие отстойники часто становятся наиболее уязвимым местом в цепочке очистных сооружений, из-за которого невозможно увеличение их производительности. В отличие от аэротенков, пропускная способность которых часто может быть существенно увеличена путем модернизации системы аэрации, повышением интенсивности насыщения кислородом иловой смеси, регулированием циркулирующих потоков и возраста ила, эффективность работы отстойников можно повысить лишь незначительно – путем увеличения количества водосборных лотков и оптимизацией системы удаления осадка.

Обычно отстаивание и биологическая очистка сточных вод не обеспечивают удовлетворительного удаления бактериальных загрязнений: степень удаления патогенных и других микроорганизмов составляет только 90–95%. Многие патогенные микроорганизмы выживают в сточных водах до 2 недель, а некоторые до 10 недель. Яйца гельминтов попадают в водоемы со сточной водой в количестве 500–1000 шт./м3 даже при хорошей очистке воды от бактерий. Поэтому санитарно-эпидемиологическая безопасность воды обеспечивается только при условии ее обеззараживания. При этом степень снижения бактериальных загрязнений сточных вод на станциях полной биологической очистки с обеззараживанием повышается до 99,5–99,99%.

Для обеззараживания чаще всего используют хлорирование (хлором, гипохлоритом натрия, диоксидом хлора), озонирование и обработку ультрафиолетовым излучением.

При пока еще наиболее распространенном хлорировании жидким или газообразным хлором бактерии кишечной группы гибнут практически на 100% в течение 30 мин при содержании хлора в воде 0,5 мг/л. Доза активного хлора при обеззараживании, как правило, составляет: 0,7–1 мг/л – при обеззараживании воды из подземных источников; 3 мг/л – после полной биологической очистки, 10 мг/л – при обработке сточной воды, прошедшей только механическую очистку. Недостаток хлорирования – возможность образования в воде, содержащей, например, соединения с фенольными группами или ионы аммония, высокотоксичных хлорорганических соединений и хлораминов в случае взаимодействия с активным хлором. Перед спуском в водоем необходимо дехлорировать сточную воду для удаления остаточного хлора до пороговой концентрации.

В более современных методах хлорирования используют гипохлорит натрия NaOCl или диоксид хлора ClO2. NaOCl получают электролизом концентрированного раствора NaCl. Гипохлорит натрия менее опасен в обращении и при хранении, чем жидкий хлор. Диоксид хлора получают обработкой NaOCl и хлорита натрия NaClO2 соляной кислотой, а также электролизом раствора NaCl. Диоксид хлора в концентрированном виде чувствителен к давлению и температуре, не может транспортироваться подобно хлору в баллонах в сжатом виде и поэтому должен производиться на месте его использования, в потоке воды. Бактерицидное действие диоксида хлора намного выше, он дольше сохраняется в воде, чем свободный хлор, и для обеззараживания воды его требуется в 10–12 раз меньше, чем жидкого хлора. При использовании ClO2 хлорсодержащие токсичные соединения в воде не образуются, однако энергозатраты несколько

46 |

Глава 1 |

выше (0,02–0,05 кВт·ч/м3 при дозе ClO2 1 мг/л) по сравнению с затратами на обеззараживание жидким хлором (0,015 кВт·ч/м3 при дозе Cl2 10 мг/л).

Озонирование воды имеет преимущества перед хлорированием: бактерицидное действие озона сильнее, чем у других химических реагентов; он действует быстрее хлора; способствует возвращению воде свежести, характерной для чистых природных источников; хорошо устраняет запахи и привкусы. Необходимая доза озона при обеззараживании питьевых вод – 0,75–3 мг/л; при обеззараживании сточных вод – 6–10 мг/л. Время контакта 8–20 мин.

Недостаток озонирования – при малых дозах этого газа, обеспечивающих дезинфекцию воды, продукты озонирования ряда органических соединений, содержащихся в воде и удаленных не полностью, могут быть токсичными. В то же время для полного разрушения органических веществ с помощью озона требуются не только многократно увеличенные дозы его, но и подщелачивание воды, отчего у нее появляется неприятный вкус. Другой недостаток – более высокая стоимость озона по сравнению с хлором вследствие большого расхода электроэнергии на его получение: для производства 1 кг озона требуется 20–30 кВт·ч электроэнергии (на получение хлора – около 1,5 кВт·ч/кг), поэтому энергоемкость при обеззараживании озоном составляет 0,2–0,5 кВт·ч/м3.

Для бактерицидного облучения используют УФ-излучение с длиной волны= 200–295 нм, при которой наблюдается наибольшее антимикробное действие ультрафиолета из-за необратимых повреждений молекул ДНК. Кроме того, в результате действия УФ-излучения в сточной воде протекает ряд радикальных реакций, в которые вовлекаются не только легко-, но и трудноокисляемые вещества, что способствует дополнительной очистке сточных вод.

Для облучения используется поверхностное или погружное расположение УФ-излучателей. В зависимости от качества очищенной воды необходимая экспозиция составляет от 5 до 15 мин, а удельные затраты электроэнергии – от 0,01 до 0,06 кВт·ч/м3.

Аппаратурно-технологическое оформление процесса УФ-облучения более простое, компактное, чем при реагентной обработке – не требуется реагентного хозяйства, расходного склада, дополнительных систем вентиляции, специального защитного оборудования, проще, надежнее, безопаснее и дешевле автоматизация процесса и система в целом, что в некоторых случаях приводит

кэкономическим выгодам по сравнению с хлорированием и озонированием. Современные УФ-комплексы работают от сети с напряжением 110, 220, 360 В, а озонаторные системы – 8–30 кВ, что обусловливает более высокие требования

кэлектробезопасности и квалификации обслуживающего персонала. В случае передозировки в УФ-облучении отсутствуют отрицательные эффекты в отличие от окислительных технологий. Использование УФ-дезинфекции не меняет характеристик воды в отличие от хлорирования и озонирования, и в связи с этим резко повышается ресурс трубопроводов и арматуры в целом. Однако облучаемая вода должна удовлетворять требованиям стандарта на питьевую воду в отношении цветности, мутности, содержания солей железа и иметь коли-индекс <1000. Содержание взвешенных веществ свыше 20–30 мг/л, солей железа более 2–3 мг/л резко снижает бактерицидный эффект облучения. УФ-облучение не

Биологическая очистка сточных вод |

47 |

имеет длительного последействия, что может привести к повторной контаминации очищенных сточных вод. Этот способ обеззараживания ограничен производительностью выпускаемых аппаратов, которая, как правило, не превышает 1000 м3/ч. Даже для такого аппарата требуется около 300 импульсных ламп мощностью 75 Вт. Поэтому УФ-обеззараживание применяется лишь на сооружениях с малой производительностью (в гостиницах, санаториях, на плавсредствах, на промышленных очистных сооружениях небольшой мощности).

Из других способов обеззараживания и доочистки сточных вод в небольших масштабах используют обработку с внесением H2O2, KMnO4, совместное действие H2O2 и O3, H2O2 и УФ-излучения, электроимпульсный метод.

Пероксид водорода более стабилен в водном растворе по сравнению с другими окислителями, не приводит к образованию вторичных продуктов при деструкции и окислении органических загрязнений, может использоваться при обработке воды в широком диапазоне температур и рН, сравнительно просто вводится в воду. Однако расход его для дезинфекции сточной воды слишком велик – 100–300 мг/л. Остаточные концентрации H2O2 в воде сохраняются несколько недель, что также является препятствием к его применению для дезинфекции сточных вод (ПДК H2O2 в водоемах культурно-бытового назначения – 0,1 мг/г, а в водоемах рыбохозяйственного назначения – 0,01 мг/л). Поэтому пероксид водорода широко используется лишь при очистке сравнительно небольших объемов промышленных сточных вод.

Вэлектроимпульсном методе обеззараживание сточных вод происходит

врезультате пропускания высоковольтного разряда в жидкости. Энергоемкость этого метода сопоставима с методом озонирования, но при его совершенствовании может быть снижена на порядок. Промышленного применения этот метод пока еще не нашел, но рассматривается как весьма перспективный.

Для извлечения остаточных примесей веществ, которые могут привести к образованию токсичных соединений при обработке воды хлорированием или озонированием, широко используются адсорбция на активных углях и других сорбентах, процеживание через песчаные или щебеночные фильтры, мембранная фильтрация.

Воду, прошедшую полную очистку, перед спуском в природный водоем обычно насыщают кислородом в водосливах-аэраторах, быстротоках, барботажных сооружениях или в искусственных прудах.

Типичные показатели очистки по БПК5 после каждой стадии на примере очистки городских сточных вод приведены в табл. 1.10.

|

|

Таблица 1.10. |

Показатели очистки городских сточных вод по стадиям |

||

|

|

|

Стадия очистки |

БПК5, мг/л |

% удаления |

Входной поток |

150–250 |

– |

Механическая очистка |

100–150 |

30–40 |

Биологическая очистка |

6–12 |

92–96 |

Химическая очистка |

4–6 |

96–98 |