1

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ.

1.1. Одноканальная система передачи информации

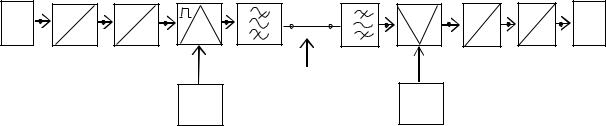

Одноканальная система передачи информации (СПИ) является основой самых сложных сетей передачи данных, телекоммуникационных сетей при реализации ими процесса помехоустойчивой передачи информации с использованием различных технологий. Поэтому прежде всего рассмотрим основные процессы преобразования информации в СПИ [1]. На рис. 1.1 показана структурная схема одноканальной СПИ.

|

КИ |

КК |

ИИ |

U |

m |

1 |

m 2 |

n |

М |

КФ |

|

КФ |

ДМ |

КДК |

ДКИ |

|

П |

Sл |

Sл′ |

|

~ |

n |

m |

ПИ |

3 ~ 4 |

|

ξ |

|

5 П ~ 6 m 7 U 8 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Г~ |

|

|

|

Г~ |

|

|

|

Рис. 1.1. Развернутая структурная схема одноканальной СПИ

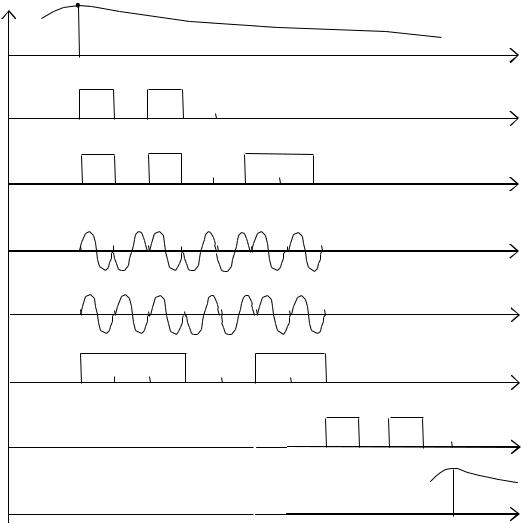

Поясним рисунок. С выхода источника информации (ИИ) сообщение или отображающий его сигнал, который является, в общем случае, аналоговой функцией времени, поступает на вход кодирующего преобразователя или кодера источника (КИ), реализующего аналого-цифровое преобразование. На рис. 1.2 приводятся эпюры напряжений сигналов на выходе блоков одноканальной СПИ.

Оси координат помечены цифрами, соответствующими цифрам на выходе блоков СПИ на рис. 1.1. Эпюры напряжений сигналов, наблюдаемых в этих точках, будут комментироваться по ходу изложения.

Свыхода КИ избыточный m-значный кодовый сигнал поступает на вход кодера канала (КК), реализующего помехоустойчивое кодирование, т.е. КК ставит в соответствие m-значному информационному слову n-знач- ное кодовое слово избыточного кода, добавляя, например, к m информационным символам k избыточных символов так, что n = m + k. На рис. 1.2 (точка 3) m = 4; k = 3 и n = 7.

Свыхода КК n-значное сообщение поступает на вход модулятора (М), реализующего процесс модуляции. Под модуляцией понимают операцию линейного изменения одного или нескольких параметров переносчика (П) в функции от передаваемого сообщения х:

П= П0 + ∆П х,

2

где П0 – исходное немодулированное значение параметра модуляции (информативного параметра); ∆П – постоянная модуляции.

1 |

|

|

|

|

|

t |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

t |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

3 |

|

|

|

|

|

t |

4 |

|

|

|

|

|

t |

5 |

|

|

|

|

|

t |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

6 |

|

|

|

|

|

t |

7 |

|

|

|

|

|

t |

8 |

|

|

|

|

|

t |

Рис. 1.2. Временная диаграмма преобразований сигналов в одноканальной СПИ

Заметим, что чем больше ∆П, тем большей помехоустойчивостью обладает сигнал. Таким образом, на выходе М наблюдается линейный сигнал (Sл), спектр которого ограничивает канальный фильтр.

На рис. 1.1 и 1.2 в качестве переносчика выбран гармонический сигнал: U (t) =U0 cos (ω0t +ϕ0 ) , у которого параметрами модуляции могут

быть амплитуда U0 (амплитудная модуляция), частота ω0 (частотная модуляция) и начальная фаза сигнала φ0 (фазовая модуляция). На приведенной временной диаграмме (см. рис. 1.2, точка 4) для конкретности выбрана фазовая манипуляция, в которой символу «1» сопоставлена нулевая началь-

3

ная фаза, а символу «0» – начальная фаза π. Для гармонического переносчика канальный фильтр является полосовым фильтром.

На линейный сигнал воздействует помеха (ξ), поэтому на вход канального фильтра в составе приемника приходит сигнал S' , искаженный помехой. На рис. 1.2 (точка 5) искажена начальная фаза второго элементарного сигнала. Различают две модели взаимодействия сигнала помехи и линейного сигнала: аддитивную ( S' = S + ξ) и мультипликативную ( S' = S ξ).

Первая модель адекватно описывает искажение в канале связи, если основной причиной искажений являются атмосферные и промышленные шумы, процессы коммутации и прочие случайные внешние воздействия. Основная же причина мультипликативных помех – нестабильность передаточной функции, т. е. случайные изменения параметров линейных преобразователей, приводящие к случайному изменению амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик канала связи. В настоящем пособии используется аддитивная модель канала связи.

Под каналом связи понимают комплекс аппаратуры, включая линию связи, обеспечивающий независимую передачу сообщений одной пары «отправитель – получатель». На рис. 1.1 канал связи образуют модулятор, линия связи и демодулятор.

Продолжим анализ преобразований сигнала, имеющих место в одноканальной СПИ. На входе демодулятора наблюдается непрерывный сигнал, т.е. сигнал, являющийся непрерывной функцией времени, но с дискретным (конечным) множеством значений параметра модуляции. В нашем примере это два значения начальной фазы. На выходе демодулятора наблюдается цифровой сигнал, т.е. сигнал, являющийся дискретной функций времени с дискретным множеством значений амплитуд. В нашем примере число значений амплитуды выходной цифровой последовательности равно двум.

Обозначим через KА мощность входного канального алфавита, т.е. число различных цифровых сигналов, наблюдаемых на входе модулятора, и соответственно число значений параметра модуляции. Как отмечалось выше, в анализируемом с помощью временной диаграммы примере рассматривается двоичный канал типа 2 × 2, т. е. на входе модулятора (точка 3) и на выходе демодулятора (точка 6) (вход и выход цифрового канала связи) наблюдаются двоичные цифровые последовательности.

Из-за помехи в канале связи приемник (демодулятор) принял неправильное решение относительно второго элементарного сигнала и вместо символа «0» получен символ «1», т. е. на выходе цифрового канала связи произошла ошибка перехода «0 → 1» (см. рис. 1.2, точка 6).

Свыхода демодулятора цифровая последовательность, содержащая

вобщем случае ошибки, поступает на вход канального декодера (КДК), реализующего тот или иной алгоритм декодирования избыточных кодов. Алгоритмы декодирования разных видов избыточных кодов вносят разные

4

временные задержки в определение места ошибки и ее исправление. Наиболее популярными являются алгебраические (n, m, d)-коды, рассматриваемые в настоящем учебном пособии. КДК, реализующие различные алгоритмы исправления ошибок в алгебраических избыточных кодах, вносят задержку до 2n тактов. Поэтому ось 7 на рис. 1.2, соответствующая выходу КДК, на которой наблюдается исправленная информационная последовательность, изображена с прерыванием во времени (так же, как и ось 8).

С выхода КДК скорректированная информационная последовательность поступает на вход декодирующего преобразователя или декодера источника (ДКИ), который реализует операцию преобразования цифровой последовательности в квантованный отсчет и далее в аналоговый сигнал (см. рис. 1.2, точка 8). Восстановленный аналоговый сигнал с задержкой, обусловленной всеми операциями преобразования информации, поступает на вход получателя информации (см. рис. 1.2, точка 8).

Водноканальных СПИ различают поэлементный прием сложных сигналов и прием их «в целом». Сложный сигнал соответствует передаваемому сообщению (буква, цифра, служебный символ и т. д.) и состоит из элементарных сигналов, соответствующих символам кодового алфавита.

Врассматриваемом (см. рис. 1.2) примере сложным сигналом является кодовая последовательность (точки 2 и 3), а элементарные сообщения – это двоичные сигналы (символы) «0» и «1» и соответствующие им элементарные линейные сигналы – фазоманипулированные двоичные сиг-

налы с начальными фазами «0» и «π» (точки 4 и 5).

При поэлементном приеме приемник, называемый первой решающей схемой (ПРС), принимает решение относительно каждого элементарного сигнала в отдельности. Именно этот, наиболее распространенный способ приема иллюстрируется на рис. 1.1 и 1.2.

При приеме в целом ПРС и КДК, называемый второй решающей схемой (ВРС), совмещаются, и объединенная решающая схема выносит решение сразу относительно передаваемого сообщения. Прием «в целом» более оптимален по критерию вероятности правильной передачи сообщения, чем поэлементный прием, но значительно сложнее в реализации.

ПРС при поэлементном приеме может реализовать два способа принятия решения о передаваемых символах: «жесткое» и «мягкое». При «жестком» принятии решения на выходе ПРС наблюдаются символы (соответствующие им элементарные сигналы) кодового алфавита, например, в двоичном канале это символы «0» и «1». Такой вид цифрового канала в дальнейшем называется каналомвидаKА × KА или, вчастности, 2 ×2. При«мягком» принятиирешенияна выходе ПРС наблюдаются сигналы из расширенного кодового алфавита мощности KА′ > KА. Этисигналынесутдополнительнуюинформациюобискажении

аналогового элементарного сигнала на входе ПРС. Частными случаями двоич-

5

ного канала с«мягким» принятиемрешенияявляютсяканалы вида2 ×8 или2 × 3. Двоичный канал вида 2 × 3 называют в литературе каналом со стиранием. ПРС с«жестким» принятием решения проще в реализации и больше распространены. В то же время ПРС с«мягким» принятием решения являются более оптимальнымиипозволяютупроститьпроцедурудекодирования.