- •И.В. Коношин, а.В. Волженцев, а.В. Звеков

- •Меры оказания первой помощи

- •Предварительное натяжение клинового ремня

- •Доильный зал:

- •Доение вне помещения:

- •1. Насос и электродвигатель

- •3. Грубая настройка подачи масла

- •4. Точная настройка подачи масла.

- •1. Описание

- •2. Порядок проведения работы

- •Порядок проведения работ

- •Вопросы для контроля

- •Порядок выполнения работы

- •1 Общие сведения

- •2 Расчет мощности привода сепаратора

- •3 Определение теоретической производительности сепаратора

- •4 Проведение экспериментального исследования сепаратора

- •5 Анализ полученных результатов исследования

- •6 Составление отчета

- •Вопросы для контроля

- •1. Пастеризаторы молока и их классификация

- •2. Устройство пастеризаторов

- •3. Обоснование параметров и режимов аппаратов для пастеризации молока

- •Глоссарий

- •Литература

- •Интернет-ресурсы

3. Обоснование параметров и режимов аппаратов для пастеризации молока

Основными показателями работы пластинчатых теплообменных аппаратов являются их производительность, поверхности теплопередачи секций пастеризации, регенерации и охлаждения, эффективность регенерации тепла, которая характеризуется коэффициентом регенерации.

Эти показатели могут быть определены из основных уравнений теплового баланса и теплопередачи расчетным путем.

Количество теплоты Qm (Дж), необходимое для нагревания определенной массы молока от начальной температуры tH до температуры пастеризации tП определяется

![]() (14.1)

(14.1)

Эту теплоту передает молоку через стенки пластин горячая вода, поступающая противотоком в секцию пастеризации с температурой tГ. и выходящая из секции с температурой tH. Количество теплоты, передаваемое водой молоку:

![]() (14.2)

(14.2)

где М – масса молока, проходящего через пастеризатор в единицу времени (или производительность), кг/с;

В – расход воды на пастеризацию этого молока, кг/с;

сМ и сВ – соответственно теплоемкость молока и воды, Дж/кг °С.

В установившемся процессе в аппаратах непрерывного действия тепловые потери в окружающую среду минимальны, и ими в практических расчетах можно пренебречь. При этом уравнение теплового баланса имеет вид

QМ = QB или М·сМ·(tП – tH) = В·сВ·(tГ – tВ). (14.3)

Расход горячей воды берется кратным массе молока: В = n·М,

где n – коэффициент кратности или водное число, равное от 3 до 7.

Тепловая производительность пастеризатора, как и всякого другого теплообменника, зависит от величины его поверхности нагрева F (м2), коэффициента теплопередачи k (Вт/м2·°С) и средней логарифмической разности температур ΔtCP (°C) между водой и молоком в процессе теплообмена

Q = F·k·ΔtCP или М·сМ·(tП – tH) = F·k·ΔtCP (14.4)

Средняя логарифмическая разность температур определяется как

(14.5)

(14.5)

где Δtmax = tВ – tH и Δtmin = tГ – tП – соответственно максимальная и минимальная разность температур между горячей водой и молоком в начале и в конце процесса, (см. график теплообмена на рисунке 14.11). Температуры молока tH и tП заданы технологическим процессом. Температуру воды tГ на входе в секцию пастеризации принимают на 2...18°С выше tП, a температуру воды на выходе определяют из уравнения теплового баланса (14.3), задаваясь водным числом n.

Рисунок 14.11 – График теплообмена между молоком и горячей водой в пастеризаторе непрерывного действия

Из уравнения теплопередачи (14.4) определяются:

1) Поверхность нагрева F (м2) для заданной производительности М (кг/с) пастеризатора при определенных температурных режимах

![]() (14.6)

(14.6)

2) Производительность пастеризатора М (кг/с) по заданной поверхности нагрева при изменении режимов пастеризации (если, например, молоко идет на пастеризацию не парное, а охлажденное, или температуру пастеризации необходимо повысить до 90...97°С).

![]() (14.7)

(14.7)

Для практических расчетов можно принять: теплоемкость молока сМ = 3900 Дж/кг°С; значения коэффициентов теплопередачи k (Вт/м2°С) по таблице 14.3.

Расчет пластинчатого охладителя или секции охлаждения пастеризационно-охладительной установки проводится аналогично, но с учетом, что молоко при охлаждении отдает тепло, а вода или рассол его отбирают (см. графики на рисунке 14.10).

Уравнение теплового баланса при охлаждении будет иметь вид

М·сМ·(tH – tК) = В·сВ·(tВ – t0). (14.8)

где tH и tК – соответственно начальная и конечная температуры молока, °С;

t0 и tВ – температуры воды соответственно на входе в секцию охлаждения и на выходе из секции, °С.

Средняя логарифмическая разность температур подсчитывается с учетом графика теплообмена при охлаждении (рисунок 14.11) по формуле (14.5).

С целью экономии теплоты (энергии) пастеризационно-охладительные установки оснащают секциями регенерации или рекуперации. Эффективность регенерации тепла характеризуется коэффициентом регенерации Е – отношением количества теплоты QP, отданной горячим молоком или принятой холодным (сырым), к общему количеству теплоты Qn для нагревания молока от начальной температуры до температуры пастеризации

![]() (14.9)

(14.9)

при допущении, что сМ = const; ΔtCP = const, а потери теплоты в окружающую среду незначительны, и ими можно пренебречь, тогда

![]() (14.10)

(14.10)

где tH – температура сырого молока, поступающего в секцию регенерации, °С;

tР – температура подогретого молока на выходе из секции регенерации, °С;

tП – температура пастеризации, °С.

Уравнение (14.10) может использоваться для определения температур жидкостей при заданном значении коэффициента регенерации Е.

Таблица 14.3 – Ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи k аппаратов для тепловой обработки молока (по Н.В.Барановскому)

|

Условия теплообмена |

k, Вт/м2·оС |

|

Охлаждение | |

|

Молоко в ушатах, флягах и ваннах |

120...180 |

|

Молоко в ваннах с качающейся мешалкой |

480...600 |

|

Молоко на оросительных трубчатых охладителях: для секций водяного охлаждения для секций охлаждения ледяной водой |

1200...1450 840...1100 |

|

Молоко в современных пластинчатых аппаратах при поперечном обтекании рифлей: для секций водяного охлаждения для секций охлаждения ледяной водой |

1800...2400 1400... 1800 |

|

Молоко в трубчатых закрытых охладителях: для секций водяного охлаждения для секций охлаждения ледяной водой |

1200... 1400 840... 1100 |

|

Нагревание | |

|

Молоко в ушатах и в ваннах длительной пастеризации при работе мешалок |

250...350 |

|

Холодное молоко, нагреваемое горячим молоком на оросительных прямоточных и противоточных рекуператорах |

1100...1400 |

|

Холодное молоко в рекуперативных секциях современных пластинчатых аппаратов при поперечном обтекании рифлей горячим молоком |

2400...3000 |

|

Молоко в пастеризационных секциях современных пластинчатых пастеризаторов при поперечном обтекании рифлей горячей водой или паром |

3000...3600 |

|

Молоко в пастеризаторах с вытеснительным барабаном при нагревании паром : от 5 до 40 °С от 5 до 85 °С от 40 до 85 °С |

2400 3000 3600 |

|

Молоко в трубчатых пастеризаторах при нагревании паром от 5 до 85°С |

1400 |

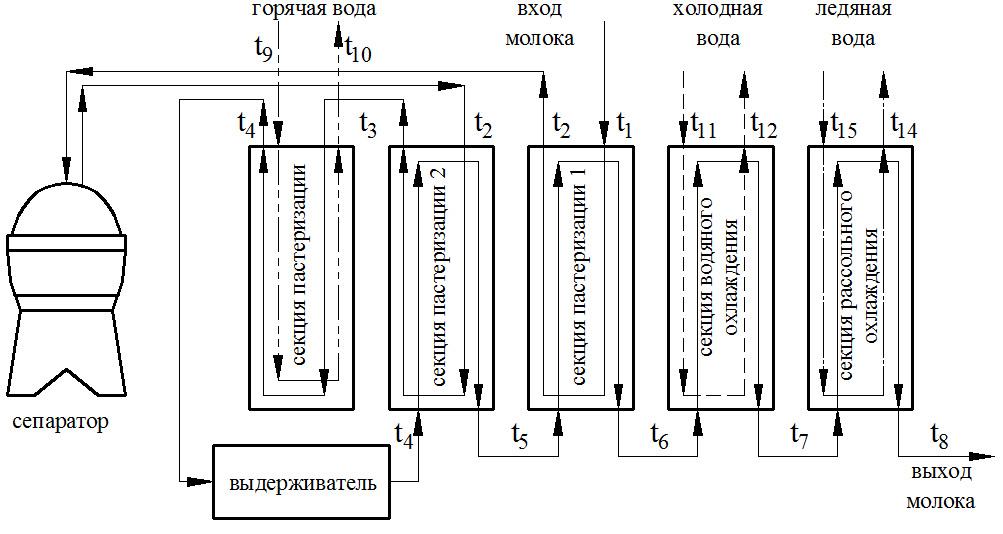

При расчете пастеризационных установок (рисунке 14.12) следует принимать следующие параметры:

- заданный температурный режим пастеризации и охлаждения молока;

- температура сырого молока на входе в секцию регенерации 1-й ступени может быть в пределах от 10 до 35 °С;

- сепаратор-молокоочиститель установки обеспечивает качественную очистку молока, выходящего из секции регенерации 1-й ступени при температурах 37...45 °С;

- температуру горячей воды на входе в секцию пастеризации устанавливают на 2...18 °С выше температуры пастеризации молока с учетом точки кипения;

- молоко охлаждают до температуры 4...10 °С с учетом времени года и местных условий;

- при расчете установки в зависимости от режима пастеризации, охлаждения молока и климатических условий температура охлаждающих жидкостей может быть: артезианской воды – 4...10 °С; водопроводной воды – 5...16 °С; ледяной воды –1...4 °С; рассола – 0…–5 °С.

Рисунок 14.12 – Схема движения потоков молока, горячей, холодной и ледяной воды

Расчет параметров теплообменных секций

Определение рабочей поверхности секций пастеризации FП проводится решением уравнения (14.4) относительно F

![]() (14.11)

(14.11)

Значения t9, t4 берутся из таблицы 14.4 в соответствии с вариантом задания.

Среднюю логарифмическую разность температур ΔtСР между нагревающей водой и пастеризуемым молоком находим по формуле (14.5) в соответствии с графиком теплообмена (рисунок 14.11), где Δtmax = tВ – tH = t10 – t3 и Δtmin = tГ – tП = t9 – t4.

Из уравнения (14.5) определяем значение температуры молока t3 на входе в секцию пастеризации по заданному коэффициенту регенерации Е.

Из уравнения баланса теплоты (14.8) определяем значение температуры воды t10 на выходе из секции пастеризации.

С учетом принятых обозначений уравнение будет иметь вид:

V·cV·(t4 – t3) = D·cD·(t9 – t10)/

Принимая В = М·n и решая уравнение, получим:

![]() .

.

Определяем значение средней логарифмической разности температур Δtcp между водой и молоком по формуле (14.5).

Определяем количество теплоты, необходимой для пастеризации молока, решая уравнение: Qn = М·сМ·(t4 – t3).

Определяем рабочую поверхность секции пастеризации:

![]() (14.12)

(14.12)

Определяем количество пластин:

![]() , (14.13)

, (14.13)

где f – рабочая поверхность одной пластины, м2.

Определение суммарной рабочей поверхности и количества пластин секций регенерации первой и второй ступеней.

Для заданного температурного режима строится график теплообмена между сырым и пастеризованным молоком в секциях регенерации (рисунок 14.13).

Рисунок 14.13 – График теплообмена между сырым (1) и пастеризованным (2) молоком

Из уравнения (14.9) находим расчетную формулу для определения суммарной площади секций регенерации FP. Для этого в уравнение

![]()

подставляем значение t4 = t3 + ΔtСР и значение теплоты Q = k·F·ΔtСР = М·сМ·(t3 – t1).

После преобразований расчетная формула для определения рабочей площади теплообмена, м2, будет иметь вид:

![]() (14.14)

(14.14)

Находим количество пластин в секциях регенерации:

Z = FP/f. (14.15)

Из уравнения (14.3), по заданному значению количества пластин и коэффициента регенерации, могут быть определены температуры рабочей жидкости (пастеризованного молока) на выходе из секции регенерации.

Определение поверхности теплообмена секции водяного охлаждения.

Для расчета задаемся начальными и конечными температурами охлаждаемого молока t6 и t7, холодной воды t11 и t12 и коэффициентом теплопередачи k при охлаждении (таблицы 14.3 и 14.4).

Из графика теплообмена при противоточном режиме (рисунок 14.14, а) определяем по формуле (14.5) среднюю логарифмическую разность температур.

Определяем поверхность теплообмена FB секции водяного охлаждения, м2

![]() (14.16)

(14.16)

Аналогично определяем производительность секции рассольного охлаждения. Однако с целью предотвращения примерзания молока к пластинам охладителя при использовании рассола следует применять прямоточный режим охлаждения.

Рисунок 14.14 – График теплообмена между молоком и водой в секции охлаждения при: а – прямоточном; б – противоточном режимах

Кратность циркуляции рассола или холодной воды определяется по формуле

![]() (14.17)

(14.17)

где М – производительность аппарата, кг/с;

W – расход рассола или холодной воды, кг/с;

сМ и сР – удельная теплоемкость молока и рассола, Дж/кг·°С.

Для расчета можно принять теплоемкость рассола (20% раствор NaCl) при температуре 5°С: сР = 3400 Дж/кг·°С. Расход рассола при выбранной кратности nР определяется по формуле: W = М nР.

Определение производительности секции пастеризации проводится путем решения уравнения (14.3) Для расчета удельную теплоемкость молока можно принять сМ = 3938 Дж/кг·°С.

Таблица 14.4– Температурные режимы установки Б6-ОП2-Ф-1

|

Показатели |

Варианты | |||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 | |

|

t1 – температура сырого молока на входе в секцию регенерации 1 ступени, °С |

15 |

20 |

25 |

30 |

30 |

35 |

|

t2 – температура молока на выходе из секции регенерации 1 ступени и на входе в секцию регенерации 2-й ступени, °С |

35 |

40 |

40 |

45 |

45 |

40 |

|

t3 – температура подогретого молока на выходе из секции регенерации 2 ступени и на входе в секцию пастеризации, °С |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

t4 - температура пастеризации, °С |

75 |

75 |

80 |

85 |

90 |

95 |

|

t5 – температура молока на выходе из секции регенерации 2-ой ступени и на входе в секцию регенерации 1 ступени, °С |

60 |

65 |

65 |

70 |

75 |

80 |

|

t6 – температура молока на выходе из секции регенерации 1 ступени и на входе в секцию водяного охлаждения, °С |

40 |

35 |

40 |

40 |

45 |

45 |

|

t7 - температура молока на выходе из секции водяного охлаждения и входе в секцию рассольного охлаждения, °С |

18 |

20 |

20 |

18 |

20 |

20 |

|

t8 – температура охлажденного молока на выходе из секции рассольного охлаждения |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

t9 – температура горячей воды на входе в секцию пастеризации, °С |

80 |

80 |

85 |

90 |

95 |

97 |

|

t10 – температура горячей воды на выходе из секции пастеризации, °С |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

t11 – температура холодной воды на входе в секцию водяного охлаждения, °С |

11 |

12 |

12 |

11 |

10 |

12 |

|

t12 – температура холодной воды на выходе из секции водяного охлаждения, °С |

14 |

15 |

15 |

13 |

15 |

15 |

|

t13 – температура ледяной воды на входе в секцию рассольного охлаждения, °С |

–5 |

–5 |

–5 |

–5 |

–5 |

–5 |

|

t14 – температура ледяной воды на выходе из секции рассольного охлаждения, °С |

–1 |

–1 |

–1 |

–1 |

–1 |

–1 |

|

М – производительность (расчетная) установки Б6-ОП2-Ф-1, кг/ч |

850 |

900 |

950 |

100 |

105 |

110 |

|

E – коэффициент регенерации |

0,65 |

0,70 |

0,75 |

0,8 |

0,7 |

0,85 |

|

n – кратность теплоносителя (циркуляции нагревающей и охлаждающей жидкости) |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

7 |

Порядок выполнения работы

Изучить самостоятельно устройство, порядок работы, технические характеристики и правила эксплуатации пастеризаторов.

Включить в работу лабораторную установку и записать в журнал опытные данные: объем перекаченной жидкости и продолжительность опыта, расход молока и воды, температуру в секциях горячей, холодной воды и молока, площадь нагрева и охлаждения.

Определить параметры установки расчетным путем, используя опытные данные. Если установка не подключена к источникам энергии, молока и воды, то для проведения расчетов следует взять в соответствии с заданием необходимые показатели из таблицы 14.4.

По результатам расчетов, их соответствию технической характеристике установки и опытным данным делается вывод о работоспособности пастеризатора и верности теоретических расчетов.

Оформить отчет по работе. В него включается: название, цель, технические характеристики пастеризаторов, схемы движения потоков жидкостей (рисунки 4, 7, 8 и 12), график процесса теплообмена между молоком и горячей водой, методика и результаты расчетов, выводы.

Вопросы для контроля

1. Назовите назначение и режимы пастеризации молока.

2. Какие типы пастеризаторов и пастеризационно-охладительных установок применяют на животноводческих предприятиях и молочных заводах?

3. Что такое регенерация теплоты в процессе пастеризации молока и зачем ее проводят?

4. Как определить коэффициент регенерации?

5. Как определить количество пластин пастеризатора по заданным технологическим параметрам?