1-3 / переделанная РГР ф

.docx|

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

|

||||||||||||||||||||||

|

Бурения скважин, разработки нефтяных и газовых скважин |

||||||||||||||||||||||

|

(наименование кафедры) |

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

Воронин Александр Александрович |

||||||||||||||||||||||

|

(фамилия, имя, отчество студента) |

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

Институт |

Н и Г |

курс |

3 |

группа |

4 |

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА |

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

По дисциплине |

Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых |

|||||||||||||||||||||

|

месторождений |

||||||||||||||||||||||

|

На тему |

Интерпретация результатов гидродинамических исследований |

|||||||||||||||||||||

|

|

(наименование темы) |

|||||||||||||||||||||

|

(ГДИС) на нестационарном режиме. Метод Хорнера. |

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

(номер и наименование программы подготовки) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Отметка о зачёте |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

(дата) |

||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Руководитель |

доцент, к.т.н. |

|

|

|

Л.Н. Иконникова |

|||||||||||||||||

|

|

|

(должность) |

|

(подпись) |

|

(инициалы, фамилия) |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

(дата) |

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

Архангельск 2015

|

||||||||||||||||||||||

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Исходные данные…………………………………………………………...…. 4

2 Исследование скважин при нестационарных режимах фильтрации………. 5

3 Технологические основы исследования и обработки КВД………………… 7

4 Обработка результатов ГДИС методом Хорнера…………………………… 9

Список использованных источников…………………………………………. 13

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. ВАРИАНТ 4

Плотность жидкости при пластовых условиях (с учётом обводнённости) ρн = 0,941 г/см3; вязкость жидкости в пластовых условиях μн = 7,42 мПа*с; объёмный коэффициент bн = 1,09; коэффициент сжимаемости жидкости βн = 0,001019 1/МПа; коэффициент сжимаемости горной породы βг.п = 0,00000715 1/МПа; эффективная мощность пласта h=14,8 м; коэффициент пористости m = 0,107; Q0 = 63 м3/сут; Т = 1982 часа, rc=0,1 м

Таблица 1 – Хронология промысловых работ

|

Дата |

Часы |

Минуты |

Рзтр, кгс/см2 |

Ртр, кгс/см2 |

Ндин, а.о.м |

|

|

10 |

50 |

16,3 |

6,0 |

445 |

|

|

10 |

55 |

16,6 |

6,0 |

441 |

|

|

11 |

0 |

16,8 |

6,1 |

438 |

|

|

11 |

10 |

17,0 |

6,2 |

430 |

|

|

11 |

20 |

17,2 |

6,3 |

406 |

|

|

11 |

30 |

17,4 |

6,5 |

394 |

|

|

14 |

30 |

17,8 |

7,7 |

280 |

|

|

15 |

0 |

18,0 |

7,9 |

268 |

|

|

16 |

0 |

18,1 |

7,9 |

250 |

|

|

18 |

0 |

18,1 |

8,0 |

223 |

|

05.11.04 |

9 |

0 |

19,9 |

8,9 |

134 |

|

|

10 |

0 |

20,0 |

8,9 |

130 |

|

|

11 |

0 |

20,1 |

9,0 |

128 |

|

|

14 |

0 |

20,5 |

9,1 |

118 |

|

|

16 |

0 |

20,8 |

8,9 |

113 |

|

|

18 |

0 |

21,0 |

9,0 |

108 |

|

06.11.04 |

8 |

0 |

22,5 |

9,3 |

83 |

|

|

10 |

0 |

22,8 |

9,3 |

80 |

|

|

11 |

0 |

22,9 |

9,3 |

79 |

|

|

14 |

0 |

23,2 |

9,3 |

75 |

|

|

16 |

0 |

23,5 |

9,2 |

72 |

|

|

18 |

0 |

24,0 |

9,2 |

70 |

|

07.11.04 |

8 |

0 |

25,6 |

9,3 |

55 |

|

|

10 |

0 |

25,8 |

9,3 |

54 |

|

|

12 |

0 |

26,0 |

9,3 |

53 |

|

|

14 |

0 |

26,3 |

9,3 |

51 |

|

|

15 |

0 |

26,5 |

9,3 |

50 |

|

|

16 |

0 |

26,5 |

9,3 |

50 |

|

|

17 |

0 |

26,6 |

9,3 |

50 |

2 ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИИ

Изучение нестационарного режима работы скважины после остановки ее (или после пуска) дает информацию о среднеинтегральных характеристиках зоны реагирования. Всякое изменение режима работы скважины сопровождается перераспределением давления вокруг нее и зависит от пьезопроводности зоны реагирования. Исследование заключается в получении зависимости изменения забойного давления в скважине в функции времени после изменения режима ее работы (пуска или остановки).

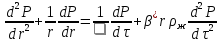

В

основе исследования лежит уравнение

пьезопроводности:  ,

(2.1)

,

(2.1)

где

-

коэффициент пьезопроводности, м2/с

-

коэффициент пьезопроводности, м2/с

-время,

с.

-время,

с.

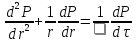

Для

одиночной скважины, расположенной в

однородном неограниченном по размерам

пласте, насыщенном однородной жидкостью,

изменение давления вокруг нее в функции

времени

и расстояния r

может

быть записано в виде:

и расстояния r

может

быть записано в виде:  ,

(2.2)

,

(2.2)

где ж—

плотность пластовой жидкости, кг/м3;

ж—

плотность пластовой жидкости, кг/м3;

— коэффициент

упругоемкости, м2/Н

— коэффициент

упругоемкости, м2/Н

Второе слагаемое в правой части (1.2) представляет собой инерционный член.

Пренебрегая

инерционным членом в (1.2) получим уравнение

Фурье:  (2.3)

(2.3)

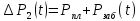

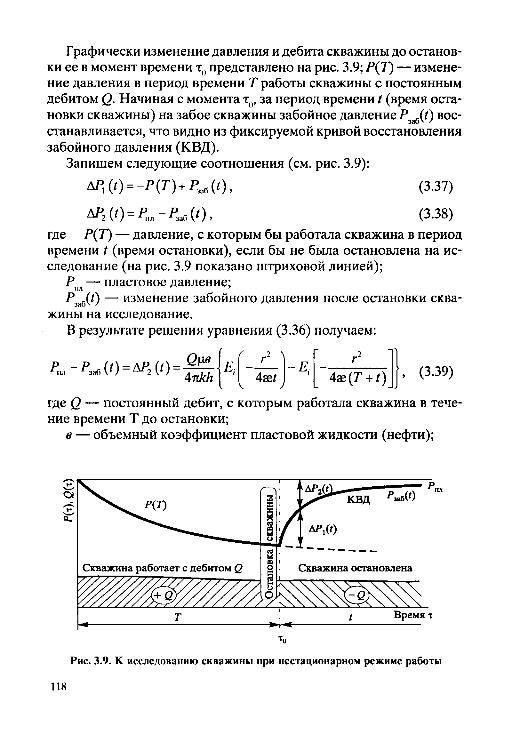

Графически

изменение давления и дебита скважины

до остановки ее в момент времени t0

представлено на рисунке 1; Р(Т) — изменение

давления в период времени Т работы

скважины с постоянным дебитом Q. Начиная

с момента t0,

за период времени t (время остановки

скважины) на забое скважины забойное

давление Pзаб(t)

восстанавливается, что видно из

фиксируемой кривой восстановления

забойного давления (КВД). Запишем

следующие соотношения :  (2.4)

(2.4)

(2.5)

(2.5)

где Р(Т) — давление, с которым бы работала скважина в период времени t (время остановки), если бы не была остановлена на исследование (на рис. 1 показано штриховой линией); Рпл — пластовое давление; Pзаб(t) — изменение забойного давления после остановки скважины на исследование.

В

результате решения уравнения (1.3)

получаем:

, (2.6)

, (2.6)

где Q — постоянный дебит, с которым работала скважина в течение времени Т до остановки ;

b — объемный коэффициент пластовой жидкости (нефти);

Ei— обозначение экспоненциальной интегральной функции, обычно табулируемой.

Рисунок 1- Исследование скважины при нестационарном режиме исследования

После некоторых преобразований получаем окончательную формулу:

(1.7)

(1.7)

Все методические видоизменения этих исследований объединяются общим названием −обработка кривых восстановления давления. При их проведении во всех случаях скважину приходится останавливать, нередко на несколько суток. В настоящее время применяются приборы, позволяющие регистрировать изменение устьевого и забойного давлений с интервалом в секунду в течение 12 ч. Серийно выпускаются расходомеры для непрерывного замера дебитов жидкостей и газов.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ КВД

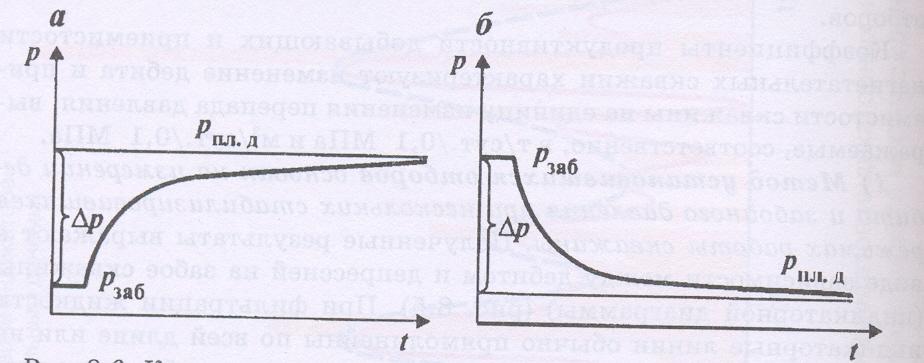

Перед исследованием скважины (при работе ее на стационарном режиме) замеряется дебит скважины. В работающую скважину спускают на забой глубинный манометр. После контроля стационарности режима работы скважину закрывают на устье. Манометр, находящийся на забое и зафиксировавший забойное давление при стационарном режиме работы, после остановки скважины регистрирует так называемую кривую восстановления забойного давления (КВД). Восстановление давления в скважине контролируется по манометрам на устье скважины и на затрубном пространстве соответственно Ру и Рзат. Стабилизация указанных параметров, наступающая через определенное время, свидетельствует о практически восстановленном забойном давлении до пластового и на этом исследование заканчивается. Глубинный манометр извлекается из скважины и на основании бланка регистрации забойного давления строится зависимость восстановления забойного давления в функции времени - КВД (рисунок 2 а).

Рисунок 2- Кривые восстановления давления в добывающей (а) и нагнетательной (б) скважинах

Логарифмическую зависимость (2.7) можно линеаризовать, записав её в следующем виде:

(3.1)

(3.1)

Экстраполяция

линейной части КВД до пересечения с

осью

P(t)

дает

численную величину отрезка А :

P(t)

дает

численную величину отрезка А :  (3.2)

(3.2)

Угол наклона α прямолинейного участка КВД характеризует угловой коэффициент:

(3.3)

(3.3)

Причина появления нелинейной части участка КВД: Остановка скважины производится не на забое (что технически трудно реализуемо), а на устье, и связана с продолжающимся притоком флюида из пласта в скважину после ее остановки. Так как нефть содержит растворенный газ, то этот газ при Р<Рнас. выделяется в скважине и формирует газожидкостную смесь. Газожидкостная смесь, являясь средой сжимаемой, с ростом забойного давления после остановки скважины сжимается, вследствие чего возможен приток продукции из пласта в скважину. Начальный участок КВД (иногда значительный по времени) не может быть использован для интерпретации результатовМетод снятия кривой восстановления давления (КВД) после закрытия скважины позволяет определить проводимость, пьезопроводность, пористость пласта, а также выявить зоны с резко выраженной неоднородностью, находящиеся в области дренирования скважины.

4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГДИС МЕТОДОМ ХОРНЕРА

4.1 Интерпретируем таблицу 1 с исходными данными

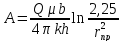

Найдём время в секундах и приведём затрубное давление к середине интервала перфорации по формуле:

,

(4.1)

,

(4.1)

где, Рзатр – затрубное давление, кгс/см2; Нсип =1665 – отметка середины интервала перфорации, м; Ндин – отметка динамического уровня, м; ρн – средняя плотность нефти по стволу скважины, г/см3.

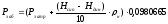

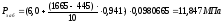

Пример расчёта:

Остальные результаты расчётов приведены в таблице 2.

|

Дата |

Часы |

Минуты |

Время t,c |

Ртр, кгс/см2 |

Рзтр, кгс/см2 |

Ндин, а.о.м |

Рзаб, МПа |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

10 |

50 |

0 |

16,3 |

6,0 |

445 |

11,847 |

|

|

10 |

55 |

300 |

16,6 |

6,0 |

441 |

11,884 |

|

|

11 |

0 |

600 |

16,8 |

6,1 |

438 |

11,921 |

|

|

11 |

10 |

1200 |

17,0 |

6,2 |

430 |

12,005 |

|

|

11 |

20 |

1800 |

17,2 |

6,3 |

406 |

12,236 |

|

|

11 |

30 |

2400 |

17,4 |

6,5 |

394 |

12,366 |

|

|

14 |

30 |

13200 |

17,8 |

7,7 |

280 |

13,536 |

|

|

15 |

0 |

15000 |

18,0 |

7,9 |

268 |

13,666 |

|

|

16 |

0 |

18600 |

18,1 |

7,9 |

250 |

13,832 |

|

|

18 |

0 |

25800 |

18,1 |

8,0 |

223 |

14,091 |

|

05.11.04 |

9 |

0 |

79800 |

19,9 |

8,9 |

134 |

15,001 |

|

|

10 |

0 |

83400 |

20,0 |

8,9 |

130 |

15,038 |

|

|

11 |

0 |

88800 |

20,1 |

9,0 |

128 |

15,066 |

|

|

14 |

0 |

97800 |

20,5 |

9,1 |

118 |

15,168 |

|

|

16 |

0 |

105000 |

20,8 |

8,9 |

113 |

15,195 |

|

|

18 |

0 |

112200 |

21,0 |

9,0 |

108 |

15,251 |

|

06.11.04 |

8 |

0 |

162600 |

22,5 |

9,3 |

83 |

15,511 |

|

|

10 |

0 |

169800 |

22,8 |

9,3 |

80 |

15,538 |

|

|

11 |

0 |

173400 |

22,9 |

9,3 |

79 |

15,548 |