- •Педагогика как наука: динамика становления, объект, предмет и структура педагогической науки.

- •Основные функции педагогической науки, педагогические категории, место педагогической науки в системе антропологических наук.

- •Понятие целостного педагогического процесса,

- •Характеристика его функций.

- •Противоречия, закономерности и принципы целостного

- •Педагогического процесса.

- •Методология и методы педагогических исследований.

- •Социализация личности как одна из функций педагогического процесса.

- •Концепция развивающего и воспитывающего обучения.

- •III.2. Технологии формирования коллектива

Основные функции педагогической науки, педагогические категории, место педагогической науки в системе антропологических наук.

Функции педагогики. Функции педагогики обусловлены ее предметом. Это теоретическая и технологическая функции, осуществляемые в органическом единстве.

Теоретическая функция реализуется на трех уровнях:

описательный (изучение передового и новаторского педагогического опыта);

диагностический (определение состояния педагогических явлений, эффективности деятельности педагога и учащихся, а также условий, обеспечивающих эту эффективность);

прогностический (экспериментальные исследования педагогической действительности и построение на их основе моделей преобразования этой действительности). Прогностический уровень теоретической функции связан с раскрытием сущности педагогических явлений, нахождением глубинных явлений в педагогическом процессе, научным обоснованием предполагаемых изменений. На этом уровне создаются теории обучения и воспитания, модели педагогических систем, опережающие образовательную практику.

Технологическая функция педагогики также предполагает три уровня реализации:

проективный (разработка методических материалов: учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, педагогических рекомендаций, — воплощающих в себе теоретические концепции и определяющих план педагогической деятельности, содержание и характер);

преобразовательный (внедрение достижений педагогической науки в образовательную практику с целью ее совершенствования и реконструкции);

рефлексивный и корректировочный (оценка влияния результатов научных исследований на практику обучения и воспитания, последующая коррекция во взаимодействии научной теории и практической деятельности).

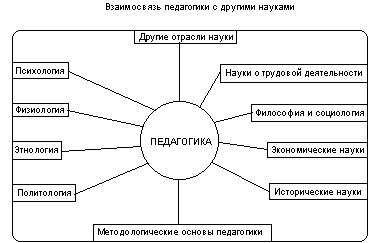

Педагогика тесно взаимосвязана со многими науками, которые оказывали неоднозначное влияние на ее становление и развитие. В числе

первых сложились связи педагогики с философией и психологией. Также педагогика тесно связана с биологией (анатомией и физиологией человека), антропологией и медициной.

Педагогика, как и любая другая наука, имеет собственный понятийно-терминологический аппарат. Основными базовыми категориями педагогики являются: воспитание, обучение, образование, развитие и формирование личности. Каждая из них представляет собой систему, состоящую из ряда компонентов: цели, содержания, организации, формы, методов, средств, результатов.

В настоящее время только, например, понятие "воспитания" насчитывает более 100 определений. Это объясняется различными философскими, психологическими и политическими подходами к воспитанию как к явлению общественной жизни. Макаев В. В. воспитанию дает следующее определение:

Воспитание - это деятельность по передаче подрастающему поколению общественно-исторического опыта, формированию ценностных ориентаций и подготовка к жизни и труду".

В психологическом словаре под воспитанием понимается процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности.

В узком социальном смысле под воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни.

В широком смысле воспитание - это специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств.

Следующая категория педагогики - обучение.

Обучение - это целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебной и познавательной деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов и убеждений.

Обучение представляет собой процесс усвоения определенных знаний, умений и навыков под руководством специального лица (учителя, инструктора).

Результатом обучения является образование - это объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый; определенный уровень развития познавательной и практической подготовки, достигнутый в результате учебно-воспитательной работы.

К основным категориям педагогики относятся также понятия "формирование" и "развитие".

Формирование - процесс становления человека как социального существа под воздействием разных факторов - экологических, социальных, психологических и т. д.

Развитие - это процесс и результат количественных и качественных изменений в организме человека.

Если формирование подразумевает некую законченность человеческой личности, достижение уровня зрелости, устойчивости, то развитие связано с постоянными, непрекращающимися изменениями, переходящими из одного состояния в другое, восхождением от простого к сложному, от низшего к высшему.

Развитие личности - сложнейший процесс объективной действительности. Современная педагогика дифференцирует составные компоненты развития, выделяя в нем физическое, психическое, духовное, социальное и другие стороны. Педагогика изучает проблемы духовного развития личности во взаимодействии со всеми другими компонентами.

Проблема целеполагания в современной педагогической науке.

Одной из ведущих детерминант содержания образования является его цель, в которой находят концентрированное выражение как интересы общества, так и интересы личности.

Цель современного образования — развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную деятельность. Такая цель образования утверждает отношение к знаниям, умениям и навыкам как средствам, обеспечивающим достижение полноценного, гармоничного развития эмоциональной, умственной, ценностной, волевой и физической сторон личности. Знания, умения и навыки необходимы для применения в жизни усваиваемой культуры. Изучение основ наук и искусства в образовательных учреждениях поэтому не самоцель, а средство усвоения методов поиска и проверки истины, познания и развития прекрасного.

Человек — система динамическая, становящаяся личностью и проявляющаяся в этом качестве в процессе взаимодействия с окружающей средой. Следовательно, с точки зрения структуры содержания образования полноты картины можно достигнуть только в том случае, если личность будет представлена в ее динамике.

Динамика личности как процесс ее становления представляет собой изменение во времени свойств и качеств субъекта, которое и составляет онтогенетическое развитие человека. Осуществляется оно в процессе деятельности. Другими словами, деятельность имеет одним из своих продуктов развитие самого субъекта. Речь идет об учении как ведущем виде деятельности, обеспечивающем необходимые условия для успешного развития личности и сочетающемся с другими видами деятельности (трудовой, игровой, общественной). Исходя из этого, деятельность личности выступает также детерминантой содержания образования. Более того, его можно определить, по В.С. Ледневу, как содержание особым образом организованной деятельности учащихся, основу которого составляет опыт личности