- •Предисловие

- •Часть первая общие свойства пиротехнических составов и их компонентов

- •Глава I

- •Общее понятие о пиротехнических средствах и составах

- •§ 1.Классификация

- •§ 2.Горение составов

- •§ 3. Требования, предъявляемые к пиротехническим средствам и составам

- •§ 4. Назначение компонентов

- •§5. Возможные высокоэкзотермические реакции

- •§ 6. Способность к горению различных веществ и смесей

- •Глава II окислители

- •§ 1. Выбор окислителей

- •§ 2. Свойства окислителей

- •§ 3. Гигроскопичность

- •§ 4. Технические требования

- •Глава III горючие

- •§ 1.Выбор и классификация

- •§ 2. Высококалорийные горючие

- •Количество тепла в ккал, выделяющееся при сгорании 1 см3 некоторых горючих (q4)

- •§ 3. Технические требования к порошкам металлов

- •§ 4. Производство порошков металлов

- •§ 5. Неорганические горючие средней калорийности

- •§ 6. Органические горючие

- •Глава IV связующие - органические полимеры

- •§ 1. Роль связующих. Испытание прочности звездок

- •§ 2. Факторы, влияющие на прочность

- •Зависимость прочности изделия от давления прессования (испытывались высоты)шашки диаметром 20 мм и такой же высоты)

- •§ 3. Классификация связующих их свойства

- •Некоторые свойства органических горючих веществ

- •Глава V принципы расчета пиротехнических составов

- •§ 1. Двойные смеси

- •§2. Тройные и многокомпонентные смеси

- •§ 3. Составы с отрицательным кислородным балансом

- •§ 4. Металлохлоридные составы

- •§ 5. Составы с фторным балансом

- •Глава VI теплота горения, газообразные продукты и температура горения составов

- •§ 1. Вычисление теплоты горения

- •Теплота горения пиротехнических составов (без учета догорания за счет кислорода воздуха)

- •§ 2. Экспериментальное определение

- •§ 3. Связь между назначением составов и теплотой их горения

- •§ 4. Газообразные продукты горения

- •§ 5. Определение температуры горения

- •§ 6. Экспериментальное определение

- •Tипы оптических пирометров

- •§ 7. Связь между назначением состава и температурой горения

- •Глава VII чувствительность составов

- •§ 1. Определение чувствительности к тепловым воздействиям

- •Определение чувствительности к лучу огня

- •Дополнительные испытания

- •§ 2. Определение чувствительности к механическим воздействиям

- •Определение чувствительности к удару

- •§ 3. Факторы, влияющие на чувствительность составов к начальному импульсу

- •Глава VIII горение составов

- •§ 1. Механизм горения

- •§ 2. Факторы, влияющие на скорость горения

- •Каталитические добавки

- •Физические факторы

- •Глава IX взрывчатые свойства составов

- •Взрывчатые свойства двойных смесей:

- •Расширение в блоке Трауцля в см3 в зависимости от начального импульса; количество состава 20 г

- •Глава X физическая и химическая стойкость составов

- •§ 1. Физические изменения

- •§ 2. Химические изменения

- •Составы, содержащие порошки магния или алюминия и неорганические окислители

- •Составы, не содержащие порошков металлов

- •§ 3. Методы определения гигроскопичности и химической стойкости

- •§ 4. Допустимые сроки хранения

- •Специальные свойства отдельных видов пиротехнических составов

- •Глава XI осветительные составы

- •§ 1. Осветительные составы и средства

- •Классификация осветительных средств и составов

- •§ 2. Краткие сведения об устройстве осветительных средств Средства артиллерии

- •Основные характеристики американских саб (скорость снижения факелов 2,5—3,0 м/с)

- •Общевойсковые средства

- •§ 3. Световые характеристики осветительных составов и средств

- •§ 4. Тепловое и люминесцентное излучение

- •§ 5. Специальные требования к осветителным составам; двойные смеси

- •Термохимические характеристики двойных смесей

- •Световые показатели двойных смесей с различными окислителями (диаметр звездок 24 мм, оболочка картонная)

- •Светотехнические характеристики двойных смесей нитрата бария с алюминиевой пудрой

- •§ 6. Многокомпонентные осветительные составы

- •Самоотвёрждающиеся составы

- •Самоотвёрждающиеся составы на основе полимерных горючих-связующих (патенты сша 3.369.964, 1968; 3.462.325, 1969; 2.984.558, 1961)

- •§ 7. Факторы, влияющие на эффективность осветительных составов и средств

- •§ 8. Краткие сведения о пиротехнических ик-излучателях

- •Характеристики пиротехнических ик-излучателей

- •Энергетические характеристики пиротехнических источников ик-излучения

- •Энергетические величины и единицы

- •§ 9. Фотометрирование и радиометрирование пламен пиротехнических составов

- •Глава XII фотоосветительные составы

- •§ 1. Ночное воздушное фотографирование

- •§ 2. Фотоматериалы

- •§ 3. Фотоавиабомбы

- •§ 4. Фото патроны

- •Основные характеристики фотоосветительных патронов

- •§ 5. Фотосоставы. Факторы, влияющие на светотехнические характеристики вспышек и свойства фотосоставов

- •Светотехнические характеристики фотосмесей, содержащих кс104 и металлические горючие в стехиометрических соотношениях (ст) и с перегрузкой горючим (п) в количестве h'/ol против стехиометрии [119]

- •§ 6. Методы определения характеристик фотовспышек

- •§ 7. Световые имитаторы, фотозаряды-маркеры

- •Глава XIII трассирующие составы

- •§ 1. Трассирующие средства

- •Назначение трассеров и требования к ним

- •Классификация трассирующих средств

- •§ 2. Краткие сведения об устройстве трассеров Трассирующие пули

- •Артиллерийские снаряды

- •Снаряды с самоликвидацией через трассер

- •Трассеры к управляемым реактивным снарядам (pc) и авиабомбам. Специальные виды трассеров

- •§ 3. Трассирующие составы

- •§ 4. Воспламенительные составы для трассеров

- •§ 5. Факторы, влияющие на эффективность трассирующих составов и трассеров

- •§ 6. Видимость трассы и расчет необходимой силы света пламени

- •§ 7. Испытания трассеров

- •Глава XIV составы сигнальных огней

- •§ 1. Системы сигнализации. Требования, предъявляемые к составам

- •§ 2. Характер излучения пламени

- •§ 3.Разработка рецептов составов и основные требования к их компонентам

- •§ 4. Составы желтого огня

- •§ 5. Составы красного огня

- •§ 6. Составы зеленого огня

- •§ 7. Составы синего и белого огня

- •§ 8. Методы испытания

- •Глава XV зажигательные составы

- •§ 1. Зажигательные средства и зажигательные составы. Основные требования к составам

- •§ 2. Классификация зажигательных средств и составов Зажигательные средства

- •Зажигательные составы

- •§ 3. Составы с порошками металлов и окислителями — солями и применение их в малокалиберных снарядах

- •Воспламенение и горение жидких топлив

- •§ 4. Термитно-зажигательные составы

- •§ 5. Сплав «электрон» и его применение

- •§ 6. Смеси на основе нефтепродуктов напалм

- •§ 7. Фосфор и его соединения

- •§ 8. Галоидные соединения фтора

- •§ 9. Прочие зажигательные вещества и смеси

- •§ 10. Методы испытания зажигательных составов

- •Глава XVI составы маскирующих дымов

- •§ 1. Общие сведения об аэрозолях

- •§ 2. Способы получения аэрозолей.

- •§ 3. Составы маскирующих дымов и предъявляемые к ним требования

- •Глава XVII составы цветных дымов

- •§ 1. Цветные облака и способы их получения

- •§ 2.Красители

- •§ 3. Составы цветных дымов

- •Глава XVIII твердые пиротехнические топлива

- •§ 1. Классификация и энергетические характеристики

- •§ 2. Эксплуатационные требования

- •§ 3. Окислители

- •§ 4. Органические и металлические горючие

- •Глава XIX безгазовые составы

- •Глава XX воспламенительные составы. Газогенераторные составы. Прочие виды составов

- •§ 1. Воспламенительные составы и предъявляемые к ним требования

- •§ 2. Воспламенительные составыдля ракетных двигателей

- •§ 3. Газогенераторные составы

- •Высокоазотные газогенераторные составы по данным [117] в процентах

- •§ 4. Прочие виды составов

- •Глава XXI применение пиротехнических составов в народном хозяйстве

- •§ 1. Составы для получения химикатов

- •§ 2. Использование энергии пиротехнических составов

- •§ 3. Спичечные составы

- •§ 4. Фейерверочные составы

- •Глава XXII основы технологии и оборудование пиротехнического производства

- •§ 1. Подготовка компонентов

- •Техническая характеристика шкафа

- •§ 2. Приготовление составов

- •§ 3.Уплотнение составов

- •§ 4. Снаряжение и сборка изделий

- •Приложения

- •Список литературы

- •Оглавление

Энергетические характеристики пиротехнических источников ик-излучения

Если лучистая энергия видимого излучения обычно измеряется в описанных выше светотехнических единицах, то инфракрасное излучение, которое невидимо и интенсивность зрительного восприятия которого равна нулю, оценивается в энергетических единицах.

В табл. 1.1.14 приведены основные энергетические характеристики ИК-излучения.

Таблица 11.14

Энергетические величины и единицы

|

Термин |

Определение |

Единица измерения |

|

Энергия излечения (лу |

Энергия, переносимая излучением |

Дж |

|

чистая энергия) |

|

|

|

Объемная плотность |

Количество энергии излучения, при |

Дж/мз |

|

энергии излучения |

ходящейся на единицу объема, в ко |

|

|

|

тором распространяются электромаг |

|

|

|

нитные волны |

|

|

Поток излучения (мощ |

Мощность лучистой энергии или |

Вт |

|

ность потока излучения) |

количество энергии, излучаемой, по |

|

|

|

глощаемой или переносимой в едини |

|

|

|

цу времени |

|

|

Энергетическая сила |

Излучаемый лучистый поток, при |

Вт/стер |

|

света (сила излучения) Энергетическая осве |

ходящийся на единицу телесного угла Лучистый поток, падающий на еди |

Вт/м2 |

|

щенность (облученность |

ницу поверхности |

|

|

или плотность облучения |

|

|

|

поверхности) |

|

|

|

Энергетическая свет- |

Лучистый поток, излучаемый или |

Вт/м9 |

|

ность (плотность излуче |

отражаемый единицей поверхности во |

|

|

ния поверхности) |

всех направлениях |

|

|

Энергетическая яркость (лучистость) |

Излучение лучистой энергии в определенном направлении с единицы |

Вт/стер-м2 |

|

|

поверхности |

|

|

Количество облучения |

Произведение энергетической осве |

ДЖ/М2 |

|

|

щенности на длительность облучения, |

|

|

|

равное количеству лучистой энергии, |

|

|

|

упавшей на единицу площади поверх |

|

|

|

ности за время t |

|

|

Выход излучения |

Выход лучистой энергии на единицу |

|

|

|

подведенной мощности другого вида |

|

|

|

энергии |

|

О методах экспериментального измерения инфракрасного излучения будет сказано ниже. Имея полученные экспериментально данные о средней энергетической силе света и времени гореняя И К-источник а (факела, заездки, излучателя), можно рассчитать характеристики, относящиеся непосредственно к составам ИК-излучения: удельное количество излучения, выход излучения, энергетическую яркость и энергетический к.п.д.

§ 9. Фотометрирование и радиометрирование пламен пиротехнических составов

Основой практического фотометрирования и радиометрирова-ния пламен является измерение освещенности или энергетической освещенности (облученности) Есоответствующих приемников.

По освещенности или облученности рассчитывают силу света (излучения), пользуясь уравнением I=ER2

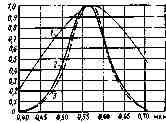

Рис. 11.18. Кривые спектральной чувствительности фотоэлементов:

/—селеновый:2—сернисто-висмутовый;3—сернисто-свинцовый; 4—селенисто-свинцовый; 5—термоэлемент

Приемниками лучистой энергии для видимой части спектра в основном служат фотоэлементы. Для ИК-излучения наряду с фотоэлементами и фотосопротивлениями применяют термоэлементы, болометры и оптико-акустические приемники. Для наиболее точных измерений ИК-излучения пользуются спектрометрами с быстрой разверткой спектров во времени.

Основными характеристиками любого приемника излучения являются его спектральная и интегральная чувствительность, а также их стабильность во времени-

Спектральная чувствительность — это чувствительность приемника к излучению с различной длиной волны; она определяется природой вещества, из которого сделан в приборе светочувствительный слой, и может изменяться в широких пределах от 0,3 до 5 мкм (рис. 11.18).

Такие приемники лучистой энергии, как термоэлементы, болометры, оптико-акустические приемники, не обладают избирательной чувствительностью к излучению ъразличных участках спектра.

Вместе с тем на практике часто требуется измерить силу излучения не в широком диапазоне, воспринимаемом приемником, а на узком участке, соответствующем чувствительности человеческого глаза, фотоматериала или оптической системы. Для осуществления этой задачи применяются светофильтры, представляющие собой пластинки, пропускающие только излучение определенного спектрального состава. Для видимой части спектра используются цветные стекла, для ИК-фильтров — специальные стекла, слюда, фтористый литий, каменная соль, сильвин, бромистый калий :и др.

Фотоэлементы непосредственно преобразуют лучистую энергию в электрическую; это явление называется фотоэлектрическим эффектом. Величина фотоэффекта характеризуется двумя законами.

1. Законом Столетова: фотоэлектрический ток прямо пропорционален падающему на фотоэлемент лучистому потоку.

2. Законом Эйнштейна: максимальная энергия фотоэлектронов возрастает с увеличением частоты падающего света независимо от его интенсивности. Измеряя фототек, образующийся в фотоэлементе, можно определить освещеяность (облученность) у создаваемую источником излучения.

В настоящее время силу ювета осветительных средств измеряют при помощи различных объективных, фотоэлектрических приборов (люксметров). Фото - электрический люксметр состоит из двух основных частей: светоприемника (состоящего из одного или нескольких фотоэлементов, снабженных соответствующими светофильтрами) и прибора для измерения фототоков.

Рис. 11.19. Кривые спектральной чувствительности селенового фотоэлемента (/), человеческого глаза (2) и селенового фотоэлемента с компенсационным светофильтром (3)

При фотометрировании пиротехнических пламен широкое применение нашли селеновые фотоэлементы.

При освещении селенового фотоэлемента, замкнутого на какой-либо измерительный прибор, в цепи возникает электрический ток,

сила которого сравнительно продолжительное время остается пропорциональной количеству падающего на фотоэлемент света.

Сила фототока определяется общей или интегральной чувствительностью и спектральной чувствительностью фотоэлемента.

Интегральная ч у в с т в и т е л ь н о с т ь — это отношение силы тока, полученной .в цепи фотоэлемента, к вызывающей ее световой мощности. Для современных селеновых фотоэлементов она составляет 400—500мка/лм (микроампер на люмен) при площади фотоэлемента ~10см2.

Как видно из графика (рис. 11.19), спектральная чувствительность селенового фотоэлемента (кривая /) близка к спектральной чувствительности 'среднего человеческого глаза (кривая 2).

Для точного приведения чувствительности фотоэлемента к чувствительности человеческого глаза пользуются желто-зелеными компенсационными светофильтрами (кривая 3).Эти светофильтры подбирают индивидуально к каждому фотоэлементу с таким расчетом, чтобы значительное ослабление силы света приходилось на область длин волн 0,40—0,53 и 0,58—0,70 мкм. Для удобства пользования фотоэлемент со светофильтрами вставляют в оправку, которая имеет оптический визир для точной наводки фотоэлемента, контактные винты для подключения проводов и резьбовое отверстие для установки фотоэлемента на штатив.

Электроизмерительные приборы, применяемые при фотометрировании (радиометрировании), конструктивно оформляются или в виде стрелочного гальванометра или в виде шлейфного осциллографа. Схема установки для измерения силы света изображена на рис. 11.20. Луч света от осветителя 2 через диафрагму 3 попа-

Рис. 11.20. Схема измерения силы света:

/—светоприемник; 2—осветитель; 3—диафрагма; 4—шлейф; 5—цилиндрическая линза; 6—фотобумага

дает на зеркало 4. Отраженный луч фокусируется линзой 5 и попадает на движущуюся фотобумагу или фотопленку6. При равномерном движении фотоматериала и при изменении величины фототока вследствие изменения освещенности фотоэлемента в процессе горения факела на фотоматериале записывается осциллограмма процесса горения.

Для того чтобы перейти от электрических величин к световым (или энергетическим), необходимо приемник с электроизмерительным прибором лроградуировать по эталонному источнику излучения.

Градуировка заключается в определении цены деления шкалы гальванометра или цены 1 мм высоты осциллограммы в лк или Вт/м2. В качестве эталонных источников видимого излучения применяют светоизмерительные лампы, в качестве эталонов инфракрасного излучения — различные модели абсолютного черного тела. В последнее время созданы высокотемпературные эталоны абсолютного черного тела (3000° К), поскольку этот режим является наиболее характерным для большинства пиротехнических ИК-излучателей. Применение при градуировке подобного эталона позволяет исключить радиометрическую ошибку, связанную с тарировкой при низких температурах.

Размер и форма пламени зависят также от условий горения состава. Особенно большое влияние на силу излучения оказывают обдув пламени воздухом с большой скоростью (более 100 м/с), горение составов в вакууме или под давлением и поглощение излучения остывшими продуктами горения составом (дымом).

Отражение излучения окружающими предметами, прозрачность воздуха, температура и влажность атмосферы могут вносить значительные погрешности в результаты измерения характеристик излучения. Поэтому в полевых условиях невозможно обеспечить воспроизводимость результатов измерений.

Для измерения силы света и времени горения пиротехнических изделий пользуются фотометрическими камерами, в которых устраняется влияй»6 внешних условий, обеспечивается удаление дыма и создается возможность проведения испытаний в дневное время. Типовая фотометрическая камера большой модели (рис. 11, 21) имеет вид коридора прямоугольного сечения шириной 2—Зм высотой 2,5—4 м и длиной 40—50 м, на одном конце которого имеются помещения для аппаратуры и персонала, а на другом — горн для сжигания и вентиляционная система.

рис. 11.21. Схема фотометрической камеры:

l—ocцилограф 2—светоприемник; 3—жалюзи для подачи воздуха: 4— подъемник; 5—вентилятор; 6—дымовая труба

Горн для сжигания представляет собой вертикальную шахту круглого или прямоугольного сечения, футерованную изнутри огнеупорным кирпичом и снабженную воздуховодами для подачи воздуха и отсоса продутое горения с определенной скоростью.

Стены горна в процессе эксплуатации покрываются белыми шлаками, многократно отражают световой поток, идущий от пламени, и создающими на приемнике лучистой энергии дополнительную облученность, которая в некоторых случаях может превышать основную. Это приводит к значительным погрешностям в результатах измерения. Поэтому во время испытаний с помощью люксметра и эталонной лампы определяют отражательную способность (коэффициент многократного отражения n) горна и вносят затем соответствующую поправку.

В зависимости от назначения пиротехнического изделия его устанавливают соответствующим образом в потоке воздуха в камере (рис. 11.22). Это имеет значение, так как пламя пиротехнического изделия излучает в различных .направлениях различное количество света.

Во время сжигания изделий фиксируют не только силу света, но также время и характер горения (равномерность, пульсация и т. д.).

Рис. 11.22. Расположение осветительных изделий при фотометрировании:

а—сжигание беспарашютных звездок; б—сжигание парашютных факелов; в—сжигание факелов артиллерийских снарядов и мин