- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ I

- •ЖИЗНЬ КАК ОСОБОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ

- •1.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ

- •1.2. СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ПРОГРЕСС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

- •И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- •1.3. СВОЙСТВА ЖИЗНИ

- •1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

- •1.6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ

- •1.9. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ У ЛЮДЕЙ. БИОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

- •3РАЗДЕЛ II

- •КЛЕТОЧНЫЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ — ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ

- •КЛЕТКА — ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО

- •2.1. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

- •2.2. ТИПЫ КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- •2.3.2. Строение типичной клетки многоклеточного организма

- •2.3.3. Поток информации

- •2.3.4. Внутриклеточный поток энергии

- •2.3.5. Внутриклеточный поток веществ

- •2.3.6. Другие внутриклеточные механизмы общего значения

- •2.3.7. Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы

- •2.4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛЕТКИ ВО ВРЕМЕНИ

- •2.4.1. Жизненный цикл клетки

- •2.4.2. Изменения клетки в митотическом цикле

- •3.1. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ — ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОГО

- •3.2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОГО СУБСТРАТА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

- •3.3. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА

- •3.4. ГЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА

- •3.4.1. Химическая организация гена

- •3.4.1.1. Структура ДНК. Модель Дж. Уотсона и Ф. Крика

- •3.4.1.2. Способ записи генетической информации в молекуле ДНК. Биологический код и его свойства

- •3.4.2 Свойства ДНК как вещества наследственности

- •3.4.2.1. Самовоспроизведение наследственного материала. Репликация ДНК

- •3.4.2.2. Механизмы сохранения нуклеогидной последовательности ДНК. Химическая стабильность. Репликация. Репарация

- •3.4.2.5. Функциональная классификация генных мутаций

- •3.4.3. Использование генетической информации

- •3.4.3.1. Роль РНК в реализации наследственной информации

- •3.4.3.3. Ген — функциональная единица наследственного материала. Взаимосвязь между геном и признаком

- •3.4.4. Функциональная характеристика гена

- •3.4.5. Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала

- •3.5. ХРОМОСОМНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

- •3.5.1. Некоторые положения хромосомной теории наследственности

- •3.5.2.1. Химический состав хромосом

- •3.5.2.2. Структурная организация хроматина

- •3.5.2.3. Морфология хромосом

- •3.5.3. Проявление основных свойств материала наследственности и изменчивости на хромосомном уровне его организации

- •3.5.3.3. Изменения структурной организации хромосом. Хромосомные мутации

- •3.5.4. Значение хромосомной организации в функционировании

- •3.5.5. Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала

- •3.6. ГЕНОМНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА

- •3.6.1. Геном. Генотип. Кариотип

- •3.6.2.1. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений клеток

- •3.6.2.2. Механизмы поддержания постоянства кариотипа

- •3.6.2.3. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость

- •3.6.3. Особенности организации наследственного материала

- •3.6.4. Эволюция генома

- •3.6.4.1. Геном предполагаемого общего предка про- и эукариот

- •3.6.4.2. Эволюция прокариотического генома

- •3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома

- •3.6.4.4. Подвижные генетические элементы

- •3.6.4.5. Роль горизонтального переноса генетического материала

- •3.6.5. Характеристика генотипа как сбалансированной по дозам системы взаимодействующих генов

- •3.6.5.2. Взаимодействия между генами в генотипе

- •3.6.6. Регуляция экспрессии генов на геномном уровне организации наследственного материала

- •3.6.6.1. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов

- •3.6.6.3. Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •3.6.6.4. Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •3.6.7. Биологическое значение геномного уровня организации наследственного материала

- •ГЛАВА 4

- •4.2. КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

- •4.2.1. Соматические мутации

- •4.2.2. Генеративные мутации

- •РАЗДЕЛ III

- •ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО

- •ГЛАВА 5

- •РАЗМНОЖЕНИЕ

- •5.1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

- •5.2. ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

- •5.2.1. Чередование поколений

- •5.3. ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

- •5.3.1. Гаметогенез

- •5.3.2. Мейоз

- •5.4. ЧЕРЕДОВАНИЕ ГАПЛОИДНОЙ

- •5.5. ПУТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРГАНИЗМАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- •В ФОРМИРОВАНИИ ФЕНОТИПА

- •6.1.1. Модификационная изменчивость

- •6.1.2. Роль наследственных и средовых факторов

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •6.1.2.2. Доказательства роли факторов среды

- •6.2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ. МУЛЬТИГЕННЫЕ СЕМЕЙСТВА

- •6.3.1.2. Одновременное наследование нескольких признаков. Независимое и сцепленное наследование

- •6.3.2. Закономерности наследования внеядерных генов. Цитоплазматическое наследование

- •6.4. РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И СРЕДЫ

- •6.4.1. Наследственные болезни человека

- •6.4.1.1. Хромосомные болезни

- •6.4.1.4. Болезни с нетрадиционным типом наследования

- •6.4.3. Методы изучения генетики человека

- •6.4.3.1. Генеалогический метод

- •6.4.3.2. Близнецовый метод

- •6.4.3.4. Методы дерматоглифики и пальмоскопии

- •6.4.3.5. Методы генетики соматических клеток

- •6.4.3.6. Цитогенетичвский метод

- •6.4.3.7. Биохимический метод

- •6.4.3.8. Методы изучения ДНК в генетических исследованиях

- •6.4.4. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний

- •6.4.5. Медико-генетическое консультирование

- •ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА

- •7.1. ЭТАПЫ. ПЕРИОДЫ И СТАДИИ ОНТОГЕНЕЗА

- •7.2. ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОДОВ ОНТОГЕНЕЗА, ИМЕЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- •7.3. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЦ ХОРДОВЫХ

- •7.4. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ПАРТЕНОГЕНЕЗ

- •7.5. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

- •7.5.1. Дробление

- •7.5.2. Гаструляция

- •7.5.3. Образование органов и тканей

- •7.5.4. Провизорные органы зародышей позвоночных

- •7.6. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЕЛОВЕКА

- •7.6.1. Периодизация и раннее эмбриональное развитие

- •7.6.2. Примеры органогенезов человека, отражающих эволюцию вида

- •8.1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

- •8.2. МЕХАНИЗМЫ ОНТОГЕНЕЗА

- •8.2.1. Деление клеток

- •8.2.2. Миграция клеток

- •8.2.3. Сортировка клеток

- •8.2.4. Гибель клеток

- •8.2.5. Дифференцировка клеток

- •8.2.6. Эмбриональная индукция

- •8.2.7. Генетический контроль развития

- •8.3. ЦЕЛОСТНОСТЬ ОНТОГЕНЕЗА

- •8.3.1. Детерминация

- •8.3.2. Эмбриональная регуляция

- •8.3.3. Морфогенез

- •8.3.4. Рост

- •8.3.5. Интегрированность онтогенеза

- •8.4. РЕГЕНЕРАЦИЯ

- •8.5.1. Изменение органов и систем органов в процессе старения

- •8.6.1. Генетика старения

- •8.6.2. Влияние на процесс старения условий жизни

- •8.6.3. Влияние на процесс старения образа жизни

- •8.6.4. Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации

- •8.8. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

- •8.8.2. Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях

- •9.1. КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

- •9.3. ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОНТОГЕНЕЗА В ФОРМИРОВАНИИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

население в зонах долгожительства (Кавказ, Якутия) отличается более низкими значениями индекса в сравнении с населением, исторически традиционным территории.

8.6.3. Влияние на процесс старения образа жизни

Понятие образа жизни в строгом смысле применимо лишь к человеку, так как включает в себя осознанное отношение к собственным действиям и, следовательно, оставляет за индивидуумом право выбора поступать так или иначе. В повседневной жизни образ жизни нередко как бы навязывается людям внешними обстоятельствами (ограниченная двигательная активность работников интеллектуального труда и детей, увлеченных компьютерными играми, напряженный ритм жизни многомиллионного города, национальные традиции в питании). Значение образа жизни в изменении скорости старения усиливается тем, что те или иные привычки, среди которых есть вредные, устанавливаются в раннем зрелом возрасте и сопровождают человека обычно на протяжении всей жизни. Из многих важных сторон, характеризующих образ жизни, рассмотрим такие, как диета и семейная жизнь.

Осознание учеными зависимости скорости старения от особенностей питания изначально связано с результатами экспериментальной геронтологии. Приведем данные одного из многих опытов. При скармливании крысам начиная с момента прекращения питания материнским молоком сбалансированной по витаминам и минеральным веществам, но низкокалорийной пищи удалось увеличить среднюю продолжительность жизни с 680 до 971 сут, а животные-рекордсмены доживали до 4-летнего возраста. По внешнему виду крысы 2—3-летнего возраста из этой группы походили на трехмесячных контрольных животных. Среди них на 50—90% снижалась частота гломерулонефрита, соединительнотканного перерождения сердечной мышцы (миокардиальный фиброз), а также некоторых опухолей.

Систематическое изучение влияния диеты на старение людей — дело исключительно трудное. С одной стороны, это длительные наблюдения, практически сопоставимые по времени с продолжительностью жизни, что требует от участников поистине сверхдисциплинированности. С другой стороны, ранний переход к низкокалорийной диете, как показали исследования на животных, резко повышает вероятность смерти в детском возрасте. Вместе с тем общий вывод заключается в том, что контролируемая диета представляет собой важнейший фактор здорового долголетия. Пища должна иметь пониженную калорийность с ограничением жирного, сладкого и соленого, но высоким содержанием клетчатки и пектиновых веществ. Основной источник калорий — белки и углеводы растительного происхождения, однако полного исключения продуктов животного происхождения не требуется. При этом пища должна быть разнообразной, содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов.

Различные составляющие описанной диеты влияют на процесс старения через разные механизмы жизнедеятельности. О том, чем объясняется положительное действие микроэлемента Se, говорилось выше. Известно, что, при недостатке в пище

438

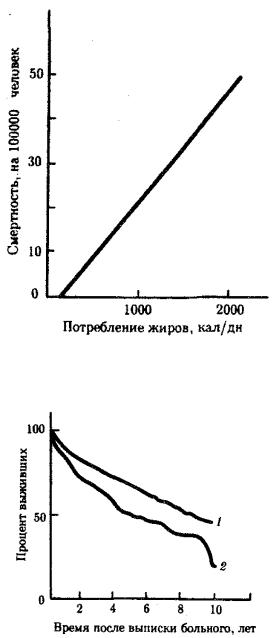

клетчатки и пектиновых веществ растет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Показана сильная положительная связь между потреблением жиров и таким заболеванием, как рак молочной железы, толстого кишечника (рис. 8.36). Важно помнить, что для любой категории продуктов находятся заболевания, частота которых связана с их преимущественным потреблением. Так, преобладание в диете продуктов в основном животного происхождения (мясо, яйца, масло, молоко, но также сахар, пиво) свойственно популяциям с высокой смертностью от ишемической болезни сердца, рака толстого кишечника и молочной железы. Преобладание продуктов растительного происхождения (рис, бобовые, пшеница, овощи, фрукты, но рыба и вино) характеризует диету популяций с высокой смертностью от туберкулеза органов дыхания, язвенной болезни, цирроза печени, нефрита, рака полости рта, гортани, пищевода, желудка

Рис. 8.36. Связь между потреблением жиров и смертностью от рака толстой кишки (лица в возрасте 55—64 лет)

439

Рис. 8.37. Связь между выживанием мужчин после перенесенного инфаркта миокарда и семейным положением:

1 — женатые, 2 —неженатые Приведенные данные говорят в пользу питания, сбалансированного по

основным компонентам. Главным же правилом остается пониженная общая калорийность. Каковы возможные механизмы положительного действия низкокалорийного питания на старение? Ответ прост: речь может идти не о пользе низкокалорийной диеты, а о вреде переедания.

Статистика показывает, что защитное действие семейного образа жизни, вопервых, распространяется на все возрасты и, во-вторых, проявляется в отношении подавляющего большинства причин смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, аппендицит, туберкулез, болезни органов пищеварения.

Механизм действия семейного образа жизни, видимо, достаточно сложен. Об этом свидетельствуют данные об исходе такого заболевания, как острый инфаркт миокарда у семейных и не имеющих семьи людей. В больницах при этом заболевании погибает 19,7% женатых и 26,7% неженатых мужчин, 23,3% замужних и 37,4% незамужних женщин. Среди перенесших инфаркт миокарда половина неженатых мужчин погибает в первые пять лет, тогда как женатых — в первые девять лет (рис. 8.37). Для замужних женщин этот период составляет 10, а незамужних — 6 лет.

Конкретные пути благотворного влияния семейной жизни не установлены. Возможно, речь идет о благоприятной психоэмоциональной обстановке, сглаживании стрессовых ситуаций. Следует подумать также об особенностях функции желез внутренней секреции.

8.6.4.Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации

Спонятием экология мы связываем обычно совокупность абиологических и биологических факторов, действующих на организм в среде его обитания, т.е. внешние условия жизни. Но сходные по своей природе факторы, например микробные, могут действовать на организм и изнутри. Действительно, определенные штаммы бактерий, обитающие в кишечнике, являются обязательными симбионтами животных и человека, причем им принадлежит важная роль в осуществлении ряда функций (обмен витаминов и др.). Все это дает основание судить об эндоэкологии организма.

В последние десятилетия технические возможности позволяют, с одной стороны, получать и содержать животных, полностью лишенных обычной для них внутренней микрофлоры (гнотобионты), а с другой — произвольно заселять тот же кишечный тракт специальными штаммами бактерий. Есть данные, указывающие на увеличение средней и максимально регистрируемой продолжительности жизни безмикробных животных и замедлении скорости старения. Возможное объяснение этому факту кроется в особенностях функционирования иммунной системы.

440

8.7. ГИПОТЕЗЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ

Геронтология знает не менее 500 гипотез, объясняющих и первопричину, и механизмы старения организма. Подавляющее большинство их не выдержало проверки временем и представляет чисто исторический интерес. К ним, в частности, относятся гипотезы, связывающие старение с расходованием особого вещества клеточных ядер, страхом смерти, утратой некоторых невосполняемых веществ, получаемых организмом в момент оплодотворения, самоотравлением продуктами жизнедеятельности, токсичностью продуктов, образуемых под действием микрофлоры толстого кишечника. Гипотезы, представляющие научную ценность в наши дни, соответствуют одному из двух главных направлений.

Некоторые авторы рассматривают старение как стохастический процесс возрастного накопления «ошибок», неизбежно случающихся в ходе обычных процессов жизнедеятельности, а также повреждений биологических механизмов под действием внутренних (спонтанные мутации) или внешних (ионизирующее облучение) факторов. Стохастичность обусловливается случайным характером изменений во времени и локализации в организме. В различных вариантах гипотез данного направления первостепенная роль отводится разным внутриклеточным структурам, от первичного повреждения которых зависят функциональные расстройства на клеточном, тканевом и органном уровнях. Прежде всего это генетический аппарат клеток (гипотеза соматических мутаций).

Многие исследователи связывают начальные изменения старения организма с изменениями строения и, следовательно, физико-химических и биологических свойств макромолекул: ДНК, РНК, белков хроматина, цитоплазматических и ядерных белков, ферментов. Особо выделяют также липиды клеточных мембран, часто являющиеся мишенью для свободных радикалов. Сбои в работе рецепторов, в частности клеточных оболочек, нарушают эффективность регуляторных механизмов, что приводит к рассогласованию процессов жизнедеятельности.

К рассматриваемому направлению относятся также гипотезы, усматривающие первооснову старения в нарастающем с возрастом износе структур в диапазоне от макромолекул до организма в целом, приводящем в конце концов к состоянию, не совместимому с жизнью. Такое представление, однако, слишком прямолинейно. Напомним, что возникновению и накоплению мутационных изменений в ДНК противостоят природные антимутационные механизмы, а вредные последствия образования свободных радикалов снижаются благодаря функционированию антиоксидантных механизмов. Таким образом, если «концепция износа» биологических структур правильно отражает сущность старения, то итог в виде большей или меньшей скорости старческих изменений возраста, в котором у разных

441

людей эти изменения становятся очевидными, является следствием наложения разрушительных и защитных процессов. В этом случае гипотеза износа с неизбежностью включает в себя такие факторы, как генетическая предрасположенность, условия и даже образ жизни, от которых, как мы видели, зависит скорость старения.

Второе направление представлено генетическими или программными гипотезами, согласно которым процесс старения находится под прямым генетическим контролем. Указанный контроль, согласно одним взглядам, осуществляется с помощью специальных генов. По другим взглядам, он связан с наличием специальных генетических программ, как это имеет место в отношении других стадий онтогенеза, например эмбриональной.

В пользу запрограммированности старения приводят доказательства, многие из которых уже рассмотрены в разд. 8.6.1. Обычно также ссылаются на наличие в природе видов, у которых вслед за размножением бурно нарастают изменения, приводящие животных к гибели. Типичный пример —тихоокеанские лососи (нерка, горбуша), погибающие после нереста. Пусковой механизм в этом случае связан с изменением режима секреции половых гормонов, что следует рассматривать как особенность генетической программы индивидуального развития лососевых, отражающей их экологию, а не как универсальный механизм старения. Примечательно, что кастрированная горбуша не нерестится и живет в 2—3 раза дольше. Именно в эти дополнительные годы жизни следует ожидать появления признаков старения в клетках и тканях.

Некоторые программные гипотезы основаны на допущении, что в организме функционируют биологические часы, в соответствии с которыми происходят возрастные изменения. Роль «часов» приписывают, в частности, вилочковой железе, прекращающей функционирование при переходе организма в зрелый возраст. Еще один кандидат — это нервная система, особенно некоторые ее отделы (гипоталамус, симпатическая нервная система), главным функциональным элементом которой являются первично стареющие нервные клетки. Допустим, что прекращение в определенном возрасте функций тимуса, что, несомненно, находится под генетическим контролем, является сигналом начала старения организма. Это, однако, не означает генетического контроля процесса старения. В отсутствие тимуса ослабляется иммунологический контроль за аутоиммунными процессами. Но для того чтобы эти процессы пошли, необходимы либо мутантные лимфоциты (повреждения ДНК), либо белки с измененной структурой и антигенными свойствами.

Генетические программы, в том числе и индивидуального развития, являются всегда результатом эволюции, закрепляемым в генофонде вида вследствие естественного отбора. На первый взгляд, естественный отбор должен благоприятствовать увеличению продолжительности жизни. В связи с этим приобретение видом в ходе эволюции генетической программы старения, обусловливающего неизбежность смерти, представляется маловероятным. Рассмотрим следующий пример. В природных условиях в первый год жизни

442