- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ I

- •ЖИЗНЬ КАК ОСОБОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ

- •1.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ

- •1.2. СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ПРОГРЕСС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

- •И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- •1.3. СВОЙСТВА ЖИЗНИ

- •1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

- •1.6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ

- •1.9. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ У ЛЮДЕЙ. БИОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

- •3РАЗДЕЛ II

- •КЛЕТОЧНЫЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ — ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ

- •КЛЕТКА — ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО

- •2.1. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

- •2.2. ТИПЫ КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- •2.3.2. Строение типичной клетки многоклеточного организма

- •2.3.3. Поток информации

- •2.3.4. Внутриклеточный поток энергии

- •2.3.5. Внутриклеточный поток веществ

- •2.3.6. Другие внутриклеточные механизмы общего значения

- •2.3.7. Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы

- •2.4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛЕТКИ ВО ВРЕМЕНИ

- •2.4.1. Жизненный цикл клетки

- •2.4.2. Изменения клетки в митотическом цикле

- •3.1. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ — ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОГО

- •3.2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОГО СУБСТРАТА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

- •3.3. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА

- •3.4. ГЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА

- •3.4.1. Химическая организация гена

- •3.4.1.1. Структура ДНК. Модель Дж. Уотсона и Ф. Крика

- •3.4.1.2. Способ записи генетической информации в молекуле ДНК. Биологический код и его свойства

- •3.4.2 Свойства ДНК как вещества наследственности

- •3.4.2.1. Самовоспроизведение наследственного материала. Репликация ДНК

- •3.4.2.2. Механизмы сохранения нуклеогидной последовательности ДНК. Химическая стабильность. Репликация. Репарация

- •3.4.2.5. Функциональная классификация генных мутаций

- •3.4.3. Использование генетической информации

- •3.4.3.1. Роль РНК в реализации наследственной информации

- •3.4.3.3. Ген — функциональная единица наследственного материала. Взаимосвязь между геном и признаком

- •3.4.4. Функциональная характеристика гена

- •3.4.5. Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала

- •3.5. ХРОМОСОМНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

- •3.5.1. Некоторые положения хромосомной теории наследственности

- •3.5.2.1. Химический состав хромосом

- •3.5.2.2. Структурная организация хроматина

- •3.5.2.3. Морфология хромосом

- •3.5.3. Проявление основных свойств материала наследственности и изменчивости на хромосомном уровне его организации

- •3.5.3.3. Изменения структурной организации хромосом. Хромосомные мутации

- •3.5.4. Значение хромосомной организации в функционировании

- •3.5.5. Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала

- •3.6. ГЕНОМНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА

- •3.6.1. Геном. Генотип. Кариотип

- •3.6.2.1. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений клеток

- •3.6.2.2. Механизмы поддержания постоянства кариотипа

- •3.6.2.3. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость

- •3.6.3. Особенности организации наследственного материала

- •3.6.4. Эволюция генома

- •3.6.4.1. Геном предполагаемого общего предка про- и эукариот

- •3.6.4.2. Эволюция прокариотического генома

- •3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома

- •3.6.4.4. Подвижные генетические элементы

- •3.6.4.5. Роль горизонтального переноса генетического материала

- •3.6.5. Характеристика генотипа как сбалансированной по дозам системы взаимодействующих генов

- •3.6.5.2. Взаимодействия между генами в генотипе

- •3.6.6. Регуляция экспрессии генов на геномном уровне организации наследственного материала

- •3.6.6.1. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов

- •3.6.6.3. Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •3.6.6.4. Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •3.6.7. Биологическое значение геномного уровня организации наследственного материала

- •ГЛАВА 4

- •4.2. КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

- •4.2.1. Соматические мутации

- •4.2.2. Генеративные мутации

- •РАЗДЕЛ III

- •ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО

- •ГЛАВА 5

- •РАЗМНОЖЕНИЕ

- •5.1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

- •5.2. ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

- •5.2.1. Чередование поколений

- •5.3. ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

- •5.3.1. Гаметогенез

- •5.3.2. Мейоз

- •5.4. ЧЕРЕДОВАНИЕ ГАПЛОИДНОЙ

- •5.5. ПУТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРГАНИЗМАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- •В ФОРМИРОВАНИИ ФЕНОТИПА

- •6.1.1. Модификационная изменчивость

- •6.1.2. Роль наследственных и средовых факторов

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •6.1.2.2. Доказательства роли факторов среды

- •6.2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ. МУЛЬТИГЕННЫЕ СЕМЕЙСТВА

- •6.3.1.2. Одновременное наследование нескольких признаков. Независимое и сцепленное наследование

- •6.3.2. Закономерности наследования внеядерных генов. Цитоплазматическое наследование

- •6.4. РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И СРЕДЫ

- •6.4.1. Наследственные болезни человека

- •6.4.1.1. Хромосомные болезни

- •6.4.1.4. Болезни с нетрадиционным типом наследования

- •6.4.3. Методы изучения генетики человека

- •6.4.3.1. Генеалогический метод

- •6.4.3.2. Близнецовый метод

- •6.4.3.4. Методы дерматоглифики и пальмоскопии

- •6.4.3.5. Методы генетики соматических клеток

- •6.4.3.6. Цитогенетичвский метод

- •6.4.3.7. Биохимический метод

- •6.4.3.8. Методы изучения ДНК в генетических исследованиях

- •6.4.4. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний

- •6.4.5. Медико-генетическое консультирование

- •ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА

- •7.1. ЭТАПЫ. ПЕРИОДЫ И СТАДИИ ОНТОГЕНЕЗА

- •7.2. ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОДОВ ОНТОГЕНЕЗА, ИМЕЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- •7.3. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЦ ХОРДОВЫХ

- •7.4. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ПАРТЕНОГЕНЕЗ

- •7.5. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

- •7.5.1. Дробление

- •7.5.2. Гаструляция

- •7.5.3. Образование органов и тканей

- •7.5.4. Провизорные органы зародышей позвоночных

- •7.6. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЕЛОВЕКА

- •7.6.1. Периодизация и раннее эмбриональное развитие

- •7.6.2. Примеры органогенезов человека, отражающих эволюцию вида

- •8.1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

- •8.2. МЕХАНИЗМЫ ОНТОГЕНЕЗА

- •8.2.1. Деление клеток

- •8.2.2. Миграция клеток

- •8.2.3. Сортировка клеток

- •8.2.4. Гибель клеток

- •8.2.5. Дифференцировка клеток

- •8.2.6. Эмбриональная индукция

- •8.2.7. Генетический контроль развития

- •8.3. ЦЕЛОСТНОСТЬ ОНТОГЕНЕЗА

- •8.3.1. Детерминация

- •8.3.2. Эмбриональная регуляция

- •8.3.3. Морфогенез

- •8.3.4. Рост

- •8.3.5. Интегрированность онтогенеза

- •8.4. РЕГЕНЕРАЦИЯ

- •8.5.1. Изменение органов и систем органов в процессе старения

- •8.6.1. Генетика старения

- •8.6.2. Влияние на процесс старения условий жизни

- •8.6.3. Влияние на процесс старения образа жизни

- •8.6.4. Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации

- •8.8. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

- •8.8.2. Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях

- •9.1. КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

- •9.3. ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОНТОГЕНЕЗА В ФОРМИРОВАНИИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

могут быть получены в количествах, необходимых для анализа. Они успешно клонируются, давая генетически идентичное потомство. Разные клетки могут, сливаясь, образовывать гибридные клоны. Они легко подвергаются селекции на специальных питательных средах и долго сохраняются при глубоком замораживании. Все это позволяет использовать культуры соматических клеток, полученные из материала биопсий (периферическая кровь, кожа, опухолевая ткань, ткань эмбрионов, клетки из околоплодной жидкости), для генетических исследований человека, в которых используют следующие приемы: 1) простое культивирование, 2) клонирование, 3) селекцию, 4) гибридизацию.

Культивирование позволяет получить достаточное количество клеточного материала для цитогенетических, биохимических, иммунологических и других исследований.

Планирование—получение потомков одной клетки; дает возможность проводить в генетически идентичных клетках биохимический анализ наследственно обусловленных процессов.

Селекция соматических клеток с помощью искусственных сред используется для отбора мутантных клеток с определенными свойствами и других клеток с интересующими исследователя характеристиками.

Гибридизация соматических клеток основана на слиянии совместно культивируемых клеток разных типов, образующих гибридные клетки со свойствами обоих родительских видов. Для гибридизации могут использоваться клетки от разных людей, а также от человека и других животных (мыши, крысы, морской свинки, обезьяны, джунгарского хомячка, курицы).

Гибридные клетки, содержащие два полных генома, при делении обычно «теряют» хромосомы предпочтительно одного из видов. Например, в гибридных клетках «человек — мышь» постепенно утрачиваются все хромосомы человека, а в клетках «человек — крыса» — все, кроме одной, хромосомы крысы, с сохранением всех хромосом человека. Таким образом можно получать клетки с желаемым набором хромосом, что дает возможность изучать сцепление генов и их локализацию в определенных хромосомах.

Постепенная потеря хромосом человека из гибридных клеток параллельно с изучением ферментов дает возможность судить о локализации гена, контролирующего синтез данного фермента, в определенной хромосоме.

Благодаря методам генетики соматических клеток можно изучать механизмы первичного действия и взаимодействия генов, регуляцию генной активности. Они позволяют судить о генетической гетерогенности наследственных болезней, изучать их патогенез на биохимическом и клеточном уровнях. Развитие этих методов определило возможность точной диагностики наследственных болезней в пренатальном периоде.

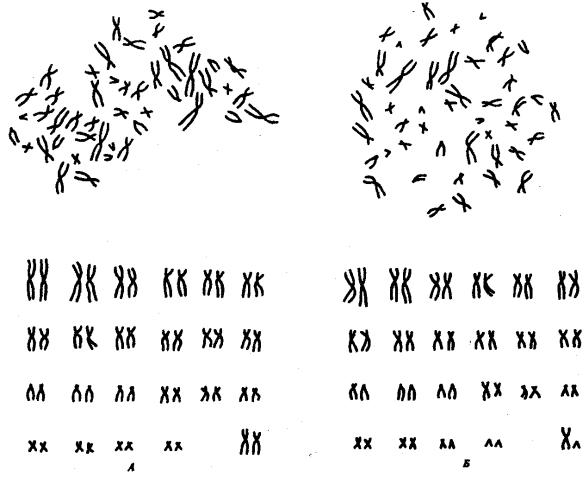

6.4.3.6. Цитогенетичвский метод

Цитогенетический метод основан на микроскопическом изучении хромосом в

291

клетках человека. Его стали широко применять в исследованиях генетики человека с 1956 г., когда шведские ученые Дж. Тийо и А. Леван, предложив новую методику изучения хромосом, установили, что в кариотипе человека 46, а не 48 хромосом, как считали ранее.

Современный этап в применении цитогенетического метода связан с разработанным в 1969 г. Т. Касперсоном методом дифференциального окрашивания хромосом, который расширил -возможности цитогенетического анализа, позволив точно идентифицировать хромосомы по характеру распределения в них окрашиваемых сегментов (см. разд. 3.5.2.3).

Применение цитогенетического метода позволяет не только изучать нормальную морфологию хромосом и кариотипа в целом, определять генетический пол организма, но, главное, диагностировать различные хромосомные болезни, связанные с изменением числа хромосом или с нарушением их структуры. Кроме того, этот метод позволяет изучать процессы мутагенеза на уровне хромосом и кариотипа. Применение его в медико-генетическом консультировании для целей пренатальной диагностики хромосомных болезней дает возможность путем своевременного прерывания беременности предупредить появление потомства с грубыми нарушениями развития.

Материалом для цитогенетических исследований служат клетки человека, получаемые из разных тканей,—лимфоциты периферической крови, клетки костного мозга, фибробласты, клетки опухолей и эмбриональных тканей и др. Непременным требованием для изучения хромосом является наличие делящихся клеток. Непосредственное получение таких клеток из организма затруднено, поэтому чаще используют легкодоступный материал, каковым являются лимфоциты периферической крови.

В норме эти клетки не делятся, однако специальная обработка их культуры фитогемагглютинином возвращает их в митотический цикл. Накопление делящихся клеток в стадии метафазы, когда хромосомы максимально спирализованы и хорошо видны в микроскоп, достигается обработкой культуры колхицином или колцемидом, разрушающим веретено деления и препятствующим расхождению хроматид.

Микроскопирование мазков, приготовленных из культуры таких клеток, позволяет визуально наблюдать хромосомы. Фотографирование метафазных пластинок и последующая обработка фотографий с составлением кариограмм, в которых хромосомы выстроены парами и распределены по группам, позволяют установить общее число хромосом и обнаружить изменения их количества и структуры в отдельных парах (рис. 6.33). Кариотипы человека при некоторых хромосомных болезнях представлены на рис. 4.3—4.12.

292

Рис. 6.33. Нормальные кариотипы человка. А —женщины; Б —мужчины Вверху представлены хромосомные комплексы, внизу — кариограммы

В качестве экспресс-метода, выявляющего изменение числа половых хромосом, используют метод определения полового хроматина в неделящихся клетках слизистой оболочки щеки. Половой хроматин, или тельце Барра, образуется в клетках женского организма одной из двух Х-хромосом. Оно выглядит как интенсивно окрашенная глыбка, расположенная у ядерной оболочки (см. рис. 3.77). При увеличении количества Х-хромосом в кариотипе организма в его клетках образуются тельца Барра в количестве на единицу меньше числа Х-хромосом. При уменьшении числа Х-хромосом (моносомия X) тельце Барра отсутствует.

Вмужском кариотипе Y-хромосома может быть обнаружена по более интенсивной по сравнению с другими хромосомами люминесценции при обработке их акрихинипритом и изучении в ультрафиолетовом свете.

6.4.3.7.Биохимический метод

Вотличие от цитогенетического метода, который позволяет изучать структуру хромосом и кариотипа в норме и диагностировать наследственные болезни,

293

связанные с изменением их числа и нарушением организации, наследственные заболевания, обусловленные генными мутациями, а также полиморфизм по нормальным первичным продуктам генов изучают с помощью биохимических методов.

Впервые эти методы стали применять для диагностики генных болезней еще в начале XX в. В последние 30 лет их широко используют в поиске новых форм мутантных аллелей. С их помощью описано более 1000 врожденных болезней обмена веществ. Для многих из них выявлен дефект первичного генного продукта. Наиболее распространенными среди таких заболеваний являются болезни, связанные с дефектностью ферментов, структурных, транспортных или иных белков.

Дефекты структурных и циркулирующих белков выявляются при изучении их строения. Так, в 60-х гг. XX в. был завершен анализ (3-глобино-вой цепи гемоглобина, состоящей из 146 аминокислотных остатков. Установлено большое разнообразие гемоглобинов у человека, связанное с изменением структуры его пептидных цепей, что нередко является причиной развития заболеваний (см. § 4.1).

Дефекты ферментов устанавливают путем определения содержания в крови и моче продуктов метаболизма, являющихся результатом функционирования данного белка. Дефицит конечного продукта, сопровождающийся накоплением промежуточных и побочных продуктов нарушенного метаболизма, свидетельствует о дефекте фермента или его дефиците в организме (см. § 4.1).

Биохимическую диагностику наследственных нарушений обмена проводят в два этапа. На первом этапе отбирают предположительные случаи заболеваний, на втором —более точными и сложными методами уточняют диагноз заболевания. Применение биохимических исследований для диагностики заболеваний в пренатальном периоде или непосредственно после рождения позволяет своевременно выявить патологию и начать специфические медицинские мероприятия, как, например, в случае фенилкетонурии.

Для определения содержания в крови, моче или амниотической жидкости промежуточных, побочных и конечных продуктов обмена кроме качественных реакций со специфическими реактивами на определенные вещества используют хроматографические методы исследования аминокислот и других соединений.

6.4.3.8. Методы изучения ДНК в генетических исследованиях

Как было показано выше, нарушения первичных продуктов генов выявляются с помощью биохимических методов. Локализация соответствующих повреждений в самом наследственном материале может быть выявлена методами молекулярной генетики.

Разработка метода обратной транскрипции ДНК на молекулах мРНК определенных белков с последующим размножением этих ДНК привела к появлению ДНК-зондов для различных мутаций нуклеотидных последовательностей человека. Использование таких ДНК-зондов для гибридизации с ДНК клеток

294

пациента дает возможность выявлять у него соответствующие изменения в наследственном материале, т.е. диагностировать определенные виды генных мутаций (генодиагностика).

Важными достижениями молекулярной генетики последних десятилетий явились работы по секвенированию — определению нуклеотидной последовательности ДНК.

Это стало возможным благодаря открытию в 60-х гг. XX в. ферментов — рестриктаз, выделенных из бактериальных клеток, которые разрезают молекулу ДНК на фрагменты в строго определенных местах. В естественных условиях рестрикгазы защищают клетку от проникновения в ее генетический аппарат и размножения в нем чужеродной ДНК. Применение этих ферментов в эксперименте дает возможность получать короткие фрагменты ДНК, в которых относительно легко можно определить последовательность нуклеотидов.

В настоящее время полностью установлена последовательность нуклеотидов многих генов человеческого генома, в том числе генов α- и (β-глобиновых цепей гемоглобина, некоторых полипептидных гормонов (инсулина, гормона роста, хорионического соматотропина, пролактина). Интенсивно изучаются нуклеотидные последовательности генов актинов, тубулинов, интерферонов. Этими исследованиями выявлена высокая степень генетического полиморфизма у человека, который часто не проявляется фенотипически.

Методы молекулярной генетики и генной инженерии позволяют не только диагностировать целый ряд генных мутаций и устанавливать нуклеотидную последовательность отдельных генов человека, но и размножать (клонировать) их и получать в большом количестве белки — продукты соответствующих генов.

Клонирование отдельных фрагментов ДНК осуществляется путем включения их в бактериальные плазмиды, которые, автономно размножаясь в клетке, обеспечивают получение в большом количестве копий соответствующих фрагментов ДНК человека. Последующая экспрессия рекомбинантных ДНК в бактериях позволяет получить белковый продукт соответствующего клонированного человеческого гена.

Таким образом, с помощью методов генной инженерии стало возможно получать на основе человеческих генов некоторые первичные генные продукты (инсулин). Это определяет перспективы терапии наследственных болезней, обусловленных связанным с генными мутациями дефицитом нормальных продуктов генов.

Дальнейшее совершенствование методов молекулярной генетики обеспечит возможность полного определения нуклеотидных последовательностей не только структурных, но и регуляторных локусов генома человека, а разработка методов включения в человеческий геном нормальных нуклеотидных последовательностей в перспективе может стать основой генотерапии.

295