- •Биология

- •В двух книгах

- •В.Н. Ярыгин, в.И. Васильева, и.Н. Волков, в.В. Синелыцикова

- •Раздел I 12

- •Глава 1 13

- •3Раздел II 41

- •Глава 2 41

- •Глава 3 65

- •Глава 4 191

- •Раздел III 211

- •Глава 5 211

- •Глава 6 231

- •Глава 7 298

- •Глава 8 355

- •Глава 9 446

- •Предисловие

- •Введение

- •Раздел I

- •1.2. Стратегия жизни. Приспособление, прогресс, энергетическое и информационное обеспечение

- •1.3. Свойства жизни

- •1.4. Происхождение жизни

- •1.5. Происхождение эукариотической клетки

- •1.6. Возникновение многоклеточности

- •1.7. Иерархическая система. Уровни организации жизни

- •1.8. Проявление главных свойств жизни на разных уровнях ее организации

- •1.9. Особенности проявления биологических закономерностей у людей. Биосоциальная природа человека

- •3Раздел II

- •Клеточный и молекулярно-генетический уровни организации жизни — основа жизнедеятельности организмов

- •Глава 2

- •Клетка —элементарная единица живого

- •2.1. Клеточная теория

- •2.2. Типы клеточной организации

- •2.3. Структурно-функциональная организация эукариотической клетки

- •2.3.1. Принцип компартментации. Биологическая мембрана

- •2.3.2.Строение типичной клетки многоклеточного организма

- •2.3.3.Поток информации

- •2.3.4.Внутриклеточный поток энергии

- •2.3.5.Внутриклеточный поток веществ

- •2.3.6.Другие внутриклеточные механизмы общего значения

- •2.3.7.Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы

- •2.4. Закономерности существования клетки во времени

- •2.4.1.Жизненный цикл клетки

- •2.4.2.Изменения клетки в митотическом цикле

- •Глава 3 структурно-функциональная организация генетического материала

- •3.1. Наследственность и изменчивость — фундаментальные свойства живого

- •3.2. История формирования представлений об организации материального субстрата наследственности и изменчивости

- •3.3. Общие свойства генетического материала и уровни организации генетического аппарата

- •3.4. Генный уровень организации генетического аппарата

- •3.4.1.Химическая организация гена

- •3.4.1.1. Структура днк. Модель Дж. Уотсона и ф. Крика

- •3.4.1.2. Способ записи генетической информации в молекуле днк. Биологический код и его свойства

- •3.4.2Свойства днк как вещества наследственности и изменчивости

- •3.4.2.1. Самовоспроизведение наследственного материала. Репликация днк

- •3.4.2.2. Механизмы сохранения нуклеогидной последовательности днк. Химическая стабильность. Репликация. Репарация

- •3.4.2.3. Изменения нуклеотидных последовательностей днк. Генные мутации

- •3.4.2.4. Элементарные единицы изменчивости генетического материала. Мутон. Рекон.

- •3.4.2.5. Функциональная классификация генных мутаций

- •3.4.2.6. Механизмы, снижающие неблагоприятный эффект генных мутаций

- •3.4.3.Использование генетической информации в процессах жизнедеятельности

- •3.4.3.1. Роль рнк в реализации наследственной информации

- •3.4.3.2. Особенности организации и экспрессии генетической информации у про- и эукариот

- •3.4.4.Функциональная характеристика гена

- •3.4.5.Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала

- •3.5. Хромосомный уровень организации генетического материала

- •3.5.1.Некоторые положения хромосомной теории наследственности

- •3.5.2.Физико-химическая организация хромосом эукариотической клетки

- •3.5.2.1. Химический состав хромосом

- •3.5.2.2. Структурная организация хроматина

- •3.5.2.3. Морфология хромосом

- •3.5.2.4. Особенности пространственной организации генетического материала в прокариотической клетке

- •3.5.3.Проявление основных свойств материала наследственности и изменчивости на хромосомном уровне его организации

- •3.5.3.1. Самовоспроизведение хромосом в митотическом цикле клеток

- •3.5.3.2. Распределение материала материнских хромосом между дочерними клетками в митозе

- •3.5.3.3. Изменения структурной организации хромосом. Хромосомные мутации

- •3.5.4.Значение хромосомной организации в функционировании и наследовании генетического аппарата

- •3.5.5.Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала

- •3.6. Геномный уровень организации наследственного материала

- •3.6.1.Геном. Генотип. Кариотип

- •3.6.2.Проявление свойств наследственного материала на геномном уровне его организации

- •3.6.2.1. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений клеток

- •3.6.2.2. Механизмы поддержания постоянства кариотипа в ряду поколений организмов

- •3.6.2.3. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость

- •3.6.2.4. Изменения геномной организации наследственного материала. Геномные мутации

- •3.6.3.Особенности организации наследственного материала

- •3.6.4.Эволюция генома

- •3.6.4.1. Геном предполагаемого общего предка про- и эукариот

- •3.6.4.2. Эволюция прокариотического генома

- •3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома

- •3.6.4.4. Подвижные генетические элементы

- •3.6.4.5. Роль горизонтального переноса генетического материала в эволюции генома

- •3.6.5.Характеристика генотипа как сбалансированной по дозам системы взаимодействующих генов

- •3.6.5.1. Значение сохранения дозового баланса генов в генотипе для формирования нормального фенотипа

- •3.6.5.2. Взаимодействия между генами в генотипе

- •3.6.6.Регуляция экспрессии генов на геномном уровне организации наследственного материала

- •3.6.6.1. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов

- •3.6.6.2. Роль негенетических факторов в регуляции генной активности

- •3.6.6.3. Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •3.6.6.4. Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •3.6.7.Биологическое значение геномного уровня организации наследственного материала

- •Глава 4

- •Клеточные

- •И молекулярно-генетические механизмы обеспечения свойств наследственности

- •И изменчивости у человека

- •4.1. Молекулярно-генетические механизмы наследственности и изменчивости у человека

- •4.2. Клеточные механизмы обеспечения наследственности и изменчивости у человека

- •4.2.1.Соматические мутации

- •4.2.2.Генеративные мутации

- •Раздел III онтогенетический уровень организации живого

- •Глава 5 размножение

- •5.1. Способы и формы размножения

- •5.2. Половое размножение

- •5.2.1.Чередование поколений с бесполым и половым размножением

- •5.3. Половые клетки

- •5.3.1.Гаметогенез

- •5.3.2.Мейоз

- •5.4. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз жизненного цикла

- •5.5. Пути приобретения организмами биологической информации

- •Глава 6

- •6.1.1.Модификационная изменчивость

- •6.1.2.Роль наследственных и средовых факторов в определении половой принадлежности организма

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •6.1.2.2. Доказательства роли факторов среды в развитии признаков пола

- •6.2. Реализация наследственной информации в индивидуальном развитии. Мультигенные семейства

- •6.3. Типы и варианты наследования признаков

- •6.3.1.Закономерности наследования признаков, контролируемых ядерными генами

- •6.3.1.1. Моногенное наследование признаков. Аутосомное и сцепленное с полом наследование

- •При моногенном наследовании

- •6.3.1.2. Одновременное наследование нескольких признаков. Независимое и сцепленное наследование

- •6.3.1.3. Наследование признаков, обусловленных взаимодействием неаллельных генов

- •6.3.2.Закономерности наследования внеядерных генов. Цитоплазматическое наследование

- •6.4. Роль наследственности и среды

- •В формировании нормального

- •И патологически измененного

- •Фенотипа человека

- •6.4.1.Наследственные болезни человека

- •6.4.1.1. Хромосомные болезни

- •6.4.1.2. Генные(или менделевские)болезни

- •6.4.1.3. Мультифакториальные заболевания, или болезни с наследственным предрасположением

- •6.4.1.4. Болезни с нетрадиционным типом наследования

- •Связанные с экспансией тринуклеотидных повторов

- •6.4.2.Особенности человека как объекта генетических исследований

- •6.4.3.Методы изучения генетики человека

- •6.4.3.1. Генеалогический метод

- •6.4.3.2. Близнецовый метод

- •6.4.3.3. Популяционно-статистический метод

- •6.4.3.4. Методы дерматоглифики и пальмоскопии

- •6.4.3.5. Методы генетики соматических клеток

- •6.4.3.6. Цитогенетичвский метод

- •6.4.3.7. Биохимический метод

- •6.4.3.8. Методы изучения днк в генетических исследованиях

- •6.4.4.Пренатальная диагностика наследственных заболеваний

- •6.4.5.Медико-генетическое консультирование

- •Глава 7 периодизация онтогенеза

- •7.1. Этапы. Периоды и стадии онтогенеза

- •7.2. Видоизменения периодов онтогенеза, имеющие экологическое и эволюционное значение

- •7.3. Морфофизиологические и эволюционные особенности яиц хордовых

- •7.4. Оплодотворение и партеногенез

- •7.5. Эмбриональное развитие

- •7.5.1.Дробление

- •7.5.2.Гаструляция

- •7.5.3.Образование органов и тканей

- •7.5.4.Провизорные органы зародышей позвоночных

- •7.6. Эмбриональное развитие млекопитающих и человека

- •7.6.1.Периодизация и раннее эмбриональное развитие

- •7.6.2.Примеры органогенезов человека, отражающих эволюцию вида

- •Глава 8 закономерности индивидуального развития организмов

- •8.1. Основные концепции

- •В биологии индивидуального развития

- •8.2. Механизмы онтогенеза

- •8.2.1.Деление клеток

- •8.2.2.Миграция клеток

- •8.2.3.Сортировка клеток

- •8.2.4.Гибель клеток

- •8.2.5.Дифференцировка клеток

- •8.2.6.Эмбриональная индукция

- •8.2.7.Генетический контроль развития

- •8.3. Целостность онтогенеза

- •8.3.1.Детерминация

- •8.3.2.Эмбриональная регуляция

- •8.3.3.Морфогенез

- •8.3.4.Рост

- •8.3.5.Интегрированность онтогенеза

- •8.4. Регенерация

- •8.5. Старость и старение. Смерть как биологическое явление

- •8.5.1.Изменение органов и систем органов в процессе старения

- •8.5.2.Проявление старения на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях

- •8.6. Зависимость проявления старения от генотипа, условий и образа жизни

- •8.6.1.Генетика старения

- •У различных видов млекопитающих животных

- •8.6.2.Влияние на процесс старения условий жизни

- •8.6.3.Влияние на процесс старения образа жизни

- •8.6.4.Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации

- •8.7. Гипотезы, объясняющие механизмы старения

- •8.8. Введение в биологию продолжительности жизни людей

- •8.8.1.Статистический метод изучения закономерностей продолжительности жизни

- •8.8.2.Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях

- •Глава 9 роль нарушений механизмов онтогенеза в патологии человека

- •9.1. Критические периоды

- •В онтогенезе человека

- •9.2. Классификация врожденных пороков развития

- •9.3. Значение нарушения механизмов онтогенеза в формировании пороков развития

- •Рекомендуемая литература

- •Биология

8.5.1.Изменение органов и систем органов в процессе старения

Рассмотрим кратко изменения органов и функциональных систем животных и человека, которые становятся заметными и нарастают по завершении активного репродуктивного периода онтогенеза.

Как правило, после 40—50 лет у человека возникают стойкие внешние проявления старения, в частности кожных покровов. Появляются морщины, образующиеся из-за потери подкожной жировой ткани, пигментные пятна, бородавки. Кожа становится сухой и шершавой в связи с уменьшением количества потовых желез, теряется ее эластичность, она становится дряблой.

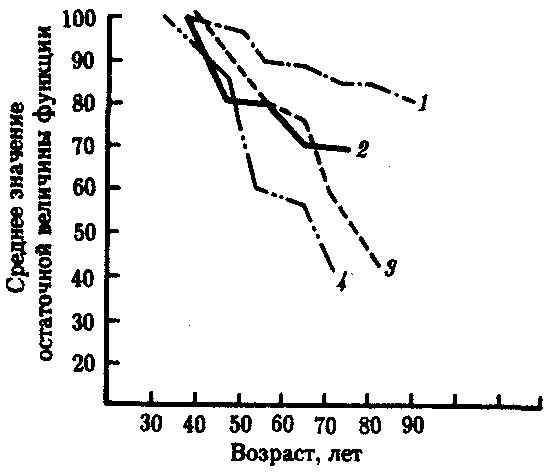

Общее направление этих изменений для сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также основного обмена, отражающего состояние энергетических процессов в организме, иллюстрирует рис. 8.29.

Рис. 8.29. Возрастные изменения некоторых жизненно важных функций человека: 1 — основной обмен, 2 — сердечный индекс, 3—скорость кровотока, 4—емкость легких

Признаки старения сердечно-сосудистой системы становятся заметными обычно в возрасте после 40 лет. Закономерные изменения наблюдаются в стенках сосудов: в них откладываются липиды, прежде всего холестерин, что наряду с другими структурными превращениями снижает эластичность и искажает ответы на различные стимулы, регулирующие кровообращение. Типичным является разрастание в стенках сосудов и сердца соединительной ткани, замещающей рабочую мышечную ткань. В результате снижается эффективность работы сердца. В итоге нарушается кровоснабжение тканей и органов. Так, кровоток по сосудам головного мозга 75-летнего человека по сравнению с 30-летним уменьшен на

В основе функциональных расстройств дыхательной системы лежит разрушение межальвеолярных перегородок, что сокращает дыхательную поверхность, разрастание в легких соединительной ткани, снижает эффективность аэрогематического обмена кислорода. В итоге с возрастом падает жизненная емкость легких, которая к 75 годам достигает всего 56% от уровня в возрасте 30 лет.

Легко заметным изменением в системе пищеварения является потеря зубов. Падает эффективность функционирования пищеварительных желез, нарушения двигательной (моторной) функции кишечника нередко приводят к привычным запорам.

В процессе старения страдает функция мочевыделительной системы, снижается интенсивность фильтрации в почечных клубочках (на 31% в 75-летнем возрасте по сравнению с 30-летним), так же как и обратное всасывание веществ из фильтрата в почечных канальцах. Ухудшение функции мочевыделения объясняется гибелью с возрастом значительного количества нефронов (до 44% от уровня 30-летнего возраста), представляющих собой структурно-функциональные единицы почек.

Специального внимания заслуживают изменения в процессе старения со стороны мышечной системы и скелета. Снижается сила сокращений поперечно-полосатой мускулатуры, быстрее развивается утомление, наблюдается атрофия мышц. Характерная для стареющих людей перестройка костей заключается в разрежении их вещества (старческий остеопороз), что приводит к снижению прочности.

В процессе старения организма существенные изменения происходят в репродуктивной системе. При этом они затрагивают обе основные функции главных органов названной системы — половых желез: выработку гамет и образование половых гормонов. У женщин овогенез прекращается по достижении ими менопаузы. Образование функционально полноценных сперматозоидов в мужском организме возможно, по-видимому, даже в преклонном возрасте.

Изменение гормонального профиля людей в связи с угасанием репродуктивной функции носит сложный характер. Распространенным является мнение о прогрессивном снижении с возрастом концентрации у мужчин тестостерона, а у женщин эстрадиола и прогестерона — главных мужского и женских половых гормонов. Напомним, что оба типа гормонов образуются организмами обоих полов, только в разном количестве. Указанные сдвиги сопровождаются повышением секреции эстрадиола и прогестерона у мужчин и тестостерона у женщин. Вместе с тем содержание фолликулостимулирующего гормона у 80—90-летних женщин выше в 14 раз, а лютеинизирующего гормона — в 5 раз, чем у 20—30-летних. Резко нарушено у старых людей соотношение названных гормонов гипофиза, что является важной причиной нарушения репродуктивной функции в целом. Картина усложняется также тем, что в процессе старения изменяется ответ ткани на половые гормоны в связи с сокращением количества клеточных рецепторов к ним.

Изменения в процессе старения функций эндокринной системы носят объективно сложный характер. В качестве примера рассмотрим изменения в стареющем организме функции щитовидной железы. Обнаружено, что к старости падает содержание в крови трииодтиронина и тироксина, в связи с изменением белков плазмы крови ухудшается перенос гормонов к тканям, в клетках уменьшается количество рецепторов, узнающих гормоны, а чувствительность рецепторов повышается. Вместе с тем в крови сохраняется достаточно высокая концентрация тиреотропного гормона гипофиза; чувствительность к нему клеток щитовидной железы возрастает. Из приведенной картины видно, что в отдельных звеньях цепи регуляции жизненно важных функций гормонами щитовидной железы возрастные изменения не одинаковы по масштабу, а иногда и разнонаправлены. В таком случае важен общий результат, степень выраженности которого подвержена индивидуальным колебаниям.

Наряду с эндокринной системой нервной системе принадлежит важнейшая роль в регуляции, координации и интеграции разнообразных проявлений жизнедеятельности. Изменения нервной системы в процессе старения включают нарастающую гибель нейронов, масштабы которой колеблются от отдела к отделу и составляют от 15—20 до 70—75%. С другой стороны, сохранившиеся клетки увеличивают свои размеры, образуют дополнительные разветвления окончаний отростков в тканях-мишенях, что имеет приспособительное, заместительное значение. Общий итог, однако, заключается в том, что после 40—50 лет в тканях образуется недостаток нервных влияний, что приводит к нарушению регуляций функций. Это справедливо, к примеру, в отношении иннервации сердца и сосудов, а также поперечно-полосатой скелетной мускулатуры симпатической нервной системой.

Функциональные нарушения в процессе старения в центральной нервной системе зависят как от уменьшения количества нервных клеток, так и от снижения синтеза медиаторов, ослабления связей между отдельньми мозговыми структурами, уменьшения скорости проведения нервных импульсов по волокнам и через синапсы. В стареющем организме с большим трудом вырабатываются условные рефлексы, приобретаются новые навыки. Изменения ряда функций носят более сложный характер. Так, интеллектуальные способности людей в возрасте 55—70 лет сохраняются такими же, какими они были в 20—30-летнем возрасте, а в возрасте 55—60 лет наблюдается второй пик творческой деятельности.

Одна из черт процесса старения заключается в снижении надежности механизмов регуляции, направленных на поддержание постоянства жизненно важных параметров внутренней среды организма — гомеостаза. Причину этого видят в функциональных изменениях стареющего гипоталамуса, с которым связывают действия своеобразных биологических часов старения всего организма. К гипоталамической области головного мозга человека относятся 32 пары ядер, участвующих в регуляции важнейших вегетативных функций. В целом процесс старения гипоталамических структур характеризуется неравномерностью и разнонаправленностью, что типично для других областей нервной системы.

В старости наблюдается снижение функций практически всех органов чувств. Уменьшается способность глаза к аккомодации, так как слабеют глазодвигательные мышцы и изменяется вещество хрусталика. Это ведет к старческой дальнозоркости. У старых людей хрусталик нередко теряет прозрачность — развивается катаракта. Падает острота зрения. Чувствительность органа слуха снижается, причем особенно к высокочастотным звуковым колебаниям. Старый человек хуже различает запах и вкус. К 75 годам люди сохраняют примерно 36% от количества вкусовых луковиц, которое имеется в возрасте 30 лет. У них нарушается чувство равновесия.

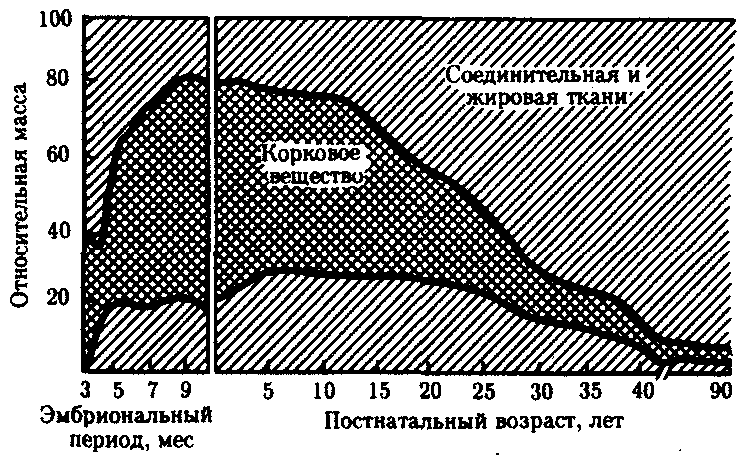

Рис. 8.30. Возрастные изменения вилочковой железы человека

С возрастом заметно изменяются функции иммунной системы. За гуморальный иммунитет ответственны В-лимфоциты, вырабатывающие антитела к носителям чужеродной биологической информации — антигенам. Т-лимфоциты ответственны за клеточный иммунитет, например за отторжение трансплантата, хотя могут участвовать в реакциях гуморального иммунитета. К старости наблюдается ослабление реакций как гуморального, так и клеточного иммунитета. Становление функции иммунной системы во многом связано с активностью тимуса, которая прекращается в связи с инволюцией железы по достижении половозрелого возраста (рис. 8.30). Нарушение естественного развития иммунной системы в эксперименте путем удаления вилочковой железы (например, у мышей) сокращает продолжительность жизни животных. Напротив, пересадка тимуса и костного мозга от молодой мыши к старой приводит к омоложению иммунной системы 19-месячной мыши до уровня 4-месячной. Некоторые такие животные жили на Уз дольше своего обычного срока.

В стареющем организме клетки иммунной системы ошибочно вырабатывают антитела против собственных клеток и белков. Таким образом, старение сопровождается нарастанием аутоиммунных реакций.

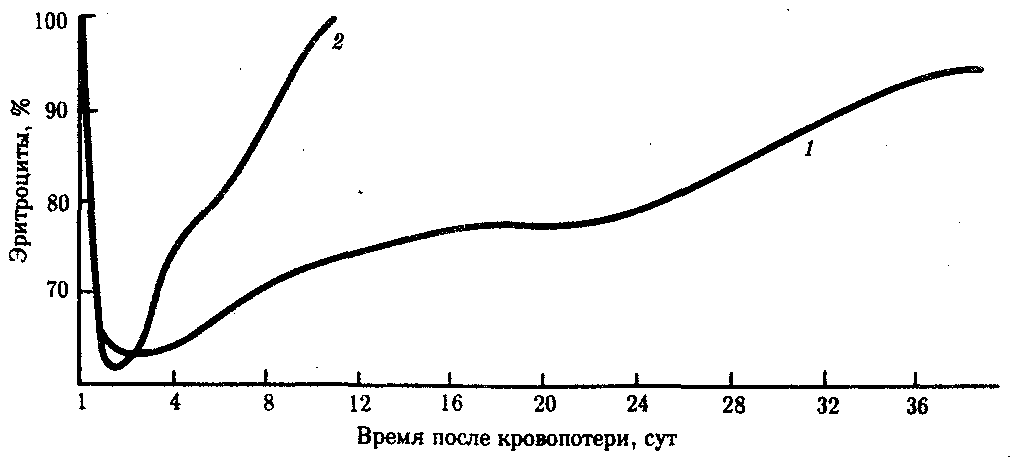

Изменения в процессе старения органов кроветворной системы заключаются в снижении продукции эритроцитов. С возрастом способность костного мозга к восстановлению массы эритроцитов падает почти в б раз. Восполнение утраченных вследствие потери 30—40% общего объема крови эритроцитов происходит у 2-месячных крыс по 4,8%, а у 25-месячных —по 0,8% в 1 сут (рис. 8.31).

Из изложенного в данном разделе следует, что процесс старения распространяется практически на все структуры и функции организма. При этом некоторые показатели (упругость кожи, поседение волос) изменяются с возрастом довольно монотонно. Другие (артериальное давление, жизненная емкость легких) изменения носят пороговый характер, начиная регистрироваться примерно в возрасте 35—45 лет.

Рис. 8.31. Восстановление количества эритроцитов у 2-месячных (1)

и 25-месячных (2) мышей после кровопотери