Лекции прикладная оптика / Lec4_2015

.pdf

Лекция 4

Понятие тонкой линзы:

•расстояние между главными плоскостями пренебрежимо мало;

•преломление всех лучей происходит на «одной «поверхности;

•луч не изменяет своего вертикального положения при прохождении линзы

•радиус кривизны много больше чем толщина линзы

Понятие тонкой линзы не равносильно параксиальному приближению и определениям.

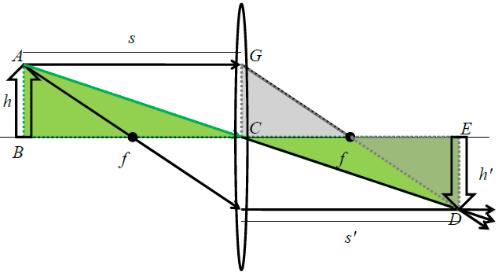

Рассмотрим прохождение «апертурного луча» через тонкую линзу.

Апертурный луч – это луч, идущий из осевой точки предмета и проходящий через край апертурной диафрагмы или самой линзы. АЛ определяет луч, который может пройти через систему под максимальным углом.

n n’

h

y u

Объект

l

Используя выражение для линейного увеличения М, и заменяя l, l’ используя определения of u, u’ получаем:

|

|

|

|

|

u’ |

|

Изображение |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l’ |

|

|

|

|

|

|

|

|

y’ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

nl |

|

|

n h |

|

|

|

|

nu |

|

|

||

M |

|

|

u |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

n |

h |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

n l |

|

|

u |

|

n u |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сравнивая полученные выражения через M, получаем:

y |

M |

nu |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

y |

|

|

nuy n u y |

|

||||

|

n u |

|

|

|

|

|

||

Это значение постоянно для любого сечения в |

|

|

|

оптической системе и называется оптическим |

H nuy |

инвариантом или инвариантом Лагранжа. |

|

|

|

Телесный угол: 2 1 cosθ |

|

|

|

|

2 |

||

|

|

|

|

A h2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

A |

h |

|

h |

|

|

|

u’ Изображение |

||

u |

|

|

|

|||

Объект |

u |

2 |

|

|

h’ |

|

|

|

|

|

|||

(светимость = R) |

|

|

u |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Мощность излучаемая на линзу:

|

В предположении отсутствия |

RA P R A |

потерь в системе. |

|

Увеличение: |

m |

h |

|

|

u |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Инвариант Лагранжа: |

||||||||

|

|

|

h |

u |

|

|

|

|

|

uh u h |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Следовательно: |

|

|

|

u |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||

m |

|

|

m |

|

|

|

|||||||||

h mh, |

u |

A |

A, |

m2 |

A A |

||||||||||

Следовательно:

R R

СВЕТИМОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАВНА СВЕТИМОСТИ ОБЪЕКТА.

|

|

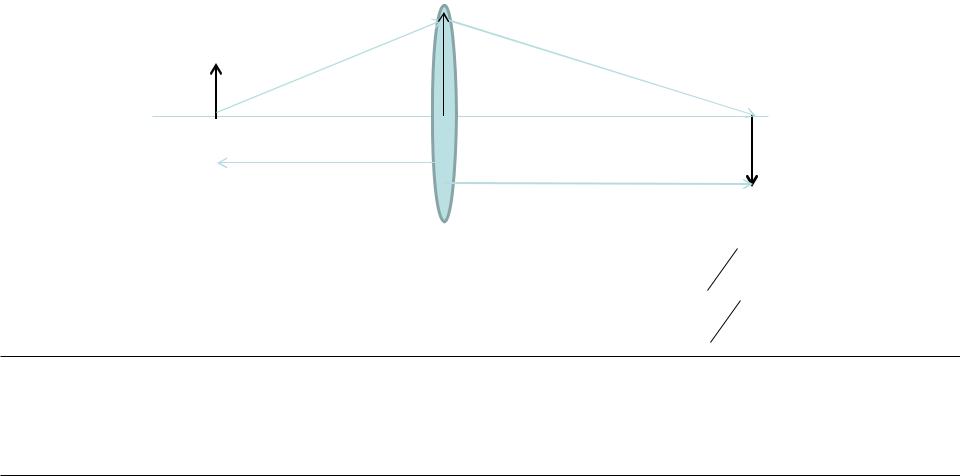

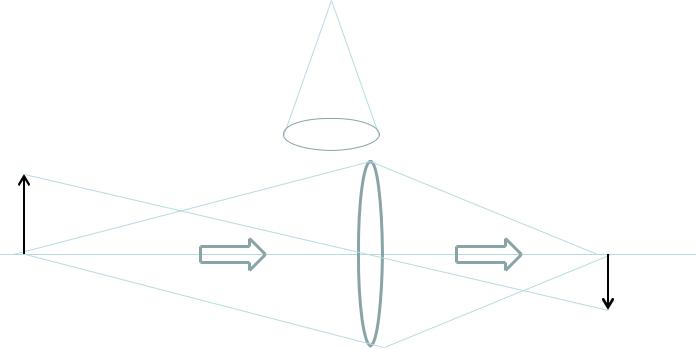

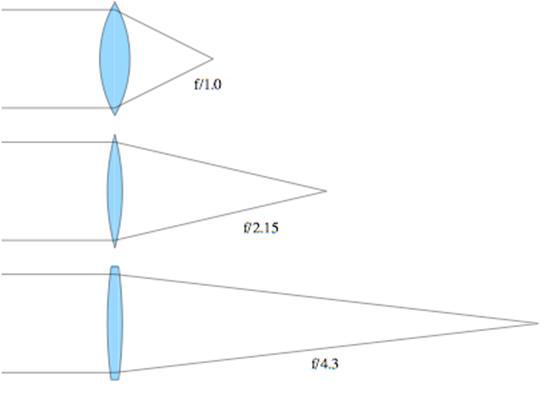

Относительное отверстие |

||

D |

θ |

или F-число в воздухе |

||

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f = D |

|

f = 4D |

D |

|

D |

|

|

|

|

|

f/1 линза: “быстрая (fast)” |

f/4 линза : “медленная (slow)” |

|

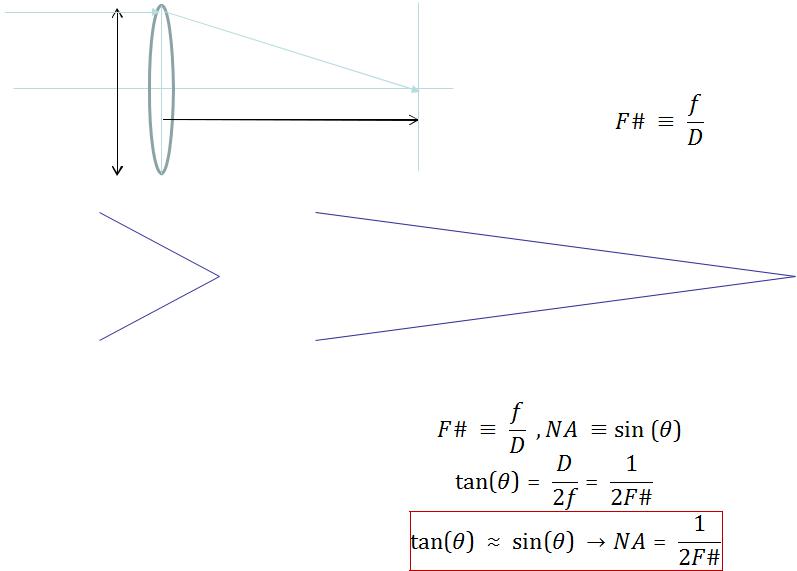

Соотношение между F# и NA:

Освещенность изображения, образованного оптической системой, прямо пропорциональна квадрату ее относительного отверстия

•Кривизна поверхности линз для стекла n = 1.5

–очевидно, что линзы с большим F-числом легче производить, потому что радиус кривизны меньше.

•F-число одна из основных характеристик линз и зеркал.

•Лиза с малым F-числом формирует «быстро» сходящийся пучок и

ееповерхность должна быть «идеальной».

•Медленно “slow” сходящийся луч проще формируется с хорошим качеством.

•Аберрации пропорциональны 1/(F#)2

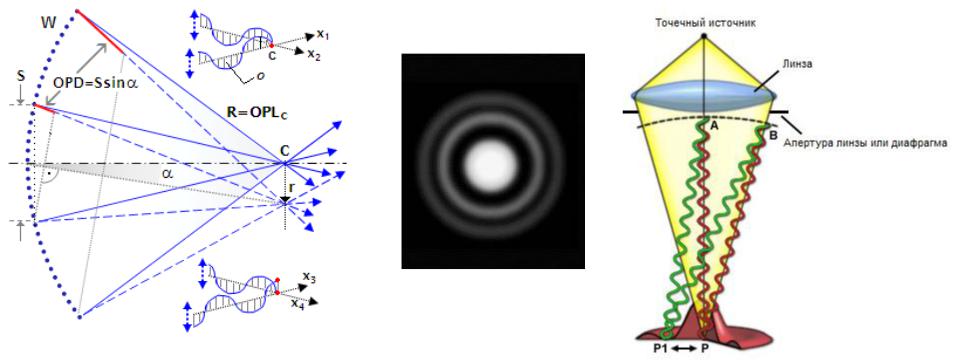

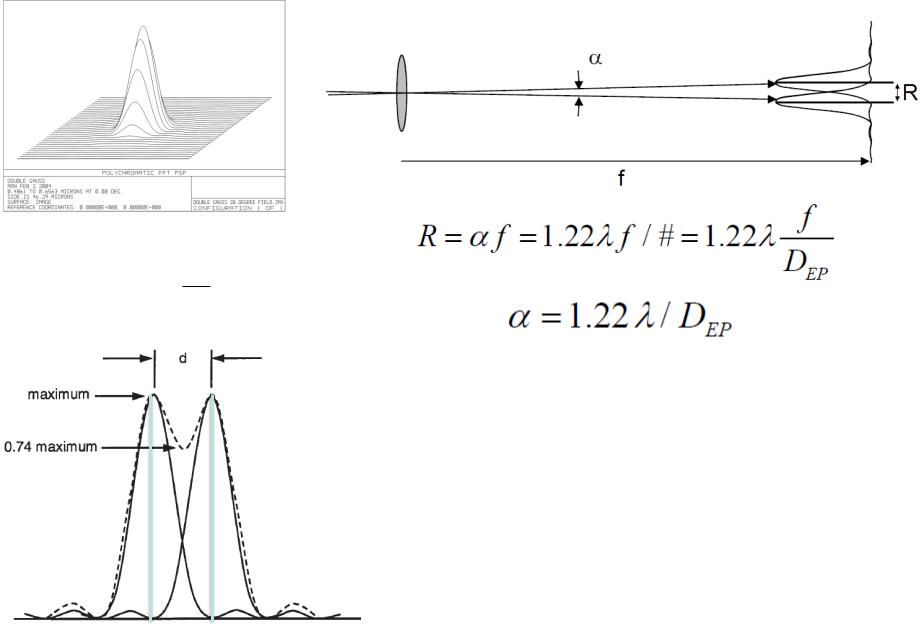

В реальной оптической системе ход лучей ограничивается диафрагмами, в качестве которых может выступать оправа оптического элемента. В общем случае, форма диафрагмы круглая, что приводит дифракции оптического излучения на круглом отверстии, которая формирует диск Эйри.

Одинаковые оптические пути соответствующие лучам приходящим в центр кривизны сферы, где расположен фокус, равны радиусу кривизны R волнового фронта, и лучи приходят в точку С со одинаковой фазой обеспечивая максимальную интенсивность. Лучи приходящие в другие точки на плоскости изображения имеют разные фазы, что уменьшает суммарную интенсивность. Это приводит к появлению четкого неискаженного центрального пятна с концентрическими кольцами уменьшающейся интенсивности.

ΔΦ = 2πOPD/λ = 2πSsinα/λ

В идеальной оптической системе точка изображается в виде точки, а в реальной оптической системе точка изображается в виде пятна рассеяния.

Основной характеристикой, описывающей передачу структуры предмета оптической системой является функция рассеяния точки.

Функция рассеяния точки (ФРТ, point spread function, PSF)  – это функция,

– это функция,

описывающая зависимость распределения освещенности от координат в плоскости изображения, если предмет – это светящаяся точка в центре изопланатической зоны.

|

|

|

|

2 |

|

2 |

||

|

2J1 |

|

|

|

a sin( ) |

|

||

|

||||||||

I I0 |

|

|

|

|

|

|||

|

2 |

|

||||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

a sin( ) |

||||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

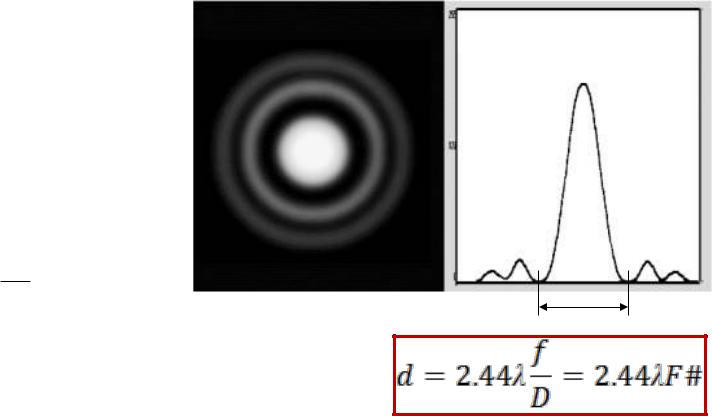

Первая темная полоса по расположена под углом к оси:

1.22 2a

d

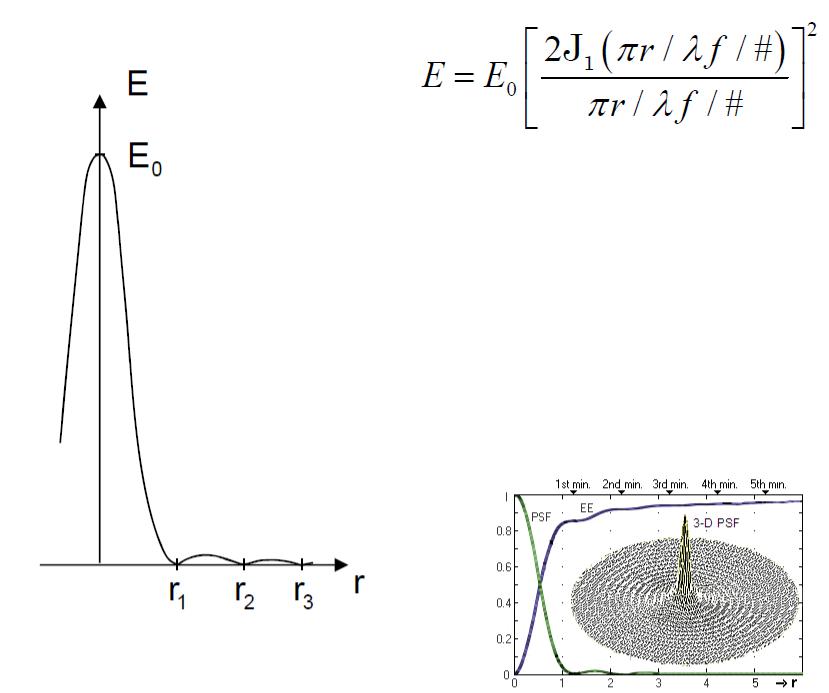

Следовательно, линза с фокусом f и диаметром D, формирует изображение точки в виде диска Эйри, с первым темным пятном имеющим радиус :

|

Радиус |

Пик |

% энергии в |

|

|

энергии |

кольце |

|

|

|

|

Центральный |

0 |

1.0 E0 |

83.9 |

максимум |

|

|

|

Первый минимум |

1.22λF# |

0 |

|

|

|

|

|

Первое кольцо |

1.64λF# |

0.017 E0 |

7.1 |

Второй минимум |

2.24λF# |

0 |

|

Второе кольцо |

2.66λF# |

0.0041 E0 |

2.8 |

Третий минимумум |

3.24λF# |

0 |

|

|

|

|

|

Третье кольцо |

3.70λF# |

0.0016 E0 |

1.5 |

Размер изображения точки в идеальной (без аберрационной ) оптической системе определяется дифракцией излучении на границе апертуры.

FWHM = 1.02 F#

FWHM 1.02 D

Если расстояние между максимумами двух дифракционных изображений одинаковых точек равно радиусу диска Эйри, и суммарная интенсивность в точке половине радиуса равна 0.74 от интенсивности пика , то

эти две точки различимы. Выполнение указанных

условий определяет критерий Релея для разрешения близлежащих точек.