ТДП / Матыс_Общая химия

.pdf

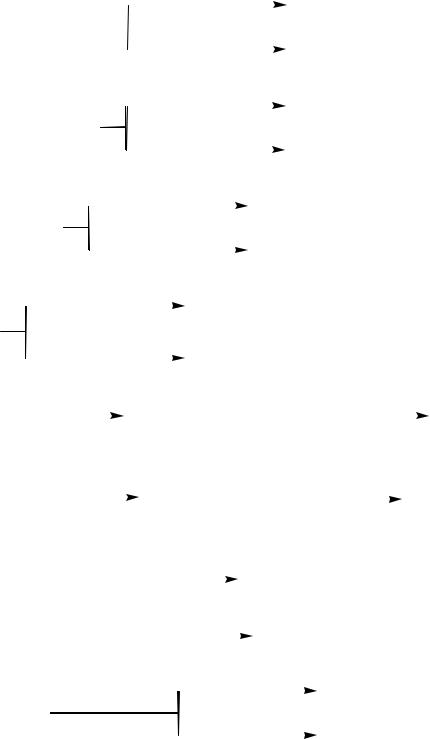

Схемы окислительно-восстановительных превращений некоторых ионов и молекул.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Восстановитель |

|

|

|

|

NO − |

(N+5) |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

NO |

− |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

Окислитель |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

(+3) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NO |

(N+2) |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Восстановитель |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SO42− |

|

(S+6) |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

SO32− |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Окислитель |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

(+4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Восстановитель |

|

|

|

O20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

H2Ο2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Окислитель |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

(−1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

H2O или OH− |

(O−2) |

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Восстановитель |

|

MnO |

− |

(Mn+7) |

или |

MnO 2− |

(Mn+6) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

MnΟ2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

Окислитель |

|

кислая среда |

|

|

|

щелочная среда |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

(+4) |

|

|

|

|

|

|

|

Mn2+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Окислитель |

|

||||||||||

|

|

|

|

Окислитель |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

− |

||||||||||||||||||||||

|

0 |

|

|

|

− |

|

|

|

|

|

|

+n |

||||||||||||||||||||||||

Hal2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2Hal |

|

|

|

|

|

|

Hal |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Hal |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

(Cl2 + 2e− = 2Cl−) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

2Hal− |

|

|

Восстановитель |

|

Hal20 |

S−2 |

|

|

Восстановитель |

|

|

S0 |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

(2Cl− − 2e− = Cl2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(иногда SO42−) |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Me |

|

|

|

|

Восстановитель |

|

|

Men+ (n = 1−3) |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Восстановитель |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Me+n |

|

|

|

Me+m |

(m > n) |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кислая среда |

|

|

|

Cr |

O 2− |

|

(Cr+6) |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

Cr3+ |

Восстановитель |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

7 |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

щелочная среда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CrO |

2− |

|

(Cr+6) |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

Составление уравнений ОВР

Существуют два основных метода составления ОВР.

Электронный баланс – метод нахождения коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций, в котором рассматривается обмен электронами между атомами, изменяющими свою степень окисления. Число

электронов, отданных восстановителем, равно числу электронов, полученных окислителем.

Рассмотрим метод электронного баланса на примере реакции

KMnO4 + HCl →

Уравнение составляется в несколько стадий. 1. Записывают схему реакции:

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

2. Указывают степени окисления над символами элементов:

+1 +7 −2 |

+1 −1 +2 −1 |

+1 −1 0 |

+1 −2 |

||||

K Mn O4 |

+ H |

Cl |

→ Mn Cl2 |

+ K Cl + |

Cl |

2 |

+ H2 O |

|

|

||||||

3. Выделяют элементы, изменяющие степени окисления, и определяют число электронов, приобретаемых окислителем и отдаваемых восстановителем:

Mn+7 + 5e– = Mn+2

2Cl–1 – 2e – = Cl20

4. Уравнивают число приобретаемых и отдаваемых электронов, устанавливая тем самым коэффициенты для соединений, в которых присутствуют элементы, изменяющие степень окисления:

Mn+7 + 5e– = Mn+2 |

|

НОК |

ДМ |

5 |

10 |

2 |

|

2Cl– 1 – 2e – = Cl20 |

2 |

5 |

|

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– |

|

|

|

2Mn+7 + 10Cl–1 = 2Mn+2 + 5Cl20 |

|||

где НОК – наименьшее общее |

кратное; |

ДМ – дополнительные |

|

множители.

5. Подбирают коэффициенты для всех остальных участников реакции: 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Электронно-ионный баланс (метод полуреакций) – метод нахождения коэффициентов, в котором рассматривается обмен электронами между реальными частицами в растворе с учетом характера среды.

Для уравнивания кислорода в ионно-молекулярных полуреакциях используют молекулы H2O, катионы H+ в кислой среде, гидроксид-ионы OH–

в щелочной среде.

Правило кислой среды: в ту часть полуреакции, где не хватает кислорода, на каждый недостающий кислород добавляется по одной молекуле H2O, а в противоположную часть – необходимое для уравнивания

водорода число катионов H+.

Правило щелочной среды: в ту часть полуреакции, где не хватает кислорода, на каждый недостающий кислород добавляется по два гидроксид-

иона OH– , а в противоположную часть – необходимое для уравнивания водорода число молекул H2O.

В нейтральной среде в зависимости от продуктов реакции используется или правило кислой среды, или правило щелочной среды.

Рассмотрим пример расстановки коэффициентов этим методом для реакции

KMnO4 + HCl →

1. Записывают схему реакции с указанием степеней окисления элементов и выделяют элементы, которые изменили свои степени окисления:

+1 +7 −2 |

+1 −1 +2 −1 |

+1 −1 0 |

+1 −2 |

||||

K Mn O4 |

+ H |

Cl |

→ Mn Cl2 |

+ K Cl + |

Cl |

2 |

+ H2 O |

|

|

||||||

2. Приводят эту схему в ионно-молекулярной форме, чтобы определить реальные частицы, существующие в растворе:

K+ + MnO−4 + H+ + Cl− → Mn2+ + 2Cl− + K+ + Cl− + Cl2 + H2O

3. Выделяют частицы, в состав которых входят элементы, изменяющие свои степени окисления:

MnO− |

→ Mn2+ |

|

4 |

|

|

Cl− |

→ Cl |

2 |

|

|

|

4. Чтобы получить полуреакции, следует соблюдать баланс по числу атомов каждого элемента. Поскольку в данном примере среда кислая, для уравнивания полуреакций пользуются правилом кислой среды. В первой полуреакции в правой части не хватает четыре атома кислорода, следовательно, в эту часть записывают четыре молекулы воды. Для баланса по водороду в левую часть добавляют восемь катионов водорода. Во второй полуреакции уравнивают только число атомов хлора:

MnO− + 8H+ |

→ Mn2+ + 4H |

2 |

O |

|

4 |

|

|

|

|

2Cl− |

→ Cl |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

5.Определяют суммарные заряды в левых и правых частях полуреакций

идобавлением или вычитанием электронов уравнивают полуреакции по зарядам:

MnO− +8H+ |

+ 5e− = Mn2+ + 4H O |

||

142443 |

|

1442443 |

|

|

+7 |

|

+2 |

2Cl− |

− 2e− = Cl |

2 |

|

{ |

|

|

|

−2 |

|

{ |

|

|

0 |

|

|

6. Устанавливают дополнительные множители для окислителя и восстановителя на основании того, что число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно числу электронов, принятых окислителем:

MnO− + 8H+ + 5e− = Mn2+ + 4H |

|

|

|

|

||

2 |

O |

5 |

|

2 |

||

4 |

|

|

|

10 |

|

|

2Cl− − 2e− = Cl |

|

|

|

2 |

5 |

|

2 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

7. Первую полуреакцию умножают на 2, вторую – на 5 и складывают правые и левые части полуреакций, в результате чего получают суммарное ионно-молекулярное уравнение реакции:

MnO− + 8H+ + 5e− = Mn2+ + 4H |

|

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

O |

5 |

|

|

2 |

|

|

|||

4 |

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

2Cl− − 2e− = Cl |

|

|

|

2 |

|

5 |

|

|

||

2 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2MnO− + 16H+ |

+ 10Cl− = 2Mn2+ |

+ 8H |

2 |

O + 5Cl |

2 |

|||||

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

8. Записывают окончательное уравнение в молекулярной форме: 2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 + 2KCl

Пример 1. Запишите уравнение реакции следующего процесса: H2SO4(конц.) + Mg →

Уравняйте ионно-электронным способом.

Решение. Поскольку магний относится к активным металлам, то концентрированная серная кислота будет восстанавливаться до H2S:

+1 +6 −2 |

0 |

|

+2 +6 −2 |

+1 −2 |

+1 −2 |

||

H2 S O4 (конц) |

+ Mg → Mg S O4 |

+ H2 S |

+ H2 O |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Схема реакции в ионно-молекулярной форме:

2H+ + SO24− + Mg → Mg2+ + SO2−4 + H2S + H2O

Записываем полуреакции в соответствии с правилом кислой среды и электронным балансом:

SO2− + 10H+ + 8e− = H S + 4H |

|

|

|

|

|

|||||

2 |

O |

8 |

|

1 |

|

|||||

142443 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14243 |

|

8 |

|

|

|||||

+8 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Mg − 2e− = Mg2+ |

|

|

|

|

|

2 |

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

SO2− + 10H+ |

+ 4Mg = H S + 4H |

2 |

O + 4Mg2+ |

|||||||

4 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

В молекулярной форме:

5H2SO4(конц) + 4Mg = 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Пример 2. Запишите уравнение реакции взаимодействия перманганата калия с нитритом натрия в присутствии гидроксида калия. Уравняйте ионноэлектронным способом, укажите окислитель и восстановитель.

Решение. Окислителем является KMnO4, поскольку имеет в своем составе атом Mn+7, находящийся в максимальной степени окисления. NaNO2 - восстановитель, так как у атома азота промежуточная степень окисления +3. KOH является средой. В щелочной среде ион MnO4– (Mn+7)

восстанавливается до MnO42– (Mn+6). Анион NO2– |

(N+3) будет окисляться до |

|||||||

NO3– (N+5). Схема реакции имеет вид: |

|

|

|

|

||||

+1 +7 −2 |

+1 +3 −2 |

+1 −2 +1 +1 +6 −2 |

+1 +5 −2 |

+1 −2 |

||||

K Mn O4 |

+ Na N O2 |

+ K O H → K2 Mn O4 + Na N O3 |

+ H2 O |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Схема реакции в ионно-молекулярной форме:

K+ + MnO−4 + Na+ + NO−2 + K+ + OH− → 2K+ + MnO24− + Na+ + NO3− + H2O

Записываем полуреакции, используя правило щелочной среды:

MnO− +1e− |

= MnO2− |

|

1 |

|

|

|

2 |

|

|

|||

|

|

|

|

|||||||||

|

|

4 |

|

4 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

NO2− |

+ 2OH− − 2e− |

= NO− + H2O |

2 |

|

|

1 |

|

|

|||

1442443 |

14243 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

−3 |

|

−1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

2MnO− + NO− |

+ 2OH− = 2MnO2− |

+ NO− |

+ H |

O |

||||||||

4 |

2 |

|

4 |

|

3 |

2 |

|

|||||

Окончательное уравнение в молекулярной форме имеет следующий вид: 2KMnO4 + NaNO2 + 2KOH = 2K2MnO4 + NaNO3 + H2O

ТЕРМОХИМИЯ

Внутренняя энергия, теплота и работа. Энтальпия. Тепловой эффект реакции

При химических реакциях происходят глубокие качественные изменения в системе, рвутся связи в исходных веществах и возникают новые связи при образовании продуктов. Эти изменения сопровождаются поглощением или выделением энергии. Раздел химии, изучающий энергетические эффекты химических реакций, называется термохимией. Термохимия – раздел химической термодинамики – науки, изучающей связи между превращениями вещества и превращениями энергии.

Основным объектом изучения термодинамики является система, под которой понимают совокупность объектов, отделенную от всех других, которая подвергается теоретическому или экспериментальному изучению. Внешняя среда – объекты, окружающие систему. Границы между системой

ивнешней средой могут быть как физически действительными, так и условными.

Состояние системы определяется параметрами состояния (давление р, температура Т, объем V, химическое количество вещества п, состав системы

идр.). Параметры состояния могут быть двух типов. Экстенсивные параметры зависят от количества вещества, находящегося в системе (масса, объем, энергия). Интенсивные параметры не зависят от количества вещества, находящегося в системе (температура, плотность, давление). Состояние системы и происходящие в ней изменения характеризуются функциями состояния (внутренняя энергия (U), энтальпия (Н), энтропия (S), энергия Гиббса (G) и др.), зависящими от параметров состояния системы и не зависящих от пути перехода системы из одного состояния в другое.

Обмен энергией между системой и внешней средой может осуществляться в различных формах. В большинстве случаев формой передачи энергии является теплота и работа.

Теплота Q представляет собой количественную меру беспорядочного, хаотического движения частиц данной системы или тела. Энергия более нагретого тела в форме теплоты передается менее нагретому телу. При этом не происходит переноса вещества от одной системы к другой или от одного тела к другому.

Работа А является количественной мерой упорядоченного, направленного движения частиц, мерой энергии, передаваемой от одной системы к другой за счет перемещения вещества от одной системы к другой под действием тех или иных сил, например гравитационных.

Под внутренней энергией системы U понимают ее полную энергию, которая складывается из энергии поступательного, колебательного и вращательного движения частиц системы. Она характеризует общий запас

энергии в системе. При этом кинетическая и потенциальная энергия системы как целого принимается равной нулю. Абсолютное значение внутренней энергии измерить нельзя, а можно определить лишь ее изменение как разность значений внутренней энергии системы в конечном U2 и начальном U1 состоянии, т.е.

U = U2 – U1 ,

где U2 и U1 - внутренняя энергия системы в конечном и начальном состояниях.

Количественное соотношение между изменением внутренней энергии, теплотой и работой устанавливает первый закон термодинамики:

Q = U + А |

(1) |

Выражение (1) означает, что теплота, подведенная к системе, расходуется на изменение внутренней энергии системы и на совершение работы против внешних сил, действующих на данную систему (внешнее давление и т.д.).

Первый закон термодинамики является формой выражения закона сохранения энергии. Согласно этому закону, энергия не может ни создаваться, ни исчезать, но может превращаться из одной формы в другую.

Большинство химических реакций протекает при постоянном давлении. Такой процесс называется изобарным процессом. Если на систему не действуют никакие другие силы, кроме постоянного давления, т.е. при протекании химического процесса единственным видом работы является работа расширения Аp = p V (p = const), то в этом случае уравнение (1) запишется:

Qp = U + p V |

(2) |

||

где р - внешнее давление; |

V - изменение объема ( V = V2 – V1); V2 - |

||

объем продуктов реакции; V1 |

- объем исходных веществ. |

||

Подставив U = U2 – U1 |

и |

V = V2 – |

V1 в выражение (2), получим: |

Qp = U2 – U1 + р (V2 – V 1) = U2 – U1 + pV2 – pV1 = (U2 + pV2) – (U1 + pV1). |

|||

Характеристическая функция |

|

||

U + pV = Н |

(3) |

||

называется энтальпией системы. Энтальпия – теплосодержание, т.е.

количество теплоты, которое необходимо придать системе, чтобы перевести ее от абсолютного нуля (Т=0 К) до заданной температуры. Энтальпия – одна из термодинамических функций, характеризующих систему, находящуюся при постоянном давлении. После подстановки получим:

Qp = Н2 – Н1 = ΔН |

(4) |

Как видно из уравнения (4), в случае изобарного процесса (протекающего при постоянном давлении р= const), теплота, подведенная к системе, равна изменению энтальпии системы, т.е. тепловому эффекту

реакции. Как и другие характеристические функции, энтальпия зависит от количества вещества, поэтому ее изменение (ΔН) обычно относят к 1 моль и выражают в кДж/моль или ккал/моль.

Тепловой эффект химической реакции – количество теплоты, которое выделяется или поглощается при полном превращении исходных веществ в продукты реакции в количествах, равных стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции.

Реакции, протекающие с выделением теплоты, называются экзотермическими ( Н < 0), а реакции, протекающие с поглощением

теплоты, – эндотермическими ( Н > 0).

Для измерения количества энергии, высвобождаемой или поглощаемой в результате химической реакции или физического превращения (для определения внутренней энергии, энтальпии, теплоемкости) используют специальные приборы – калориметры. Тепловой эффект реакции определяют также с помощью термохимических расчетов.

Для того, чтобы энтальпии различных веществ можно было сравнивать и определять их изменения в различных процессах, их относят к стандартным условиям (р = 1 атм., Т = 298 К).

Верхний индекс 0 в обозначении теплового эффекта реакции означает, что он отнесен к стандартным состояниям веществ: чистое вещество при

давлении 1 атм. Нижний индекс указывает температуру. Например, H 0 |

– |

298 |

|

стандартное изменение энтальпии химической реакции при температуре 298 К, где 298 К – это стандартная температура.

Тепловой эффект реакции относительно мало зависит от температуры; поэтому в ряде случаев зависимостью изменения энтальпии химической реакции от температуры можно пренебречь:

Н0 |

≈ |

Н0 |

Т |

|

298 |

В термохимии пользуются термохимическими уравнениями реакций, в

которых отмечают агрегатные состояния реагирующих веществ и тепловые эффекты реакций. Например,

[CaCO3 ] =[CaO] + (CO2 ); H2980 =178,0кДж.

Агрегатное состояние указывают скобками: квадратными [ ] – твердое; круглыми ( ) – газ; фигурными { } – жидкость.

В термохимии в качестве стандартных термохимических характеристик индивидуальных веществ, необходимых для расчета тепловых эффектов химических реакций, применяют следующие:

1. Стандартная теплота (энтальпия) образования вещества H 0 |

– |

f ,298 |

|

теплота, которая выделяется или поглощается при образовании 1 моля вещества из простых веществ, устойчивых при стандартных условиях (р = 1 атм., Т = 298 К). Нижний индекс f указывает на энтальпию образования. Значения H 0f ,298

выражаются обычно в килоджоулях на моль или килокалориях на моль и

приводятся в справочниках. Теплоты образования простых веществ, устойчивых при стандартных условиях, равны 0.

2. Стандартная теплота (энтальпия) сгорания вещества ΔНосг,298 –

тепловой эффект реакции горения в кислороде 1 моль органического вещества в его стандартном состоянии при температуре 298 К и давлении 1 атм. При этом продуктами сгорания органических веществ считают углекислый газ и воду; другие продукты принято указывать дополнительно.

(C3H6) + 9/2 (O2) → 3(CO2) + 3 {H2O}, ΔНосг,298 = -2219,7 кДж

Стандартные молярные энтальпии сгорания некоторых соединений приведены в справочной литературе.

Закон Гесса. Следствия из закона

Термохимические расчеты основаны на законе Гесса: тепловой эффект реакции при постоянных температуре и давлении зависит только от природы и состояния исходных и конечных веществ и не зависит от числа и характера промежуточных стадий. Иными словами, если химический процесс можно осуществить несколькими путями, то изменение энтальпии суммарного процесса будет равно сумме изменений энтальпий отдельных стадий:

ΔНо1

Сграфит + О2  СО2

СО2

ΔНо2 |

ΔНо3 |

|

СО + ½О2 |

|

ΔНо1 = ΔНо2 + ΔНо3 |

Из закона Гесса следует, что термохимические уравнения можно складывать, вычитать, умножать на численные множители.

Для практических расчетов стандартных тепловых эффектов реакций используют следствия из закона Гесса:

1. Тепловой эффект реакции равен сумме теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных веществ с учетом стехиометрических коэффициентов n:

DH2980 = ∑ |

n(i)× DH 0f ,298 (i) - |

∑ n( j )× DH 0f ,298 ( j ). |

i=продукты |

j=исх.вещества |

|

Размерность DН0f , 298 |

– кДж/моль; DН0298 – |

кДж. |

2. Тепловой эффект реакции равен сумме теплот сгорания исходных веществ ΔНосг,298 (исх. веществ) за вычетом суммы теплот сгорания продуктов реакции ΔНосг,298 (прод. реакции) с учетом стехиометрических коэффициентов n.

Фазовые процессы

Химические превращения – это превращение индивидуального вещества, в результате которого изменяется состав. Тепловые эффекты

химических превращений, как правило, велики и колеблются в широких пределах.

Фазовые превращения – это превращение индивидуального вещества, в результате которого изменяется его агрегатное состояние или структура, но не изменяется химический состав:

[H2O] → {H2O} |

плавление; |

{H2O} → (H2O) |

испарение; |

[H2O] → (H2O) |

сублимация. |

Все фазовые превращения в последовательности твердое → жидкое → газ являются эндотермическими и составляют величины порядка 10 – 100 кДж, что связано с разрывом части химических связей в структуре веществ, что требует затрат энергии.

Пример 1. Вычислите тепловой эффект реакции горения аммиака: 4(NH3 ) + 5(O2 ) = 4(NO) + 6(H2O).

Напишите термохимическое уравнение реакции.

Решение. Записываем табличные значения теплот образования исходных веществ и продуктов реакции под формулами веществ в уравнении реакции:

4(NH3 ) + 5(O2 ) = 4(NO) + 6(H2O)

DH 0f ,298 , кДж/моль |

–45,9 |

0 |

91,3 |

–241,8 |

|

|

|

|

|

Рассчитываем тепловой эффект реакции, используя следствие из закона Гесса:

DH2980 = (4 × DH 0f ,298 (NO) + 6 × DH 0f ,298 (H2O))-

-(4 × DH 0f ,298 (NH3 )+ 5 × DH 0f ,298 (O2 ))=

=(4 ×91,3 + 6 ×(-241,8))- (4 ×(-45,9)+ 5 × 0)= -902,0 кДж.

Термохимическое уравнение реакции будет иметь вид:

4(NH3 ) + 5(O2 ) = 4(NO) + 6(H2O); DH2980 = -902,0 кДж.

Поскольку H2980 < 0 , следовательно, реакция экзотермическая.

Энтропия. Изменение энтропии

Возможность самопроизвольного протекания химического процесса определяется двумя факторами: стремлением системы к понижению внутренней энергии за счет экзотермической реакции (-DHТ0 ) и стремлением системы к увеличению неупорядоченности в расположении частиц за счет теплового движения. При низких температурах преобладает стремление к минимуму энергии. При высоких температурах за счет усиления хаотического движения частиц вещества главную роль начинает играть