Патологическая анатомия / Пат.анатомия Струков Серов 2010

.pdf Рис. 307. Локализация повреждений при родовой травме.

Рис. 307. Локализация повреждений при родовой травме.

1 - родовая опухоль мягких тканей;

2 - кефалогематома; 3 - эпидуральная гематома; 4 - кровоизлияние в желудочки мозга; 5 - лептоменингеальное кровоизлияние; 6 - кровоизлияние в намет мозжечка с разрывом; 7 - кровоизлияние в грудино-ключичнососцевидную мышцу с разрывом;

8- перелом VI шейного позвонка;

9- перелом ключицы; 10 - эпифизеолиз; 11 - внутримозговые кровоизлияния

Субдуральные кровоизлияния чаще возникают при разрывах мозжечковой палатки (намета), серповидного отростка, разрывах поперечного и прямого синусов, большой мозговой (так называемой галеновой) вены. Эти кровоизлияния обширны, располагаются на поверхности головного мозга.

772

Рис. 308. Разрыв мозжечковой палатки (намета) (препарат М.А. Скворцова)

Рис. 308. Разрыв мозжечковой палатки (намета) (препарат М.А. Скворцова)

других защищен мышцами, но может наблюдаться и в других отделах позвоночника. При этом иногда возникают субдуральные нисходящие кровоизлияния. По существу травма костей черепа и спинного мозга является акушерской травмой.

Из всех костей скелета переломам прежде всего подвергается ключица плода (см. рис. 307).

Перелом локализуется на границе средней и наружной трети ключицы.

Параличи верхних конечностей и диафрагмы у новорожденного могут быть обусловлены травмой нервных корешков шейного и плечевого сплетений. Травма подкожной клетчатки часто наблюдается у плодов с большой массой тела в виде ее некрозов с последующим развитием липогранулем. Разрывы и кровоизлияния в грудиноключично-

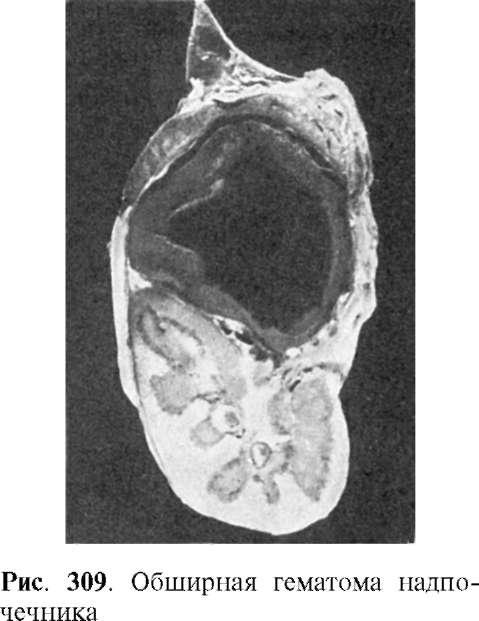

сосцевидную мышцу приводят к развитию кривошеи. При микроскопическом изучении в большинстве случаев обнаруживают гипоплазию мышечных волокон и развитие рубцовой соединительной ткани, возникающие, вероятно, еще в пренатальном периоде. Измененная мышца во время родов легко рвется. При ягодичном предлежании возможны кровоизлияния в наружные половые органы. У мальчиков иногда наблюдается гематоцеле - кровоизлияние в оболочки яичка. Гематоцеле опасно вследствие возможного инфицирования и нагноения. Из внутренних органов чаще повреждаются печень и надпочечники. Родовая травма печени характеризуется разрывом паренхимы с образованием субкапсулярных гематом.

774

Рис.

Рис.