Патологическая анатомия / Пат.анатомия Паренхиматозные Дистрофии

.pdfМатериалыдляподготовкикпрактическому занятиюпо теме: «Паренхиматозныедистрофии»

Содержание:

1.Графы логических структур

2.Лекция

3.Микропрепараты

4.Иллюстративный материал

5.Ситуационные задачи

6.Тестовые задания

7.Эталоны ответов к тестовым заданиям

1.ГРАФЫ ЛОГИЧЕСКИХСТРУКТУР

ДИСТРОФИЯ

Сущность процесса: морфологическое выражение нарушений тканевого (клеточного) метаболизма

Происхождение: врожденные, приобретенные

Причины развития: а) расстройства ауторегуляции клетки, б) нарушение работы транспортных систем, в) расстройства нейроэндокринной регуляции

Патогенез: а) инфильтрация, б) извращенный синтез, в) трансформация, г) декомпозиция (фанероз)

Виды дистрофий по характеру нарушенного обмена: а) белковые, б) жировые, в) углеводные, г) минеральные

По локализации: а) паренхиматозные, б) стромально-сосудистые

Паренхиматозные дистрофии

Жировые дистрофии (липидозы)

Сущность процесса: увеличение количества жира в цитоплазме, появление его там, где он не встречается, изменения химического состава жира

Причины: кислородное голодание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, легких инфекциях, интоксикациях (хронический алкоголизм)

Локализация: почки, печень, сердце (миокард)

Анатомические проявления: в почках: увеличены, дряблые, кора тусклая с желтым

крапом в печени: увеличена, дряблая, глинисто-желтого цвета в сердце: миокард дряблый, глинисто-желтый, "тигровое сердце"

Гистологические признаки:

1.почки: жировые капли в эпителии извитых канальцев

2.печень: капли жира в гепатоцитах

3.сердце: жировые капли в миокардиоцитах

Исход: восстановление структуры, гибель клетки

Функциональное значение: восстановление функции, нарушение функции органов

Белковая дистрофия (диспротеинозы)

Сущность процесса: денатурация, коагуляция или колликвация белка цитоплазмы, деструкция мембран органоидов

Разновидности дистрофий: а) зернистая, б) гиалиново-капельная, в) гидропическая, г) роговая

Зернистая дистрофия

Причины: расстройства крово-и лимфообращения, инфекции, интоксикации

Локализация: печень, почки, миокард

Гистологические признаки: появление в цитоплазме белковых зерен

Анатомические проявления: орган увеличен, дряблый, на разрезе бледный, тусклый

Исход: восстановление структуры, реже – гибель клетки

Функциональное значение: ослабление функции органа

Гиалиново-капельная дистрофия

Причины: гломерулонефрит, амилоидоз почек, вирусный гепатит, алкогольная интоксикация

Локализация: почки, печень, миокард (редко)

Гистологические признаки: появление в цитоплазме гомогенных белковых капель

Анатомические проявления: отсутствуют

Исход: гибель клетки

Функциональное значение: нарушение функции органов

Гидропическая дистрофия

Причины: инфекции, интоксикации, гипопротеинемия, нарушение электролитного баланса

Локализация: печень, почки, надпочечники, эпидермис

Гистологические признаки: появление в цитоплазме, ядре вакуолей с жидкостью

Исход: гибель клетки

Функциональное значение: нарушение и ослабление функции органов

Роговая дистрофия

Локализация: а) кожа, б) слизистые оболочки

Причина: а) хроническое воспаление, б) порок развития кожи, в) авитаминоз

Гистологические признаки: избыточное ороговение эпидермиса (гиперкератоз), ороговение эпителия слизистых оболочек (лейкоплакия)

Анатомические проявления: утолщение эпидермиса кожи и слизистых оболочек

Функциональное значение: снижение барьерной функции кожи и слизистых оболочек, предрасположенность к развитию опухоли

Углеводные дистрофии

Врожденное нарушение содержания гликогена Гликогенозы

Причины: отсутствие и (или) недостаточная активность ферментов (ферментопатии)

Локализация: а) печень, б) почки, в) скелетные мышцы, г) миокард, д) селезенка, е) лимфоузлы

Анатомические признаки: отсутствуют

Функциональное значение: снижение функции органа

Исход: процесс необратим

Приобретенное нарушение содержания гликогена Сахарный диабет

Причины: нарушение секреции инсулина β-клетками островков поджелудочной железы

Сущность процесса: неспособность тканей к трансформации глюкозы в гликоген

Проявления: снижение количества гликогена в тканях (печени, скелетных мышцах) и инфильтрация их жирами, синтез гликогена (глыбки) в эпителии канальцев почек (вследствие глюкозурии)

Анатомические признаки: отсутствуют

Исход: процесс обратим при надлежащем лечении

Нарушение обмена гликопротеидов Слизистая дистрофия

Сущность процесса: увеличение содержания в клетках муцина и мукоидов

Локализация: слизистые оболочки

Анатомические признаки: слизь на поверхности слизистых оболочек

Причины: а) воспаление, б) действие раздражающих веществ, в) опухоли

Значение: гиперсекреция слизи

Исход: процесс обратим. При хроническом воздействии – атрофия слизистой оболочки

2.ЛЕКЦИЯ.

Дистрофия (греч. dys — нарушение и trophe — питание) — морфологическое выражение нарушения тканевого и(или) клеточного метаболизма. Дистрофия рассматривается как один из видов повреждения.

Непосредственной причиной развития дистрофий являются нарушения клеточных и внеклеточных мех а н и з м о в трофики. Среди них выделяют:

•расстройства ауторегуляции клетки, ведущие к энергетическому ее дефициту и нарушению ферментативных процессов в клетке;

•нарушения функции транспортных систем трофики (кровь, лимфа, микроциркуляторное русло, интерстициальная ткань),

•Нарушение эндокринной и нервной ее регуляции.

Среди морфоген ети ческих механи змо в дистрофии различают инфильтрацию, декомпозицию, извращенный синтез, трансформацию.

Инфильтрация — избыточное проникновение продуктов обмена из крови и лимфы в клетки или межклеточное вещество; последующее накопление их обусловлено недостаточностью ферментных систем, метаболизирующих эти продукты.

Декомпозиция (фанероз) — распад ультраструктур клеток и межклеточного вещества, ведущий к нарушению тканевого (клеточного) метаболизма и накоплению продуктов нарушенного обмена в ткани (клетке).

Извращенный синтез — синтез в ткани (клетке) веществ, не встречающихся в них в

норме.

Трансформация — образование продуктов из одного вида обмена в другой из общих исходных продуктов ( белки в углеводы, углеводы в жиры и т.д.)

Классификация дистрофии.

Различают следующие виды дистрофий:

По локализации :

Паренхиматозные, стромально-сосудистые и смешанные дистрофии — в зависимости от преобладания морфологических изменений в специализированных элементах паренхимы или стро-ме и сосудах;

По виду нарушенного обмена:

Белковые (диспротеинозы), жировые (липидозы), углеводные и минеральные дистрофии.

По распространенности: Общие (системные) и местные

По распростаненности:

Приобретенные и наследственные.

Переход одного вида паренхиматозной дистрофии в другой исключается, возможно лишь сочетание разных видов этой дистрофии.

Макроскопически дистрофии проявляются изменением цвета, консистенции и размеров органа.

Микроскопически в клетках или строме обнаруживаются продукты нарушенного обмена в виде капель, вакуолей илы глыбчатых образований.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ БЕЛКОВЫЕ ДИСТРОФИИ (ДИСПРОТЕИНОЗЫ)

Паренхиматозные диспротеинозы морфологически представлены гиалиновокапельной, гидропической и роговой дистрофией.

Гиалиновокапельная дистрофия.

Развивается в печени, почках и реже в миокарде при заболеваниях этих органов различной этиологии ( гепатит, нефрит и т.д.).

Макроскопически этот вид дистрофии не проявляется, хотя органы будут изменены в соответствие с основным патологическим процессом.

Микроскопически в цитоплазме эпителия извитых канальцев почек, гепатоцитах или кардиомиоцитах будут обнаруживаться оптически плотные белковые влючения. Выявлено, что при гиалиново-капельной дистрофии нефроцитов накопление белковых включений в цитоплазме и ее деструкция обусловлены несостоятельностью вакуолярно-лизосо-мального аппарата реабсорбции белка в условиях повышенной порозности гломерулярного фильтра при нефротическом синдроме. Сами гиалиновые включения представляют собой заполненные белками, распадающиеся лизосомы, что определяет высвобождение их ферментов и вторичную деструкцию.

Впечени среди этих включений наибольший интерес представляет а

лк о г о л ь н ы й г и а л и н (тельца Маллори). Его находят в гепатоцитах чаще при остром алкогольном гепатите, а также при первичном билиарном циррозе печени, гепатоме, холестазе. Эти тельца располагаются обычно перинуклеарно в виде ацидофильных глыбок или сетчатых масс. Электронная микроскопия подтверждает фибриллярное строение этого белка, который является продуктом синтеза гепатоцитов.

Исходом гиалиново-капельной дистрофии является коагуляционный некроз клетки.

Гидропическая дистрофия.

Гидропическая дистрофия также развивается в печени, почках эпидермисе, надпочечниках и реже в миокарде. Макроскопически в паренхиматозных органах она не проявляется.

Микроскопически в цитоплазме клеток появляются вакуоли, заполненные цитоплазматической жидкостью. При слиянии мелких вакуолей в одну - гидропическая дистрофия становится баллонной.

Причинами развития такой дистрофии могут быть нарушения водноэлектролитного баланса, вирусные инфекции. Так, гидропическая дистрофия развивается в коже при герпесе, в печени при вирусном гепатите, в почках при гломерулонефрите.

Исходом гидропической дистрофии является колликвационный некроз клетки.

Роговая дистрофия.

Развивается на коже (гиперкератоз) или слизистых оболочках (лейкоплакия).

Причинами ее развития могут быть пороки развития кожи, авитаминозы, вирусные и грибковые заболевания.

Роговая дистрофия может иметь наследственный характер – ихтиоз. Ребенок рождается с кожей, похожей на чешую рыбы.

Наследственные паренхиматозные диспротеинозы

Наследственные паренхиматозные диспротеинозы обусловлены нарушением внутриклеточного метаболизма аминокислот и представлены цистинозом, тирозинозом и ф е -нилпировиноградной олигофренией ( фенилкетонурией). Поражаются печень, почки, селезенка, костный мозг и центральная нервная система.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ЛИПИДОЗЫ

Паренхиматозные липидозы, или паренхиматозные жировые дистрофии, характеризующиеся нарушением обмена жиров в цитоплазме.

Морфологически проявляются увеличением их количества в клетках, где они встречаются в нормальных условиях, появлением их там, где они обычно не встречаются, и образованием жиров необычного химического состава. Чаще в клетках накапливаются нейтральные жиры.

Термином "липиды", как известно, обозначают все жиры, включая сложные лабильные жиробелковые комплексы — липоиды, составляющие основу мембранных структур клетки. Помимо липоидов, к липидам относят и нейтральные жиры, являющиеся сложными эфирами жирных кислот и глицерина.

Паренхиматозная жировая дистрофия наиболее часто встречается в печени, миокарде и почках.

Печень. О жировой дистрофии печени, которая по сравнению с другими липидозами паренхиматозных органов встречается особенно часто, говорят в тех случаях, когда жир, преимущественно нейтральный, содержит более 50 % гепатоцитов.

Непосредственной п р и чи но й накопления нейтральных жиров в печени является дезорганизация ферментативных процессов на том или ином этапе обмена липидов, которая проявляется в следующих ситуациях:

1)при состояниях, для которых характерен высокий уровень жирных кислот в плазме крови — алкоголизм, сахарный диабет, общее ожирение и др.;

2)при воздействии на гепатоциты токсичных веществ — этанола, четыреххлористого

углерода, фосфора и др.; 3)при нарушении питания вследствие недостатка белка в пище (алипотропное

ожирение печени) или заболеваний желудочно-кишечного тракта; 4)при генетических дефектах ферментов, участвующих в жировом обмене —

наследственные липидозы.

Макроскопически печень при жировой дистрофии увеличивается в размерах, становится дряблой, а на разрезе приобретает желто-коричневый цвет. Микроскопически в гепатоцитах обнаруживаются оптически пустые (при окраске гематоксилином и эозином) вакуоли. При окраске суданом 3 вакуоли окрашиваются в оранжевый цвет.

Миокард. Развитие жировой дистрофии миокарда связывают с тремя основными механизмами:

-повышенным поступлением жирных кислот в кардиомиоциты;

-нарушением обмена жиров в этих клетках;

-распадом липопротеидных комплексов внутриклеточных структур, т.е. фанерозом. Основой этих трех механизмов жировой дистрофии кардио-миоцитов является

энергетический дефицит миокарда.

Причины развития жировой дистрофии миокарда следующие:

1)гипоксия (при анемиях, хронической сердечно-сосудистой недостаточности);

2)интоксикации (дифтерийная, алкогольная, отравление фосфором, мышьяком, хлороформом и др.).

Жировая дистрофия миокарда чаще имеет очаговый характер — содержащие жир кардиомиоциты расположены преимущественно по ходу венозного колена капилляров и мелких вен, где гипоксический фактор наиболее резко выражен.Очаговостью поражения объясняется своеобразный внешний вид сердца: со стороны эндокарда, особенно в области сосочковых мышц, видна желтовато-белая исчерченность ("тигровое сердце"); миокард дряблый, бледно-желтый, камеры сердца растянуты, размеры его несколько увеличены.

Почки. Следует помнить, что нейтральные жиры обнаруживаются в эпителии узкого

сегмента и собирательных трубочек и в физиологических условиях. О жировой дистрофии почек говорят в тех случаях, когда липиды (нейтральные жиры, холестерин, фосфолипиды) появляются в эпителии канальцев главных отделов нефрона — проксимальных и дистальных.

Наиболее часто жировая дистрофия почек встречается при нефротическом синдроме

ихронической почечной недостаточности, реже — при инфекциях и интоксикациях. Морфологические изменения почек при жировой дистрофии достаточно

характерны. При микроскопическом исследовании липиды видны в цитоплазме эпителия канальцев и строме почки в виде капель (нейтральный жир) или двоякопреломляющих кристаллов (холестерин). Почки при жировой дистрофии увеличены, дряблые, с желтым крапом на поверхности.

Наследственные паренхиматозные липидозы.

Наследственные паренхиматозные липидозы, или системные липидозы, возникают вследствие наследственного дефицита ферментов, участвующих в метаболизме определенных липидов (наследственные ферментопатии). Поскольку дефицит фермента определяет накопление метаболизируемого им субстрата, системные липидозы относят к тезаурисмозам, или болезням накопления.

Среди системных липидозов различают цереброзидлипидоз (болезнь Гоше),

сфингомиелинлипидоз (болезнь Нимана — Пика), ганглиозидлипидоз (болезнь Тея — Сакса), генерализованный ганглиозидоз (болезнь Нормана — Ландинга) и др. Чаще всего страдают печень, селезенка, костный мозг и центральная нервная система. Морфологическому диагнозу помогают обнаруживаемые в тканях характерные для того или иного вида липидоза клетки (клетки Гоше, клетки Пика).

Углеводные паренхиматозные дистрофии.

Углеводные паренхиматозные дистрофии связаны с нарушением обмена глюкопротеидов. При нарушении их обмена в клетках происходит накопление муцинов и мукоидов, обозначаемых как слизистые вещества, поэтому этот вид дистрофии называется слизистой дистрофией.

Самой частой причиной развития слизистой дистрофии является воспаление. В этих случаях на поверхности слизистых оболочек (трахеи, бронхов, желудка, кишечника и т.д.) наряду с полнокровием и отеком появляется слой слизи.

Слизистая дистрофия может иметь врожденных характер ( муковисцедоз).

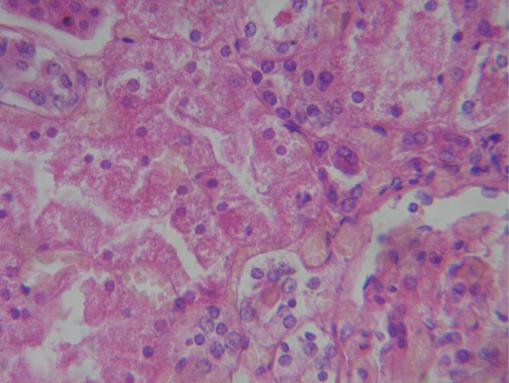

3. МИКРОПРЕПАРАТЫ

1.Зернистая дистрофия почки (окр. гем., эоз.)

Макроскопически: почки дряблые, на разрезе тусклые, сероватого цвета. Микроскопически: увеличение объема эпителия извитых канальцев (нефроцитов), эозинофильная зернистость цитоплазмы, нечеткая контурированность ядер.