- •Часть 1. Общая фармакология

- •Глава 1 фармакокинетика

- •1.1. Всасывание лекарственных веществ

- •1.2. Распределение лекарственных веществ в организме

- •1.3. Депонирование лекарственных веществ

- •1.4. Биотрансформация лекарственных веществ

- •1.5. Выведение лекарственных веществ из организма

- •1.6. Математическое моделирование фармакокинетических процессов

- •Глава 2 фармакодинамика

- •2.1. Фармакологические эффекты, локализация и механизмы действия лекарственных веществ

- •2.2. Виды действия лекарственных веществ

- •Глава 3. Влияние различных факторов на фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных веществ

- •3.1. Свойства лекарственных веществ. Лекарственные формы

- •3.2. Свойства организма

- •3.3. Режим назначения лекарственных веществ

- •3.4. Хронофармакология

- •Глава 4 понятие о фармакопрофилактике и фармакотерапии. Виды лекарственной терапии

- •Глава 5 побочное и токсическое действие лекарственных веществ

- •Часть II. Частная фармакология

- •Глава 6 средства, угнетающие афферентную иннервацию

- •6.1. Местноанестезирующие средства (местные анестетики)

- •6.2. Вяжущие, обволакивающие и адсорбирующие средства

- •6.2. Вяжущие, обволакивающие и адсорбирующие средства

- •Глава 7 средства, стимулирующие окончания афферентных нервов

- •7.1. Раздражающие средства

- •Глава 8 средства, действующие на холинергические синапсы

- •8.1. Средства, стимулирующие холинергические синапсы

- •8.1.1. Холиномиметики

- •8.1.2. Антихолинэстеразные средства

- •8.2. Средства, блокирующие холинергические синапсы

- •8.2.1. М-холиноблокаторы

- •8.2.2. Ганглиоблокаторы

- •8.2.3. Средства, блокирующие нервно-мышечные синапсы

- •8.2.4. Средства, уменьшающие выделение ацетилхолина

- •Глава 9 средства, действующие на адренергические синапсы

- •9.1. Средства, стимулирующие адренергические синапсы

- •9.1.1. Адреномиметики

- •9.1.2. Симпатомиметические средства (симпатомиметики, адреномиметики непрямого действия)

- •9.2. Средства, блокирующие адренергические синапсы

- •9.2.1. Адреноблокаторы

- •9.2.2. Симпатолитики

- •Глава 10 средства для наркоза (общие анестетики)

- •10.1 Средства для ингаляционного наркоза

- •10.2. Средства для неингаляционного наркоза

- •Глава 11 снотворные средства

- •11.1. Снотворные средства с ненаркотическим типом действия

- •11.1.1. Агонисты бензодиазепиновых рецепторов

- •11.1.2. Блокаторы н1-рецепторов

- •11.1.3. Агонисты мелатониновых рецепторов

- •11.2. Снотворные средства с наркотическим типом действия

- •11.2.1. Производные барбитуровой кислоты (барбитураты)

- •11.2.2. Алифатические соединения

- •Глава 12 противоэпилептические средства

- •12.1. Средства, повышающие эффект γ-аминомасляной кислоты

- •12.2. Блокаторы натриевых каналов

- •12.3. Блокаторы кальциевых каналов т-типа

- •Глава 13 противопаркинсонические средства

- •13.1. Средства, стимулирующие дофаминергическую передачу

- •13.2. Средства, угнетающие холинергическую

- •Глава 14 анальгезирующие средства (анальгетики)

- •14.1. Средства преимущественно центрального действия

- •14.1.1. Опиоидные (наркотические) анальгетики

- •14.1.2. Неопиоидные препараты с анальгетической активностью

- •14.1.3. Анальгетики со смешанным механизмом действия (опиоидный и неопиоидный компоненты)

- •14.2. Анальгезирующие средства преимущественно периферического действия (нестероидные противовоспалительные средства)

- •Глава 15 психотропные средства

- •15.1. Антипсихотические средства

- •15.2. Антидепрессанты

- •15.3. Нормотимические средства (соли лития)

- •15.4. Анксиолитические средства (транквилизаторы)

- •15.5. Седативные средства

- •15.6. Психостимуляторы

- •15.7. Ноотропные средства

- •Глава 16 аналептики

- •Глава 17 средства, влияющие на функции органов дыхания

- •17.1. Стимуляторы дыхания

- •17.2. Противокашлевые средства

- •17.3. Отхаркивающие средства

- •17.4. Средства, применяемые при бронхиальной

- •17.5. Препараты сурфактантов

- •Глава 18 антиаритмические средства

- •18.1. Класс I - блокаторы натриевых каналов

- •18.2. Класс II - β-адреноблокаторы

- •18.3. Класс III - блокаторы калиевых каналов

- •18.4. Класс IV - блокаторы кальциевых каналов

- •18.5. Другие средства, применяемые при тахиаритмиях и экстрасистолии

- •Глава 19 средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения

- •19.1. Средства, применяемые при стенокардии (антиангинальные средства)

- •19.2. Средства, применяемые при инфаркте миокарда

- •Глава 20 средства, применяемые при артериальной гипертензии (антигипертензивные средства)

- •20.1. Антигипертензивные средства нейротропного действия

- •20.1.1. Средства, понижающие тонус вазомоторных центров

- •20.1.2. Ганглиоблокаторы

- •20.1.3. Симпатолитики

- •20.1.4. Средства, блокирующие адренорецепторы

- •20.2. Средства, снижающие активность ренин-ангиотензиновой системы

- •20.2.1. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

- •20.2.2. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов 1 типа

- •20.3. Антигипертензивные средства миотропного действия

- •20.3.1. Блокаторы кальциевых каналов

- •20.3.2. Активаторы калиевых каналов

- •20.3.3. Донаторы оксида азота

- •20.3.4. Разные миотропные препараты

- •20.4. Мочегонные средства (диуретики)

- •Глава 21 средства, повышающие артериальное давление (гипертензивные средства)

- •Глава 22 средства, увеличивающие сократимость миокарда. Средства, применяемые при сердечной недостаточности

- •22.1. Кардиотонические средства

- •22.2. Средства, применяемые при сердечной недостаточности

- •Глава 23 средства, применяемые при нарушении мозгового кровообращения

- •23.1. Блокаторы кальциевых каналов

- •23.2. Производные алкалоидов барвинка

- •23.3. Производные алкалоидов спорыньи

- •23.4. Производные никотиновой кислоты

- •23.5. Производные ксантина

- •23.6. Средства, применяемые при мигрени

- •Глава 24 средства, применяемые при атеросклерозе

- •24.1. Гиполипидемические средства (антигиперлипопротеинемические средства)

- •Глава 25 ангиопротекторы

- •26.1. Средства, влияющие на эритропоэз

- •26.2. Средства, влияющие на лейкопоэз

- •Глава 27 средства, влияющие на гемостаз и тромбообразование

- •27.1. Средства, снижающие агрегацию тромбоцитов (антиагреганты)

- •27.2. Средства, влияющие на свертывание крови

- •27.2.1. Средства, понижающие свертываемость крови (антикоагулянты)

- •27.2.2. Средства, повышающие свертываемость крови

- •27.3. Средства, влияющие на фибринолиз

- •27.3.1. Фибринолитические (тромболитические) средства

- •27.3.2. Антифибринолитические средства

- •Глава 28 мочегонные средства (диуретики)

- •28.1. Средства, влияющие на функцию эпителия почечных канальцев

- •28.2. Антагонисты альдостерона

- •28.3. Осмотические диуретики

- •28.4. Другие диуретики

- •Глава 29 средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия

- •29.1. Средства, повышающие тонус и сократительную активность миометрия

- •29.2. Средства, снижающие тонус

- •Глава 30 средства, влияющие на функции органов пищеварения

- •30.1. Средства, влияющие на аппетит

- •30.2. Рвотные и противорвотные средства

- •30.3. Антацидные средства и средства, понижающие секрецию пищеварительных желез (антисекреторные средства)

- •30.4. Гастроцитопротекторы

- •30.5. Средства, используемые при нарушении экскреторной функции желудка, печени и поджелудочной железы

- •30.6. Ингибиторы протеолиза

- •30.7. Желчегонные средства

- •30.8. Гепатопротекторные средства

- •30.9. Холелитолитические средства

- •30.10. Стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта и прокинетические средства

- •30.11. Слабительные средства

- •30.12. Антидиарейные средства

- •30.13. Средства, восстанавливающие нормальную микрофлору кишечника

- •31.1. Гормональные препараты белково-пептидной

- •31.1.1. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза

- •31.1.2. Препараты гормонов эпифиза

- •31.1.3. Препараты гормонов, регулирующих обмен кальция

- •31.1.4. Тиреоидные гормоны и антитиреоидные средства

- •31.1.5. Препараты гормонов поджелудочной железы

- •31.1.6. Синтетические противодиабетические средства для приема внутрь

- •31.2. Гормональные средства стероидной структуры

- •31.2.1. Препараты гормонов коры надпочечников, их синтетические заменители и антагонисты

- •31.2.2. Препараты половых гормонов, их синтетических заменителей и антагонистов

- •31.2.2.1. Препараты женских половых гормонов

- •31.2.2.2. Препараты мужских половых гормонов (андрогенные препараты)

- •17-Алкиландрогены

- •31.2.2.3. Анаболические стероиды

- •31.2.2.4. Антиандрогенные препараты

- •Глава 32 витамины

- •32.1. Препараты жирорастворимых витаминов

- •32.2. Препараты водорастворимых витаминов

- •32.3. Витаминоподобные вещества

- •32.4. Растительные витаминные препараты

- •32.5. Витаминные препараты животного происхождения

- •32.6. Поливитаминные препараты

- •32.7. Цитамины

- •33.1. Стероидные противовоспалительные средства

- •33.2. Нестероидные противовоспалительные

- •33.3. Медленно действующие противоревматоидные средства

- •Глава 34 средства, применяемые при подагре (противоподагрические средства)

- •Глава 35 средства, регулирующие иммунные процессы (иммунотропные средства)

- •35.1. Иммуностимулирующие средства (иммуностимуляторы)

- •35.2. Противоаллергические средства

- •Глава 36 антисептические и дезинфицирующие средства

- •Глава 37 антибактериальные химиотерапевтические средства

- •37.1. Антибиотики

- •37.2. Синтетические антибактериальные средства

- •37.3. Противосифилитические средства

- •37.4. Противотуберкулезные средства

- •10 Мг). Глава 38 противогрибковые средства

- •Глава 39 противовирусные средства

- •Глава 40 средства для лечения протозойных инфекций

- •40.1. Противомалярийные средства

- •40.2. Препараты для лечения трихомониаза, лейшманиоза, амебиаза и других протозойных инфекций

- •Глава 41 противоглистные (антигельминтные) средства

- •41.1. Противонематодозные препараты

- •41.2. Противоцестодозные препараты

- •41.3. Препараты, применяемые при внекишечных гельминтозах

- •42.1. Цитотоксические средства

- •42.2. Гормональные и антигормональные средства

- •42.3. Цитокины

- •42.4. Ферментные препараты

- •Глава 43 общие принципы лечения отравлений

- •Глава 44 плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства

- •Глава 45 различные средства аптечного ассортимента

- •45.1. Гомеопатические средства

- •45.2. Биологически активные добавки к пище

- •45.3. Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани

- •IV. Комбинированные препараты

- •II. Стимуляторы синтеза гликозаминогликанов матрикса хрящевой ткани:

- •Глава 46 основные лекарственные формы

18.5. Другие средства, применяемые при тахиаритмиях и экстрасистолии

Аденозин

Естественный нуклеозид, агонист аденозиновых рецепторов. Быстро захватывается кардиомиоцитами, поэтому обладает чрезвы- чайно коротким периодом полуэлиминации (t1/2 - 10 сек) и невысокой

продолжительностью действия (около 1 мин). Вводят внутривенно болюсно. В качестве противоаритмического средства применяется только при наджелудочковых тахиаритмиях (например, при синдроме преждевременного возбуждения желудочков). Антиаритмическое действие обусловлено способностью аденозина вызывать короткую атриовентрикулярную блокаду, приводящую к прекращению циркуляции возбуждения между желудочками и предсердиями по механизму reentry. Кроме того, стимуляция А1-рецепторов приводит к угнетению автоматизма синусного узла, увеличению ЭРП атрио- вентрикулярного соединения и снижению сократимости миокарда. Последнее в виде кратковременной асистолии относят к побочным эффектам препарата. Кроме того, аденозин может вызывать нарушения дыхания (диспноэ).

|

|

Сердечные гликозиды

Противоаритмическим действием обладает препарат наперстянки дигоксин. Его назначают в основном при тахисистолической форме мерцательной аритмии.

Мерцание предсердий обусловлено повышением их автоматизма и беспорядочной циркуляцией возбуждения (см. рис. 18-5, в). Частота их сокращений достигает 300 в минуту. При этом естественная проводимость атриовентрикулярного соединения позволяет пропустить только каждый 2-й или каждый 4-й импульс. Частота сокращения желудочков в такой ситуации составляет 150 (тахисистолическая форма мерцательной аритмии) или 75 (нормосистолическая форма) ударов в минуту соответственно.

Дигоксин снижает атриовентрикулярную проводимость - обладает отрицательным дромотропным эффектом. При этом даже неполная блокада (переход от тахисистолической формы мерцательной аритмии к нормосистолической) способна нормализовать частоту сокращения желудочков. В случае, если дигоксин вызывает полную поперечную блокаду, мерцание предсердий переходит в трепетание, а желудочки начинают сокращаться в автономном (идиовентрикулярном) ритме. Роль водителя такого ритма берет на себя группа кардиомиоцитов пучка Гиса. Она генерирует импульсы с частотой 40-60 в мин. Сокращения желудочков урежаются, но при этом становятся более скоординированными, что положительно сказывается на гемодинамике.

Препараты калия и магния

Калия хлорид, наиболее эффективный в виде поляризующих смесей, а также калия и магния аспарагинат (панангин* и аспаркам*) используют только при тахиаритмиях и экстрасистолии, обусловленных сниженной концентрацией этих ионов в крови. Вводят внутрь или внутривенно.

Побочные эффекты:

• парестезии;

• диспепсия;

• атриовентрикулярный блок.

Магния сульфат применяют для купирования аритмий типа «пируэт». Вводят внутривенно.

Глава 19 средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения

Недостаточность коронарного кровообращения (коронарная недостаточность) возникает в результате сужения просвета коронарных сосудов (окклюзия атеросклеротическими бляшками, тромбообразование в области бляшек в коронарных сосудах) или в результате коронароспазма (что выявляют гораздо реже). Патологическое состояние, обусловленное коронарной недостаточностью, обозначают термином «ишемическая болезнь сердца». Ее основные клинические формы: хроническая (проявляется стенокардией) и острая (проявля- ется инфарктом миокарда).

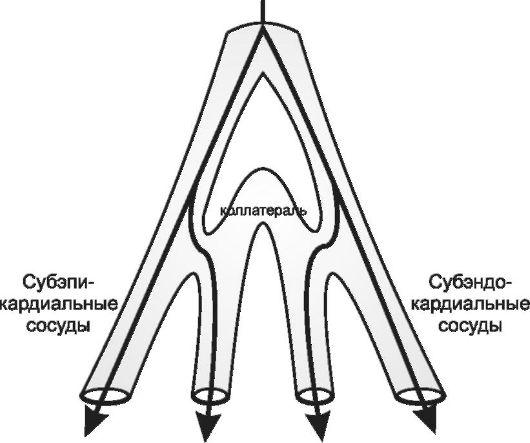

Кровоснабжение миокарда происходит через коронарные (венечные) артерии. Их устья расположены в аорте непосредственно над створками аортального клапана. Каждая из коронарных артерий делится на две ветви - субэндокардиальную (проходит между эндокардом и миокардом) и субэпикардиальную (проходит между эпикардом и миокардом) (рис. 19-1). Обе системы (субэпикардиальная и субэндокардиальная) сообщаются друг с другом через коллатеральные сосуды. Такое коллатеральное сообщение служит для локального перераспределения коронарного кровотока и способно (до некоторой степени) компенсировать возникающую ишемию. Коронарный кровоток возможен в период диа- столы. Во время систолы он невозможен, поскольку устья коронарных

артерий закрыты створками аортального клапана, а сами коронарные сосуды сдавлены сокращающимся миокардом.

При «достаточном» коронарном кровотоке доставка кислорода к сердцу всегда адекватна потребности миокарда в кислороде. Потребность сердца в кислороде - вариабельный параметр (так, при физической или психоэмоциональной нагрузке она возрастает, в состоянии покоя и положении лежа она снижается). Адекватность доставки кислорода потребностям миокарда обусловлена взаимосвязанной регуляцией работы сердца и тонуса коронарных сосудов. При увеличении работы сердца интенсифицируется метаболизм АТФ. Если оксигенация кардиомиоцитов достаточна, происходит ресинтез АТФ. Если кровоток недостаточен, вместо ресинтеза АТФ происходит дальнейший метаболизм циклических аденозиновых нуклеотидов до аденозиндифосфата (АДФ), аденозинмонофосфата и аденозина. Продукты распада АТФ накапливаются в миокарде (особенно в зоне ишемии) и за счет стимуляции пуриновых рецепторов расширяют коронарные сосуды, что приводит к восстановлению адекватной доставки кислорода (кроме того, за счет стимуляции А1-рецепторов, аденозин снижает сократимость миокарда и проводимость). Таким образом, в норме доставка кислорода всегда адекватна потребности, поскольку вещества, регулирующие как потребность, так и доставку, - последовательные звенья одной и той же метаболической цепи и вырабатываются в эквивалентных количествах.

Рис. 19-1. Схема коронарного кровообращения. Пояснения в тексте

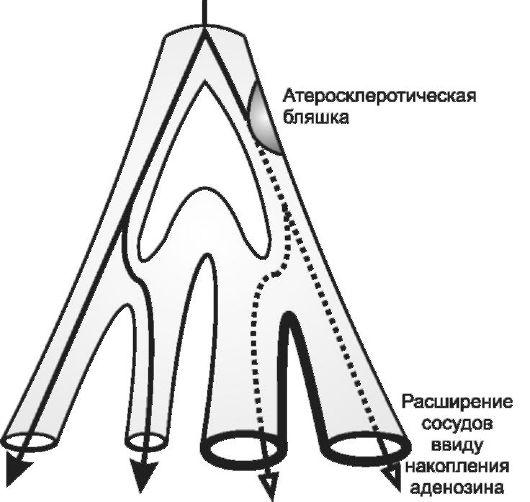

При коронарной недостаточности (например, при стенозирующем атеросклерозе) просвет коронарного сосуда сужен атеросклеротичес- кой бляшкой (рис. 19-2).

Рис. 19-2. Нарушение коронарного кровотока, при стенозирующем атеросклерозе

Доставка кислорода к тканям ниже места окклюзии затруднена. В результате локальной ишемии, ниже атеросклеротической бляшки накапливаются метаболиты АТФ (аденозин и АДФ), расширяющие коронарные сосуды. Таким образом, ниже места окклюзии в условиях гипоксии коронарные сосуды расширены максимально, а доставка кислорода к миокарду недостаточна (ввиду механического препятствия). В результате дисбаланса между потребностью миокарда в кислороде и доставкой кислорода к миокарду может возникнуть приступ стенокардии напряжения. Боль возникает в результате локальной стимуляции ванилоидных рецепторов протонами, образующимися при ишемии.