- •Биология

- •В двух книгах

- •Оглавление

- •Глава 14 98

- •Глава 15 154

- •Глава 19 223

- •Глава 20 246

- •Глава 21 288

- •Глава 22 316

- •Раздел IV популяционно-видовой уровень организации жизни

- •Глава 10 биологический вид. Популяционная структура вида

- •10.1. Понятие о виде

- •10.2. Понятие о популяции

- •10.2.1. Экологическая характеристика популяции

- •10.2.2. Генетические характеристики популяции

- •10.2.3. Частоты аллелей. Закон Харди — Вайнберга

- •10.2.4. Место видов и популяций в эволюционном процессе

- •Глава 11 видообразование в природе. Элементарные эволюционные факторы

- •11.1. Мутационный процесс

- •11.2. Популяционные волны

- •11.3. Изоляция

- •11.4. Естественный отбор

- •11.5. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов)

- •11.6. Видообразование

- •11.7. Наследственный полиморфизм природных популяций. Генетический груз

- •11.8. Адаптации организмов к среде обитания

- •11.9. Происхождение биологической целесообразности

- •Глава 12 действие элементарных эволюционных факторов в популяциях людей

- •12.1. Популяция людей. Дем, изолят

- •12.2. Влияние элементарных эволюционных факторов на генофонды человеческих популяций

- •12.2.1. Мутационный процесс

- •12.2.2. Популяционные волны

- •12.2.3. Изоляция

- •12.2.4. Генетико-автоматические процессы

- •12.2.5. Естественный отбор

- •На плодовитость и эмбриогенез

- •12.3. Генетическое разнообразие в популяциях людей

- •12.4. Генетический груз в популяциях людей

- •Глава 13 закономерности макроэволюции

- •13.1. Эволюция групп организмов

- •13.1.1. Уровень организации

- •13.1.2. Типы эволюции групп

- •13.1.3. Формы эволюции групп

- •13.1.4. Биологический прогресс и биологический регресс

- •13.1.5. Эмпирические правила эволюции групп

- •13.2. Соотношение онто- и филогенеза

- •13.2.1. Закон зародышевого сходства

- •13.2.2. Онтогенез — повторение филогенеза

- •13.2.3. Онтогенез — основа филогенеза

- •13.3. Общие закономерности эволюции органов

- •13.3.1. Дифференциация и интеграция в эволюции органов

- •13.3.2. Закономерности морфофункциональных преобразований органов

- •13.3.3. Возникновение и исчезновение биологических структур в филогенезе

- •13.3.4. Атавистические пороки развития

- •13.3.5. Аллогенные аномалии и пороки развития

- •13.4. Организм как целое в историческом и индивидуальном развитии. Соотносительные преобразования органов

- •13.5. Современная система органического мира

- •13.5.1. Типы питания и основные группы живых организмов в природе

- •13.5.2. Происхождение многоклеточных животных

- •13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

- •13.5.4. Характеристика типа Хордовые

- •13.5.5. Систематика типа Хордовые

- •13.5.6. Подтип Бесчерепные Acrania

- •13.5.7. Подтип Позвоночные Vertebrata

- •Глава 14 филогенез систем органов хордовых

- •14.1. Наружные покровы

- •14.2. Опорно-двигательный аппарат

- •14.2.1. Скелет

- •14.2.1.1. Осевой скелет

- •14.2.1.2. Скелет головы

- •14.2.1.3. Скелет конечностей

- •14.2.2. Мышечная система

- •14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

- •14.2.2.2. Соматическая мускулатура

- •14.3. Пищеварительная и дыхательная системы

- •14.3.1. Ротовая полость

- •14.3.2. Глотка

- •14.3.3. Средняя и задняя кишка

- •14.3.4. Органы дыхания

- •14.4. Кровеносная система

- •14.4.1. Эволюция общего плана строения кровеносной системы хордовых

- •14.4.2. Филогенез артериальных жаберных дуг

- •14.5. Мочеполовая система

- •14.5.1. Эволюция почки

- •14.5.2. Эволюция половых желез

- •14.5.3. Эволюция мочеполовых протоков

- •14.6. Интегрирующие системы

- •14.6.1. Центральная нервная система

- •14.6.2. Эндокринная система

- •14.6.2.1. Гормоны

- •14.6.2.2. Железы внутренней секреции

- •Глава 15

- •15.2. Методы изучения эволюции человека

- •15.3. Характеристика основных этапов антропогенеза

- •15.4. Внутривидовая дифференциация человечества

- •15.4.1. Расы и расогенез

- •15.4.2. Адаптивные экологические типы человека

- •15.4.3. Происхождение адаптивных экологических типов

- •Раздел V

- •Биогеоценотический уровень организации жизни

- •Глава 16

- •Вопросы общей экологии

- •16.1. Биогеоценоз - элементарная единица биогеоценотического уровня организации жизни

- •16.2. Эволюция биогеоценозов

- •Глава 17 введение в экологию человека

- •17.1. Среда обитания человека

- •17.2. Человек как объект действия экологических факторов. Адаптация человека к среде обитания

- •17.3. Антропогенные экологические системы

- •17.3.1. Город

- •17.3.2.Город как среда обитания людей

- •17.3.3.Агроценозы

- •17.4. Роль антропогенных факторов в эволюции видов и биогеоценозов

- •Глава 18 медицинская паразитология. Общие вопросы

- •18.1. Предмет и задачи

- •Медицинской паразитологии

- •18.2. Формы межвидовых биотических связей в биоценозах

- •18.3. Классификация паразитизма и паразитов

- •18.4. Распространенность паразитизма в природе

- •18.5. Происхождение паразитизма

- •18.6. Адаптации к паразитическому образу жизни. Основные тенденции

- •18.7. Цикл развития паразитов и организм хозяина

- •18.8. Факторы восприимчивости хозяина к паразиту

- •18.9. Действие хозяина на паразита

- •18.10. Сопротивление паразитов реакциям иммунитета хозяина

- •18.11. Взаимоотношения в системе паразит - хозяин на уровне популяций

- •18.12. Специфичность паразитов по отношению к хозяину

- •18.13. Природно-очаговые заболевания

- •Глава 19 медицинская протозоология

- •19.1. Тип простейшие protozoa

- •19.1.1.Класс Саркодовые Sarcodina

- •19.1.2.Класс Жгутиковые Flagellata

- •19.1.3.Класс Инфузории Infusoria

- •19.1.4.Класс Споровики Sporozoa

- •19.2. Простейшие, обитающие в полостных органах, сообщающихся с внешней средой

- •19.2.1.Простейшие, обитающие в полости рта

- •19.2.2.Простейшие, обитающие в тонкой кишке

- •19.2.3.Простейшие, обитающие в толстой кишке

- •19.2.4.Простейшие, обитающие в половых органах

- •19.2.5.Одноклеточные паразиты, обитающие в легких

- •19.3. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.1.Простейшие, обитающие в тканях и передающиеся нетрансмиссивно

- •19.3.2.Простейшие, обитающие в тканях и передающиеся трансмиссивно

- •19.4. Простейшие — факультативные паразиты человека

- •Глава 20 медицинская гельминтология

- •20.1. Тип плоские черви plathelminthes

- •20.1.1.Класс Сосальщики Trematoda

- •20.1.1.1. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе

- •20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

- •20.1.1.3. Сосальщики с двумя промежуточными хозяевами

- •Сосальщики, обитающие в кишечнике

- •Сосальщики, обитающие в желчных ходах печени

- •Сосальщики, обитающие в легких

- •Сосальщики, цикл развития которых не связан с водной средой

- •20.1.2.Класс Ленточные черви Cestoidea

- •20.1.2.1. Ленточные черви, жизненный цикл которых связан с водной средой

- •20.1.2.2. Ленточные черви, жизненный цикл которых не связан с водной средой

- •Ленточные черви, использующие человека в качестве окончательного хозяина

- •Как окончательного хозяина

- •Ленточные черви, использующие человека в качестве промежуточного хозяина

- •20.1.2.3. Ленточные черви, проходящие в организме человека весь жизненный цикл

- •20.2. Тип круглые черви nemathelminthes

- •20.2.1.Класс Собственно круглые черви Nematoda

- •20.2.1.1. Круглые черви — геогельминты

- •Геогельминты, развивающиеся без миграции

- •Геогельминты, развивающиеся с миграцией

- •20.2.1.2. Круглые черви — биогельминты

- •Биогельминты, заражение которыми происходит при проглатывании личинок с тканями промежуточного хозяина

- •Биогельминты, передающиеся грансмиссивно

- •Биология наиболее распространенных филярий, паразитов человека

- •20.2.1.3. Круглые черви, осуществляющие в организме человека только миграцию

- •Глава 21 медицинская арахноэнтомология

- •21.1. Класс паукообразные arachnoidea

- •21.1.1.Отряд Клещи Acari

- •21.1.1.1. Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

- •21.1.1.2. Клещи — обитатели человеческого жилья

- •21.1.1.3. Клещи — постоянные паразиты человека

- •21.2. Класс насекомые insecta

- •21.2.1.Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

- •21.2.2.Насекомые —временные кровососущие паразиты

- •21.2.3.Насекомые —постоянные кровососущие паразиты

- •21.2.4.Насекомые —тканевые и полостные эндопаразиты

- •Глава 22 эволюция паразитов и паразитизма под действием антропогенных факторов

- •Глава 23 ядовитость животных как экологический феномен

- •23.1. Происхождение ядовитости в животном мире

- •23.2. Человек и ядовитые животные

- •Раздел VI

- •24.2. Структура и функции биосферы

- •24.3. Эволюция биосферы

- •Глава 25 учение о ноосфере

- •25.1. Биогенез и ноогенез

- •25.2. Пути воздействия человечества на природу. Экологический кризис

- •Рекомендуемая литература

- •Биология в 2 книгах Книга2

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., д. 29/14.

Глава 14 филогенез систем органов хордовых

Филогенез систем органов хордовых рассмотрен в соответствии с прогрессивным направлением эволюции этого типа животных от подтипа Бесчерепные до класса Млекопитающие. Организация систем органов класса Птицы не описана в связи с тем, что птицы произошли от пресмыкающихся значительно позже млекопитающих и являются боковой ветвью эволюции хордовых.

14.1. Наружные покровы

Покровы любых животных всегда выполняют функцию восприятия внешних раздражении, а также защищают тело от вредных воздействий среды. Интенсификация первой функции покровов приводит в процессе эволюции многоклеточных животных к возникновению нервной системы и органов чувств. Интенсификация второй функции сопровождается дифференцировкой. Характерно также расширение функций, в результате чего кожа как орган защиты участвует также в газообмене, терморегуляции и выделении, выкармливании потомства. Это связано с усложнением строения слоев кожи, появлением и дальнейшим преобразованием многочисленных придатков и желез.

У всех хордовых кожа имеет двойное — экто- и мезодермальное — происхождение. Из эктодермы развивается эпидермис, из мезодермы — дерма. Для бесчерепных характерна слабая степень дифференцированности обоих слоев кожи. Эпидермис однослойный цилиндрический, содержащий одноклеточные слизистые железы, дерма рыхлая, содержит небольшое количество соединительнотканных клеток.

В подтипе Позвоночные эпидермис становится многослойным, причем в нижнем слое клетки постоянно размножаются, а в верхних слоях — дифференцируются, гибнут и слущиваются. В дерме появляются соединительнотканные волокна, придающие покровам прочность. Кожа образует придатки, многообразные в зависимости от образа жизни и уровня организации, а также железы, выполняющие различные функции.

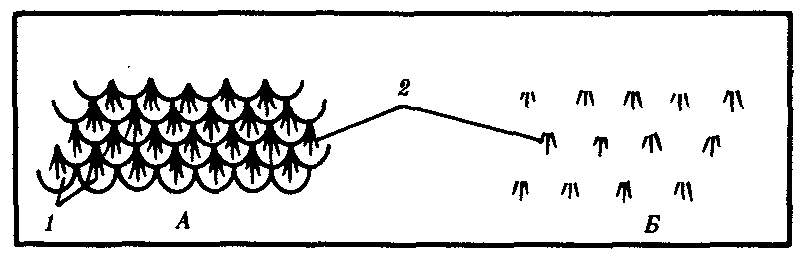

У рыб в эпидермисе железы одноклеточные. Как и у ланцетника, они выделяют слизь, облегчающую движения в воде. Тело рыб покрыто чешуей, имеющей разное строение в зависимости от их систематического положения. Чешую хрящевых рыб называют плакоидной. Она имеет форму шипа и состоит из дентина, покрытого снаружи эмалью (рис. 14.1). Дентин мезодермального происхождения, он образуется за счет функционирования соединительнотканных клеток, выпячивающихся снаружи в виде сосочка. Эмаль, представляющая собой более твердое, чем дентин, неклеточное вещество, формируется сосочком эпидермиса и покрывает плакоидную чешую снаружи.

Вся поверхность тела хрящевых рыб, а также ротовая полость, слизистая оболочка которой происходит из эктодермы, покрыты плакоидной чешуей. Естественно, что функции чешуи в ротовой полости связаны с захватом и удержанием пищи, поэтому они сильно увеличены и являются зубами. У костных рыб чешуя иного типа. Она имеет вид тонких круглых костных пластинок, покрытых тонким слоем эпидермиса. Костная чешуя развивается полностью за счет дермы, но по происхождению связана с примитивной плакоидной.

Кожа примитивных вымерших земноводных — стегоцефалов — соответствовала покровам рыб и тоже была покрыта чешуей. Современные амфибии имеют тонкую гладкую кожу без чешуи, принимающую участие в газообмене. Этому способствует наличие большого количества многоклеточных слизистых желез, секрет которых постоянно увлажняет покровы и обладает бактерицидными свойствами. Некоторые кожные железы ряда земноводных дифференцировались в органы-продуценты токсинов, защищающих их от врагов (см. разд. 23.1).

Рис. 14.1. Закладка плакоидной чешуи:

1—клетки-эмалеобразователи, 2—эпидермис, 3—эмаль, 4—склеробласты—дентинообразователи, 5—дентин, 6—сосочек дермы

Пресмыкающиеся, перешедшие полностью к наземному существованию, имеют сухую кожу, не участвующую в дыхании. Верхний слой эпидермиса ороговевает. Роговые чешуйки у некоторых рептилий тонки и эластичны, у других—сливаются вместе, образуя, как у черепах, мощный роговой панцирь. Большинство пресмыкающихся по мере роста линяют, сбрасывая периодически свой роговой покров. Современные пресмыкающиеся не имеют кожных желез.

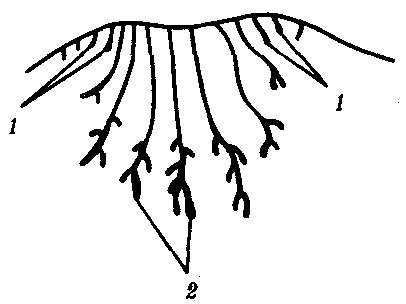

Кожные покровы млекопитающих построены наиболее сложно в связи с выполнением ими многообразных функций. Характерны различные производные кожи: волосы, когти, рога, копыта, а также потовые, сальные и млечные железы. Более примитивные млекопитающие — насекомоядные, грызуны и некоторые другие — наряду с волосяным покровом сохранили также роговые чешуи на хвосте. Волосы у них растут в промежутках между чешуйками, группами по 3—7. У более прогрессивных млекопитающих, утративших чешуи, сохраняется такое же расположение волос (рис. 14.2), покрывающих практически все тело, кроме некоторых участков, например подошв и ладоней у человека.

Волосы многих млекопитающих дифференцированы на типичные, служащие для терморегуляции, и большие, или вибриссы, основания которых связаны с чувствительными нервными окончаниями. У большинства млекопитающих вибриссы расположены в области рта и носа, у приматов они редуцированы в связи с усилением осязательной функции передних конечностей, у многих яйцекладущих и сумчатых — разбросаны по всему телу. Этот факт может свидетельствовать о том, что волосяной покров предков млекопитающих первично выполнял осязательные функции, а затем, по мере увеличения количества волос, стал принимать участие в терморегуляции. В онтогенезе человека закладывается большее количество волосяных зачатков, но к концу эмбриогенеза наступает редукция большинства из них.

|

Рис. 14.2. Расположение волос у млекопитающих. А—на хвосте грызунов; Б—на других участках тела: 1—роговые чешуйки, 2—группы волос, расположенные в шахматном порядке |

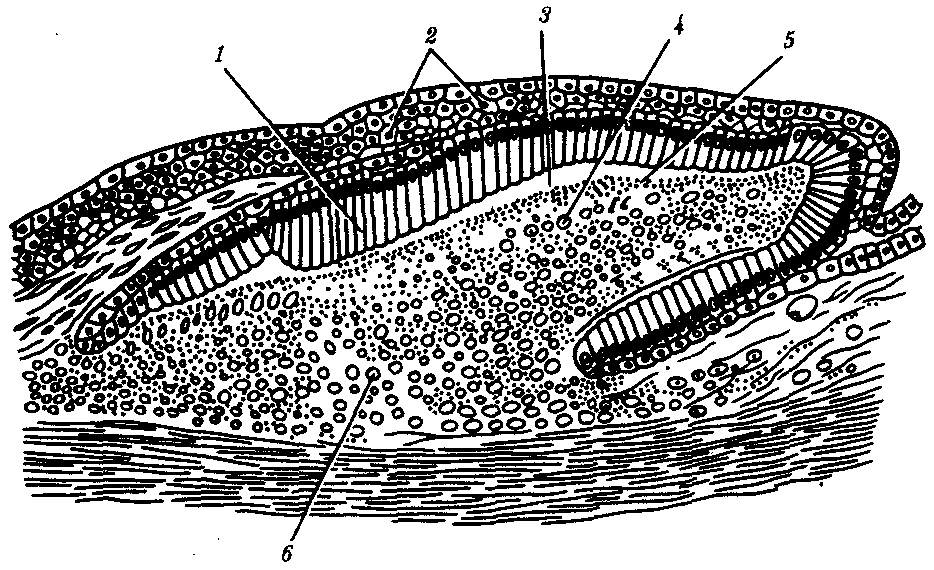

Рис. 14.3. Строение развивающегося соска млекопитающего

Виден постепенный переход от потовых (1) к млечным (2) железам |

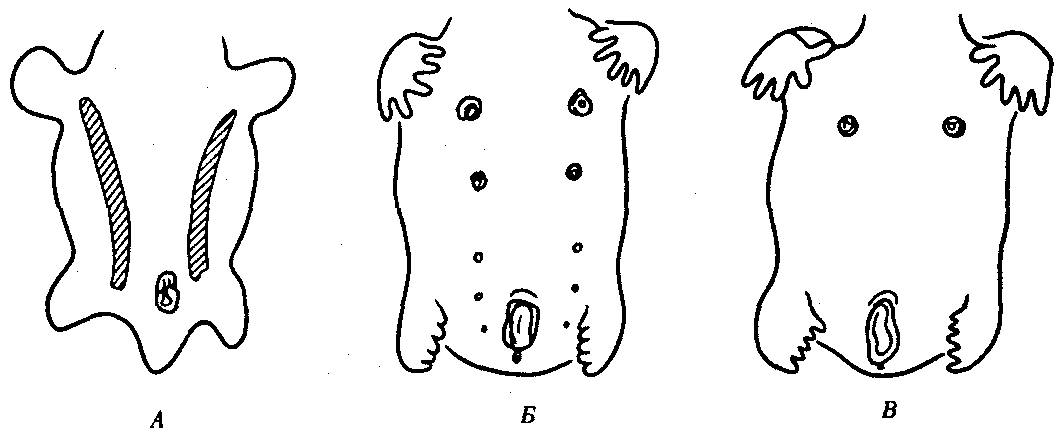

Потовые железы млекопитающих гомологичны кожным железам амфибий. Их секрет может быть слизистым, содержать белки и жир. Некоторые потовые железы дифференцировались у ранних млекопитающих в млечные железы. У яйцекладущих (утконос, ехидна) млечные железы сходны с потовыми по строению и развитию. По краям развивающегося соска молочной железы можно обнаружить последовательные переходы от типичных потовых к млечным железам (рис. 14.3). Количество млечных желез и сосков коррелирует с плодовитостью (от 25 до одной пары), но в эмбриогенезе всех млекопитающих на брюшной поверхности закладываются «млечные линии», тянущиеся от подмышечной впадины до паха. Впоследствии на этих линиях дифференцируются соски, большая часть которых затем подвергается редукции и исчезает. Так, в эмбриогенезе человека закладывается вначале пять пар сосков, а впоследствии остается лишь одна (рис. 14.4).

Рис. 14.4. Эмбриогенез передней брюшной стенки человека. А — зародыш в возрасте 5 недель (видны млечные линии); Б — дифференцировка пяти пар сосков; В — зародыш в возрасте 7 недель

Рис. 14.5. Атавистические аномалии развития кожи.

А — гипертрихоз; Б — полимастия

Сальные железы образуются в коже только у млекопитающих. Их секрет, смазывая волосы и поверхность кожи, придает им несмачиваемость и эластичность.

Онтогенез покровов и придатков кожи млекопитающих и человека отражает их эволюцию по типу архаллаксиса. Действительно, ни зачатки роговых чешуи, характерных для пресмыкающихся, ни более ранние формы придатков кожи в их эмбриогенезе не рекапитулируют. При этом на стадии вторичного органогенеза развиваются сразу зачатки волосяных фолликулов. Нарушения раннего онтогенеза кожных покровов человека могут вызвать возникновение некоторых малосущественных атавистических пороков развития: гипертрихоз (повышенное оволосение), полителию (увеличенное количество сосков), полимастию (увеличенное количество млечных желез) (рис. 14.5). Все они связаны с нарушением редукции избыточного количества этих структур и отражают эволюционную связь человека с наиболее близкими предковыми формами — млекопитающими. Именно поэтому у человека и других млекопитающих невозможно рождение потомства с атавистическими признаками кожных покровов, характерными для более отдаленных предков. Одним из самых известных признаков недоношенности новорожденных является повышенное оволосение кожи. Вскоре после рождения избыточные волосы обычно выпадают, а их фолликулы редуцируются.