- •Вопросы

- •2.1 Метод имитационного моделирования и его особенности. Статическое и динамическое представление моделируемой системы.

- •Анализ финансового состояния

- •Хозяйственные товарищества и общества

- •Полное товарищество

- •Товарищество на вере

- •Общество с ограниченной ответственностью

- •Общество с дополнительной ответственностью

- •Акционерное общество

- •Дочернее общество

- •Зависимое хозяйственное общество

- •Производственные кооперативы

- •Государственные и муниципальные унитарные предприятия

- •Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

- •Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления

- •Некоммерческие организации Потребительские кооперативы

- •Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

- •Учреждения

- •Индивидуальный предприниматель (ип)

- •1. Рассчитываем дифференцированные ставки платы за выбросы:

- •2. Рассчитываем фактические массы выбросы в пределах нормативов, сверх нормативов, но в пределах лимитов, сверх лимитов

- •3. Рассчитываем платежи за выбросы:

- •4. Рассчитываем штрафные платежи за выбросы:

- •5. Определение общей суммы выплат за загрязнение атмосферы выбросами предприятия:

- •2. Рассчитываем фактические массы выбросы в пределах нормативов, сверх нормативов, но в пределах лимитов, сверх лимитов

- •3. Рассчитываем платежи за выбросы:

- •4. Рассчитываем штрафные платежи за выбросы:

- •3. Рассчитываем платежи за выбросы:

- •4. Рассчитываем штрафные платежи за выбросы:

- •Производительность труда формула

- •2. По отраслям производства

- •3. По степени государственного регулирования

- •4. По способам и видам торговли

- •2. По форме оплаты товара различают рынки:

- •5. По характеру связи между рынками

- •6. По степени легальности

- •Стадии проектирования

- •1. По типу операций:

- •4. По объему дополнительных услуг:

- •1)В чем суть принципа «Учета фактора времени»?

- •2) Понятие об инвестициях и их основные классификации

- •3)Понятие об инвестиционном проекте. Классификации инвестиционных проектов

- •4) Срок окупаемости: методика определения и область применения

- •5)Индекс прибыльности инвестиций: методика применения и область применения

- •6) Внутренняя норма прибыли: методика применения и область применения

Учреждения

Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение).

Государственное или муниципальное учреждение может быть автономным, бюджетным или казенным учреждением.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким собственником средств.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств.

Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений определяется законом.

Индивидуальный предприниматель (ип)

Индивидуальный предприниматель (ИП) без образования юридического лица, являющийся физическим лицом, есть также организационно-правовая форма предприятия, например, крестьянское (фермерское) хозяйство является предприятием, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а его глава признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

Владелец предприятия располагает полной свободой действий по сравнению с обществами или товариществами и доход предпринимателя непосредственно зависит от того, насколько успешно он действует в области бизнеса

Накладные расходы и сметная прибыль в строительстве. Их роль в современных условиях развития рыночных отношений.

Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин. Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением. Сметная прибыль—сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование. Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце расчета (сметы), за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам — в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете). Локальные сметные расчеты (сметы) составляются по формам, зависящим от метода определения сметной стоимости СМР.

Назначение, размеры и условия использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

7. Ширина водоохранной зоны озера Байкал устанавливается Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. 11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. .

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 13. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 14. На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

15. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ); 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ);

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть восемнадцатая в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Общая постановка задачи, смысл переменных, основные группы ограничений. Сущность блочной структуры экономико-математической модели.

Экономико-математическая модель (ЭММ) — это математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими. Это математическая запись решаемой экономической задачи.

Постановка задачи (на примере Экономико-математические модели оптимизации производственной структуры сельскохозяйственного предприятия):

Наиболее ответственным моментом в математическом моделировании экономических процессов является правильная постановка экономико-математической задачи, подлежащей решению.

Постановка задачи предполагает ее четкую экономическую формулировку, включающую цель решения, установление планового периода, выяснение известных параметров объекта и тех, количественное значение которых нужно определить, их производственно-экономических связей, а также множества факторов и условий, отражающих моделируемый процесс.

Цель решения экономико-математической задачи выражается количественно определенным показателем, называемым критерием оптимальности. Он должен соответствовать экономической сущности решаемой задачи. При этом необходим всесторонний и глубокий качественный анализ существа решаемой задачи и точная формулировка цели ее решения, поскольку при изменении критерия оптимальности, как правило, значительно изменяется как сам оптимальный план, так и его характеристики. Выбор критерия оптимальности должен быть грамотным с теоретических позиций, соответствовать народнохозяйственным интересам, удовлетворять потребности практического планирования и отвечать требованиям математического метода решения задачи.

В качестве предпочтительных критериев оптимальности, отвечающих целям развития социалистических сельскохозяйственных предприятий, могут выступать следующие показатели:

- максимум прибыли, определяемый как разность между суммой реализованной продукции и ее полной себестоимостью;

- максимум чистого дохода, определяемый как разность между стоимостью валовой продукции и суммой всех производственных затрат;

- максимум товарной (реализованной) продукции; максимум валовой продукции; минимум производственных затрат; минимум приведенных затрат и др. В наибольшей степени требованию максимального производства продукции при минимуме затрат соответствуют первые два критерия — максимум прибыли и максимум чистого дохода.

При решении отдельных экономико-математических задач часто используются наряду со стоимостными и другие разнообразные критерии оптимальности, например минимум затрат пашни, минимум затрат трудовых ресурсов, максимум производства зерна и др.

Смысл переменных (на примере Экономико-математические модели оптимизации производственной структуры сельскохозяйственного предприятия):

Важным этапом при решении экономико-математических задач является определение перечня переменных и ограничений.

В постановке задачи должен содержаться ясный ответ на вопрос, что в ней является неизвестным, иначе говоря, какие переменные величины и их численные значения необходимо найти в результате ее решения.

Во-первых, перечень переменных величин всегда должен отражать характер, основное содержание моделируемого экономического процесса. Например, при моделировании рационов кормления в качестве переменных будут выступать виды кормов и кормовых добавок, из которых составляется рацион для конкретного животного. Решив такую задачу на ЭВМ, определяют, какое количество каждого вида — кормов, входящих в перечень переменных, должно быть в оптимальном рационе.

Аналогично при моделировании производственной структуры сельскохозяйственного предприятия в качестве переменных величин будут выступать неизвестные, искомые размеры отраслей, площади сельскохозяйственных культур и кормовых угодий. В результате решения на ЭВМ будут получены их необходимые величины — какое поголовье скота в разрезе видов и половозрастных групп необходимо содержать в данном хозяйстве, сколько гектаров и каких сельскохозяйственных культур посеять и т. д. Точно так же в экономико-математической модели оптимизации состава и структуры машинно-тракторного парка переменными величинами являются количество видов агрегатов и марок тракторов и сельскохозяйственных машин, покупаемых или списываемых в хозяйстве.

Во-вторых, помимо характера моделируемого процесса, количество и состав переменных в каждой экономико-математической модели определяется вычислительными возможностями ЭВМ и ее программ, на которой предполагается осуществить решение конкретной задачи. Чем больше мощность ЭВМ, тем большее количество переменных и ограничений можно включить в задачу. В-третьих, количество переменных зависит от выбора планового периода процесса (долгосрочный, среднесрочный, текущий), который оказывает существенное влияние на степень детализации состава переменных. Чем меньше период, на который составляется экономико-математическая модель, тем больше детализация переменных. При планировании на более отдаленную перспективу (пятилетний план, план организационно-хозяйственного устройства) необходимости в столь подробной детализации переменных нет, и поэтому сельскохозяйственные культуры вводятся в разрезе групп, а поголовье животных — в пересчете на структурные или условные головы.

В-четвертых, количество переменных зависит также от того, насколько подробно в модели должны быть представлены следующие признаки: вид продукции;

- направление использования продукции;

- применяемые виды технологии возделывания, степень интенсивности;

- способы, каналы и сроки производства и реализации продукции.

По указанным признакам детализуются переменные как по растениеводству, так и по животноводству. Одна и та же сельскохозяйственная культура может быть представлена несколькими переменными, например, многолетние травы на сено, сенаж, силос, зеленый корм, семена; овес на фураж, для реализации государству, для обмена на комбикорм, на семена для посева однолетних трав и т. д.

Переменные по животноводству могут быть дифференцированы также и по вариантам кормления, уровню продуктивности, удельному весу маточного поголовья, видам построек, в которых размещен скот.

По экономической роли в моделируемом процессе все переменные величины классифицируются на основные и вспомогательные.

Основные переменные обозначают сельскохозяйственные культуры, отрасли животноводства, сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, виды кормов, то есть те величины, которые определяют основное содержание моделируемого процесса в каждом конкретном случае.

Вспомогательные переменные привлекают специально для облегчения математической формулировки условий, для определения расчетных величин (объемов ресурсов, показателей эффективности производства и т. д.).

Для каждой переменной величины устанавливается определенная размерность. Целесообразно иметь одинаковую размерность по однотипным группам переменных. Так, если сельскохозяйственные культуры принято измерять в гектарах посева, то нужно, чтобы ни одна из отраслей растениеводства не имела размерности в центнерах. Размерность в гектарах еще удобна и потому, что в годовых отчетах и производственно-финансовых планах информация, необходимая для построения экономико-математических моделей, чаще всего дана в расчете на 1 га и проводить дополнительные расчеты, как правило, не нужно.

Группы ограничений (на примере Экономико-математические модели оптимизации производственной структуры сельскохозяйственного предприятия):

После установления перечня переменных величин необходимо определить состав и количество ограничений, отражающих условия задачи. Как уже подчеркивалось в постановке задачи, ограничения должны отражать те экономические и технологические условия, которые действительно ограничивают возможности производства. Следует также помнить, что чем больше ограничений включено в модель, тем сложнее реализовать ее на ЭВМ малой мощности.

Все ограничения по их экономическому значению классифицируются на основные, дополнительные и вспомогательные.

Основные ограничения отражают главные условия задачи. Они накладываются на все или большинство переменных. К ним относятся ограничения по использованию производственных ресурсов (земли, рабочей силы, машинно-тракторного парка, удобрений, денежно-материальных затрат, кормов и т. д.).

Дополнительные ограничения накладываются на небольшое количество переменных величин или отдельные переменные. Обычно они формулируются в виде неравенств, ограничивающих снизу и сверху потребление, множество, элементами которого являются номера ограничений по соотношениям посевных площадей сельскохозяйственных культур.

Отдельные переменные могут быть связаны с объемом ограничений (константами) с помощью коэффициента-связки.

Сущность блочной структуры ЭММ.

В зависимости от структуры модели бывают: а) однофакторные и многофакторные, где имеется только один фактор или же два и более признаков; б) простые и блочные (первые описывают моделирование по одному объекту, а вторые – по совокупности). Примером блочных моделей является разработка программы развития союза кооперативов или же предприятий районного АПК.

Блочное программирование используется для решения задач многоуровневой иерархической структуры, которые ставятся применительно к производственным комплексам, холдингам, финансово-промышленным группам, корпорациям и т.п. Эти организации состоят из нескольких предприятий, имеющих свои локальные характеристики (ресурсами, показателями) и в то же время объединенных совокупностью ограничений и единой целевой функцией. Блочное программирование включает модели, в которых отдельные ограничивающие условия содержат все переменные (ограничения, образующие блок-связку) и модели, которые имеют только часть переменных (ограничения, образующие блоки).

Операции коммерческого банка в РФ. Специфика их формирования.

Экономическая деятельность банков играет очень важную роль во всей банковской системе государства, а также и во всей экономике стране. Экономическая деятельность коммерческих банков основана на осуществление всех операций банками в пределах выданной лицензии, а самое главное, как и в предпринимательстве, основана на получении определенной прибыли.

К экономической деятельности можно отнести всю деятельность коммерческих банков, все операции связанные с осуществлением их деятельности. Можно все эти операции подразделить на две группы: · активные операции банка; · пассивные операции банка. 1. Пассивные операции банков – это операции, посредством которых банки формируют свои ресурсы для проведения кредитных и других активных операций. В результате пассивных операций происходит увеличение средств на пассивных счетах, а также активно-пассивных счетах (в части превышения пассива над активом). Пассивные операции могут осуществляться в трёх формах: 1) формирование собственных средств банка, к которым относятся Уставный фонд, резервный, страховые фонды, а также нераспределённая прибыль. Уставный фонд является амортизатором при совершении активных операций, и при неблагоприятных последствиях этих операций банк будет отвечать по претензиям вкладчиков и кредиторов за счёт уставного фонда. Резервный фонд создаётся путём ежегодных отчислений от прибыли до достижения этим фондом размера предусмотренного уставом банка. Используется резервный фонд для покрытия убытков от активных операций, а также для выплаты дивидендов по привилегированным акциям в случае недостатка прибыли или наличия убытка. Страховые фонды могут создаваться на цели и в размерах, предусмотренных Уставом банка. 2) формирование заемных средств. Сюда относятся кредиты, получаемые коммерческими банками от других банков и Национального банка. Обычно эти кредиты используются для оперативного регулирования ликвидности балансов банка, а также для выдачи кредитов неожиданным выгодным заемщикам. 3) формирование привлечённых средств. Основной формой привлечения ресурсов в мировой банковской практике являются депозитные операции. За счёт них формируется около 70-80% всех ресурсов банка. Депозитные операции – операции по привлечению средств юридических и физических лиц во вклады на определённый срок либо до востребования.

С помощью первой формы пассивных операций создается первая крупная группа кредитных ресурсов - собственные ресурсы.

Активные операции коммерческого банка можно разделить на четыре крупные группы:

· кредитные операции (или ссуды); · инвестиции в ценные бумаги; · кассовые операции; · прочие активы.

Активные операции банков представляют собой использование собственных и привлеченных (заемных) средств, осуществляемое банками в целях получения прибыли при одновременном соблюдении законодательных норм, поддержания необходимого уровня ликвидности и рациональном распределении рисков по отдельным видам операций. По своим задачам активные операции можно подразделить на операции, имеющие целью поддержание на том или ином уровне ликвидности банка, и операции, направленные на получение прибыли. Между этими видами операций существует определенное соотношение, необходимое для поддержания деятельности банка на достигнутом уровне.

Все виды доходов коммерческого банка по форме можно разделить на три группы: 1) процентный доход; 2) доход в форме комиссионного вознаграждения; 3) прочие виды (доходы от операций на рынке спекулятивного характера, разница между балансовой и рыночной ценой проданного имущества, переоценка ценных бумаг и других активов, полученные штрафы, пени, неустойки, дисконтный доход). Процентный доход может сочетаться с комиссией. Например, при кредитных операциях банк может получать одновременно процентные платежи и комиссию.

Доходы от услуг во всех перечисленных формах должны возмещать издержки банка, покрывать риски и создавать прибыль.

Расходы коммерческого банка можно классифицировать по характеру, форме, способу учета, периоду, к которому они относятся, по влиянию на налогооблагаемую базу, способу ограничения. По характеру расходы банка делятся на шесть групп: операционные, расходы по обеспечению хозяйственной деятельности банка, по оплате труда персонала банка, по уплате налогов, отчисления в специальные резервы и пр. По форме различаются процентные, комиссионные и прочие непроцентные расходы. По периоду, к которому относятся расходы, выделяются расходы текущего периода и расходы будущих периодов.

По способу ограничения расходы банка делятся на нормируемые и ненормируемые. По влиянию на налогооблагаемую базу затраты банка делятся на три группы:

- расходы, относимые на себестоимость банковских услуг (т. е. учитываемые на расходных счетах) и уменьшающие налогооблагаемую базу банка при расчете налога на прибыль;

- расходы, учитываемые на расходных счетах, но не уменьшающие налогооблагаемую базу банка;

- расходы, прямо относимые на убытки банка и не учитываемые при расчете налогооблагаемой базы банка.

Прибыль – это главный показатель результативности работы банка. Разность между доходами и расходами коммерческого банка составляет его валовую прибыль (валовой доход).

Определение, задачи и функции логистики. Уровни развития логистики.

Определение логистики - Наука о планировании, организации, управлении, контроле и регулировании движения материальных, финансовых и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до конечного потребителя.

Осн. Задачи: 1)Разработка тщательно взвешенного и обоснованного предложения, которое будет способствовать наибольшей эффективности работы предприятия, повышения его рыночной доли и получению преимуществ перед конкурентами. 2). Создание интегрированной эффективной системы регулирования и контроля материальных и информ-х потоков, обеспечивающих высокое качество поставки продукции.

Два вида функций: Оперативная – оперативный характер ф-й связан с непосредственным управлением материальных ценностей в сфере снабжения (управление движением сырья и материалов, отд.частей или запасов готовой продукции (ГП) от поставщика к производственным пред-тиям), производства (управление запасами, включающее контроль движения полуфабрикатов и комплектующих через все стадии произв-го процесса, а также перемещение ГП на оптовые склады и розничные рынки сбыта) и распределения (оперативная организация потоков конечной продукции от предприятия производителя к потребителю). Координационная - выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах, различных фаз и частей производства; - анализ рынков, на кот. действует предприятие; - прогнозирование поведения других источников этих рынков; - обработка данных касающихся заказов и потребностей клиентов. В рамках этих ф-й выделяют ещё одно направление в логистике – оперативное планирование, необходимое для сокращения запасов без снижения эффективности производственной и сбытовой деят-ти предприятия. Его суть – на основании прогноза спроса разрабатываются графики перевозок и в целом порядок управления запасами ГП, которая в итоге определ. планирование производства, разработку программ снабжения её сырьём и комплектующими ее изделиями.

Уровни развития логистики.

1 уровень – Область действия логист.системы охватывает организацию хранения ГП, отправляемой с предприятия и ее транспортировку. Принцип: непосредственное реагирование на ежедневные колебания спроса и сбоев в процессе распределения продукции. Оценивается величиной доли затрат на транспортировку и др. операции по распределению продукции в общей сумме выручки от продаж.

2 уровень – Характ-ся управлением потоков производимых предпр-ем товаров от последнего пункта произв-ой линии до конечного потребителя. Функции: обслуживание заказчика, обработка заказов, хранение ГП на предпр-ии, управление запасами ГП, перспективное планирование работы системы. Оценивается исходя из сопоставления данных сметы расходов и реальных затрат.

3 уровень – Конторлирует лог.операции от закупки сырья до обслуживания конечного потребителя продукции. Функции: доставка сырья на предпри-я, прогнозирование сбыта, производств.планирование, добыча и закупка сырья, управление запасами сырья и незаверш. проив-ва, проектирование систем лог. Оценивается сравнением со стандартом качества обслуживания. Не затрагивает повседневное управление предприятием. Управление основано на планировании упреждающих воздействий.

4 уровень - Интегрирует процессы планир-ия и контроля операции лог.с операциями маркетинга сбыта, производства и финансов, что способствует увязке целей различных подразделений предпр-я. Управление производится на основе долговременного планирования.

Определение и особенности понятия «недвижимость». Рынок недвижимости.

Недвижимость-зем участки, участки недр, и все что прочно связано с землей, т.е. объекты перемещения кот без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т.ч. здания, сооружения и незаверш строительство, водные и воздуш суда, космич объекты. Недвижимость как объект оценки –земля как физ объект и все что с ней прочно связано (зем участки, здания, сооружения, лес, многолет насаждения, водные объекты, недра). Недвижимость в определении ГК – обязательность госрегистрации и +к предыдущему водные и воздуш суда, космич объекты, предприятия (в целом как имущ комплекс), незаверш стр-во. Основа недвижимости - земельный участок-часть поверх земли, в т.ч.почвенный слой, границы которого описаны и удостоверены, + то что находится над и под поверхностью земли, если иное не предусмотрено законом. Наличие земельного участка в составе объекта явл необходимым и достаточным условием чтобы объект считался недвижимым. Теоретическая модель ОН=ЗУ(зем уч)+Онп(над поверх)+Опп(под поверх)+Вп(возд простр-во)+Кип (компл имущ прав). 3 аспекта: физический (неразрывная связь с землей-место положения, ландшафт, размеры), экономический (вид товара для получения дохода – доходность, цена), правовой (необх учитывать права и их значение в сделках – право собственности), социальный (удовлетворение физиологич, психологич, интеллект потребностей человека). Погранич понятия между движ и недвиж вещами: неотделимые части (лифт) и принадлежность недвиж вещей - фикстуры (люстра без квартиры не нужна).

Особенности недвижимости как товара и объекта инвестирования.

1)Неразрывн. связь кажд. конкрет. О.Н. с определенным уч-ком земли определяет уникальность, непохожесть на другие объекты,даже созданные по типовым проектам. 2)Длительность создания и использования приводят к изменению стоимости О.Н. в течение жизнен. цикла под влиянием разл. факторов.3)Недв-ть как часть производит. сил явл-ся особым видом товара, способным приносить доход. Приобретение недв-ти – направление инвестирования.4)Значительная стоимость создания/приобретения О.Н. приводит к необходимости привлечения к сделке не только собств. ср-в, но и заемного капитала. 5)Раздельные юрид. права и раздельная товарность. О.Н. могут наход-ся как в полной собственности, так и быть обременены имуществ-ми правами полностью или частично. 6)Недвижимость как объект вложения средств обладает низкой ликвидностью.

С точки зрения экономики ОН можно рассматривать как благо и как источник доходов.

Рынок недвиж.- система правовых, экономич., организационных и культурных отношений между субъектами рынка недвиж. по поводу создания, формирования, распределения, обмена, потребления полезных свойств, а так же прав и обязанностей, вытекающих из обладания объекта недвиж.

Субъекты рынка: покупатели(арендаторы), продавцы(арендодатели), профессиональные участники рынка(институциональные-представляющие интересы гос-ва и действующие от его имени) и (неинституциональные-субъекты, работающие на коммерческой основе).

Особенности рынка недвиж.- отсутствие централизации, наличие четкой сигментации, частный характер сделок, сложность получения инф-ции, высокий уровень риска и неопределенности, низкая эластичность предложения.

Рынок недвиж.- является рынком несовершенной конкуренции.

Основные факторы, регулирующие рынок-спрос и предложение.

Основная движущая сила- конкуренция среди продавцов.

Классифицируют рынок - по объектам, по способу совершения сделок, по географич. фактору, по стоимости, по виду сделок, по степени готовности к эксплуатации.

Факторы, определяющие спрос: платежеспособность населения, изменение численности, соотношение между слоями, изменение вкусов, условия и доступность финансирования. Факторы предложения: наличие резервов пустующих объектов, объем нового строительства.

Определение потребности в воде в населенном пункте. Суточные, часовые, секундные расходы, коэффициенты неравномерности. Требуемые свободные напоры.

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых централизованных систем наружных водопроводов для обеспечения водой населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий решается вопросы по определению расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение, мытье улиц, площадей и полив газонов, зеленых насаждений и сельскохозяйственных посадок. За основу расчета принимаются нормы водопотребления на указанные нужды и коэффициенты неравномерности водопотребления. Нормой водопотребления называется количество воды, расходуемой на определенные нужды в единицу времени или на единицу вырабатываемой продукции. Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для жилой застройки л промышленных предприятий различны и назначаются по СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”. Для жилых зданий нормы выбираются в зависимости от благоустройства районов застройки и климатических условий. На промышленных предприятий вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды и для душей.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

![]() (1)

(1)

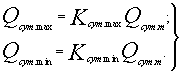

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1; Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства. Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

(2)

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

![]()

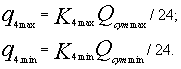

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

(3)

(3)

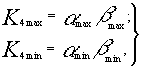

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

(4)

(4)

где a — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый a max = 1,2—1,4; a min = 0,4—0,6; b — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте.

Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевомводопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м. При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Определение расчетных расходов сточных вод.

Размеры сооружений систем водоотведения определяются по расчетным расходам, вычисление которых связано с удельным водоотведением. Удельное водоотведение бытовых вод от города – среднесуточный (за год) расход вод л/сут, отводимый от одного человека, пользующегося системой водоотведения. Оно зависит от степени благоустройства зданий, под которой подразумевается степень оборудования зданий санитарно – техническими устройствами. Чем выше степень благоустройства, тем выше удельное водоотведение. Удельное водоотведение зависит от климатических условий: в южных районах с более теплым климатом оно выше, чем в северных. Удельное водоотведение устанавливают на основании изучения опыта работы действующих систем водоотведения. Рекомендуемое СНиП 2.04.03-85 удельное водоотведение для районов с застройкой зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, составляет 230-350 л/сут на одного жителя. В этих нормах учтены расходы бытовых вод от жилых зданий, а также расходы воды от административных зданий и коммунально-бытовых предприятий, расположенных в городе, но не учтены расходы бытовых и производственных вод от промышленных предприятий, которые нужно учитывать особо. Удельное водоотведение бытовых вод от промышленных предприятий – расход воды, л/смену, от одного работающего. Оно одинаково для предприятий всех отраслей промышленности и не зависит от климатических условий. Рекомендуемые значения удельного водоотведения приведены в СНиП 2.04.01-85.

Важной задачей при проектировании и реконструкции водоотводящих сетей является определение расчетных расходов сточных вод. ^ Расчетный расход – это максимальный расход сточных вод, пропуск которого должны обеспечить водоотводящие сооружения на расчетный период. Расчетные расходы бывают суточными, часовыми и секундными. Суточные и часовые наиболее часто выражаются в м3, а секундные – в литрах. Общие расходы определяются по формулам:

а. Средний суточный:

Qmid = Nqн/1000, м3/сут, где N – число жителей, qн – удельное водоотведение, л/сут∙ч. б. Максимальный суточный:

Qmax = NqнK1/1000, м3/сут, где K1 – коэффициент суточной неравномерности. в. Максимальный часовой:

![]() ,

м3/ч,

где K2 –

коэффициент часовой

неравномерности.

г. ^ Максимальный

секундный:

,

м3/ч,

где K2 –

коэффициент часовой

неравномерности.

г. ^ Максимальный

секундный:

![]() ,

л/с, где Kgen.max –

общий максимальный коэффициент

неравномерности.

,

л/с, где Kgen.max –

общий максимальный коэффициент

неравномерности.

Определение суммы платы за загрязнение водных объектов.

Определение общей суммы выплат предприятия за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.