- •Вопросы

- •2.1 Метод имитационного моделирования и его особенности. Статическое и динамическое представление моделируемой системы.

- •Анализ финансового состояния

- •Хозяйственные товарищества и общества

- •Полное товарищество

- •Товарищество на вере

- •Общество с ограниченной ответственностью

- •Общество с дополнительной ответственностью

- •Акционерное общество

- •Дочернее общество

- •Зависимое хозяйственное общество

- •Производственные кооперативы

- •Государственные и муниципальные унитарные предприятия

- •Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

- •Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления

- •Некоммерческие организации Потребительские кооперативы

- •Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

- •Учреждения

- •Индивидуальный предприниматель (ип)

- •1. Рассчитываем дифференцированные ставки платы за выбросы:

- •2. Рассчитываем фактические массы выбросы в пределах нормативов, сверх нормативов, но в пределах лимитов, сверх лимитов

- •3. Рассчитываем платежи за выбросы:

- •4. Рассчитываем штрафные платежи за выбросы:

- •5. Определение общей суммы выплат за загрязнение атмосферы выбросами предприятия:

- •2. Рассчитываем фактические массы выбросы в пределах нормативов, сверх нормативов, но в пределах лимитов, сверх лимитов

- •3. Рассчитываем платежи за выбросы:

- •4. Рассчитываем штрафные платежи за выбросы:

- •3. Рассчитываем платежи за выбросы:

- •4. Рассчитываем штрафные платежи за выбросы:

- •Производительность труда формула

- •2. По отраслям производства

- •3. По степени государственного регулирования

- •4. По способам и видам торговли

- •2. По форме оплаты товара различают рынки:

- •5. По характеру связи между рынками

- •6. По степени легальности

- •Стадии проектирования

- •1. По типу операций:

- •4. По объему дополнительных услуг:

- •1)В чем суть принципа «Учета фактора времени»?

- •2) Понятие об инвестициях и их основные классификации

- •3)Понятие об инвестиционном проекте. Классификации инвестиционных проектов

- •4) Срок окупаемости: методика определения и область применения

- •5)Индекс прибыльности инвестиций: методика применения и область применения

- •6) Внутренняя норма прибыли: методика применения и область применения

4. По объему дополнительных услуг:

«Мокрый» и «чистый» лизинг – различаются объёмом дополнительных услуг, которые прописываются в договоре, без которых невозможно использование предмета лизинга (техническое обслуживание, ремонт, страхование предмета лизинга, подготовка квалифицированного персонала лизингополучателя, маркетинг, реклама и т.д.).

«Чистый» (нетто) лизинг – все дополнительные расходы несёт лизингополучатель и в лизинговые платежи они не включаются. При чистом лизинге лизингодатель только передает имущество лизингополучателю, а все проблемы, связанные с его эксплуатацией, наладкой, ремонтом, страхованием ложатся на плечи лизингополучателя. Такой вид лизинга предпочтителен для лизингополучателя с точки зрения меньших издержек, но с точки зрения сервисного обслуживания все возникающие проблемы придется решать самому.

«Мокрый» (полный) лизинг – лизинг с полным или комплексным набором сервисных услуг, которые предоставляет лизингодатель в течение всего срока лизинга. Это форма договорных лизинговых отношений, при которой лизингодатель берет на себя какие-либо договорные обязательства, предполагающие техническое обслуживание лизингового имущества, его ремонт, а также обучение или стажировку персонала фирмы-лизингополучателя, страхование и другие аспекты хозяйственной деятельности. При лизинге с дополнительными обязательствами компании-лизингополучателю не нужно прилагать свои усилия по всем юридическим формальностям. Всю данную работу выполнит лизинговая компания.

Основное преимущество «мокрого» лизинга в сравнении с другими его видами и обычными формами хозяйственных отношений состоит именно в предоставлении широкого спектра сопутствующих высокопрофессиональных услуг, оказываемых пользователю лизингодателем при возможном участии и самого производителя имущества.

В отличии от обычной купли-продажи, сервисное обслуживание оборудования при полном лизинге предусматривается в течение всего срока действия договора лизинга.

Существует лизинг с частичным набором услуг, который предполагает заранее согласованное разделение функций по техническому обслуживанию имущества между сторонами договора. Например, лизингополучатель берет на себя ответственность за соблюдение установленных норм эксплуатации имущества и его текущее обслуживание, а лизингодатель оплачивает расходы по поддержанию лизингового имущества в исправном состоянии.

5. По типу имущества различают: лизинг движимого имущества (оборудование, техника, автомобили), в том числе нового и бывшего в употреблении, и лизинг недвижимости (здания, сооружения, суда, самолеты).

6. По характеру лизинговых платежей различают: денежный, компенсационный и комбинированный лизинг. При этом денежный лизинг имеет место, если все платежи производятся в денежной форме; компенсационный предусматривает платежи в форме готовой продукции, произведенной на лизинговом оборудовании, или оказания встречных услуг; комбинированный основан на сочетании денежных и компенсационных платежей, т.е оплата обязательств лизингополучателем может осуществляться частично в денежной форме и в форме товаров и встречных услуг.

7. По условиям замены имущества лизинг делится на срочный и возобновляемый (револьверный).

При срочном лизинге имеет место одноразовая аренда имущества.

При возобновляемом в рамках одного договора лизинга лизингополучатель по истечении определённого срока, в зависимости от износа, имеет право обменять предмет лизинга на другой более современный и совершенный. Количество объектов лизинга и сроки их использования по возобновляемому лизингу заранее могут не оговариваться. При замене оборудования на другое все расходы несет лизингополучатель. Потребность в таком виде лизинга возникает, например, когда лизингополучателю по технологии последовательно требуется различное оборудование.

Разновидностью возобновляемого лизинга выступает генеральный лизинг - предоставление лизинговой линии, по которой лизингополучатель может брать дополнительное оборудование без заключения каждый раз нового договора. Это очень важно для предприятий, которые осуществляют непрерывный производственный цикл. Генеральный лизинг становится идеальным вариантом решения проблем, которые могут возникнуть со срочной поставкой или заменой уже полученного по лизингу оборудования, так как времени на проработку и заключение нового лизингового контракта, как всегда, нет.

8. В зависимости от сроков лизинговые сделки можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Поскольку градация по срокам в нынешнем законодательстве не установлена, мы приводим шкалу, установленную в старом законе, хотя в различных источниках Вы можете встретиться с другими критериями. Но данный факт не столь существенен.

долгосрочный лизинг — лизинг, осуществляемый в течение трех и более лет;

среднесрочный лизинг — лизинг, осуществляемый в течение от полутора до трех лет;

краткосрочный лизинг — лизинг, осуществляемый в течение менее полутора лет.

В деловом обороте Вы можете встретиться с таким понятием, как фиктивный лизинг. Фиктивной или притворной называют сделку, которая совершена с целью прикрытия другой сделки. В примере с лизингом это может быть прикрытие договора купли-продажи с рассрочкой платежа с целью использования налоговых льгот, предусмотренных законодательством при лизинговых сделках как лизингодателем (продавцом), так и лизингополучателем (покупателем). При раскрытии фиктивности лизингового договора, сделка будет считаться ничтожной.

Сущность и методы экономической оценки экологического ущерба.

Под загрязнением окружающей среды (ОС) понимается антропогенно обусловленное поступление вещества и энергии в окружающую среду, свойства, местоположение или количество которых приводит к ухудшению ее состояния с точки зрения социально-экономических интересов общества.

Эколого-экономический ущерб, причиняемый окружающей среде, означает возможные или фактические экономические, экологические и социальные потери, возникающие в результате нарушения природоохранного законодательства; хозяйственной деятельности человека; аварий и катастроф.

Ущерб проявляется в виде потерь природных, трудовых, материальных, а, следовательно, и финансовых ресурсов в народном хозяйстве; ухудшения социально-гигиенических условий проживания населения; качественных изменений (потерь) экономического потенциала страны. Таким образом, ущербом от загрязнения ОС можно считать результат данного вредного воздействия на реципиентов.

Ущерб от воздействия атмосферных загрязнений проявляется в повышении заболеваемости населения; в негативных последствиях загрязнения водных ресурсов; в снижении биопродуктивности природно-хозяйственных комплексов; в преждевременном износе основных фондов покрытий; в снижении рекреационного потенциала территорий и т.п.

Ущерб от загрязнения водной среды и водного фонда проявляется в снижении биопродуктивности водных экосистем; в ухудшении потребительских свойств воды как природного ресурса; в затратах на ликвидацию последствий загрязнения воды и восстановление ее качества; во вреде здоровью населения.

Ущерб от загрязнения земельных ресурсов проявляется в количественном и качественном ухудшении состава и свойств почвы; снижении природохозяйственной значимости сельхозугодий; деградации земель; захламлении и загрязнении почв и земельных ресурсов отходами производства и потребления.

Ущерб от загрязнения окружающей среды может измеряться:

в натуральных показателях ущерба, характеризующих ухудшение состояния реципиентов, вызываемое данным уровнем загрязнения;

в условных единицах нагрузки на реципиентов при данном уровне загрязнения.

Показатели нагрузки на реципиентов в условном исчислении учитывают:

состав реципиентов в загрязненной зоне;

степень достижения установленных нормативов качества ОС в рассматриваемом регионе;

сравнительную опасность различных загрязнений для здоровья человека, экологических систем, общественного и личного имущества;

условия рассеивания (разбавления) загрязняющих веществ в окружающей среде.

Экономическая оценка экологического ущерба заключается в определении фактических и возможных финансовых потерь от негативного изменения качественных и количественных параметров ОС в целом и ее отдельных эколого-ресурсных компонентов, а также от последствий этого изменения.

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды является комплексной величиной и представляет собой сумму затрат, возникающих у реципиентов в пределах загрязненной зоны. При этом учитываются затраты на снижение загрязнения; затраты на восстановление ОС; дополнительные затраты из-за изменения качества окружающей среды; затраты на компенсацию риска для здоровья людей; затраты на дополнительный природный ресурс для обезвреживания потока загрязнителей; затраты, вызываемые вторичным загрязнением.

В зависимости от способа измерения экологического ущерба могут быть использованы два метода его экономической оценки:

пересчет в денежное выражение натуральных показателей ущерба (применяется в случаях, когда выявлены натуральные ущербы от загрязнения ОС по важнейшим реципиентам в пределах загрязненной территории и определены нормативы затрат на компенсацию или предотвращение данного вредного воздействия);

пересчет в денежное выражение показателей условной нагрузки на реципиентов (применяется при расчетах эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий, а также при установлении нормативов экономического стимулирования и экономических санкций за результаты природоохранной деятельности).

В существующих методиках стоимостной оценки ущерба от загрязнения атмосферы и водных объектов используется подход, основанный на приведении различных загрязняющих веществ (ЗВ) к «монозагрязнителю», то есть к агрегированному виду. Экономическая оценка годового ущерба (У, руб./год) от выброса (сброса) ЗВ в атмосферный воздух (водохозяйственный участок) определяется по формуле:

![]() ,

(1.1)

,

(1.1)

где:

![]() –удельный

эколого-экономический ущерб от выброса

(сброса) одной условной тонны загрязнений,

руб./усл.т;

–удельный

эколого-экономический ущерб от выброса

(сброса) одной условной тонны загрязнений,

руб./усл.т;

![]() –приведенная

масса выброса (сброса) ЗВ, усл.т/год;

–приведенная

масса выброса (сброса) ЗВ, усл.т/год;

![]() –коэффициент,

учитывающий экологические факторы

(состояние атмосферного воздуха или

водных объектов) для рассматриваемой

территории.

–коэффициент,

учитывающий экологические факторы

(состояние атмосферного воздуха или

водных объектов) для рассматриваемой

территории.

Величина удельного эколого-экономического ущерба определяется исходя из условий компенсации: затрат на предупреждение попадания загрязнителей в окружающую среду; затрат на ликвидацию последствий этого попадания. Данный показатель дифференцируется:

в случае загрязнения атмосферы – по экономическим районам Российской Федерации;

в случае загрязнения водных объектов – по бассейнам морей, рек и административно-территориальным единицам РФ.

Приведенная масса выброса (сброса) ЗВ представляет собой величину, позволяющую в сопоставимом виде отразить относительную вредность (эколого-экономическую опасность) всей суммы разнообразных загрязнений, поступающих в атмосферный воздух или в водную среду. Этот показатель рассчитывается по формуле:

![]() ,

(1.2)

,

(1.2)

где:

![]() –индекс

вида ЗВ;

–индекс

вида ЗВ;

![]() –количество

загрязнителей;

–количество

загрязнителей;

![]() –фактическая

масса выброса (сброса) i-го вида загрязняющих

веществ, т/год;

–фактическая

масса выброса (сброса) i-го вида загрязняющих

веществ, т/год;

![]() –показатель

относительной (эколого-экономической)

опасности i-го вида загрязняющих веществ,

усл.т/т.

–показатель

относительной (эколого-экономической)

опасности i-го вида загрязняющих веществ,

усл.т/т.

Значение

величины

![]() для каждого вида ЗВ определяется по

формуле:

для каждого вида ЗВ определяется по

формуле:

![]() ,

(1.3)

,

(1.3)

где:

![]() –предельно

допустимая концентрация i-го вида

загрязняющего вещества, мг/м3

(г/м3).

–предельно

допустимая концентрация i-го вида

загрязняющего вещества, мг/м3

(г/м3).

При

расчете ущерба от загрязнения воздушного

бассейна в качестве ПДК применяется

![]() – среднесуточная предельно допустимая

концентрация i-го вида ЗВ в атмосфере.

При отсутствии этого показателя

принимается предельно допустимая

максимальная разовая концентрация (

– среднесуточная предельно допустимая

концентрация i-го вида ЗВ в атмосфере.

При отсутствии этого показателя

принимается предельно допустимая

максимальная разовая концентрация (![]() )

или величина ориентировочно безопасного

уровня воздействия (ОБУВ).

)

или величина ориентировочно безопасного

уровня воздействия (ОБУВ).

При

расчете ущерба от загрязнения водных

объектов в качестве ПДК принимается,

как правило,

![]() – предельно допустимая концентрацияi-го

вида ЗВ для водоемов рыбохозяйственного

значения. При отсутствии этого показателя

можно использовать показатель ПДК

загрязняющего вещества в воде водных

объектов хозяйственно-питьевого и

культурно-бытового водопользования, а

также величину ОБУВ.

– предельно допустимая концентрацияi-го

вида ЗВ для водоемов рыбохозяйственного

значения. При отсутствии этого показателя

можно использовать показатель ПДК

загрязняющего вещества в воде водных

объектов хозяйственно-питьевого и

культурно-бытового водопользования, а

также величину ОБУВ.

Для

тех веществ, по которым в действующих

списках ПДК указано «отсутствие»

рекомендуется принимать значение

![]() как для наиболее опасных загрязнителей.

как для наиболее опасных загрязнителей.

Коэффициент,

учитывающий экологические факторы,

предназначен для учета суммарного

воздействия, оказываемого загрязнениями

на конкретную территорию (при этом

принимаются во внимание природно-климатические

особенности территории, значимость

расположенных на ней природных и

социально-культурных объектов). В

основу коэффициента, учитывающего

состояние атмосферного воздуха (![]() ),

положен показатель степени загрязнения

и деградации природной среды на

территориях экономических районов РФ

в результате присущих этим районам

выбросов в атмосферу. Коэффициент,

учитывающий состояние водных объектов

(

),

положен показатель степени загрязнения

и деградации природной среды на

территориях экономических районов РФ

в результате присущих этим районам

выбросов в атмосферу. Коэффициент,

учитывающий состояние водных объектов

(![]() ),

рассчитан на основании данных о количестве

сброшенных загрязненных сточных вод и

объема стока по бассейнам основных рек

в разрезе республик, краев, областей и

экономических районов России.

Данный показатель дифференцируется:

),

рассчитан на основании данных о количестве

сброшенных загрязненных сточных вод и

объема стока по бассейнам основных рек

в разрезе республик, краев, областей и

экономических районов России.

Данный показатель дифференцируется:

в случае загрязнения атмосферы – по экономическим районам Российской Федерации;

в случае загрязнения водных объектов – по бассейнам морей, рек и административно-территориальным единицам РФ.

Значение

показателя

![]() может быть увеличено решением

органов

исполнительной власти (ОИВ)

административно-территориальных единиц

России по согласованию с соответствующими

территориальными органами системы

Министерства природных ресурсов и

экологии РФ (МПР РФ):

может быть увеличено решением

органов

исполнительной власти (ОИВ)

административно-территориальных единиц

России по согласованию с соответствующими

территориальными органами системы

Министерства природных ресурсов и

экологии РФ (МПР РФ):

в 1,2 раза – для природопользователей, осуществляющих выбросы ЗВ в атмосферу городов и крупных промышленных центров;

в 2 раза (максимум) – для природопользователей, расположенных в зонах экологического бедствия; на территориях национальных парков, особо охраняемых и заповедных территориях; в эколого-курортных регионах; в районах Крайнего Севера и местностях, к ним приравненных; на территориях, по которым заключены международные конвенции.

Стоимостная

оценка

ущерба от размещения отходов

(![]() ,

руб./год) определяется по формуле:

,

руб./год) определяется по формуле:

![]() ,

(1.4)

,

(1.4)

где:

![]() –индекс

класса опасности отходов;

–индекс

класса опасности отходов;

![]() –количество

классов опасности отходов;

–количество

классов опасности отходов;

![]() –удельный

эколого-экономический ущерб, наносимый

окружающей среде размещением одной

тонны отходов IV-го

класса опасности, руб./т; данный показатель

дифференцируется по экономическим

районам и административно-территориальным

единицам Российской Федерации;

–удельный

эколого-экономический ущерб, наносимый

окружающей среде размещением одной

тонны отходов IV-го

класса опасности, руб./т; данный показатель

дифференцируется по экономическим

районам и административно-территориальным

единицам Российской Федерации;

![]() –фактическая

масса размещаемых отходов j-го

класса опасности, т/год;

–фактическая

масса размещаемых отходов j-го

класса опасности, т/год;

![]() –коэффициент,

учитывающий класс опасности отхода;

изменяется от 0,2 – для практически

неопасных отходов (V-го

класса опасности) до 7 – для чрезвычайно

опасных отходов (I-го

класса опасности).

–коэффициент,

учитывающий класс опасности отхода;

изменяется от 0,2 – для практически

неопасных отходов (V-го

класса опасности) до 7 – для чрезвычайно

опасных отходов (I-го

класса опасности).

Сущность и состав оборотных средств в сельском хозяйстве.

Для осуществления производственного процесса промышленные предприятия нуждаются не только в основных, но и в оборотных производственных фондах и фондах обращения. Совокупность денежных средств, вложенных в оборотные производственные фонды и фонды обращения с целью обеспечить непрерывность процесса производства и реализации продукции, составляет оборотные средства (средства в обороте).

Оборотные производственные фонды, которые функционируют в сфере производства и в структуре оборотных средств, составляют около 80 %. На долю фондов обращения приходится около 20 %. Однако соотношение между этими двумя элементами в различных отраслях промышленности неодинаково и зависит от длительности производственного цикла, величины производственных запасов, уровня специализации и ряда других факторов.

Оборотные средства предприятий находятся в постоянном движении. Они проходят последовательно три стадии и принимают три формы, совершая полный кругооборот. На первой стадии происходит превращение денежной формы в материальную в виде производственных запасов, во второй стадии эти запасы превращаются в завершенное производство, а по его завершении принимают форму готовой продукции. Третья (завершающая) стадия кругооборота представлена реализацией готовой продукции и превращением оборотных средств в денежную форму (фонд обращения).

Непрерывность кругооборота средств достигается благодаря тому, что они, пребывая одновременно во всех трех формах, последовательно превращаются из одной формы в другую.

Оборотные фонды, кроме денежной оценки, имеют вещественное содержание и представляют собой предметы труда, потребляемые в каждом производственном цикле. Они полностью переносят свою стоимость на готовый продукт и в процессе производств изменяют свою натурально-вещественную форму или утрачивают ее (при потреблении электроэнергии, сгорании топлива и др.).

В состав оборотных фондов входят:

1) производственные запасы, сырье, материалы, топливо, горючее, покупные полуфабрикаты, запасные части для ремонта, тара и тарные материалы, спецодежда, а также средства труда стоимостью менее 10 тыс. руб. за единицу или сроком службы не более 1 года, т. е. не относимые к основным средствам;

2) незавершенное производство – необработанные сырье, материалы, полуфабрикаты собственного производства, а также малоценные инструменты и инвентарь, вступившие в процесс производства;

3) расходы, связанные с ближайшей и перспективной подготовкой производства новых видов продукции и их освоением (расходы будущих периодов);

4) прочие оборотные фонды в виде незавершенного производства подсобных хозяйств предприятия.

Структура оборотных фондов, т. е. соотношение между перечисленными четырьмя элементами, зависит от отраслевой принадлежности предприятий. В легкой и пищевой промышленности преобладает доля производственных запасов при удельном весе незавершенного производства в пределах 5—20 %. В электроэнергетическом производстве вовсе нет незаконченной продукции. В машиностроении же в связи со значительной продолжительностью цикла производства до половины объема оборотных фондов приходится на незаконченную продукцию.

Фонды обращения функционируют в сфере обращения и в составе оборотных средств находятся в постоянно возобновляющемся движении – кругообороте.

В состав фонда обращения включаются:

1) готовая продукция на складе;

2) продукция, находящаяся в пути к потребителю;

3) денежные средства на счетах в банке, в аккредитивах, ценных бумагах;

4) денежные средства в кассе предприятия;

5) дебиторская и кредиторская задолженности.

Сущность коммерческого расчета в условиях рыночных отношений и его принципы.

Коммерческий расчет является естественным развитием хозяйственного расчета в условиях становления рынка. При командно-административной экономике хозяйственный расчет носил формальный характер, т.к. нарушался принцип хозрасчета - рентабельная работа компаний, свобода действий (свобода была в конкретных рамках, которые устанавливались государством ч/з систему директивных показателей).

Как экономическая категория коммерческий расчет - система экономических отношений, возникающих насчет соотношения затрат и результатов хозяйственной деятельности с целью максимизации прибыли.

Как способ хозяйствования коммерческий расчет - элемент экономического управления и заключается в:

координации социальных интересов с интересами компаний;

соотношении затрат и результатов хозяйственной деятельности;

обеспечении непосредственного прямой связи м/у эффективностью и доходами членов коллектива;

государственной воздействия на предприятия благодаря экономическим инструментам - налоги, кредит, государственные заказы и договора.

Сущность коммерческого расчета раскрывается максимально полно в его принципах.

Основными принципами коммерческого расчета являются:

экономическая самостоятельность:

самоокупаемость и самофинансирование:

материальная заинтересованность в повышении эффективности хозяйственной деятельности:

полная экономическая ответственность за результаты работы:

контроль за деятельностью компаний с позиции государства и кредитно-финансовой системы.

Принцип коммерческого расчета

Коммерческий расчет - основополагающий принцип и главный метод ведения хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и организаций. Применительно к предприятиям и организациям государственной собственности приемлемо традиционно употреблять термин «хозяйственный расчет», к частным, смешанным - «коммерческий расчет», хотя эти понятия с экономической точки зрения равнозначны.

Принцип коммерческого расчета означает, что предприятию выделяются в постоянное пользование необходимые для его деятельности основные и оборотные средства (капитал), составляющие его уставный фонд. Как метод ведения хозяйства коммерческий расчет предполагает соизмерение затрат с доходами от хозяйственной деятельности и рентабельную работу.

Принцип коммерческого расчета реализуется в форме предпринимательства. Развитие рыночных отношений создают условия для проявления хозяйственной инициативы и предприимчивости граждан на основе реализации принципов равенства всех форм собственности, свободного распоряжения имуществом и выбора сфер деятельности. Предпринимательство - это инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность или под имущественную ответственность юридического лица - учредителя. Предпринимательством может заниматься группа граждан (партнеров) и организовать коллектив предпринимателей. Предпринимательство осуществляется с применением наемного труда.

Сущность, назначение и роль бухгалтерского учета и аудита.

|

Назначение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учёт-это область специальных экономических знаний, имеющих в современном обществе важное прикладное значение; он необходим для каждой организации, независимо от вида и целей её деятельности, независимо оттого, существует ли она для получения прибыли или выполнения общественно полезных или благотворительных задач.

В бухгалтерском учёте обеспечивается регистрация, обработка и сохранение информации о фактах финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью её представления заинтересованным лицам для принятия решений.

Бухгалтерский учёт включает в себя счетоводство и финансовый анализ. Счетоводство имеет дело преимущественно с констатацией фактов, правильным отражением в учётных книгах хозяйственных операций (реализация продукции, выдача заработной платы, покупка оборудования). Задачей анализа является оценка свершившихся фактов, определение финансового состояния предприятия, его устойчивости и конкурентоспособности, прогнозирование последствий, к которым могут привести те или иные финансово-хозяйственные действия. Финансовый анализ призван прежде всего обеспечить лиц, принимающих решение, достоверной информацией о предприятии и перспективных направлениях его развития. Безусловно, вопросы анализа значительно сложнее и важнее вопросов простого счетоводства.

|

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ |

|

Бухгалтерский учет – это система непрерывного сплошного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью предприятия. Ведение бухучета строго документировано. Ни одна запись здесь не производится без точного оформления документа. Данные бухгалтерского учета используются для наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью предприятия. В отличие от других видов учета, бухгалтерский учет является системным. В нем отражается каждая выполненная хозяйственная операция, в натуральных, трудовых и денежных выражениях. Экономические процессы обобщаются в бухучете как движение стоимости. Это позволяет получить информацию о вновь созданной стоимости, распределениях и перераспределениях. Ведение бухгалтерского учета обеспечивает финансовую информацию по хозяйственным операциям, осуществляемым предприятием. Эта информация используется для принятия решения по наиболее эффективному распределению ресурсов. Ведение бухучета включает в себя регистрацию события, измерение, передачу информации. Информация о прибыли предприятия порождается путем сопоставления в системе бухучета доходов и расходов предприятия. При других видах учета эту информацию получить нельзя. Ведение бухгалтерского учета играет важную роль в оценке объектов учета и определении их себестоимости. В настоящее время в условиях интенсификации общественного производства требуется совершенствование хозяйственного механизма и, прежде всего, хозрасчетных отношений, экономического стимулирования, контроля рублем за производством и распределением. В этих условиях значимость информации бухгалтерского учета в управлении предприятием еще больше возрастает. |

Экономическая сущность аудита

Аудит – независимый финансовый контроль за деятельностью экономического субъекта. Финансовый контроль – контроль за движением имущества и обязательств, выраженных в стоимостных показателях (денежном исчислении). Независимый финансовый контроль – контроль, проводимый не уполномоченными государственными органами, а аудиторами (аудиторскими организациями, частными аудиторами), являющимися субъектами предпринимательской деятельности. Между субъектом аудиторской деятельности (аудитором) и ее объектом (аудируемое лицо) реализуются гражданские правоотношения, основанные на свободном волеизъявлении сторон.

Экономический субъект свободен в выборе аудитора и не обязан следовать указаниям аудитора, аудитор не имеет средств административного принуждения в отношении исполнения своих указаний аудируемым лицом. Аудит не подменяет государственного контроля достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством РФ уполномоченными органами государственной власти.

Например, факт проведения аудиторской проверки организации-налогоплательщика не исключает проведения выездной налоговой проверки. Равным образом, факт проведения аудиторской проверки организации-получателя средств целевого бюджетного финансирования не исключает проведения проверки соблюдения бюджетного законодательства. Аудит осуществляется на возмездной основе. Аудитор не должен представлять чьих-либо интересов, кроме общественных. Итоговым документом, составленным по результатам аудиторской проверки, является заключение, выражающее мнение субъекта аудиторской деятельности.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности»1 аудит представляет собой проверку финансовой отчетности и прочей информации хозяйствующих субъектов с целью выражения независимого мнения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

Аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и прочей информации и предоставлению иных услуг по профилю деятельности.

То есть, аудиторская деятельность — понятие более широкое, включающее как собственно аудит, так и сопутствующие услуги налоговое консультирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности, вопросы прогнозирования и т. д.

Следовательно, аудит – это вид деятельности, заключающийся в сборе и оценке фактов, касающихся функционирования и экономического положения хозяйствующего субъекта или касающихся информации о таком положении и функционировании, и осуществляемый компетентным независимым лицом, которое, исходя из установленных критериев, выносит заключение о качественной стороне этого функционирования.

Потребность в аудите возникла в связи с обособлением интересов тех, кто непосредственно занимается управлением предприятием, тех, кто вкладывает средства в его деятельность, а также государства как потребителя информации о результатах деятельности предприятий.

Наличие достоверной информации позволяет повысить эффективность операций и инвестиций. Достоверность этих отношений должна подкрепляться возможностью получать и использовать финансовую информацию всеми участниками сделок. Достоверность информации подтверждается независимым аудитором.

Таким образом, назначение аудита едино в любой стране мира — это независимая оценка по состоянию бухгалтерского учета публичных компаний. Поскольку они, во-первых, наиболее приближены к обществу, а во-вторых, их ценные бумаги вращаются на рынке в неограниченных количествах.

Значение аудита состоит в том, что он не только является независимой проверкой финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, но и дает рекомендации и предложения по совершенствованию этой деятельности, расширению аудиторских услуг и созданию аудиторских компаний и фирм на международном уровне.

Роль аудита в условиях рыночной экономики

Аудит как практика представляет собой вид предпринимательской деятельности, играющий важную роль в рыночной экономике. Он выполняет ряд функций: экспертную, аналитическую, консультативную и производственную.

Аудитор прежде всего занимается экспертизой, т. е. проверкой публичной финансовой отчетности хозяйствующего субъекта с целью дать заказчику свое заключение, выражение собственного мнения о том, насколько данные ее достоверны и отражают действительное финансовое состояние, соответствует ли постановка бухгалтерского учета действующим законодательным и нормативным актам. При проверке отчетности изучаются отдельные ее формы и, в первую очередь, бухгалтерский баланс, определяется обоснованность отчетных показателей, подтверждаемых записями на счетах бухгалтерского учета. Записи же на счетах должны быть подтверждены первичными документами или бухгалтерскими счетами и справками, основанными на действующих нормах и правилах, инструкциях и указаниях по бухгалтерскому учету. Поэтому при проверке внимательно изучается бухгалтерская, а также в необходимых случаях технологическая и плановая документация (естественно, в меру компетенции аудиторов), проводятся инвентаризации, то есть проверки наличия тех или иных материальных ценностей и денежных средств. В общем, прежде чем дать положительное заключение о достоверности финансовой отчетности и реальности содержащихся в ней показателей, аудитор должен убедиться в правильности ведения учета и точном, полном и своевременном отражении в учете всех хозяйственных операций, совершенных за проверяемый период. Дорожа престижем своей профессии и личной репутацией, аудитор не может давать необъективного заключения по результатам проверки.

Очень важной функцией аудитора является аналитическая.

Аудитор, если по-настоящему заинтересован в продолжении деловых контактов с клиентом, обязан провести анализ финансовой отчетности и финансовых прогнозов, выработать соответствующие рекомендации, должен заглянуть глубже в дела проверяемого предприятия, определить его "недомогания и болезни" и назначить подобающее "лечение".

Он делает выводы не только о финансовом состоянии предприятия на дату завершения проверки, но и о перспективах развития этого предприятия на ближайшей время, а возможно, и на более отдаленные периоды. С ними аудитор обязан познакомить руководство предприятия, в свою очередь, выслушать его оценки финансового состояния и перспективы развития, скорректировать свои выводы, если это необходимо, и изложить их в письменном виде с подробными рекомендациями, направленными на улучшение деятельности предприятия-клиента. Обычно такие рекомендации производятся в акте аудиторской проверки.

Но, к сожалению, такой анализ не стал обычным, весьма важным и даже необходимым дополнением к проводимым аудиторским проверкам. Причина здесь та же самая: отсутствие социального заказа насущной потребности руководства в точном знании финансового состояния предприятия и перспектив его развития. По-другому обстоит дело в странах с развитой рыночной экономикой.

Аудиторская деятельность, как свидетельствуют специалисты, знающие зарубежный опыт, опирается на широкий спектр приемов и методов экономического анализа.

Одной из основных функций аудита является консультативная, которая в странах с рыночной экономикой выдвинута на первое место. Там центр тяжести аудиторской деятельности переместился с проверок и подтверждения достоверности отчетности на оказание консультационных услуг по самым разнообразным вопросам. К ним относятся услуги по: учетным вопросам, налогообложению, составлению деклараций о доходах и финансовой отчетности, правовым вопросам, организационным и техническим вопросам, экономическим и экологическим вопросам, оценке активов и пассивов предприятий.

Сущность, цели, предмет и методы бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Главной целью бухгалтерского учета является обеспечение учетной информацией собственных и сторонних пользователей в соответствии с законом и (или) потребностями в информации. Информация, представляемая собственным пользователям, должна быть своевременной, достоверной и достаточной для принятия решений по эффективному управлению предприятием, анализу его деятельности, для целей планирования, контроля, при принятии решений в нестандартных ситуациях и при выборе политики организации, при принятии инвестиционных решений и др.

Виды хозяйственного учета

Выделяют следующие виды хозяйственного учета: -оперативно-технический; -бухгалтерский; -статистический. Оперативно-технический учет осуществляется непосредственно на местах (цех, склад и т.п.) и обеспечивает наблюдение и регистрацию определенных производственных и коммерческих операций и других фактов хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений. Цель оперативного учета - быстрое получение информации о ходе производства, реализации продукции, работ и услуг. С помощью оперативного учета получают данные о ежедневном выпуске продукции, ежедневной отгрузке и реализации продукции, товаров, о расходе сырья и других материальных ценностей, о трудовых затратах, соблюдении условий договорных поставок и т.д. Статистический учет - это планомерный сбор и изучение количественных и качественных явлений и закономерностей общего развития и конкретных условий времени и места (перепись наличия оборудования, определение средней заработной платы работников предприятия по категориям работающих, количество и качество вырабатываемой продукции, учет использования рабочего времени и т.п.). Бухгалтерский учет - система непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью предприятий, организаций, учреждений с целью получения текущих и итоговых показателей. В отличие от других видов учета, бухгалтерский учет обеспечивает сплошную регистрацию всех хозяйственных операций на основании документов первичного учета. бухгалтерский учет базируется на документировании всех хозяйственных процессов.

Предмет и метод бухгалтерского учета.

Любое явление, которое может быть объективно выражено в стоимостной оценке и необходимо для управления организацией, является объектом бухгалтерского учета. Всякая организация, работающая обособленно от других, должна обладать определенным имуществом (комплексом хозяйственных средств), которое называют активами организации. Имущество поступает из разных источников и на разный период времени. Существуют два типа источников - собственный капитал и обязательства организации. Собственный капитал и обязательсва называют пассивами организации. Естественно, что активы и пассивы организации являются характеристиками одного и того же имущества - сумма актовов и пассивов совпадает. Кроме того, любое явление, приводящее к изменению активов или пассивов организации также должно учитываться в бухгалтерском учете. Таким образом, объектами бухгалтерского учета являются активы, пассивы организации и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Под хозяйственной операцией понимается любое явление, приводящее к изменению состава активов или пассивов организации. Предметом бухгалтерского учета является упорядоченная и регламентированная информационная система, отражающая совокупность имущества по составу и размещению, по источникам их образования, хозяйственные операции и финансовые результаты деятельности предприятия в денежном выражении.

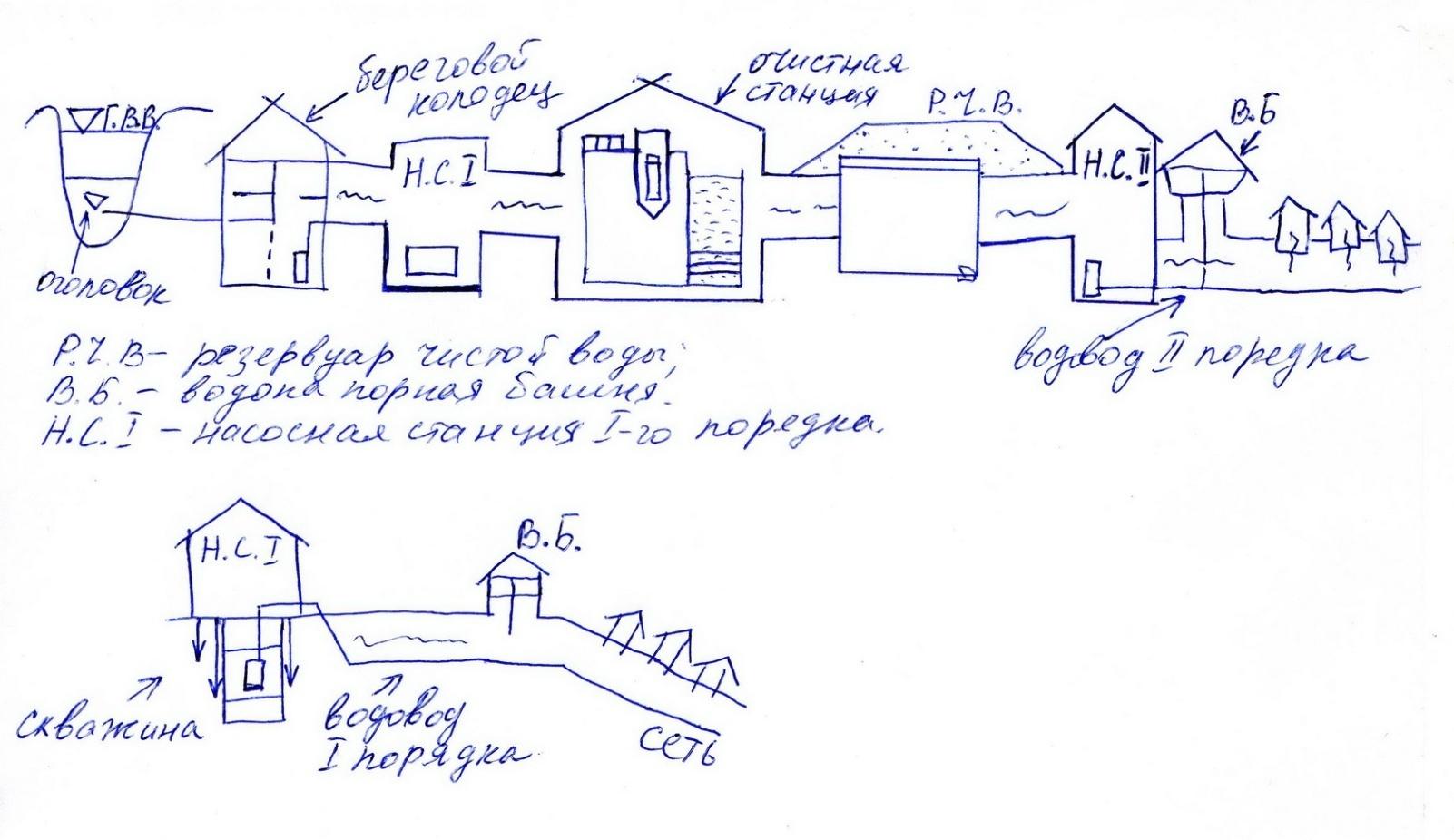

Схемы водоснабжения при различных источниках. Выбор схемы водоснабжения.

Комплекс инженерных сооружений, служащий для захвата воды из водоисточника, улучшения ее качества и подача ее водопотребителю в нужном количестве и с необходимым напором называется системой водоснабжения.

В систему водоснабжения входит: водозаборные сооружения, насосные станции, станции улучшения качества воды, регулирующие сооружения (и запасные водонапорные башни (В.Б.), резервуары чистой воды (Р.Ч.В.)), водоводы, распределительные сети, внутренние сети.

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Сопоставлением вариантов должны быть обоснованы:

источники водоснабжения и использование их для тех или иных потребителей;

степень централизации системы и целесообразность выделения локальных систем водоснабжения;

объединение или разделение сооружений, водоводов и сетей различного назначения;

зонирование системы водоснабжения, использование регулирующих емкостей, применение станций регулирования и насосных станций подкачки;

применение объединенных или локальных систем оборотного водоснабжения;

использование отработанных вод одних предприятий (цехов, установок, технологических линий) для производственных нужд других предприятий (цехов, установок, технологических линий), а также для поливки территории и зеленых насаждении;

использование очищенных производственных и бытовых сточных вод, а также аккумулированного поверхностного стока для производственного водоснабжения, орошения и обводнения водоемов;

целесообразность организации замкнутых циклов или создания замкнутых систем водопользования;

очередность строительства и ввода в действие элементов системы по пусковым.

Теоретико-игровые модели менеджмента.

Теория игр занимается ситуациями принятия решения, в которых два или больше лиц, принимающих решения, противостоят друг другу, причем последствия решений одной стороны зависят от решений и действий другой стороны (других сторон). Такое положение зависимости при принятии решений в реальности наблюдается часто. Примерами из экономики являются, например, решения о ценах, принимаемые игроками на олигопольных рынках, тарифные соглашения между профсоюзами и предпринимателями, публичные аукционы и торги, где успех собственного предложения зависит от предложений других сторон. Структуры принятия решения, рассматриваемые в теории игр, являются в определенном смысле особыми случаями решений в условиях неопределенности, которые, в принципе,характеризуются тем, что лицо, принимающее решение, не может определить заранее последствий своего действия или бездействия, так как они зависят от находящихся в будущем неизвестных обстоятельств. В теоретико-игровых моделях вместо этих неизвестных обстоятельств выступает сознательно действующий противник, чьи действия или возможную реакцию на собственные решения или их последствия можно попытаться просчитать, но, в принципе, они имеют неопределенный характер. Моментом рождения теории игр считается выход в свет в 1944 г. публикации Ноймана и Моргенштерна (Neumann/Morgenstem, 1944). С тех пор она из весьма абстрактной научной области развилась в технологию моделирования и оценки стратегических решений во множестве прикладных областей, в том числе и в области стратегического менеджмента. В теории игр лица, принимающие решения, обычно называются игроками, их действия или реакция на действия — стратегиями, а сумма стратегий до окончательного результата (если возможно несколько ходов) — партией. Выигрыши и проигрыши как результаты стратегий игрока и противника измеряются в единицах полезности или денежных единицах и образуют их платежные функции. Существенной является также форма представления. Различают так называемую экстенсивную форму в виде дерева решений и нормальную форму матрицы.

Требования к содержанию и форме декларации безопасности водохозяйственного объекта.

При разработке Декларации безопасности ГТС водохозяйственных комплексов включаются:

-дата пуска ГТС в эксплуатацию (планируемая или фактическая); -название речного бассейна, на территории которого расположено ГТС; -реки, на которых расположено ГТС, название притоков 1 и 2 порядков, местоположение створа ГТС – расстояние от устья или истока водного объекта; -общая длина сооружений напорного фронта декларируемого ГТС; -наличие и общая характеристика существующих ГТС и/или прочих сооружений каскада водохранилищ на реке; -географические координаты ГТС (градусы, минуты, секунды); -назначение, класс и вид ГТС, период эксплуатации ГТС, степень износа ГТС; -класс опасности отходов и состав жидкой фазы (для накопителей жидких отходов и стоков); -тип материалов, грунтов основания ГТС, длина, ширина ГТС по гребню, максимальная строительная высота, тип дренажа, максимальная водопропускная способность; -сведения о водохранилище, расположенном в верхнем бьефе ГТС: название, назначение, объем, площадь, длина, глубина, режим регулирования, температурный режим водохранилища; -сведения о территориальных образованиях, расположенных в нижнем бьефе ГТС и подверженных возможному затоплению; -сведения об имевших место реконструкциях и капитальных ремонтах ГТС; -общая характеристика природных условий района расположения ГТС: природно-климатические условия, гидрологические, топографические сведения, инженерно-геологические и геокриологические условия в зоне расположения ГТС; -параметры паводков в створе ГТС; -общие меры по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС, в том числе наличие на объекте подразделения охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на территорию, систем физической защиты; -наличие предельно допустимых значений показателей состояния сооружений (критериев безопасности ГТС) и их достаточности для оценки состояния ГТС (кем и когда разработаны и утверждены); -организация контроля за безопасностью ГТС, наличие и описание технических средств контроля состояния ГТС, схема размещения КИА; Основные сведения, характеризующие степень безопасности ГТС: краткая характеристика всех аварий и чрезвычайных ситуаций на ГТС, сведения о мероприятиях, выполненных по ранее выданным предписаниям, в том числе по результатам обследования ГТС, предшествующего составлению декларации безопасности ГТС и фактически выполненных мероприятиях; сведения об изменениях условий эксплуатации конструкций ГТС и природных условий и анализ причин снижения уровня безопасности ГТС (при наличии) из-за происшедших изменений; выводы о состоянии ГТС, полученные при проведении обследования ГТС, которое предшествовало составлению Декларации; соответствие квалификации работников эксплуатирующей организации ГТС действующим нормам и правилам безопасной эксплуатации ГТС; соответствие ГТС критериям безопасности, проекту, действующим техническим нормам и правилам в области безопасности ГТС, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; Определение степени риска аварии ГТС: возможные источники опасности для ГТС; -сценарии возможных аварий и повреждений ГТС в результате воздействия каждого источника опасности в отдельности и одновременно нескольких источников опасности; -расчет степени риска для наиболее вероятного сценария аварии и повреждений; -результаты расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС; -выводы о соответствии степени риска аварии ГТС допустимому уровню риска. Сведения о принимаемых на ГТС мерах по обеспечению эксплуатационной надежности, а также по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций: -сведения о соответствии системы организации контроля за состоянием ГТС требованиям безопасности ГТС; -сведения о проводимых в течение года тренировках работников эксплуатирующей организации по действиям в экстремальных и предаварийных ситуациях и их оценка; -сведения о наличии и состоянии на объекте технических средств аварийного открытия всех водосливных устройств и трактов при возникновении угрозы перелива воды через гребень плотины; -сведения о наличии автономных электрических установок, обеспечивающих работу водосливных устройств при прекращении подачи электроэнергии; -сведения о наличии плана действий работников эксплуатирующей организации в случае аварийной ситуации; -сведения о наличии на территории объекта в достаточном объеме необходимых резервов строительных материалов для оперативной локализации повреждений и аварийных ситуаций на ГТС; -сведения о наличии на территории объекта необходимого количества специальной техники для оперативной локализации повреждений и аварийных ситуаций на ГТС; -сведения о наличии на объекте плана действий по локализации и ликвидации опасных повреждений, аварийных чрезвычайных ситуаций на ГТС, их последствий с использованием материально-технических средств; -сведения о состоянии дорог, мостов, аварийных выходов на территории ГТС и прилегающей к нему территории. Другие данные о безопасности ГТС, характеризующие уровень безопасности ГТС, полученные в результате обследования ГТС, предшествующего составлению Декларации. ^ Приводятся основные мероприятия по обеспечению безопасности ГТС и планируемые сроки их выполнения.

В состав мероприятий, направленных на обеспечение безопасности декларируемых ГТС, включаются мероприятия, рекомендованные комиссиями по обследованию ГТС, мероприятия, незавершенные моменту проведения последнего обследования ГТС, другие мероприятия, необходимость которых выявилась при подготовке Декларации. При подготовке перечня указанных мероприятий учитываются имеющиеся ранее выданные предписания. При подготовке Декларации рекомендуется также рассмотреть необходимость проведения следующих мероприятий: развитие и совершенствование технических и программных средств контроля состояния ГТС, включая оснащение ГТС современными средствами контроля, создание компьютерных баз данных и автоматизированных систем диагностического контроля (мониторинга) состояния ГТС; совершенствование технологии ликвидаций аварий (способов производства работ) и обеспечение сохранности и готовности технических средств противоаварийного назначения, а также дорог и аварийных запасов строительных материалов; предотвращение негативных воздействий возможных аварийных ситуаций на окружающую среду. Приложения. В состав приложений к Декларации в дополнение к приложениям, указанным в пункте 8 Положения, входят: ситуационный план с нанесенными границами территории ГТС, опасной и охранной зон в масштабе и детализации, допустимых для открытого пользования и дающих представление о территории ГТС; общая схема размещения КИА и пунктов наблюдения на декларируемых ГТС (для ГТС I – III класса); характерные планы, продольные и поперечные разрезы по основным ГТС и их основаниям*; план территории ГТС с прилегающими территориями, попадающими в зону затопления в случае прорыва напорного фронта – в масштабе и детализации, допустимых для открытого пользования*. VI. Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности проектируемого гидротехнического сооружения В состав раздела «Общая информация, включающая данные о гидротехнических сооружениях и природных условиях района их расположения, меры по обеспечению безопасности, предусмотренные проектом, правилами эксплуатации и предписаниями органа надзора, сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за вред, который может быть причинен в результате аварии ГТС, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации» включаются: сведения об использовании в проекте данных изысканий в части изучения сейсмичности района площадки строительства ГТС, исследования характеристик грунтов, оценки природно-климатических и других внешних воздействий; сведения о результатах инженерно-геологических исследований оснований и основных строительных выемок; обоснование численности производственного персонала, в том числе персонала службы наблюдений и контроля состояния ГТС, противоаварийных сил и аварийно-спасательных служб с учетом выполнения работ по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В состав раздела «Анализ и оценка безопасности ГТС» в технические показатели эксплуатационной надежности и безопасности дополнительно вносят следующие данные: сведения об обосновании научными исследованиями проектных и технологических решений, реализуемых при строительстве ГТС, (компоновка, прочность и устойчивость, фильтрация, гидравлика водопроводящих трактов и гашение энергии потока, устойчивость отводящих каналов водосбросных сооружений, в том числе при пропуске строительных расходов); порядок возведения ГТС; установленные проектом критериальные значения показателей состояния ГТС на основе расчетов их водопропускной способности, механической и фильтрационной прочности, устойчивости, водонепроницаемости и долговечности; перечень нормативных документов на проектирование отдельных видов ГТС (плотины, туннели, здания гидроэлектростанций, золошлакоотвалы и иных ГТС), а также дополнительных требований, предъявляемых к строительству сооружений в сейсмических районах, в Северной строительно-климатической зоне, в районах распространения просадочных, набухающих и слабых по физико-механическим свойствам грунтов; результаты модельных и крупномасштабных полигонных экспериментальных исследований и опытных работ, проводимых с целью обоснования проектных решений конструкции и технологии возведения ГТС; данные о расчетном обосновании подтверждающие выполнение соответствующих требований строительных норм и правил; характеристика проекта натурных наблюдений (проекта мониторинга) за состоянием и безопасностью ГТС (состав наблюдений, технические и программные средства контроля, наличие электронной базы данных или систем мониторинга с автоматизированным вводом данных измерений); перечень технических условий проекта на выполнение строительных работ с контролем установленных проектом показателей качества работ; анализ ремонтопригодности проектируемых ГТС и обеспечения условий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций. При подготовке Декларации проектируемой тепловой электростанции, содержащей золошлакоотвалы, в Декларации дополнительно указываются характеристики золошлакоотвалов. Материалы по позициям Декларации, отражающие фактическое состояние ГТС и другие данные, относящиеся к эксплуатируемым или строящимся объектам, не представляются. В качестве приложения – представляется комплект общих чертежей: ситуационный план, план водохранилища (накопителя), генплан гидроузла, планы и разрезы по сооружениям напорного фронта, ограждающим и защитным дамбам и иным сооружения и строениям.

Управление водохозяйственными предприятиями с акционерной формой собственности.

Акционерная собственность - это закономерный результат процесса развития и трансформации частной собственности, когда на определенном этапе развития масштабы производства, уровень технологии, система организации финансов создают предпосылки для принципиально новой формы организации производства на базе добровольного участия акционеров. Акционерная форма позволяет привлечь в одно предприятие капиталы многих лиц, причем даже тех, которые сами не могут в силу любых причин заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, ограничение ответственности размером внесенного вклада вместе с высокой его диверсификацией позволяет вкладывать средства в весьма перспективные, но и в высоко рискованные проекты, существенно ускоряя внедрение достижений научно-технического прогресса. Имеется также множество других положительных сторон акционерной формы собственности, делающие ее поистине универсальной и применимой везде, где есть необходимость и возможность ограничить масштабы ответственности предпринимателя. Последнее обстоятельство особенно важно в условиях нестабильной экономики, когда непредвиденная обстановка производства может привести к огромным убыткам, долгам, на погашение у которых может не хватить всего имеющегося имущества. Подобной ответственности подвергаются индивидуальные предприниматели и некоторые юридические лица, имеющие другую организационно-правовую форму. Акционерные общества позволяют более эффективно использовать материальные и другие ресурсы, оптимально сочетать личные и общественные интересы всех участников. Акционерные общества, являющиеся основной формой организации современных крупных предприятий и организаций во всем мире, представляют собой наиболее совершенный правовой механизм по организации экономики на основе объединения имущества частных лиц, корпораций различного вида и иных органов. Основными чертами этого вида общества являются: • разделение акционерного капитала на равномерные, свободно обращающиеся доли - акции; • ограничение ответственности участников по обязательствам общества только взносами в капитал общества; • уставная форма объединения, позволяющая легко менять число участников и размеры акционерного капитала; • отделение общего руководства от управления самим предприятием, которое сосредотачивается в руках особого органа - правления (дирекции) общества. Акционерные общества имеют ряд преимуществ Во-первых, общество имеет возможность привлекать средства акционеров для пополнения уставного фонда и расширения своей деятельности, причем эти средства не подлежат возврату (за исключением полной ликвидации общества), так как акции обществом не выкупаются, а лишь перепродаются другим акционерам. Во-вторых, общее руководство деятельностью общества отделено от конкретного от конкретного управления, что позволяет нанимать и выбирать наиболее подходящих управляющих, директоров, заставляет акционеров серьезно относиться к подбору управляющего персонала, так как каждый акционер отвечает за эффективную работу общества вложенными средствами. В-третьих, создается возможность реального превращения всего трудового коллектива предприятия в собственников путем приобретения каждым из них акций общества. В-четвертых, имеется возможность привлечь в состав акционеров своих постоянных контрагентов, создавая при этом общую заинтересованность в результатах деятельности общества. Также и само общество может приобрести ценные бумаги других обществ, образуя при этом целые сети заинтересованных в работе друг друга организаций, связанных отношениями собственности и правом участия в управлении.Таким образом, акционерное общество, объединяя на единой правовой основе всех участников, обеспечивает уникальную форму реализации коллективной собственности, создавая при этом заинтересованность в конечных результатах работы. Выпуск и распространение акций дает реальную возможность контроля деятельности и управления ею со стороны акционеров.

Управление охраной окружающей среды на разных уровнях, в том числе на уровне муниципального образования.

Государственное управление использованием и охраной природных ресурсов осуществляют различные государственные органы, наделенные разной компетенцией и функционирующие на разных уровнях. Их можно подразделить на три вида: органы общей компетенции, органы специальной компетенции, функциональные органы. Особенность управления природопользованием и охраной окружающей среды органами общей компетенции заключается в том, что они осуществляют эту деятельность наряду с решением других задач, отнесенных к их компетенции, — развитие экономики, управление развитием социальной сферы (здравоохранение, образование и др.), культуры, обороны, космоса и т.д. К органам общей компетенции, осуществляющим государственное управление использованием и охраной природных ресурсов, относятся: • Федеральное Собрание РФ; • Президент России; • Правительство России; • администрация субъектов РФ; • органы местной администрации.

Правительство РФ уделяет значительное внимание проблемам сохранения и улучшения качества воды больших и малых водных объектов. Начиная с 2007 года (с момента передачи полномочий) на расчистку малых рек области выделялись средства из федерального бюджета: в 2007 году - 7,3, в 2008 году - 10,2, в 2009 году - 16,9 миллиона рублей.

С учетом действия принципа разделения властей роль Федерального Собрания РФ в государственном управлении природопользованием и охраной окружающей среды минимальна. Она сводится, в частности, к принятию решения об объявлении зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны экологического бедствия в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды». Кроме того, на парламент возлагается ряд контрольных полномочий, предусмотренных Конституцией РФ, которые имеют косвенное отношение к рассматриваемой сфере. Причем в основном они принадлежат Государственной Думе. Контрольные полномочия Государственной Думы проявляются в том, что она дает согласие Президенту РФ на назначение Председателя Правительства России и решает вопрос о доверии Правительству России. С учетом того, что государственное финансирование охраны окружающей среды имеет решающее значение для достижения целей поддержания и восстановления благоприятного состояния окружающей среды, контроль Государственной Думы за деятельностью Правительства при формировании бюджета — важная функция управления. Контроль за исполнением федерального бюджета, в том числе по статьям, касающимся охраны окружающей среды, относится к совместному ведению обеих палат Федерального Собрания. На регулярной основе такой контроль от имени Федерального Собрания осуществляет специально созданный орган — Счетная палата.

Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется на основе ряда методов. Под методами управления понимаются способы государственного воздействия на поведение и деятельность управляемых. Методы делятся на административные (прямой приказ, обеспечиваемый возможностью государственного принуждения), экономические (создание условий экономической заинтересованности организаций и трудовых коллективов в выполнении требований законодательства и управленческих решений) и моральные (награждение государственными наградами, присвоение почетных званий и т.п.). С учетом роли государственного управления в данной области в сравнении с другими видами управления его содержание наиболее широко. Управление использованием и охраной недр также осуществлять с учетом существующих геологических особенностей формирования месторождений полезных ископаемых. Разделение хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных функций организации государственного управления природопользованием и охраной природы как принцип проявляется в том, что органы, наделенные контрольно-надзорными функциями управления использованием и охраной природных ресурсов не могут выполнять функций по хозяйственному использованию соответствующих ресурсов. Этот принцип должен быть применим к специально уполномоченным государственным органам в области природопользования и охраны окружающей среды. Посредством данного принципа обеспечивается объективность экологического контроля и надзора и эффективность действия права окружающей среды в целом.

Органы местного самоуправления осуществляют управление охраной окружающей среды на соответствующей территории в пределах своих полномочий, а также полномочий, переданных им органами государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке. Содержание производственного управления природопользованием и охраной окружающей среды определяется задачами конкретного предприятия по выполнению адресованных ему правовых экологических требований. Эти задачи с учетом специфики предприятий могут быть связаны с обеспечением рационального использования недр, лесных ресурсов, с охраной водных объектов, атмосферного воздуха, обращением с производственными отходами и др. Специальная организация соответствующей деятельности поможет наиболее успешно решить такие задачи. При этом наиболее специфическими функциями производственного управления являются планирование, учет вредных воздействий на природу, координация природоохранительной деятельности различных подразделений, экологический контроль. Управление осуществляется как функциональными службами (инженера, механика, технолога, энергетика, сбыта, контроля), руководителями производственных подразделений, так и специально создаваемыми отделами (службами) по охране природы. Если ранее на многих российских предприятиях создавались природоохранительные службы, то сейчас ответственность за охрану природы, как правило, возлагается на руководителя одного из функциональных подразделений, чаще всего главного инженера. Производственное управление природопользованием и охраной окружающей среды регулируется преимущественно локальными актами, т.е. актами предприятия, с учетом его специфики. Отраслевое (ведомственное) управление природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется министерствами, государственными комитетами, федеральными службами в пределах своей отрасли или сферы деятельности, если такая деятельность связана с природопользованием или вредным воздействием на окружающую среду. Как и при производственном управлении, содержание отраслевого управления определяется спецификой отрасли или сферы деятельности, характером предприятий, входящих в ее систему, масштабами и видами воздействий на природу.

Управление решениями в менеджменте.

Управленческое решение — это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента. Импульсом управленческого решения является необходимость ликвидации, уменьшения актуальности проблемы за счет ее решения, то есть приближение в будущем действительных параметров объекта (явления) к желаемым, прогнозным. Комплексные проблемы следует формализовать, то есть количественно определять разницу между фактическим и желаемым состояниями объекта по его параметрам, а также выполнить структуризацию проблемы путем построения для ее решения дерева целей. Поскольку ресурсы для решения проблемы ограничены, следует ранжировать (определять важность, весомость, ранг) проблемы по их актуальности, масштабности, степени риска. Для повышения качества управленческих решений рекомендуется осуществлять их анализ на основе классификации по следующим признакам: • стадия жизненного цикла товара (стратегический маркетинг, НИОКР, ОТПП и др.); • подсистема системы менеджмента (целевая, обеспечивающая и т. д.); • сфера действия (технические, экономические и другие решения); • цель (коммерческие и некоммерческие решения); • ранг управления (верхний, средний, низший); • масштабность (комплексные и частные решения); • субъектность (коллективные и личные решения); • продолжительность действия (стратегические, тактические, оперативные решения); • объекты воздействия (внешние и внутренние); • методы формализации (текстовые, графические, математические); • формы отражения (план, программа, приказ, распоряжение, указание, просьба)• сложность (в том числе стандартные и нестандартные); • способ передачи (вербальные, письменные, электронные).

Основными факторами, оказывающими влияние на качество управленческого решения, являются: применение к системе менеджмента научных подходов и принципов, методов моделирования, автоматизация управления, мотивация качественного решения и др. Обычно в принятии любого решения присутствуют в различной степени три момента: интуиция, суждение и рациональность. Поскольку решения принимаются людьми, то их характер во многом несет на себе отпечаток личности менеджера, причастного к их появлению на свет. В связи с этим принято различать уравновешенные, импульсивные, инертные, рискованные и осторожные решения. Перечисленные виды решений принимаются в основном в процессе оперативного управления персоналом.

В стратегическом менеджменте при разработке стратегий принимаются рациональные решения, основанные на изучении экономических законов функционирования рыночных отношений, законов организации; на применении научных подходов при анализе, прогнозировании и экономическом обосновании стратегических решений.

Управляющие структуры российских акционированных водохозяйственных предприятий.

Акционирование - способ приватизации государственных и муниципальных предприятий путем преобразования их в открытые акционерные общества. Широкое развитие в РФ получило с 1992 г.

- процесс преобразования государственного предприятия в акционерное общество (открытого типа); может выступать как форма приватизации.

- способ приватизации государственных и муниципальных предприятий (далее - государственные предприятия) путем преобразования их в ОАО. Широкое развитие в РФ получило с 1992 г. Создание АО в процессе приватизации существенно отличается от обычного порядка учреждения хозяйственных обществ (см. Акционерные общества) тем, что не предусматривает объединение капиталов различных лиц для формирования уставного капитала общества, как это имеет место при традиционном способе создания общества. Экономическую основу АО, возникающего при приватизации, составляет имущество, закрепленное за соответствующим предприятием на праве хозяйственного ведения и являющееся государственной или муниципальной собственностью. Стоимостью этого имущества определяется размер уставного капитала общества, и на соответствующую сумму выпускаются акции, размещаемые между физическими и юридическими лицами. Все это определяет особенности порядка создания АО в процессе приватизации, начиная от принятия решений об их создании и включая условия выпуска, размещения акций и многое другое, что нашло отражение в законодательстве о приватизации. В период с 1992 г. до середины 1997г. А. проводилось в соответствии с Законом РФ от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указами Президента РФ от 1 июня 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»; от 24 декабря 1993 г. №2284 «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации»; от 22 июля 1994 г. № 1535 «Об основных положениях государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года», а также в соответствии с другими правовыми актами, изданными в развитие Закона. Со 2 августа 1997 г. действует ФЗ РФ от 21 июня 1997 г. № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации». Государственной программой приватизации, принимаемой в виде федерального закона, определяются приоритеты в осуществлении приватизации государственного имущества, ограничения при ее проведении, порядок отчуждения государственного имущества в. собственность физических и юридических лиц, в том числе размещения (продажи) акций создаваемых АО, определения льгот, предоставляемых работникам предприятий, преобразуемых в ОАО, и ряд других принципиальных положений. Детальная регламентация процесса А. осуществляется также постановлениями Правительства РФ и нормативными актами других федеральных органов (главным образом Госкомимущества РФ), издаваемыми в. пределах их компетенции. Основные особенности создания АО на базе приватизируемых предприятий сводятся к следующему:

а) Инициатива в проведении приватизации государственного предприятия, а соответственно в создании на его основе АО, может исходить от Правительства РФ, федерального органа по управлению государственным имуществом и других федеральных органов, имеющих соответствующие полномочия (в отношении объектов федеральной собственности), от органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по объектам, находящимся в их ведении), а также от физических и юридических лиц.

б) В качестве учредителей создаваемых АО выступают соответственно от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования органы по управлению государственным или муниципальным имуществом.

в) Непосредственная подготовка предприятия к Акционированию и проведение его осуществляются комиссией по приватизации, создаваемой соответствующим органом по управлению имуществом. В ее состав входят представители указанного органа, финансовой и других государственных структур, указанных в Законе. Своих представителей в состав комиссии могут направлять органы самоуправления по месту нахождения предприятия, его работники, а также территориальный антимонопольный орган.

г) Преобразование государственного предприятия в АО осуществляется в соответствии с планом приватизации, подготавливаемым комиссией по согласованию с общим собранием работников предприятия и утверждаемым органом по управлению имуществом. В плане определяются способ и сроки преобразования предприятия в АО, величина его уставного капитала, льготы, предоставляемые работникам, категории (типы) и номинальная стоимость акций общества, способы и сроки их продажи. План приватизации должен соответствовать типовому плану, утверждаемому Правительством РФ. Устав такого общества разрабатывается также на основе типового и утверждается органом по управлению имуществом.

д) При Акционировании (А.) предприятий их работники и приравненные к ним лица (пенсионеры, имеющие определенный стаж работы на данном предприятии, и др.) пользуются льготами в приобретении и оплате акций. Ранее действовавшее законодательство предусматривало 3 варианта льгот (см. Приватизация). Закон о приватизации предусматривает возмездное размещение акций; льготы, предоставляемые работникам акционируемого предприятия, должны предусматриваться Государственной программой приватизации, разработанной на его основе. Помимо указанных льгот действуют предусмотренные законодательством меры социальной защиты работников акционируемых предприятий. Так, при преобразовании государственного унитарного предприятия в ОАО запрещается увольнять более чем 10% работников предприятия в течение 6 месяцев, предшествующих принятию соответствующего решения: созданное в результате такого преобразования общество отвечает по обязательствам, содержащимся в коллективном договоре, действовавшем до акционирования, и т.д.

е) Продажа акций общества, созданного на базе приватизируемого предприятия, осуществляется на специализированных конкурсах или аукционах Мингосимуществом РФ и аналогичными учреждениями, создаваемыми субъектами РФ. Пакеты акций, составляющие более 50% уставного капитала общества, продаются исключительно на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями. В числе социальных условий могут предусматриваться. Например, сохранение определенного числа рабочих мест или создание дополнительных; переподготовка или повышение квалификации работников; сохранение существующей системы охраны труда и здоровья работников. В случае невыполнения победителем конкурса инвестиционных или социальных условий объект приватизации подлежит безвозмездному отчуждению в государственную или муниципальную собственность соответственно, а заключенные с ним сделки - расторжению с возложением на данное лицо обязанности возместить убытки. До продажи акций на конкурсе или аукционе специализированное учреждение, выступающее продавцом, осуществляет полномочия акционера - от имени РФ либо субъекта РФ.

ж) Орган, принимающий решение о создании АО на базе приватизируемого предприятия, может одновременно закрепить в государственной или муниципальной собственности пакет акций либо выпустить «золотую акцию».

з) Общество считается созданным с даты его государственной регистрации, проведение которой в предусмотренном законом порядке возложено на учредителя. С этого момента государственное предприятие исключается из реестра юридических лиц. АО является его правопреемником АО, возникающие в процессе приватизации, руководствуются в своей деятельности общими положениями ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», применяемого к ним с учетом особенностей законодательства о приватизации (п. 3 ст. 96, п. 5 ст. 98 ГК РФ). Срок действия специальных норм, определяющих особенности правового положения этих обществ, ограничен во времени: их действие прекращается с момента отчуждения государством или муниципальным образованием 75% принадлежащих им акций, но не позднее окончания срока приватизации, установленного планом приватизации данного предприятия. С этого момента АО переходит в общий режим правового регулирования.

В качестве примера: