- •Реконструкция жилых зданий Часть I Технологии восстановления эксплуатационной надежности жилых зданий

- •Содержание

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1 объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых жилых зданий

- •§ 1.1. Роль реконструкции зданий в решении социально-экономических и градостроительных задач

- •Жилищный фонд Российской Федерации, размещенный в 4-, 5-этажных домах первых массовых серий

- •§ 1.2. Градостроительные аспекты реконструкции жилой застройки

- •§ 1.3. Характеристика жилищного фонда старой постройки

- •Классификация основных схем планировочной компоновки жилых капитальных зданий старой постройки

- •Конструктивные схемы капитальных жилых зданий старой постройки

- •§ 1.4. Объемно-планировочные и конструктивные решения домов первых массовых серий

- •Общая площадь квартир (м2) по нормам проектирования

- •§ 1.5. Жизненный цикл зданий

- •§ 1.6. Моделирование процесса физического износа зданий

- •§ 1.7. Условия продления жизненного цикла зданий

- •§ 1.8. Основные положения по реконструкции жилых зданий различных периодов постройки

- •Глава 2 инженерные методы диагностики технического состояния конструктивных элементов зданий

- •§ 2.1. Общие положения

- •Классификация повреждений конструктивных элементов зданий

- •§ 2.2. Физический и моральный износ зданий

- •Оценка степени физического износа по материалам визуального и инструментального обследования

- •§ 2.3. Методы обследования состояния зданий и конструкций

- •§ 2.4. Инструментальные средства контроля технического состояния зданий

- •Характеристики тепловизоров

- •§ 2.5. Определение деформаций зданий

- •Значение предельно допустимых прогибов

- •§ 2.6. Дефектоскопия конструкций

- •Повреждения и дефекты фундаментов и грунтов основания

- •Число точек зондирования для различных зданий

- •Значения коэффициента к снижения несущей способности кладки в зависимости от характера повреждений

- •§ 2.7. Дефекты крупнопанельных зданий

- •Классификация дефектов панельных зданий первых массовых серий

- •Допустимая глубина разрушения бетона за 50 лет эксплуатации

- •§ 2.8. Статистические методы оценки состояния конструктивных элементов зданий

- •Значение показателя достоверности

- •Глава 3 методы реконструкции жилых зданий

- •§ 3.1. Общие принципы реконструкции жилых зданий

- •Методы реконструкции зданий

- •§ 3.2. Архитектурно-планировочные приемы при реконструкции жилых зданий ранней постройки

- •§ 3.3. Конструктивно-технологические решения при реконструкции жилых зданий старой постройки

- •§ 3.4. Методы реконструкции малоэтажных жилых зданий первых массовых серий

- •§ 3.5. Конструктивно-технологические решения при реконструкции зданий первых массовых серий

- •Уровень реконструктивных работ жилых зданий первых типовых серий

- •Глава 4 математические методы оценки надежности и долговечности реконструируемых зданий

- •§ 4.1. Физическая модель надежности реконструируемых зданий

- •§ 4.2. Основные понятия теории надежности

- •§ 4.3. Основная математическая модель для изучения надежности зданий

- •§ 4.4. Методы оценки надежности зданий с помощью математических моделей

- •§ 4.5. Асимптотические методы в оценке надежности сложных систем

- •§ 4.6. Оценка среднего времени до возникновения отказа

- •§ 4.7. Иерархические модели надежности

- •Методики оценки функции надежности p(t) реконструированных зданий

- •§ 4.8. Пример оценки надежности реконструируемого здания

- •Глава 5 основные положения технологии и организации реконструкции зданий

- •§ 5.1. Общая часть

- •§ 5.2. Технологические режимы

- •§ 5.3. Параметры технологических процессов при реконструкции зданий

- •§ 5.4. Подготовительные работы

- •§ 5.5. Механизация строительных процессов

- •§ 5.6. Технологическое проектирование

- •§ 5.7. Проектирование технологических процессов реконструкции зданий

- •§ 5.8. Календарные планы и сетевые графики

- •§ 5.9. Организационно-технологическая надежность строительного производства

- •Глава 6 технология производства работ по повышению и восстановлению несущей и эксплуатационной способности конструктивных элементов зданий

- •Расчетное сопротивление грунтов по нормам 1932 - 1983 гг.

- •§ 6.1. Технологии укрепления оснований

- •§ 6.1.1. Силикатизация грунтов

- •Радиусы закрепления грунтов в зависимости от коэффициента фильтрации

- •Технология и организация производства работ

- •Механизмы, оборудование и приспособления для проведения инъекционных работ

- •Значения коэффициента насыщения грунта раствором

- •§ 6.1.2. Закрепление грунтов цементацией

- •§ 6.1.3. Электрохимическое закрепление грунтов

- •§ 6.1.4. Восстановление оснований фундаментов с карстовыми образованиями

- •§ 6.1.5. Струйная технология закрепления грунтов оснований фундаментов

- •Прочность грунтоцементных образований

- •§ 6.2. Технологии восстановления и усиления фундаментов

- •§ 6.2.1. Технология усиления ленточных фундаментов монолитными железобетонными обоймами

- •§ 6.2.2. Восстановление несущей способности ленточных фундаментов методом торкретирования

- •§ 6.2.3. Усиление фундаментов сваями

- •§ 6.2.4. Усиление фундаментов буроинъекционными сваями с электроимпульсным уплотнением бетона и грунтов

- •§ 6.2.5. Усиление фундаментов сваями в раскатанных скважинах

- •Производство работ

- •§ 6.2.6. Усиление фундаментов многосекционными сваями, погружаемыми методом вдавливания

- •§ 6.3. Усиление фундаментов с устройством монолитных плит

- •§ 6.4. Восстановление водонепроницаемости и гидроизоляции элементов зданий

- •§ 6.4.1. Вибрационная технология устройства жесткой гидроизоляции

- •§ 6.4.2. Восстановление гидроизоляции инъецированием кремнийорганических соединений

- •§ 6.4.3. Восстановление наружной вертикальной гидроизоляции стен фундаментов

- •§ 6.4.4. Технология повышения водонепроницаемости заглубленных конструкций зданий и сооружений путем создания кристаллизационного барьера

- •§ 6.5. Технология усиления кирпичных стен, столбов, простенков

- •§ 6.6. Технология усиления железобетонных колонн, балок и перекрытий

- •Усиление конструкций композитными материалами из углеродных волокон

- •Глава 7 индустриальные технологии замены перекрытий

- •§ 7.1. Конструктивно-технологические решения замены междуэтажных перекрытий

- •График производства работ при устройстве монолитного перекрытия по профнастилу

- •§ 7.2. Технология замены перекрытий из мелкоштучных бетонных и железобетонных элементов

- •§ 7.3. Технология замены перекрытий из крупноразмерных плит

- •§ 7.4. Возведение сборно-монолитных перекрытий в несъемной опалубке

- •§ 7.5. Технология возведения монолитных перекрытий

- •§ 7.6. Эффективность конструктивно-технологических решений по замене перекрытий

- •Трудозатраты на устройство междуэтажных перекрытий при реконструкции жилых зданий

- •Область эффективного применения различных конструктивных схем перекрытий

- •График производства работ по устройству сборно-монолитных перекрытий

- •Глава 8 повышение эксплуатационной надежности реконструируемых зданий

- •§ 8.1. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций

- •§ 8.2. Повышение энергоэффективности ограждающих конструкций

- •§ 8.3. Характеристики теплоизоляционных материалов

- •§ 8.4. Технологии утепления фасадов зданий с изоляцией штукатурными покрытиями

- •§ 8.5. Теплоизоляция стен с устройством вентилируемых фасадов

- •Физико-механические характеристики облицовочных плит

- •§ 8.6. Технологии устройства вентилируемых фасадов

- •Характеристика средств подмащивания

- •График производства работ по теплозащите стен пятиэтажного 80-квартирного жилого дома серии 1-464

- •§ 8.7. Оценка эксплуатационной надежности и долговечности утепленных фасадных поверхностей

- •§ 8.8. Управляемые технологии энергопотребления жилых зданий

- •Список литературы

§ 6.2.5. Усиление фундаментов сваями в раскатанных скважинах

Достаточно эффективной является технология усиления фундаментов с применением свай в раскатанных скважинах. Скважины, выполненные такими снарядами, имеют повышенную устойчивость стенок и более высокую их плотность.

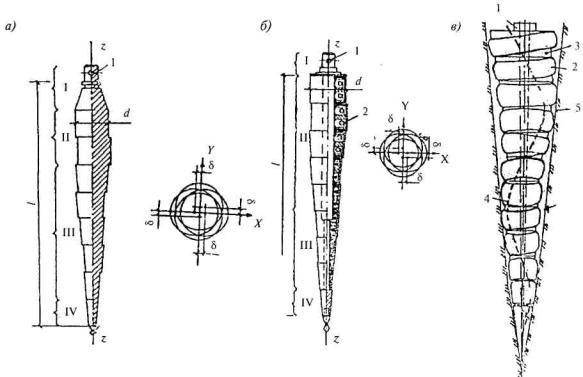

Раскатка скважин с целью уплотнения стенок грунта, прилегающих к скважине, осуществляется с применением специальных раскатчиков, которые представляют собой цельнометаллическую сварную или литую конструкцию, состоящую из смещенных и развернутых на определенный угол относительно друг друга цилиндров и усеченных корпусов. Они могут выполняться также из подвижных элементов, посаженных на общем валу, оси вращения которых смещены относительно продольной оси, что позволяет получить спиралевидную поверхность (рис. 6.26).

Рис. 6.26. Схемы рабочих органов раскатчиков скважин а - цельнометаллический со смещением цилиндров и усеченных конусов; б - с подвижными катками и взаимным смещением на 90-120°; в - с катками сложной геометрической формы; 1 - приводной вал; 2 - расшатывающие катки; 3 - диски; 4 - спиралевидная траектория раскатки; 5 - стены скважины; I - зона сочленения с приводным валом; II - зона, формирующая стенки скважины; III - элементы раскатки скважины; IV - конусообразная часть раскатчика

При внедрении рабочего органа в грунт и вращении его под давлением достигается уплотнение области грунта вокруг раскатчика, что способствует повышению несущей способности свай. Раскатка скважин - непрерывный процесс образования цилиндрическо-конической полости в грунте путем его уплотнения. Длина и диаметр (глубина) скважин принимаются в зависимости от инженерно-геологических условий. Для усиления фундаментов целесообразно использовать раскатчики скважин диаметром 200-300 мм при длине скважин до 4 м.

Они могут располагаться вертикально и наклонно. При устройстве свай в плотных грунтах возможно использование лидирующей скважины.

В зависимости от нагрузок и воздействий сваи армируются отдельными стержнями, каркасами или жесткой арматурой. Бетонирование производится бетоном класса не ниже В15 с уплотнением глубинными вибраторами.

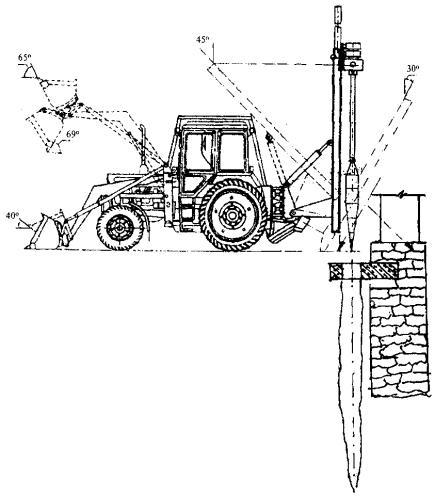

В качестве базовых машин для раскатчиков используются отечественные экскаваторы на пневмоходу ЕК-12 и ТО-49. Гидравлическая система сочленения раскатчика со стрелой обеспечивает высокую мобильность системы и возможность устройства скважин под различным углом наклона (рис. 6.27).

Основные технические характеристики на базе ТО-49 и ЭК-12 показаны в таблице 6.7.

Таблица 6.7

|

№ п.п. |

Характеристика |

ТО-49 |

ЕК-12 |

|

1 |

Диаметр раскатчика, мм |

До 250 |

До 300 |

|

2 |

Глубина раскатки скважин, м |

До 8 |

До 8 |

|

3 |

Расположение скважин в пространстве |

Вертикальное и наклонное ±30° к вертикали |

Вертикальное наклонное, горизонтальное |

|

4 |

Ширина захватки для раскатки скважин с одной стоянки, м |

До 2,7 |

До 15 |

Рис. 6.27. Общий вид установки для раскатки скважин на базе экскаватора ТО-49

Отличительной особенностью технологии является возможность уплотнения прослоек слабых грунтов за счет дополнительного втапливания щебня, шлака и др. сыпучего материала. Это обеспечивает значительное повышение несущей способности за счет вовлечения в работу свай объема уплотненного грунта.

Инженерно-технологические изыскания проектирования и устройства свай должны содержать подробные сведения о состоянии, видах и физико-механических характеристиках грунтов под подошвой фундамента, наличии прослойки слабых, просадочных, насыпных, а также грунтов с повышенной влажностью. Материалы инженерно-геологических изысканий рекомендуется уточнять дополнительными исследованиями с шагом по глубине через 0,2 м с использованием установок статического зондирования.

Несущая

способность свай оценивается как висячих

с учетом расчетного сопротивления слоев

грунта, соприкасающихся с боковой

поверхностью. Методика расчета потока

забивным сваям дана в соответствии со

СНиП 2.02.03-85: ![]() где и - периметр

цилиндрической сваи, м; hi -

толщина i-го

слоя грунта основания по боковой

поверхности цилиндрической и конической

частей сваи; fi -

расчетное сопротивление i-го

слоя грунта основания по боковой

поверхности цилиндрической и конической

частей сваи; Ei -

модуль деформацииi-го

слоя; ξr, Ki -

коэффициенты, учитывающие расположение

и физико-механические свойства

грунта; ip -

наклон боковой поверхности конической

части сваи.

где и - периметр

цилиндрической сваи, м; hi -

толщина i-го

слоя грунта основания по боковой

поверхности цилиндрической и конической

частей сваи; fi -

расчетное сопротивление i-го

слоя грунта основания по боковой

поверхности цилиндрической и конической

частей сваи; Ei -

модуль деформацииi-го

слоя; ξr, Ki -

коэффициенты, учитывающие расположение

и физико-механические свойства

грунта; ip -

наклон боковой поверхности конической

части сваи.

Для усиления фундаментов внутренних стен, а также при работе в подвальной части зданий используется малогабаритная установка УРС-150, которая обеспечивает производство работ в стесненных условиях. Диаметр раскаточных скважин составляет 150 мм. Использование стандартных буровых штанг длиной 1,8-2,0 м позволяет получать скважины глубиной до 4,5 м.

При проектировании усиления фундаментов определяются расчетным путем диаметр, длина и размещение свай в плане. Технологическая эффективность такого метода усиления повышается при объединении тела фундамента со сваями путем устройства монолитного железобетонного ростверка.

Преимущества данной технологии состоят в улучшении физико-механических характеристик грунтов основания; обеспечении примерно равной несущей способности свай в плане фундаментов за счет повышения однородности грунтов околосвайного пространства; отсутствии вибрационных воздействий; возможности производства работ в эксплуатируемых и аварийных зданиях.

Расположение свай в плане фундамента должно учитывать необходимость устранения просадочных свойств грунта межсвайного пространства.