- •Реконструкция жилых зданий Часть I Технологии восстановления эксплуатационной надежности жилых зданий

- •Содержание

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1 объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых жилых зданий

- •§ 1.1. Роль реконструкции зданий в решении социально-экономических и градостроительных задач

- •Жилищный фонд Российской Федерации, размещенный в 4-, 5-этажных домах первых массовых серий

- •§ 1.2. Градостроительные аспекты реконструкции жилой застройки

- •§ 1.3. Характеристика жилищного фонда старой постройки

- •Классификация основных схем планировочной компоновки жилых капитальных зданий старой постройки

- •Конструктивные схемы капитальных жилых зданий старой постройки

- •§ 1.4. Объемно-планировочные и конструктивные решения домов первых массовых серий

- •Общая площадь квартир (м2) по нормам проектирования

- •§ 1.5. Жизненный цикл зданий

- •§ 1.6. Моделирование процесса физического износа зданий

- •§ 1.7. Условия продления жизненного цикла зданий

- •§ 1.8. Основные положения по реконструкции жилых зданий различных периодов постройки

- •Глава 2 инженерные методы диагностики технического состояния конструктивных элементов зданий

- •§ 2.1. Общие положения

- •Классификация повреждений конструктивных элементов зданий

- •§ 2.2. Физический и моральный износ зданий

- •Оценка степени физического износа по материалам визуального и инструментального обследования

- •§ 2.3. Методы обследования состояния зданий и конструкций

- •§ 2.4. Инструментальные средства контроля технического состояния зданий

- •Характеристики тепловизоров

- •§ 2.5. Определение деформаций зданий

- •Значение предельно допустимых прогибов

- •§ 2.6. Дефектоскопия конструкций

- •Повреждения и дефекты фундаментов и грунтов основания

- •Число точек зондирования для различных зданий

- •Значения коэффициента к снижения несущей способности кладки в зависимости от характера повреждений

- •§ 2.7. Дефекты крупнопанельных зданий

- •Классификация дефектов панельных зданий первых массовых серий

- •Допустимая глубина разрушения бетона за 50 лет эксплуатации

- •§ 2.8. Статистические методы оценки состояния конструктивных элементов зданий

- •Значение показателя достоверности

- •Глава 3 методы реконструкции жилых зданий

- •§ 3.1. Общие принципы реконструкции жилых зданий

- •Методы реконструкции зданий

- •§ 3.2. Архитектурно-планировочные приемы при реконструкции жилых зданий ранней постройки

- •§ 3.3. Конструктивно-технологические решения при реконструкции жилых зданий старой постройки

- •§ 3.4. Методы реконструкции малоэтажных жилых зданий первых массовых серий

- •§ 3.5. Конструктивно-технологические решения при реконструкции зданий первых массовых серий

- •Уровень реконструктивных работ жилых зданий первых типовых серий

- •Глава 4 математические методы оценки надежности и долговечности реконструируемых зданий

- •§ 4.1. Физическая модель надежности реконструируемых зданий

- •§ 4.2. Основные понятия теории надежности

- •§ 4.3. Основная математическая модель для изучения надежности зданий

- •§ 4.4. Методы оценки надежности зданий с помощью математических моделей

- •§ 4.5. Асимптотические методы в оценке надежности сложных систем

- •§ 4.6. Оценка среднего времени до возникновения отказа

- •§ 4.7. Иерархические модели надежности

- •Методики оценки функции надежности p(t) реконструированных зданий

- •§ 4.8. Пример оценки надежности реконструируемого здания

- •Глава 5 основные положения технологии и организации реконструкции зданий

- •§ 5.1. Общая часть

- •§ 5.2. Технологические режимы

- •§ 5.3. Параметры технологических процессов при реконструкции зданий

- •§ 5.4. Подготовительные работы

- •§ 5.5. Механизация строительных процессов

- •§ 5.6. Технологическое проектирование

- •§ 5.7. Проектирование технологических процессов реконструкции зданий

- •§ 5.8. Календарные планы и сетевые графики

- •§ 5.9. Организационно-технологическая надежность строительного производства

- •Глава 6 технология производства работ по повышению и восстановлению несущей и эксплуатационной способности конструктивных элементов зданий

- •Расчетное сопротивление грунтов по нормам 1932 - 1983 гг.

- •§ 6.1. Технологии укрепления оснований

- •§ 6.1.1. Силикатизация грунтов

- •Радиусы закрепления грунтов в зависимости от коэффициента фильтрации

- •Технология и организация производства работ

- •Механизмы, оборудование и приспособления для проведения инъекционных работ

- •Значения коэффициента насыщения грунта раствором

- •§ 6.1.2. Закрепление грунтов цементацией

- •§ 6.1.3. Электрохимическое закрепление грунтов

- •§ 6.1.4. Восстановление оснований фундаментов с карстовыми образованиями

- •§ 6.1.5. Струйная технология закрепления грунтов оснований фундаментов

- •Прочность грунтоцементных образований

- •§ 6.2. Технологии восстановления и усиления фундаментов

- •§ 6.2.1. Технология усиления ленточных фундаментов монолитными железобетонными обоймами

- •§ 6.2.2. Восстановление несущей способности ленточных фундаментов методом торкретирования

- •§ 6.2.3. Усиление фундаментов сваями

- •§ 6.2.4. Усиление фундаментов буроинъекционными сваями с электроимпульсным уплотнением бетона и грунтов

- •§ 6.2.5. Усиление фундаментов сваями в раскатанных скважинах

- •Производство работ

- •§ 6.2.6. Усиление фундаментов многосекционными сваями, погружаемыми методом вдавливания

- •§ 6.3. Усиление фундаментов с устройством монолитных плит

- •§ 6.4. Восстановление водонепроницаемости и гидроизоляции элементов зданий

- •§ 6.4.1. Вибрационная технология устройства жесткой гидроизоляции

- •§ 6.4.2. Восстановление гидроизоляции инъецированием кремнийорганических соединений

- •§ 6.4.3. Восстановление наружной вертикальной гидроизоляции стен фундаментов

- •§ 6.4.4. Технология повышения водонепроницаемости заглубленных конструкций зданий и сооружений путем создания кристаллизационного барьера

- •§ 6.5. Технология усиления кирпичных стен, столбов, простенков

- •§ 6.6. Технология усиления железобетонных колонн, балок и перекрытий

- •Усиление конструкций композитными материалами из углеродных волокон

- •Глава 7 индустриальные технологии замены перекрытий

- •§ 7.1. Конструктивно-технологические решения замены междуэтажных перекрытий

- •График производства работ при устройстве монолитного перекрытия по профнастилу

- •§ 7.2. Технология замены перекрытий из мелкоштучных бетонных и железобетонных элементов

- •§ 7.3. Технология замены перекрытий из крупноразмерных плит

- •§ 7.4. Возведение сборно-монолитных перекрытий в несъемной опалубке

- •§ 7.5. Технология возведения монолитных перекрытий

- •§ 7.6. Эффективность конструктивно-технологических решений по замене перекрытий

- •Трудозатраты на устройство междуэтажных перекрытий при реконструкции жилых зданий

- •Область эффективного применения различных конструктивных схем перекрытий

- •График производства работ по устройству сборно-монолитных перекрытий

- •Глава 8 повышение эксплуатационной надежности реконструируемых зданий

- •§ 8.1. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций

- •§ 8.2. Повышение энергоэффективности ограждающих конструкций

- •§ 8.3. Характеристики теплоизоляционных материалов

- •§ 8.4. Технологии утепления фасадов зданий с изоляцией штукатурными покрытиями

- •§ 8.5. Теплоизоляция стен с устройством вентилируемых фасадов

- •Физико-механические характеристики облицовочных плит

- •§ 8.6. Технологии устройства вентилируемых фасадов

- •Характеристика средств подмащивания

- •График производства работ по теплозащите стен пятиэтажного 80-квартирного жилого дома серии 1-464

- •§ 8.7. Оценка эксплуатационной надежности и долговечности утепленных фасадных поверхностей

- •§ 8.8. Управляемые технологии энергопотребления жилых зданий

- •Список литературы

§ 6.2.3. Усиление фундаментов сваями

При степени износа фундаментов, превышающих 50 %, и увеличении нагрузок за счет надстройки этажей усиление фундаментов целесообразно производить методом устройства буронабивных и корневидных свай. Этот весьма прогрессивный метод позволяет провести повышение несущей способности фундаментов с минимальными трудозатратами и предельным сокращением объемов земляных работ.

Ненарушенные структуры грунта позволяют максимально использовать их физико-механические характеристики. В зависимости от характера залегающих под подошвой фундамента грунтов сваи могут работать как сваи-стойки при опирании устья скважины на плотные грунты и сваи висячие, когда основная нагрузка воспринимается силами трения поверхности свай о грунт.

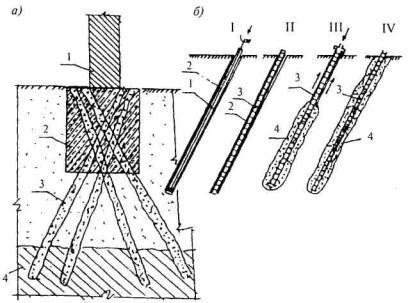

Бурение скважин производится бурильными станками колонкового типа, что позволяет выбуривать отверстия в усиливаемых фундаментах под различным углом наклона. Куст наклонных забетонированных скважин носит название корневидных свай (рис. 6.16,а).

Рис. 6.16. Схема усиления фундаментов а - корневидными сваями: 1 - усиляемый фундамент; 2 - стена; 3 - корневидные сваи; 4 - плотные грунты; б - технологическая последовательность выполнения работ: I - бурение скважин; II - армирование; III - бетонирование скважины с извлечением обсадной трубы; IV- готовая свая; 1 - рабочий орган буровой машины; 2 - обсадная труба; 3 - арматурный каркас; 4 - бетонная смесь

При использовании бурового оборудования в слабых и неустойчивых грунтах, а также при значительной глубине заложения свай используются обсадные трубы, предохраняющие стенки скважин от обрушения, а также бурение под слоем бентонитового раствора.

Технологический процесс устройства буронабивных свай приведен на рис. 6.16,б. Он включает четыре этапа: бурение скважин с установкой обсадных труб на заданную глубину и под требуемым наклоном; армирование скважин каркасом (как правило, цилиндрической формы); подачу, укладку и уплотнение бетона при одновременном извлечении по мере бетонирования обсадных труб; обустройство оголовка монолитной сваи.

Наибольшее распространение получила технология усиления фундаментов зданий буроинъекционными сваями. Они представляют собой разновидность буронабивных свай, имеют малый диаметр (50-250 мм) и большую длину (до 40 м).

При устройстве таких свай пластичную мелкозернистую бетонную смесь инъецируют под давлением 0,2-0,3 МПа в скважину с предварительно установленной арматурой. После заполнения скважины бетонной смесью ее устье тампонируют и опрессовывают, создавая избыточное давление растворонасосом или сжатым воздухом.

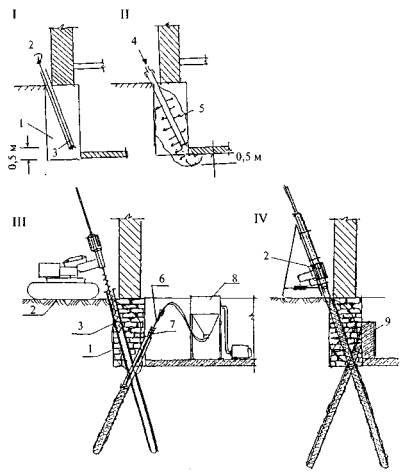

При усилении фундаментов жилых зданий буроинъекционными сваями их длина существенно сокращается, а технология разделена на несколько стадий (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Технологическая схема усиления фундаментов буроинъекционными сваями I - бурение скважины в теле фундамента; II - нагнетание тампонажного раствора; III - повторное бурение; IV - установка армокаркасов и нагнетание цементно-песчаной смеси; 1 - фундамент; 2 - буровой станок; 3 - бур; 4 - инъекция тампонажного раствора; 5 - зона укрепления фундамента; 6 - инъектор; 7 - армокаркас; 8 - установка для инъецирования; 9 – ростверк сваи

На первой стадии осуществляется выбуривание наклонной скважины в теле фундамента на глубину, не превышающую заглубление 0,5 м. Затем осуществляется цементация фундамента под давлением 0,1-0,2 МПа с целью повышения его монолитности и ликвидации расслоения в швах. После набора прочности 0,2-0,3 МПа производится повторное выбуривание данной скважины, но на глубину, превышающую заложение фундамента. Затем погружается арматурный каркас и производится нагнетание цементно-песчаного раствора или мелкозернистой бетонной смеси с дальнейшей опрессовкой.

В результате многостадийной технологии обеспечивается повышение физико-механических характеристик кладки фундамента, а за счет создания свай достигается значительный прирост несущей способности фундамента в целом.

Для производства работ используются мобильные бурильные станки колонкового бурения с перфораторами.

Скважины выбуривают станками вращательного бурения СБА-500, которые производят бурение скважин через фундаменты, полы и другие конструктивные элементы под любым углом наклона. Малые габариты станка, отсутствие вибрации и ударов позволяют успешно использовать его в стесненных условиях реконструируемых зданий.

Технологический цикл устройства буроинъекционных свай включает: подготовку площадки; разметку мест бурения; устройство скважин первой стадии; тампонирование тела фундамента. После технологического перерыва в 2-3 дня, связанного с набором прочности тампонажного раствора, производят вторичное бурение на проектную глубину, превышающую глубину заложения фундаментов. Затем производят армирование и нагнетание бетонной смеси с последующей опрессовкой. При наличии слабых грунтов и большой глубине скважин используют обсадные трубы.

Малые габариты бурильной установки позволяют выполнять работы как с фасадной стороны здания, так и из подвальных помещений. Это обстоятельство существенно снижает материалоемкость и трудоемкость работ. Использование коронок с алмазным покрытием позволяет существенно ускорить цикл бурения.

Качество производства работ контролируется пооперационно: контроль ведется при разметке мест бурения, установлении угла наклона, глубины бурения. При тампонировании скважин проверяются качество тампонажного раствора, рабочее давление, расход материала. Дальнейшее бурение скважин требует оценки характера и глубины залегающих грунтов, что определяется по выбранным кернам. Устойчивость скважин обеспечивается установкой обсадных труб или бурением под слоем глинистого раствора при наличии грунтовых вод.

Особое место в пооперационном контроле отводится качеству бетонной смеси, ее технологическим и физико-механическим свойствам, характеру армирования и точности установки армокаркасов в проектное положение, соблюдению тепловлажностного режима твердения бетона. Все контролируемые параметры отражаются в материалах технологических карт и проекте производства работ.

Для уточнения несущей способности свай осуществляют контрольное бурение с заданными параметрами. Результаты испытания контрольных свай позволяют внести коррективы в конструктивное решение по усилению фундаментов.

Усиление

фундаментов буроинъекционными сваями

наиболее эффективно в условиях слабых

грунтов. Принимая модель в виде тонких

и относительно длинных изгибаемых

строений, находящихся в упругом

полупространстве, их устойчивость для

линейно деформируемой среды оценивается

под действием нагрузок. Длинная и гибкая

свая-стойка может деформироваться

вследствие выпучивания. Под действием

силы потеря устойчивости достигается

при изгибе по нескольким полуволнам.

Для определения критической силы К.

Терцаги предложил зависимость следующего

вида: ![]() гдет -

число полуволн синусоиды, по которой

свая изгибается в грунте; r -

радиус сечения сваи; EJ -

изгибная жесткость сваи.

гдет -

число полуволн синусоиды, по которой

свая изгибается в грунте; r -

радиус сечения сваи; EJ -

изгибная жесткость сваи.

Число

полуволн определяется

из уравнения ![]() гдеl -

длина сваи; K -

горизонтальный коэффициент постели.

гдеl -

длина сваи; K -

горизонтальный коэффициент постели.

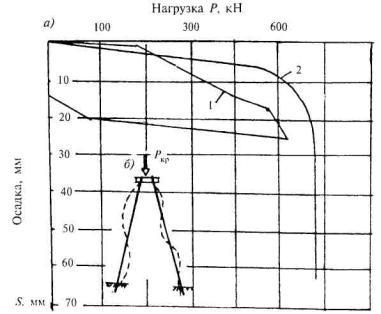

Изгибающий момент в центрально нагруженной свае может быть оценен зависимостью Мизг = Pα/(1 - Р/Ркр), здесь Р - нагрузка на сваю; Ркр - критическая сила, вызывающая потерю устойчивости сваи; α - коэффициент кривизны, определяемый как отношение прогиба и длины сваи.

В практике усиления фундаментов, как правило, используются ложные сваи, которые рассчитываются по деформированной схеме. С учетом граничных условий по заделке оголовка сваи и на нижнем конце, опирающемся в плотные слои грунтов, А.Г. Шашкиным разработаны расчетные модели, которые приближаются к реальным условиям работы. Установлено, что потеря устойчивости свай невозможна, поскольку необходимая для этого критическая сила в 10 раз превышает несущую способность свай по грунту. Максимальные изгибающие моменты возникают в месте заделки головы сваи в теле фундамента, что требует при производстве работ дополнительного инъецирования этой зоны.

На рис. 6.18 приведены расчетные и экспериментальные данные по осадке наклонных свай, которые свидетельствуют о достаточно высокой степени адекватности результатов.

Рис. 6. 18 а - графики осадки наклонных свай по экспериментальным (1) и расчетным данным (2); б - схемы деформирования свай при критической нагрузке Р

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что использование буроинъекционных свай является одной из эффективных технологий усиления фундаментов жилых и исторически значимых зданий. Они применяются для восстановления бутовых и кирпичных фундаментов старой постройки с основанием на деревянных лежнях и сваях, которые при длительной эксплуатации утратили несущую способность.

Усиление основания и фундаментов буроинъекционными сваями костела Св. Екатерины в С.-Петербурге потребовало более 1200 свай в веерном расположении и опиранием на относительно прочную толщу песчаных грунтов. Дополнительная опрессовка свай позволила увеличить их диаметр на 10-15 %, уплотнить прилегающие слои грунта, тем самым повысить несущую способность.

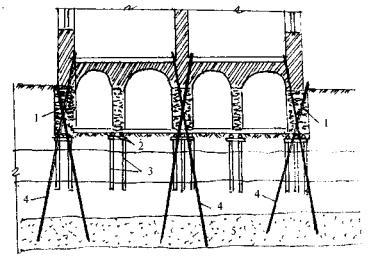

Подобной технологией осуществляется усиление фундаментов жилых зданий ранней постройки в условиях слабых водонасыщенных грунтов с потерей несущей способности деревянных свай и лежней (рис. 6.19).

Рис. 6.19. Усиление фундаментов жилого здания буроинъекционными сваями 1 - фундаменты; 2 - лежни из дубовых бревен; 3 - деревянные сваи; 4 - буроинъекционные сваи; 5 - зона плотных грунтов

Устройство буроинъекционных свай осуществляется как с внешней стороны здания, так и с уровня первого этажа. При этом глубина свай принимается из условия их опирания в плотные слои грунта.

Буроинъекционные сваи выполняют армированными из отдельных стержней диаметром до 25 мм класса А400 при их сечении от 93 до 135 мм и арматурными каркасами с рабочей арматурой из 4 стержней диаметром 16-18 мм из стали класса А400. При сечении свай 150- 200 мм используются мелкозернистые высокоподвижные бетонные смеси класса бетона не ниже В15.