- •Оглавление

- •Введение

- •1. Химическая кинетика

- •1.1. Стехиометрия и материальный баланс в химических реакциях

- •Пример 1

- •Результаты анализа реакционной массы

- •Решение

- •Пример 2

- •Концентрации реагентов в реакционной массе (моль/л)

- •Решение

- •1.2. Скорость гомогенной химической реакции

- •1.3. Методика кинетического исследования

- •1.4. Дифференциальный метод обработки данных

- •1.5. Интегральный метод обработки экспериментальных данных

- •2. Кинетическое моделирование и механизм химической реакции

- •2.1. Классификация элементарных реакций

- •Обозначения бимолекулярных реакций

- •2.2. Построение кинетических моделей последовательности элементарных стадий

- •Метод стационарных концентраций Боденштейна-Семенова

- •Метод квазиравновесия

- •2.2.1. Цепные реакции

- •Зарождение цепи

- •Продолжение цепи

- •Обрыв цепи

- •Кинетика цепных реакций

- •Разветвленные цепные реакции

- •2.2.2. Гомогенный катализ

- •Нуклеофильный катализ

- •Кинетика нуклеофильного катализа

- •Комплексообразование «реагент – реагент»

- •Кислотно-основный катализ

- •Металлокомплексный катализ

- •2.2.3. Основы кинетики образования полимеров

- •Заключение

- •Рекомендательный список литературы

2. Кинетическое моделирование и механизм химической реакции

Построение кинетических моделей химических реакций может быть существенно облегчено, если имеются сведения о механизме химических реакций, полученные по литературным данным или по данным физико-химического анализа. С другой стороны, кинетические модели, построенные путем установления экспериментальной зависимости скорости реакции от концентраций реагентов, часто оказываются незаменимыми при выборе гипотезы о механизме реакции. Рассмотрим, каким образом можно построить кинетическую модель реакции, предполагая последовательность элементарных стадий, образующих ее механизм.

В общем случае речь должна идти о системе последовательно-параллельных элементарных реакций, в которых участвуют как стабильные, так и нестабильные частицы. Число типов элементарных стадий невелико. Они подразделяются на группы, отличающиеся количеством участников взаимодействия и способом разрыва старых связей и образования новых. Рассмотрим эти основные типы.

2.1. Классификация элементарных реакций

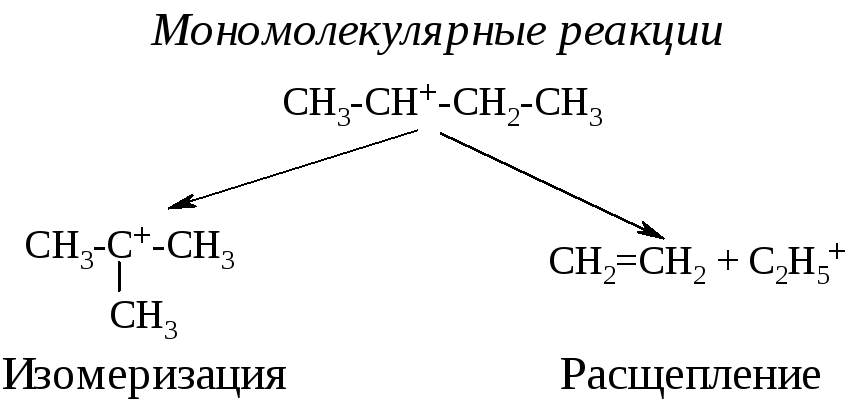

По числу участников взаимодействия реакции делятся на мономолекулярные и бимолекулярные. В некоторых источниках предполагается существование и тримолекулярных реакций. В мономолекулярных реакциях участвует одна частица (не обязательно молекула), которая претерпевает реакции либо изомеризации, либо расщепления. В случае расщепления электронная пара разрывающейся связи может быть разделена между группами, на которые разрывается исходная молекула (гомолитический разрыв), или оставаться локализованной у одного из атомов, соединенных этой связью (гетеролитический разрыв). В первом случае образуются незаряженные частицы (радикалы), во втором – заряженные (катион и анион). Примерами могут служить следующие реакции:

В бимолекулярных реакциях взаимодействуют две частицы. Эти взаимодействия сводятся к присоединению и замещению участников реакции. Реагентами могут быть две молекулы, два радикала, анион и катион, а также молекула и радикал или заряженная частица. В последнем случае считают, что молекула является неактивным, а нестабильная частица – активным (атакующим) реагентом. Более сложен выбор активного реагента, если они оба – молекулы. В этом случае атакующим реагентом считают тот, у которого наблюдается более ярко выраженный избыток или недостаток электронной плотности на атоме реакционного центра. По распределению электронной плотности на активном центре бимолекулярные реакции делятся на радикальные, нуклеофильные и электрофильные.

Разработана система обозначений основных типов бимолекулярных реакций, приведенная ниже (табл. 4):

Таблица 4

Обозначения бимолекулярных реакций

-

Тип реакции

Обозначение

Вид активной частицы

Индекс

Присоединение

Ad

–

–

Радикал

R

Замещение

S

Нуклеофил

N

Электрофил

E

Примеры обозначений: SN (нуклеофильное замещение), AdR (радикальное присоединение), SE (электрофильное замещение).

Радикалы – частицы с неспаренным электроном, они не несут на реакционном центре заряда, но стабильными при этом не являются, например: С6Н5СН2•, Cl•, CН3С•=О и др. Поскольку радикалы обладают слабым дефицитом электронов, они преимущественно атакуют реакционный центр второго реагента с повышенной электронной плотностью, но их избирательность по этому признаку не очень велика.

Нуклеофилы – анионы или молекулы, несущие максимум электронной плотности (свободную электронную пару) на активном центре, например Cl–, Br–, C2H5O–, HO–, Н2О:, RÖН, :NH3 и т.п. Нуклеофильной атаке подвержены реакционные центры с минимумом электронной плотности или с частичным положительным зарядом.

Электрофилы – катионы или молекулы, несущие минимум электронной плотности (свободную электронную орбиталь) на активном центре, например СН3–СН+–СН3, Со3+, BF3, H3O+. Они атакуют в молекуле реакционные центры с избытком электронной плотности (несущие частичный отрицательный заряд).

Рассмотрим ряд примеров, которые демонстрируют разнообразие бимолекулярных реакций.

|

Нуклеофильные реакции | |

|

Замещение SN

|

Присоединение AdN

|

|

Электрофильные реакции | |

|

Замещение SЕ

|

Присоединение AdЕ

|

|

| |

|

Замещение SR

|

Присоединение AdR

|

Часто выбор активной частицы, по которой можно определить тип реакции, оказывается неочевидным. Например, в случае реакций этерификации трудно установить, какой из реагентов надо считать атакующим:

СН3СООН + С2Н5ОН СН3СООС2Н5 + Н2О

Следует заметить также, что многие бимолекулярные реакции были отнесены к тому или иному типу прежде, чем выяснилась их сложная природа. Например, в реакциях нуклеофильного замещения, кинетика которых отвечает суммарному первому порядку, участвуют две молекулы реагентов. Следовательно, они не являются элементарными. Действительно, такие процессы протекают как двухстадийные: сначала происходит медленная обратимая диссоциация реагента на карбокатион и анион, а затем катион быстро взаимодействует со вторым реагентом, например гидролиз третичного бутилбромида в присутствии сильной щелочи происходит следующим образом:

В таком случае реакция должна рассматриваться не как бимолекулярное нуклеофильное замещение, а как мономолекулярное расщепление с последующим бимолекулярным присоединением. То же относится и к приведенной в примерах реакции электрофильного замещения атома водорода ароматического цикла на карбокатион SE. Эта реакция протекает через промежуточное образование - и -комплексов:

т.е. на самом деле это последовательность элементарных реакций бимолекулярного электрофильного присоединения (1), мономолекулярных изомеризации (2) и расщепления (3).