- •1. Основы теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов.

- •2. Регенеративные аппараты. Процесс теплообмена. Основы теплового расчета.

- •3.Тепловой расчет мву(располагаемая и полезная разности температур.)

- •6.Расчет действительной сушилки по I-d-диаграмме. Тепловой баланс действительной сушильной установки.

- •Построение процесса для действительной сушилки на I-d-диаграмме

- •7.Основы теплообмена в ректификационных установках. Расчет ректификационных установок.

- •8. Основы теплового расчета контактных теплообменников

- •Расчет безнасадочного аппарата:

- •Расчет насадочных аппаратов

- •9. Основные понятия о процессе сушки Формы связи влаги с материалом. Кинетика сушки.

- •Свойства влажных материалов

- •Кинетика сушки влажных материалов

- •10. Бинарные смеси со взаимно растворимыми компонентами.

- •11. Бинарныесмеси со взаимно нерастворимыми компонентами.

- •12.Тепловой расчёт трубопроводов систем теплоснабжения. Коэффициент эффективности тепловой изоляции.

- •1) Определение тепловых потерь трубопровода.

- •2) Определение теплового поля для подземного трубопровода.

- •3) Тепловые потери и к-т эффективности тепловой изоляции.

- •4) Тепловой расчёт паропроводов.

- •5) Выбор толщины изоляционного слоя.

- •13. Гидравлический режим тепловых сетей.

- •14. Режимы регулирования систем теплоснабжения.

- •15. Основы гидравлического расчета систем теплоснабжения.

- •1, Регулирование по отопительной нагрузке

- •2, Регулирование по вентиляционной нагрузке

- •I – зона местного количественного регулирования,

- •II – зона центрального качественного регулирования,

- •III - зона местного количественного регулирования.

- •3, Центральное регулирование по нагрузке горячего водоснабжения при закрытой системе и параллельном подключении подогревателей горячего водоснабжения

- •4, Центральное регулирование по нагрузке гвс при открытой схеме теплоснабж. (Рис. Т.С.4)

- •17. Основы гидравлического расчета конденсатопроводов.

- •18. Пьезометрический график (Рис. Т.С.5)

- •19. Расчет гидравлического режима. Гидравлическая устойчивость.

- •Гидравлическая устойчивость системы

- •20.Регулирование давления в тепловой сети. Нейтральные точки.

- •21. Центральное качественное регулирование отопительной нагрузки.

- •22. Центральное качественное регулирование совмещённой нагрузки.

- •23. Определение тепловых нагрузок. Отопление. Вентиляция.

- •Отопление

- •24. Схемы присоединения стс к водяным тепловым сетям.

- •25.Конструкция подвижных и неподвижных опор. Расчет неподвижной опоры.

- •27. Определение расчетных расходов теплоносителя. (Рис. Т.С.22,23,24)

11. Бинарныесмеси со взаимно нерастворимыми компонентами.

Примерами практически взаимно нерастворимых жидкостей могут служить ртуть и вода или вода и бензол.

Для кипящей смеси из взаимно нерастворимых компонентов применим закон Дальтона, согласно которому парциальное давление пара каждого компонента с паровой смеси равно давлению насыщенного пара чистого компонента при температуре кипящей смеси.

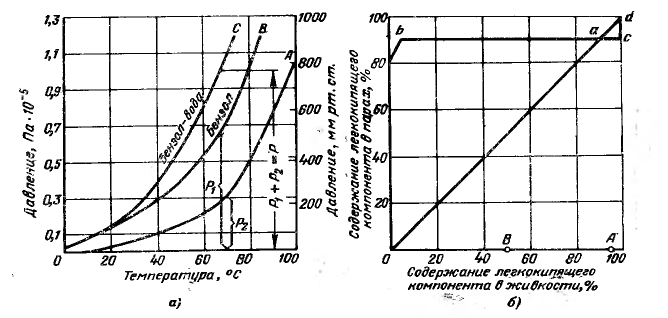

Рассмотрим смесь воды и бензола. Как известно, вода при давлении 1,013∙105 Па (760 мм рт. ст.) кипит при 100°С, а бензол—при 80,4°С. Зависимость температуры кипения воды от давления характеризуется кривой А на рис. 5-1,а, а температура кипения бензола—кривой В.

Складывая ординаты кривых А и В, находим суммарную кривую С,

5.1 . Графики давлений, температур и процентного состава для взаимно нерастворимых компонентов бинарной смеси бензола и воды.

Так как согласно закону Дальтона давление паровой или газовой смеси равно сумме парциальных давлений ее компонентов, то кривая С показывает зависимость между давлением и температурой кипящей смеси бензол — вода.

Пересечение кривой С с горизонталью, соответствующей атм давлению 1,013∙105 Па (760 мм рт. ст.), показывает, что при этом давлении смесь кипит при температуре около 70 °С, а также что парциальное давление паров воды в паровой смеси равно 0,3∙105 Па (225 мм рт. ст.), а паров бензола 0,71∙103 Па (535 мм рт. ст.) независимо от содержания воды и бензола с жидкой смеси. Таким образом, смесь из двух взаимно нерастворимых жидкостей закипает при температуре более низкой, чем температура кипения легкокипящей жидкости, входящей в смесь.

Температура кипений смеси со взаимно нерастворимыми компонентами постоянна и не зависит от содержания компонентов в жидкой смеси. И только в тот момент, когда один компонент выкипит полностью, она делает скачок и становится равной температуре кипения оставшегося компонента.

Содержание компонента в паровой фазе остается постоянным и то же не зависит от соотношения их и жидкой фазе до тоги момента, пока один компонент не выкипит полностью.

На рис. 5-1б изображен график для бинарной смеси со взаимно нерастворимыми компонентами. Зависимость содержания легкокипящего компонента (бензола) в парах от содержания его в жидкости изображается прямой BC. Пересечение этой прямой в точкеА с диагональю ОD соответствует равновесному состоянию, когда содержание по весу легко кипящего компонента (бензола) в парах и жидкой фазе одинаково. Точка а называется азеотропической точкой, а жидкая смесь, соответствующая этому состоянию - азеотропической смесью.

Температура кипения азеотропической смеси остается постоянной до полного выкипания смеси.

Азеотропические смеси характеризуются тем, что ни один компонент их не может быть выделен перегонной в чистом виде, гак как состав паров и жидкой смеси совершенно одинаков. Если летучего компонента в первоначальной жидкой смеси больше, чем в азеотропичсской смеси (точка А на рис. 5-1б, то после некоторой перегонки, во время которой из жидкости удаляются пары с составом азеотропнческой смеси (точка А смещается вправо), остается жидкий остаток из чистого летучего компонента (бензола в данном случае). Наоборот, если летучего компонента в первоначальной жидкой смеси меньше, чем в азеотропической смеси (точка В на рис. 5-1б), то при перегонке точка В смещается влево и в жидкости остается нелетучий компонент (вода).