- •Геологическое картирование

- •Цели и задачи геологического картирования

- •Топографическая карта и топографическая основа

- •Особенности, масштабы и номенклатура топографических карт.

- •Геологическая карта и другие виды геологической графики Общие сведения о геологических картах

- •Типы геологических карт

- •Виды геологических карт

- •Общие требования к оформлению геологических карт

- •Условные знаки и условные обозначения геологических карт

- •Легенда (условные обозначения)

- •Стратиграфическая колонка

- •Геологические разрезы

- •Изображение геологических границ

- •Глава I: Геологическое изучение и картирование осадочных пород

- •1.1.Слой и слоистые комплексы

- •1.1.1.Слоистость:

- •Формы слоистости.

- •Генетические типы слоистости.

- •Взаимоотношения слоистых толщ

- •Закономерности сочетания слоёв

- •Строение поверхностей наслоения. Определение кровли и подошвы слоёв

- •Сущность и условия образования слоистых толщ

- •1.2. Первичные (ненарушенные) и нарушенные

- •1.2.1.Горизонтальное залегание слоёв

- •1.2.2. Наклонное залегание слоёв

- •1.2.3. Нормальное и опрокинутое залегание

- •Определение элементов залегания наклонно залегающих геологических границ.

- •Определение истинной мощности слоя при наклонном залегании

- •Построение выхода пласта на поверхность на карте с топографической основой

- •1.2.4. Согласное и несогласное залегание пород

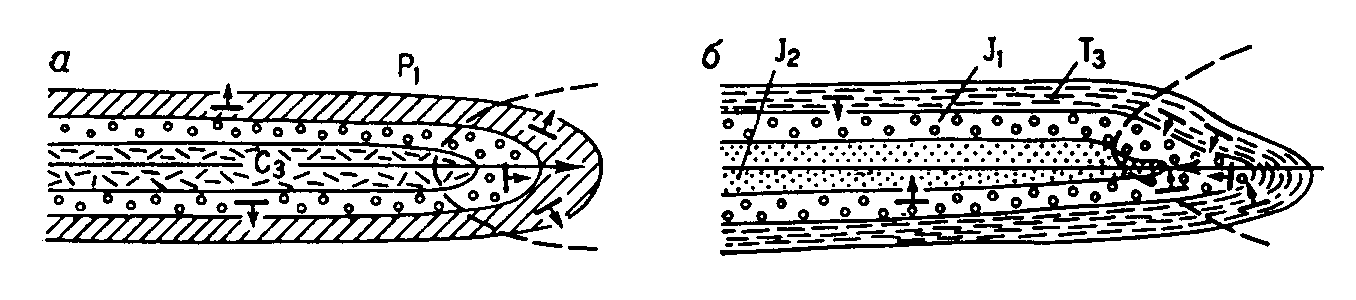

- •Типы несогласий

- •Строение поверхностей несогласий.

- •Критерии установления несогласий при геологическом картировании.

- •Глава 2. Геологическое изучение разрывов в горных породах

- •2.1. Трещины и кливаж в горных породах (разрывы без смещения).

- •2.1.1. Трещины и трещиноватость

- •2.1.2. Нетектонические трещины.

- •2.1.3. Прототектонические трещины

- •2.1.4. Тектонические трещины

- •Трещины отрыва

- •Трещины скалывания

- •2.1.5. Отдельность

- •2.1.6. Изучение трещиноватости

- •2.2. Разрывы со смещением

- •2.2.1. Сбросы

- •2.2.2. Взбросы

- •2.2.3. Грабены

- •2.2.4. Горсты

- •2.2.5. Сдвиги

- •2.2.6. Раздвиги

- •2.2.7. Надвиги

- •2.2.8. Покровы

- •2.2.9. Механизм образования и происхождение разрывов Образование или происхождение разрывов

- •2.2.10. Определение возраста, типа и структурных элементов разрывов Определение возраста

- •Определение типов разрывных нарушений

- •Определение направления смещения крыльев

- •Определение амплитуды смещения

- •Признаки наличия разрывных нарушений

- •1) По геологическим признакам

- •2) По геоморфологическим признакам:

- •3) По гидрологическим признакам:

- •Условные обозначения разрывных нарушений

- •Глава 3: Складчатые формы залегания пород

- •3.1. Складки и их элементы и параметры

- •3.2. Классификация складок

- •3.2.1. Морфологическая классификация

- •3.2.2. Генетическая классификация складок

- •Складки, обусловленные геологическими условиями

- •3.3. Изучение складчатых форм

- •3.4. Изображение складчатых форм

- •Литература

- •Глава 4. Геологическое картирование интрузивных образований

- •4.1. Общая характеристика форм и особенностей залегания интрузивных пород

- •4.2. Полевое изучение интрузивов и элементы структурно-петрологического картирования

- •Оконтуривание интрузивов

- •Определение характера контакта

- •Методы определения положения и элементов залегания контактов интрузивных тел

- •Восстановление морфологии эродированной кровли интрузивов

- •Определение возраста интрузий

- •Определение возраста интрузий на разрезе и геологической карте

- •Определение верха и низа (кровли и подошвы)

- •4.3. Внутреннее строение интрузивных тел

- •4.3.1. Внутреннее строение недифференцированных интрузивов

- •4.3.2. Внутреннее строение дифференцированных интрузивов

- •4.3.3. Внутреннее строение расслоенных интрузивов

- •4.3.4. Изучение прототектоники интрузивных пород

- •Структурный блок

- •Глава 5: Геологическое картирование вулканических пород

- •5.1. Вулканические аппараты и их строение

- •5.1.1. Элементы вулканического аппарата

- •5.1.2. Разновидности вулканов и их строение

- •5.2 Особенности образования и условия залегания вулканических пород

- •5.2.1. Лавовые потоки

- •5.2.2. Пирокластические пласты

- •5.2.3. Покровы (покровные и эксплозивные фации)

- •5.2.4. Экструзивные фации

- •5.2.5.Жерловые фации

- •5.2.6. Субвулканические фации

- •5.2.7. Пирокластические и пирокласто-осадочные фации

- •5.3 Внутреннее строение

- •5.3.1. Внутреннее строение лавовых потоков и экструзий

- •5.3.2. Внутреннее строение пластов вулканокластических пород

- •5.3.3. Внутреннее строение пластов вулканогенно-осадочных пород

- •5.3.4. Полевое изучение вулканогенных пород

- •Палеовулканологические исследования

- •Глава 6: Геологическое картирование метаморфических пород

- •6.1. Метаморфизм и метаморфические породы

- •6.1.1. Типы и фации метаморфизма

- •6.1.2. Типы метаморфических комплексов и основные разновидности метаморфических пород

- •Метаморфиты

- •Динамометаморфические породы

- •Мигматиты

- •Метасоматиты

- •6.2. Общие особенности строения и залегания метаморфических пород

- •6.2.1. Морфология тел метаморфических пород и формы залегания

- •6.2.2. Текстуры и структурные элементы метаморфических пород

- •6.2.3. Структурные формы метасоматических пород

- •6.3. Методы изучения метаморфических толщ

- •6.3.1. Петрографические методы изучения метаморфических пород

- •6.3.2. Литологические методы метаморфических пород

- •6.3.3. Петрогеохимические методы определения первичной природы метаморфическихпород

- •6.3.4. Изотопно-геохимические методы

- •6.3.5. Стратиграфические методы

- •6.3.6. Методы формационного анализа

- •6.3.7. Структурный анализ

- •Определение разновозрастности и последовательности развития структурных форм и структурных элементов.

- •Построение структурно-возрастной шкалы.

- •Определение последовательности эндогенных процессов.

- •Построение шкалы относительной последовательности эндогенных процессов.

- •Выделение тектоно-метаморфических циклов.

- •Выделение и корреляция разновозрастных свк (структурно-вещественных комплексов) с моно- и полициклическим развитием.

- •6.3.8. Геофизические методы

- •6.3.9. Дешифрирование аэрофото- и космофотоснимков

- •6.4 Изображение метаморфических пород на геологической карте

- •6.4.1. Особенности картирования метаморфических образований

- •Документация и отображение структурных элементов дислоцированных метаморфических пород

- •Литература

- •7.1. Разновидности кольцевых структур

- •7.1.1. Метеоритные кратеры и астроблемы и

- •7.1.2. Соляные купола

- •8.1. Модели вертикальной (внутренней) и латеральной неоднородности

- •8.2. Основные этапы образования и развития земной коры

- •8.3. Внутреннее строение Земли

- •Земная кора

- •Литосфера и астеносфера

- •Тектоносфера

- •8.4. Основные структурные единицы литосферы

- •8.4.1. Литосферные плиты

- •8.4.2. Границы литосферных плит

- •8.4.3. Внутренние области океанов

- •Срединно-океанические хребты

- •Трансформные разломы

- •Горячие точки

- •Абиссальные равнины

- •Внутриплитные возвышенности и хребты

- •Микроконтиненты

- •Возраст и происхождение океанов

- •8.4.4. Области перехода континент–океан

- •Пассивные континентальные окраины

- •Активные континентальные окраины

- •Вулканические дуги

- •Трансформные окраины

- •8.4.5. Области континентов

- •Континентальные платформы

- •Складчатые пояса континентов

- •Области внутриконтинентального орогенеза

- •Террейны

- •9.1. Масштабы и виды геологосъёмочных работ

- •9.1.1. Масштабы геологических съёмок

- •9.1.2. Виды геологических съёмок

- •9.2. Основы организации геологосъёмочных работ

- •9.2.1. Предварительное изучение района работ

- •9.2.2. Составление проекта геолого-съёмочных и поисковых работ

- •9.3. Основы проведения геологосъёмочных работ

- •9.3.1. Полевой период геологосъёмочных работ

- •9.3.2. Проведение геологосъёмочных работ

- •Геологосъёмочные маршруты

- •Ведение (описание) геологических маршрутов.

- •Изучение и описание обнажений

- •Заключительный этап полевых работ

- •9.4. Камеральный период геологосъёмочных работ

- •9.4.1. Обработка и оформление полевого фактического материала.

- •Журнал (каталог) образцов (Форма №2) Левая сторона развернутого листа.

- •9.4.2. Построение графических приложений.

- •9.4.3. Составление отчета.

- •Рекомендуемая литература Основная:

- •Дополнительная:

- •Содержание программы и методические рекомендации для самостоятельныой работы

- •Программой дисциплины предусмотрено выполнение двух контрольных работ.

- •Перечень

- •«Мурманский государственный технический университет» Апатитский филиал мгту

- •Рабочая программа

- •I. Введение.

- •II. Краткое содержание программы практики.

- •Методика подготовки и проведения производственной геологической практики.

- •Приложение №1

- •I. Введение.

- •II. Краткое содержание программы практики.

- •Методика подготовки и проведения учебной геологической практики.

- •II. Полевой период

- •Приложение №1 календарный план

- •II. Полевой этап:

- •III. Камеральный период:

3.2. Классификация складок

В основу классификации складок может быть положена либо форма складок, либо их происхождение. В первом случае это будет морфологическая классификация, а во втором – генетическая. Обе эти классификации учитывают различные характеристики и свойства складок и дополняют друг друга.

3.2.1. Морфологическая классификация

|

|

|

Рис. 3.13. Деление складок по положению осевой поверхности: 1 – симметричные; 2 – ассиметричные; 3 – наклонные; 4-6 – опрокинутые ( 4 – в вертикальном разрезе, 5 – на блок диаграмме, 6 – в плане); 7 – лежачие; 8 – ныряющие. аа , а'а' – осевые линии складок в плане; аб, а'б', а''б'' – осевые поверхности складок в разрезах. |

По положению осевой поверхностивыделяют симметричные и асимметричные складки.

Симметричные складки- складки с одинаковыми углами наклона крыльев и вертикальной осевой поверхностью (рис. 3.13).

Асимметричные складкиобычно с наклонной или горизонтальной осевой поверхностью и различными углами наклона крыльев. Они могут быть разделены на четыре вида (рис. 3.13):

● наклонныескладки с наклонной осевой поверхностью и падением крыльев в противоположные стороны под разными углами;

● опрокинутыескладки с падением крыльев в одну сторону и с наклонной осевой поверхностью;

● лежачиескладки с горизонтальным положением осевых поверхностей;

● ныряющие(илиперевёрнутые) складки, осевая поверхность которых изогнута до обратного падения.

По соотношению между крыльями складок выделяют(рис. 3.14):

● обычные ( простые или нормальные) складки с падением крыльев в различные стороны;

|

|

|

Рис. 3.14. Деление складок по соотношению между крыльями в разрезах: а – простые; б – изоклинальные прямые и опрокинутые (в); г – веерообразные с не пережатым и пережатым (д) ядром. |

● веерообразные складки с веерообразным расположением слоёв, с не пережатым или пережатым ядром;

Разновидности складок по углу между крыльями:

● отлогие складки с углами между крыльями от 120º до 180º;

● открытые складкис углами между крыльями от 70º до 120º;

● закрытыескладки с углами между крыльями от 30º до 70º;

● сжатые складки с углами между крыльями от >0º до 30º;

● изоклинальныескладки с параллельными крыльями.

|

|

|

Рис. 3.15. Деление складок по форме замка в разрезе: а – острые или шевронные; б – пологие или округлые; в – коробчатые или сундучные. |

|

|

|

Рис. 3.16. Деление складок в разрезах по соотношению мощностей на сводах и на крыльях: 1 – подобные; 2 – концентрические; 3 – с утоняющимися слоями в своде; 4 – с повышенными мощностями пород в замках. |

● острые(илишевронные) складки, угол между крыльями у которой меньше 90º;

● тупыескладки, с углом складки больше 90º;

● сундучные(иликоробчатые) складки с плоскими замками и крутыми крыльями.

По соотношению мощностей слоёв на крыльях и в сводах складок выделяются(рис. 3.16):

● подобныескладки, у которых мощность слоёв на крыльях меньше мощности в сводах, а форма замка не меняется с глубиной;

● концентрическиескладки с одинаковой мощностью слоёв на крыльях и в своде, причём с глубиной кривизна свода таких складок изменяется, и антиклинали становятся более резкими, чем синклинали;

● антиклинальные складкис утонёнными замками, в которых мощность пород в сводах меньше, чем на крыльях;

● синклинальные складкис повышенными мощностями пород в замках.

Наиболее широко распространены в природе подобные складки.

|

|

|

Рис. 3.17. Деление складок в плане по соотношению длины (а) и ширины (б): 1 – линейные; 2 – брахиформные; 3 –куполовидные или изометричные. |

● линейныескладки, у которых отношение длины к ширине больше трёх;

● брахиформные(брахисинклиналиибрахиантиклинали) складки, у которых отношение длины к ширине меньше трёх;

● изометричные складки с приблизительно одинаковыми поперечными размерами –куполовидные(антиклинальные складки) ичашевидныеилимульды(синклинальные складки).

|

|

|

Рис. 3.18. Деление складок относительно горизонта: а – прямые симметричные; б – косые или наклонные асимметричные; в –опрокинутые или запрокинутые; г – лежачие. |

|

|

|

Рис. 3.19. Категории складок, выделяемые на геологических планах и картах: 1 – изометричные; 2 – линейно замкнутые; 3 – линейно незамкнутые гармоничные; 4 - линейно незамкнутые дисгармоничные. а – структурно-кинематическая ось; стрелки – шарниры. |

|

|

|

Рис. 3.20. Периклинальные погружения антиклинальной складки (а); центриклинальное погружение синклинальной складки (б). |

Категории складок относительно горизонта (рис. 3.18):

● прямыеилисимметричныескладки;

● косые или наклонныеасимметричныескладки;

● опрокинутыеилизапрокинутыескладки;

● лежачиескладки.

Категории складок, выделяемые на геологических картах и планах(рис. 3.19):

● изометричные складки с приблизительно одинаковыми поперечными размерами;

● линейно замкнутыеструктуры;

● линейнонезамкнутыегармоничныеструктуры;

● линейнонезамкнутыедисгармоничныеструктуры;

По наклону шарнира в замыкающей части складки (или по характеру замыкания) выделяют(рис. 3.20):

● структуры с центриклинальным замыканием;

● структуры с периклинальным замыканием.

По характеру коленообразного изгиба в горизонтально залегающих толщах и в моноклиналях выделяютфлексуры (рис. 3.21 – 3.23), моноклинальные изгибы, структурные террасы и структурные носы.

Моноклиналь(устаревший синоним –гомоклиналь) – структура, которая сложена породами, имеющими одинаковый наклон слоёв. В целом она может иногда рассматриваться как крыло крупной складки, остальные элементы которой в связи с их незначительными размерами не обнаружены или ими можно пренебречь.

|

| |

|

Рис. 3.21. Схема строения флексуры. | |

|

|

|

|

Рис. 3.22. Флексуры: согласная (а) и несогласная (б). |

Рис. 3.23. Флексура (а), переходящая по простиранию перегиба в сброс (б), и структурная терраса (в). |

Структурная терраса– коленообразный и вытянутый по простиранию изгиб (или местное выполаживание слоёв) в наклонно залегающих толщах, в пределах которого слои залегают горизонтально (рис. 3.23 в). Если такой участок вытянут по направлению падения моноклинали, то он называетсяструктурнымносом.

Главные и дополнительные складки.

Деление складок на главные и дополнительные указывает только на их соподчинённость, а не на размер. Тем не менее, главнымискладками считаются самые крупные структуры изучаемой площади. Их масштаб может быть различен, но преимущественно это структуры, выявленные при картировании значительной площади и осложнённые более мелкими (дополнительными) складками. К наиболее распространённым разновидностям дополнительных складок относятсяасимметричные складкина крыльях главной складки исимметричныев области её перегиба (рис. 3.9г). Рисунокасимметричныхскладок на крыльях крупных структур в их поперечном сечении – зеркально отраженный. Если длинное крыло асимметричной складки перегибается на короткое крыло по ходу часовой стрелки, то узор «правый» илиz-образный, а если же перегибается в направлении против хода часовой стрелки, то узор «левый» илиs-образный. Это характерный признак складок течения. В складках волочения всё наоборот. По смене рисунка можно выявить положение осевой поверхности крупной складки, а по погружению шарниров – тип складки (синформу или антиформу). В случае с горизонтальным положением или ундулирующим погружением шарнира понятие о правом или левом рисунке складок теряет смысл.Симметричныедополнительные складки отмечены только в зонах перегиба крупных складок и находятся в ассоциации с асимметричными складками на крыльях.

В интенсивно смятых породах, где могут присутствовать дополнительные складки нескольких рангов, залегание слоистости в отдельном обнажении не отражает залегание пачки слоёв в целом. Оно может отражаться зеркалом наиболее крупных складок (рис. 3.9в). По углу между зеркалом складок и их осевыми поверхностями, можно определить на каком крыле структуры находится исследуемое обнажение. Если осевые плоскости складок падают круче, чем их зеркало, то обнажение находится на нормальном крыле структуры, а если наоборот, то обнажение расположено на подвёрнутом крыле.

Дополнительные складки могут образовываться одновременно с главными складками и позднее.

При одновременном образовании возможны два варианта ориентировки шарниров: 1 – шарниры дополнительных и главных складок совпадают и лежат в направлении осевой плоскости главной структуры; 2 – шарниры дополнительных складок располагаются симметричным веером относительно осевой плоскости главной структуры.

При разновременном образовании различаются два варианта: 1 – если мелкие складки возникли до образования крупной складки, то их шарниры не параллельны, при закономерном изменении азимутов падения и сохранении углов относительно деформируемой слоистости; 2 – при более позднем возникновении мелких складок относительно крупной структуры их шарниры взаимно параллельны, но ориентированы косо относительно осевой плоскости крупной структуры.