- •Геологическое картирование

- •Цели и задачи геологического картирования

- •Топографическая карта и топографическая основа

- •Особенности, масштабы и номенклатура топографических карт.

- •Геологическая карта и другие виды геологической графики Общие сведения о геологических картах

- •Типы геологических карт

- •Виды геологических карт

- •Общие требования к оформлению геологических карт

- •Условные знаки и условные обозначения геологических карт

- •Легенда (условные обозначения)

- •Стратиграфическая колонка

- •Геологические разрезы

- •Изображение геологических границ

- •Глава I: Геологическое изучение и картирование осадочных пород

- •1.1.Слой и слоистые комплексы

- •1.1.1.Слоистость:

- •Формы слоистости.

- •Генетические типы слоистости.

- •Взаимоотношения слоистых толщ

- •Закономерности сочетания слоёв

- •Строение поверхностей наслоения. Определение кровли и подошвы слоёв

- •Сущность и условия образования слоистых толщ

- •1.2. Первичные (ненарушенные) и нарушенные

- •1.2.1.Горизонтальное залегание слоёв

- •1.2.2. Наклонное залегание слоёв

- •1.2.3. Нормальное и опрокинутое залегание

- •Определение элементов залегания наклонно залегающих геологических границ.

- •Определение истинной мощности слоя при наклонном залегании

- •Построение выхода пласта на поверхность на карте с топографической основой

- •1.2.4. Согласное и несогласное залегание пород

- •Типы несогласий

- •Строение поверхностей несогласий.

- •Критерии установления несогласий при геологическом картировании.

- •Глава 2. Геологическое изучение разрывов в горных породах

- •2.1. Трещины и кливаж в горных породах (разрывы без смещения).

- •2.1.1. Трещины и трещиноватость

- •2.1.2. Нетектонические трещины.

- •2.1.3. Прототектонические трещины

- •2.1.4. Тектонические трещины

- •Трещины отрыва

- •Трещины скалывания

- •2.1.5. Отдельность

- •2.1.6. Изучение трещиноватости

- •2.2. Разрывы со смещением

- •2.2.1. Сбросы

- •2.2.2. Взбросы

- •2.2.3. Грабены

- •2.2.4. Горсты

- •2.2.5. Сдвиги

- •2.2.6. Раздвиги

- •2.2.7. Надвиги

- •2.2.8. Покровы

- •2.2.9. Механизм образования и происхождение разрывов Образование или происхождение разрывов

- •2.2.10. Определение возраста, типа и структурных элементов разрывов Определение возраста

- •Определение типов разрывных нарушений

- •Определение направления смещения крыльев

- •Определение амплитуды смещения

- •Признаки наличия разрывных нарушений

- •1) По геологическим признакам

- •2) По геоморфологическим признакам:

- •3) По гидрологическим признакам:

- •Условные обозначения разрывных нарушений

- •Глава 3: Складчатые формы залегания пород

- •3.1. Складки и их элементы и параметры

- •3.2. Классификация складок

- •3.2.1. Морфологическая классификация

- •3.2.2. Генетическая классификация складок

- •Складки, обусловленные геологическими условиями

- •3.3. Изучение складчатых форм

- •3.4. Изображение складчатых форм

- •Литература

- •Глава 4. Геологическое картирование интрузивных образований

- •4.1. Общая характеристика форм и особенностей залегания интрузивных пород

- •4.2. Полевое изучение интрузивов и элементы структурно-петрологического картирования

- •Оконтуривание интрузивов

- •Определение характера контакта

- •Методы определения положения и элементов залегания контактов интрузивных тел

- •Восстановление морфологии эродированной кровли интрузивов

- •Определение возраста интрузий

- •Определение возраста интрузий на разрезе и геологической карте

- •Определение верха и низа (кровли и подошвы)

- •4.3. Внутреннее строение интрузивных тел

- •4.3.1. Внутреннее строение недифференцированных интрузивов

- •4.3.2. Внутреннее строение дифференцированных интрузивов

- •4.3.3. Внутреннее строение расслоенных интрузивов

- •4.3.4. Изучение прототектоники интрузивных пород

- •Структурный блок

- •Глава 5: Геологическое картирование вулканических пород

- •5.1. Вулканические аппараты и их строение

- •5.1.1. Элементы вулканического аппарата

- •5.1.2. Разновидности вулканов и их строение

- •5.2 Особенности образования и условия залегания вулканических пород

- •5.2.1. Лавовые потоки

- •5.2.2. Пирокластические пласты

- •5.2.3. Покровы (покровные и эксплозивные фации)

- •5.2.4. Экструзивные фации

- •5.2.5.Жерловые фации

- •5.2.6. Субвулканические фации

- •5.2.7. Пирокластические и пирокласто-осадочные фации

- •5.3 Внутреннее строение

- •5.3.1. Внутреннее строение лавовых потоков и экструзий

- •5.3.2. Внутреннее строение пластов вулканокластических пород

- •5.3.3. Внутреннее строение пластов вулканогенно-осадочных пород

- •5.3.4. Полевое изучение вулканогенных пород

- •Палеовулканологические исследования

- •Глава 6: Геологическое картирование метаморфических пород

- •6.1. Метаморфизм и метаморфические породы

- •6.1.1. Типы и фации метаморфизма

- •6.1.2. Типы метаморфических комплексов и основные разновидности метаморфических пород

- •Метаморфиты

- •Динамометаморфические породы

- •Мигматиты

- •Метасоматиты

- •6.2. Общие особенности строения и залегания метаморфических пород

- •6.2.1. Морфология тел метаморфических пород и формы залегания

- •6.2.2. Текстуры и структурные элементы метаморфических пород

- •6.2.3. Структурные формы метасоматических пород

- •6.3. Методы изучения метаморфических толщ

- •6.3.1. Петрографические методы изучения метаморфических пород

- •6.3.2. Литологические методы метаморфических пород

- •6.3.3. Петрогеохимические методы определения первичной природы метаморфическихпород

- •6.3.4. Изотопно-геохимические методы

- •6.3.5. Стратиграфические методы

- •6.3.6. Методы формационного анализа

- •6.3.7. Структурный анализ

- •Определение разновозрастности и последовательности развития структурных форм и структурных элементов.

- •Построение структурно-возрастной шкалы.

- •Определение последовательности эндогенных процессов.

- •Построение шкалы относительной последовательности эндогенных процессов.

- •Выделение тектоно-метаморфических циклов.

- •Выделение и корреляция разновозрастных свк (структурно-вещественных комплексов) с моно- и полициклическим развитием.

- •6.3.8. Геофизические методы

- •6.3.9. Дешифрирование аэрофото- и космофотоснимков

- •6.4 Изображение метаморфических пород на геологической карте

- •6.4.1. Особенности картирования метаморфических образований

- •Документация и отображение структурных элементов дислоцированных метаморфических пород

- •Литература

- •7.1. Разновидности кольцевых структур

- •7.1.1. Метеоритные кратеры и астроблемы и

- •7.1.2. Соляные купола

- •8.1. Модели вертикальной (внутренней) и латеральной неоднородности

- •8.2. Основные этапы образования и развития земной коры

- •8.3. Внутреннее строение Земли

- •Земная кора

- •Литосфера и астеносфера

- •Тектоносфера

- •8.4. Основные структурные единицы литосферы

- •8.4.1. Литосферные плиты

- •8.4.2. Границы литосферных плит

- •8.4.3. Внутренние области океанов

- •Срединно-океанические хребты

- •Трансформные разломы

- •Горячие точки

- •Абиссальные равнины

- •Внутриплитные возвышенности и хребты

- •Микроконтиненты

- •Возраст и происхождение океанов

- •8.4.4. Области перехода континент–океан

- •Пассивные континентальные окраины

- •Активные континентальные окраины

- •Вулканические дуги

- •Трансформные окраины

- •8.4.5. Области континентов

- •Континентальные платформы

- •Складчатые пояса континентов

- •Области внутриконтинентального орогенеза

- •Террейны

- •9.1. Масштабы и виды геологосъёмочных работ

- •9.1.1. Масштабы геологических съёмок

- •9.1.2. Виды геологических съёмок

- •9.2. Основы организации геологосъёмочных работ

- •9.2.1. Предварительное изучение района работ

- •9.2.2. Составление проекта геолого-съёмочных и поисковых работ

- •9.3. Основы проведения геологосъёмочных работ

- •9.3.1. Полевой период геологосъёмочных работ

- •9.3.2. Проведение геологосъёмочных работ

- •Геологосъёмочные маршруты

- •Ведение (описание) геологических маршрутов.

- •Изучение и описание обнажений

- •Заключительный этап полевых работ

- •9.4. Камеральный период геологосъёмочных работ

- •9.4.1. Обработка и оформление полевого фактического материала.

- •Журнал (каталог) образцов (Форма №2) Левая сторона развернутого листа.

- •9.4.2. Построение графических приложений.

- •9.4.3. Составление отчета.

- •Рекомендуемая литература Основная:

- •Дополнительная:

- •Содержание программы и методические рекомендации для самостоятельныой работы

- •Программой дисциплины предусмотрено выполнение двух контрольных работ.

- •Перечень

- •«Мурманский государственный технический университет» Апатитский филиал мгту

- •Рабочая программа

- •I. Введение.

- •II. Краткое содержание программы практики.

- •Методика подготовки и проведения производственной геологической практики.

- •Приложение №1

- •I. Введение.

- •II. Краткое содержание программы практики.

- •Методика подготовки и проведения учебной геологической практики.

- •II. Полевой период

- •Приложение №1 календарный план

- •II. Полевой этап:

- •III. Камеральный период:

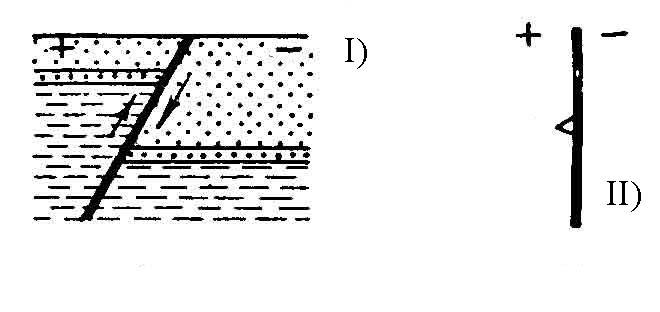

2.2.2. Взбросы

К взбросамотносятся разрывные нарушения, в которых поверхность сместителя наклонена в сторону расположения приподнятых пород (рис. 2.38).

|

|

|

Рис. 2.38 Схема взброса в разрезе (I) и в плане (II). |

По углу наклонасместителявыделяются:пологиевзбросы с углом наклона сместителя до 30º,крутые– с углом наклона сместителя от 30º до 80º ивертикальные– с углом наклона сместителя более 80º.

По отношению к простираниюнарушенных породразличаются:продольные взбросы, у которых общее простирание сместителя совпадает с простиранием нарушенных пород;диагональныеиликосыевзбросы, сместитель которых ориентирован под углом к простиранию пород;поперечныевзбросы, направленные вкрест простирания пород.

По соотношению наклонов сместителя и нарушенных породвыделяютсясогласныевзбросы, у которых наклон пород и сместителя направлен в одну сторону, инесогласные взбросы, у которых породы и сместитель падают в противоположные стороны.

По направлению движения крыльеввыделяются четыре вида взбросов:прямые,обратные,шарнирныеицилиндрические. В прямых взбросах висячее крыло перемещается вверх. В обратных взбросах лежачее крыло перемещается вниз. В шарнирных взбросах крылья поворачиваются в разные стороны или в одну и ту же сторону вокруг оси вращения, перпендикулярной к простиранию сместителя. Если ось вращения расположена не у конца взброса, а на его продолжении, крылья шарнирного взброса могут двигаться в различных направлениях. В цилиндрических взбросах движение происходит по дуге, вокруг оси вращения, расположенной в стороне от сместителя. И тогда в верхней части разрыва будет взброс, а в нижней части разрыва – обратный сброс.

По взаимному расположению взбросов в планеразличаются:параллельные(или ступеньчатые),кулисообразные,перистые,радиальные,сферическиеиликольцевыеи др.

По отношению ко времени образованияотложений,нарушенных разрывами, взбросы делятся на:конседиментационные, когда смещение крыльев происходит одновременно с осадконакоплением (тогда мощности и фации однотипных слоёв на смежных блоках вертикальных смещений существенно различаются);постседиментационные, когда смещение крыльев происходит после отложения осадков (тогда мощности слоёв на смежных блоках нарушения одинаковые).

Сбросы и взбросы нередко развиваются группами, охватывая значительные территории. Среди них могут быть опущенные или поднятые, разделённые сбросами и взбросами блоки пород, которые называются грабенами и горстами соответственно.

2.2.3. Грабены

Грабены(нем. Graben – ров) представляют собой линейные структуры, образованные сбросами или взбросами, центральные части которых опущены и на поверхности сложены более молодыми породами, чем в поднятых краевых частях. В строении грабенов могут участвовать сбросо-сдвиги и взбросо-сдвиги. Погружение в центральных частях грабенов в большинстве случаев происходит ступеньчато по нескольким сместителям.

|

|

|

Рис. 2.39. Схемы грабенов в разрезах. I – простой грабен, образованный двумя сбросами; II – простой грабен, образованный двумя взбросами; III – сложный грабен, образованный несколькими сбросами; IV – сложный грабен, образованный несколькими взбросами. |

Конседиментационныеграбены имеют очень сложное строение и развиваются в течение длительного времени (до десятков млн. лет). В их центральных частях накапливаются мощные толщи осадков, а приподнятые блоки на бортах грабена нередко служат источником сноса обломочного материала. Грабены, ограниченные взбросами, и образованные в результате бокового сжатия встречаются редко и в своё время получили название «рамп» (рамп Мёртвого моря). Протяженность грабенов может достигать сотен километров. Примером таких грабенов может быть Байкальский, Кандалакшский, Рейнский и др. Протяженные грабены, разрывы в которых уходят вплоть до мантии, получили название «рифтов» (Красноморский рифт) и они будут рассмотрены позднее.

Постседиментационные(наложенные) грабены развиваются в ранее образовавшихся толщах горных пород нередко смятых в складки и прорванных интрузиями, т.е. гораздо позже процессов осадконакопления и складчатости. Мощности и фациальный состав пород центральных и краевых частей грабена одинаковые. Амплитуды смещений могут достигать сотен метров, а протяжённость – многих километров. Образуются они зачастую в сводах куполов, соляных диапиров, антиклинориев и аркогенов и в зонах растяжения на начальных стадиях формирования рифтов.