Фёдоров В.Д., Воробьёв Г.И. - Клиническая оперативная колопроктология

.pdf

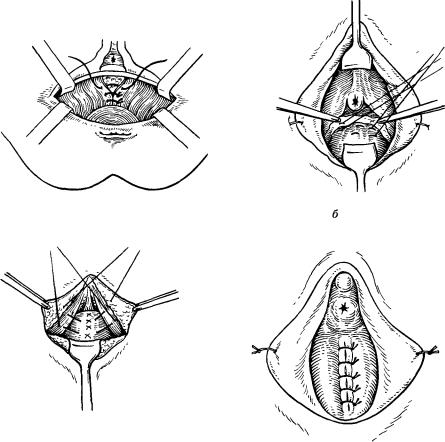

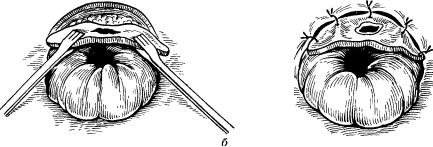

Рис. 83. Операции при ректоцеле.

я — разрез на промежности; б — наложение швов на переднюю стенку прямой кишки; в — ушивание леваторов над линией швов кишечной стенки; г — ушивание раны задней стенки влагалища.

(рис. 83, б). Затем накладывают швы на часть прямой кишки, располо-

женную ниже шва-держалки. Нити поочередно завязывают. Расстояние между швами должно быть 1,5—2 см. При наложении швов II па-

лец левой руки оперирующего хирурга должен находиться в просвете прямой кишки, контролируя, чтобы игла не повредила слизистую обо-

лочку кишки и выпячивания между швами, когда нити будут завязаны ассистентом. На этом этапе операции второй ассистент поднимает переднюю поверхность рассеченной ректовагинальной перегородки крючком Фарабефа.

365

Затем рассекают фасцию передней порции мышцы, поднимающей задний проход, вдоль хода мышечных волокон. Хромированным кет-

гутом или тонкой монофильной синтетической нитью ушивают вначале задние листки фасции между собой (правую и левую порции). Учитывая, что передняя стенка прямой кишки в результате заболевания имеет избыточную подвижность, ее фиксируют швами на 1—2 см ниже по отношению к уровню швов, накладываемых на задний лис-

ток фасции. Затем отдельными швами ушивают непосредственно мышцы и над линией швов — передний листок фасции мышцы, поднимающей задний проход (рис. 83, в). Последний ряд швов наклады-

вают кетгутом № 3, одновременно захватывая в шов вышележащие ткани, исключая возможность оставления замкнутых полостей в ректовагинальной перегородке. Завязывает лигатуры первый ассистент. Только после ушивания раны ректовагинальной перегородки хирург извлекает II палец левой руки из просвета прямой кишки и меняет перчатки.

Следующим этапом является наложение швов на переднюю полуокружность жома заднего прохода и на подкожную клетчатку. Рана промежности, рассеченной горизонтально, приобретает вертикальное направление. На кожу накладывают в вертикальном (передне-заднем) направлении отдельные узловые шелковые швы.

При нормальной величине кожной части промежности и отсутствии ее деформации операцию предпочтительно выполнять трансвагинальным доступом.

После инфильтрации ректовагинальной перегородки раствором новокаина и введения 10 мл раствора диоксидина пополам в раствором новокаина подшивают большие половые губы к коже промежности. Во влагалище вводят зеркало длиной до 10 см и второй ассистент подтягивает его вверх, защищая переднюю стенку влагалища и уретру и обеспечивая возможность манипуляций во влагалище. Дополнительно под заднюю стенку влагалища под контролем введенного в просвет прямой кишки II пальца левой руки хирурга вводят 10—15 мл раствора новокаина с адреналином (в концентрации 1:1000). Это предупреждает кровотечение из мелких сосудов задней стенки влагалища. На границе верхней и средней третей влагалища зажимом Алиса захватывают заднюю стенку влагалища и подтягивают ее на себя. Скальпелем производят разрез влагалища треугольной (при III степени ректоцеле) или каплевидной с расширением книзу (при II степени) формы. Нижний край разреза соответствует краю задней стенки. Боковые края разреза расположены по задним краям влагалища справа и слева с учетом того, чтобы при ушивании их не произошло сужения влагалища. Подтягивая зажимом Алиса ограниченную разрезом стенку влагалища, острым и тупым путем с помощью маленького туго свернутого тупфера удаляют участок задней стенки влагалища. Осуществляют гемостаз электрокоагуляцией и лигированием сосудов с прошиванием.

Двумя зажимами Алиса, наложенными на середине краев раны справа и слева, ассистенты подтягивают края раны вверх. Дополнительно вправо и влево вводят по 20 мл новокаина для облегчения вы-

366

fделения передних порций мышцы, поднимающей задний проход. Острым путем выделяют мышцу, рассекают ее фасцию. Ушивание стенки кишки, листков фасций и мышц аналогично описанному выше с обязательной фиксацией стенки прямой кишки вверх. Рану задней стенки влагалища ушивают наглухо отдельными узловыми кетгутовыми швами (рис. 83,г). Во влагалище вводят тампон с вазелиновым маслом, антисептической мазью («Левомиколь», «Левосин»),

Глава 62. Биопсия прямой кишки по Свенсону

Послойную биопсию прямой кишки предложил в 1955 г. О. Swenson в качестве морфологического метода диагностики болезни Гиршпрунга. Показанием к выполнению биопсии являются наиболее сложные в диагностическом отношении случаи мегаколон, когда другими методами невозмодно дифференцировать врожденный аганглиоз от других типов мегаколон.

В настоящее время, кроме аганглиоза, известны и другие аномалии развития интрамуральной нервной системы толстой кишки, к которым относятся гипоганглиоз, гиперплазия и гипогенез ганглиев. Были обнаружны и так называемые нетипичные формы аганглиоза: короткая наданальная зона и сегментарный аганглиоз. Поэтому в на-

стоящее время возросло клиническое значение биопсии по Свенсону не только как метода диагностики различных типов мегаколон, но и способа выявления причин хронических запоров, резистентных к консервативному лечению.

За 2 сут. до выполнения биопсии больных переводят на бесшлаковую диету и дважды в день (утром и вечером) в течение 2 дней ставят очистительные клизмы. Последнюю клизму делают за 3 ч до исследования.

Биопсия является трансанальным вмешательством и выполняется в операционной под наркозом в положении больного на операционном

столе, как для |

промежностного камнесечения. Операционное по- |

ле — промежность |

и прямую кишку — обрабатывают антисептиче- |

ским раствором. Производят дивульсию сфинктера. В прямую кишку вводят ректальное зеркало (в проекции 3—9 ч по условному циферблату) . Переднюю полуокружность прямой кишки отводят специальным

ректальным подъемником. На расстоянии 2 см выше аноректальной линии прошивают заднюю стенку прямой кишки двумя лигатурами,

используя их в дальнейшем как держалки. Расстояние между держалками должно быть не менее 1,5 — 2 см, а лигатуры следует накладывать глубоко, захватывая все слои кишечной стенки. Потягивая за обе держалки, вытягивают заднюю стенку прямой кишки в виде складки, которую захватывают зажимом Алиса. Затем этот участок кишки ножницами или скальпелем иссекают таким образом, чтобы в биоптат попали все слои кишечной стенки. Затем рану прямой кишки послойно ушивают наглухо двухрядными узловыми швами хромированным кетгутом. В прямую кишку вводят газоотводную трубку и мазевый

367

тампон, которые извлекают на следующий день. Продолжительность операции 15—20 мин.

При нарушении техники выполнения биопсии возможно возникновение кровотечения из раны прямой кишки, а в более поздний период — нагноение параректальной клетчатки. Следует, однако, отметить, что в НИИ проктологии после более чем 200 биопсий лишь в одном случае возникло небольшое кровотечение, остановленное повторным прошиванием раны прямой кишки. Воспалительных осложнений не отмечалось.

Глава 63. Операции при аноректальных аномалиях у взрослых

Аномалии аноректальной зоны — один из наиболее распространенных пороков развития желудочно-кишечного тракта. Длительное время проблема лечения аноректальных аномалий привлекала к себе внимание как отечественных, так и зарубежных педиатров, и именно благодаря их усилиям летальность после операций у таких детей снизилась до 15% [Исаков Ю. Ф. и др., 1971; Долецкий С. Я., 1983; Ленюшкин А. И., 1990]. Однако процент неудовлетворительных функциональных результатов все еще составляет более 50. Основными причинами неудач являются сложность форм недоразвития аноректальной зоны и некоторые технические, тактические и диагностические погрешности [Атагельдыев Т. А., 1984; Сулейманов А., 1984; Щетинин В. Е., 1986].

Достижения детских хирургов и развитие проктологии поставили задачу оказания помощи пациентам с аноректальными аномалиями и перед общими хирургами [Дульцев Ю. В., 1981; Воробьев Г. И., 1982; Турищев А. Ю., 1986]. Лечение таких взрослых пациентов долго оставалось вне поля зрения общих хирургов по ряду причин: во-первых, аноректальные аномалии у взрослых длительное время считали казуистикой, а тактику лечения их трактовали с позиции педиатров, т. е. не выделяли никаких особенностей проявления аномалий у взрослых; во-вторых, многие взрослые больные не обращались за медицинской помощью, считая свое состояние нормальным. Как свидетельствует опыт клинического наблюдения за взрослыми больными с врожденными аноректальными аномалиями, использовать известные в практике детской хирургии методы операций у таких пациентов обычно нецелесообразно, так как с возрастом у них происходят значительные ана-

томические и особенно функциональные изменения.

Таким образом, проблема хирургического лечения взрослых больных с врожденными аноректальными пороками развития является самостоятельной и имеет определенные особенности. Успех лечения та-

ких пациентов определяется индивидуальным выбором метода операции с учетом анатомо-функциональных особенностей дистального от-

дела прямой кишки.

368

Приводим краткое описание видов аноректальных пороков у

взрослых.

Эктопия анального канала. Нормальный анальный канал расположен в необычном месте — на промежности или в преддверии влагалища (у женщин). Мы разделяем мнение большинства хирургов, не рекомендующих проводить лечение больных с промежностной эктопией заднепроходного отверстия, так как необычное расположение ануса на промежности не причиняет им никаких беспокойств и эти люди прак-

тически здоровы.

Хирургическое вмешательство показано женщинам с врожденной вестибулярной эктопией заднепроходного отверстия. У них функция дистального отдела прямой кишки вполне компенсирована, и лишь отмечается некоторое снижение запирательной силы за счет расположения мышцы, поднимающей задний проход, по передней полуокружности анального канала. В то же время ненормальное расположение заднепроходного отверстия у взрослой женщины приводит к затруднениям при половых сношениях и к частым воспалительным заболеваниям гениталий.

При лечении вестибулярной эктопии анального канала применяют в основном два хирургических вмешательства: двухэтапную операцию Стоуна с последующей леваторопластикой и одномоментную операцию разобщения влагалища и анального канала с леваторопластикой.

Оперативные вмешательства предпочтительно выполнять под общим обезболиванием или перидуральной анестезией.

Операция Стоуна получила достаточно широкое распространение в практике детской хирургии; у взрослых пациентов она выполняется значительно реже. Положение больной на операционном столе лежа на спине с приведенными к животу нижними конечностями (на гинекологическом кресле). Операционное поле обрабатывают раствором йодоната и спирта, причем сначала дважды обрабатывают просвет заднепроходного канала, а затем полость влагалища и лишь после этого — кожу промежности. Производят окаймляющий разрез стенки влагалища вокруг заднепроходного отверстия, отступая на 1 см от его края. Острым путем выделяют дистальный отдел прямой кишки вместе со сфинктером на протяжении до 5 см. Затем снаружи, на месте нормального расположения заднепроходного отверстия, производят циркулярный разрез кожи диаметром до 2 см и кожу иссекают. Через образовавшуюся рану формируют канал, сообщающийся с раной в области влагалища. Края выделенного дистального отдела прямой кишки берут на держалки и захватывают их корнцангом, проведенным через сформированный канал. Дистальный отдел прямой кишки перемещают в область промежности. Держалки срезают и фиксируют циркулярно край заднепроходного отверстия к коже промежности. Рану во влагалище ушивают наглухо.

У детей с врожденной вестибулярной эктопией заднепроходного отверстия лечение на этом заканчивается, а у женщин следует выполнять второй его этап — переднюю леваторопластику. Это обусловлено тем, что у женщин после первой операции, как правило, возникает недостаточность анального сфинктера, причиной которой служит не-

13 Заказ US |

369 |

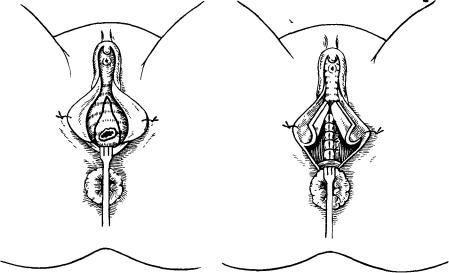

Рис. 84. Передняя леваторопластика у женщин — второй этап хирургического лечения вестибулярной эктопии ануса.

полноценное участие в акте держания мышцы, поднимающей задний

проход. У таких больных заднепроходное отверстие окружено леваторами лишь сзади и по бокам, а спереди в связи с прежним расположе-

нием ануса имеется диастаз мышцы, поднимающей задний проход. Поэтому в таких случаях следует выполнять второе хирургическое вмешательство спустя 6 мес. После обработки операционного поля производят поперечный разрез кожи промежности длиной до 5—6 см, отступая на 2 см от края задне-проходного отверстия. Острым путем выделяют стенку влагалища и анального канала. Рану разводят крючками и в латеральных ее краях отыскивают мышцы леваторов, которые выделяют острым путем. После этого на медиальные края выделенной мышцы, поднимающей задний проход, накладывают отдельные кетгутовые швы. Затем рану ушивают наглухо в продольном направлении (рис. 84).

К недостаткам двухэтапного лечения вестибулярной эктопии анального канала относится частое возникновение послеоперационной

недостаточности анального сфинктера.

Одномоментная операция — разобщение влагалища и анального канала с левоторопластикой — наиболее часто применяется у больных с врожденной вестибулярной эктопией заднепроходного отверстия.

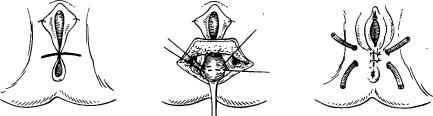

После обработки операционного поля производят полулунный разрез стенки влагалища по передней полуокружности эктопированного

анального канала с переходом на кожу промежности, отступя на 2 см от его края (рис. 85,а). Острым путем выделяют переднюю полуокружность дистального отдела прямой кишки, не повреждая сфинкте-

370

а |

б |

в |

Рис. 85. |

Разобщение влагалища и анального канала с леваторопластикой. |

|

а — полулунный разрез стенки влагалища; б — сшивание медиальных порций леваторрв и перемещение анального отверстия на место нормального расположения.

ра. Затем рану разводят крючками и в латеральных ее отделах отыскивают и выделяют передние порции мышцы, поднимающей задний проход. Медиальные порции ее сшивают отдельными кетгутовыми или викриловыми швами над передней полуокружностью выделенного дистального отдела прямой кишки (рис. 85,6). Затем образовавшуюся рану в области влагалища и промежности ушивают наглухо в продольном направлении. В результате анальное отверстие перемещается на место естественного расположения. Таким образом, дистально находится заднепроходное отверстие, а проксимально — преддверие влагалища.

Врожденные свищи прямой кишки при сформированном анальном канале. Этот тип аноректальных аномалий лишь в 1965 г. А. М. Аминевым был выделен в самостоятельную группу. Поэтому особенности лечения таких пациентов в литературе освещены недостаточно и методы операций предложены только для детей [Канцеладзе Т. И., 1971; Ленюшкин А. И., 1990]. Однако эти методы дают ряд положительных результатов и у взрослых.

Врожденные свищи прямой кишки при сформированном анальном канале могут открываться на промежность, во влагалище, в уретру и мочевой пузырь. Врожденные свищи, дренирующиеся в уретру, у взрослых встречаются крайне редко, так как таким больным проводится хирургическое лечение в детском возрасте. Врожденные ректовезикальные свищи при сформированном анальном канале, клинические проявления которых ярко выражены и сопровождаются опасными осложнениями, у взрослых не наблюдаются по той же причине. Врожденные промежностные и влагалищные свищи прямой кишки при сформированном анальном канале могут встречаться и у взрослых. Клинические признаки этих аномалий проявляются с течением времени.

Методики операций у больных с врожденным уретрально-ректаль- ным свищом не имеют каких-либо особенностей и достаточно подробно описаны в руководствах по урологии.

Выбор метода хирургического лечения врожденных ректовагинальных свищей зависит от отношения свища к сфинктеру прямой кишки. Так, у женщин с врожденным транссфинктерным ректовагинальным

!3* |

371 |

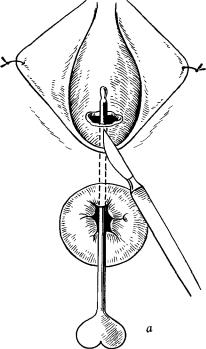

Рис. 86. Иссечение прямокишечно-влага- лищного свища.

а — рассечение слизистой оболочки и пересечение свищевого хода;

свищом при сформированном анальном канале следует выполнять рассечение и иссечение свища в просвет прямой кишки с ушиванием сфинктера и стенки влагалища.

После обработки просвета прямой кишки и влагалища обрабатывают кожу промежности. Через

свищевое отверстие во влагалище вводят желобоватый зонд, а в прямую кишку — ректальное зеркало и разводят стенки анального канала. После этого зонд свободно проникает в просвет прямой кишки через свищевое отверстие, расположенное по передней полуокружности анального канала. Затем над

зондом рассекают кожу и ткани, захватывая при этом часть наруж-

ного сфинктера прямой кишки (рис. 86, а, б). После этого иссекают стенки свища. Рану расширяют на 2—3 см справа и слева. Края

раны разводят крючками и острым путем выделяют дистальный отдел прямой кишки вместе со сфинктером и стенку влагалища на глубину до 3 см. После этого восстанавливают целостность стенки анального канала и влагалища отдельными кетгутовыми швами, причем первый шов на стенку анального канала накладывают с таким расчетом, чтобы произошло гофрирование сфинктера; стенку влагалища можно восстановить, наложив на ее края непрерывный кетгутовый шов. Затем

рану ушивают наглухо.

При выполнении этой операции чрезвычайно важно помнить, что она может дать положительный эффект лишь при чрессфинктерном

расположении свища и крайне опасна при экстрасфинктерной его локализации в свяри с угрозой возникновения послеоперационной недо-

статочности анального сфинктера.

У больных с врожденным экстрасфинктерным прямокишечно-вла- галищным свищом целесообразно производить иссечение свища с низведением слизисто-мышечного лоскута дистального отдела прямой кишки.

Делают дугообразный разрез кожи по передней полуокружности заднего прохода, отступя на 1,5 см от его кожно-слизистого края. Острым путем отсепаровывают переднюю стенку анального канала от задней стенки влагалища с пересечением свищевого хода на 3 см выше

372

Рис. 86. П р о д о л ж е н и е .

б — отсечение избытка низведенного слизисто-мышечного лоскута вместе со свищевым отверсчием и фиксация лоскута к перианальной коже.

свищевого отверстия. Выделенный лоскут шириной до 1/2 периметра окружности анального канала включает слизистую оболочку, подслизистый и частично мышечный слои. После этого иссекают свищевой ход со стороны промежности. Слизисто-мышечный лоскут перемещают вниз и фиксируют к перианальной коже отдельными швами с таким расчетом, чтобы свищевое отверстие оказалось вне просвета

анального канала. Избыток слизисто-мышечного лоскута вместе со свищевым отверстием отсекают. Рану в области промежности и влага-

лища ушивают наглухо. При выполнении этого вмешательства наиболее частым интраоперационным осложнением является повреждение

целостности слизисто-мышечного лоскута. В этом случае необходимо ушить дефект в мобилизованном лоскуте и продолжить операцию. Если же дефект имеет значительные размеры, следует выполнить одно из вмешательств, применяемых у больных с прямокишечно-влагалищ- ными свищами травматического происхождения.

Атрезия дистального отдела прямой кишки со свищом. При этом виде аномалии срочное оперативное лечение показано в тех случаях, когда свищевой ход узок и не позволяет опорожнять кишечник в достаточной мере или если свищевое отверстие сообщается с мочевым пузырем. Остальные варианты свищевой атрезии дистального отдела прямой кишки могут встречаться у взрослых [Федоров В. Д., Дульцев

Ю.В., 1984; Саламов К. П., 1987]. Свищевая атрезия прямой кишки

увзрослых является абсолютным показанием к хирургическому лече-

нию, так как недержание кишечного содержимого и развитие опасных для жизни осложнений ставит это врожденное заболевание в ряд тяжелых недугов.

Убольных со свищевой атрезией дистального отдела прямой кишки выявляются нормальное расположение и развитие наружного сфинктера прямой кишки и свищ, открывающийся в области промежности, вне сфинктера прямой кишки, либо во влагалище.

Уженщин с широким свищевым ходом, открывающимся во влагалище, целесообразно выполнять перемещение свищевого хода в об-

ласть промежности и леваторопластику. Для этого после обработки операционного поля производят окаймляющий разрез вокруг свищево-

373

го отверстия во влагалище, отступя на 1 см от его края. Острым путем выделяют свищевой ход, затем мобилизуют стенки прямой кишки на протяжении до 6 см. После этого производят крестообразный разрез кожи над центром наружного сфинктера на промежности и через этот разрез тупым путем формируют канал диаметром до 1,5 см. На дистальный отдел выделенного свищевого хода накладывают две нитидержалки и, захватив их корнцангом, проведенным через сформированный канал, перемещают мобилизованный отдел прямой кишки

вместе со свищом в область промежности (рис 87). Свищевой ход отсекают и дистальный отдел прямой кишки фиксируют отдельными швами к кожному краю промежностной раны. Рану в области влагалища расширяют в поперечном направлении и края ее разводят крючками. Острым путем выделяют медиальные порции мышцы, поднимающей задний проход. Затем сшиваюти выделенные медиальные порции леваторов отдельными кетгутовыми швами. Рану в области влагалища ушивают наглухо.

У женщин с врожденным узким свищевым ходом и атрезией дистального отдела прямой кишки в результате длительного существования органического препятствия в дистальном отделе толстой кишки формируется вторичное ее расширение над свищевым ходом. Выполнить описанное выше хирургическое вмешательство не представляется возможным в связи с тем, что выделение дистального отдела прямой кишки в таких случаях затруднено из-за резкого его расширения. У таких пациенток операция должна преследовать цель восстановле-

ния анатомической целостности дистального отдела толстой кишки и удаления расширенных и декомпенсированных ее отделов. Это удает-

ся осуществить путем комбинированной резекции расширенных и декомпенсированных отделов толстой кишки, иссечения свища, перемещения обдочной кишки в область промежности и леваторопластики.

Операцию выполняют синхронно две бригады хирургов. Положение больной на операционном столе такое же, как при операции по поводу рака прямой кишки. После обработки операционного поля — передней брюшной стенки и промежности — производят нижнесрединную лапаротомию. Осуществив ревизию органов брюшной полости, определяют зону перехода расширенных отделов ободочной кишки в нормальный отдел и на этом уровне пересекают ободочную кишку. Дистальный отдел ободочной кишки ушивают и приступают к его удалению. Этот этап аналогичен операции при мегаколон, поэтому здесь мы остановимся лишь на некоторых особенностях вмешательства. Дистальный отдел толстой кишки выделяют острым путем до свища, открывающегося во влагалище. После этого со стороны промежности производят окаймляющий разрез стенки влагалища, отступая на 1,5 см от края свища. Острым путем отделяют свищевой ход от стенки прямой кишки. Затем перевязывают свищевой ход шелковой лигатурой, на него надевают и фиксируют наконечник. После этого препарат извлекают и удаляют через брюшную полость, так как расширенную толстую кишку удалить через небольшую рану в области влагалища крайне трудно. Бригада хирургов, оперирующая со стороны промежности, производит крестообразный разрез кожи промежно-

374