- •Когнитивная психология

- •Жан пиаже как важнейший предшественник когнитивного подхода в психологии.

- •Формы интеллекта:

- •Символьный, модульный и нейро-сетевой (коннекционизм) подходы в когнитивной психологии.

- •Модель Бробдента (как пример; такого рода моделей было разработано довольно много)

- •Модульный подход

- •Критерии выделения модулей

- •Символьные и нейросетевые модели: «сферы влияния»

Модель Бробдента (как пример; такого рода моделей было разработано довольно много)

МОДЕЛЬ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ Бродбента – одна из первых концепций избирательного внимания (середина 1950-х гг.), основанная на ограниченной пропускной способности канала обработки сенсорной информации. Последняя поступает от органов чувств параллельно по нескольким каналам. Дальнейшей обработке подлежит только тот сигнал, на который будет направленно внимание, и он будет передан через избирательный фильтр в «канал с ограниченной пропускной способностью», – гипотетический блок, связанный с обеими системами памяти (кратковременной и долговременной) и системой управления исполнительными действиями. Избирательный фильтр находится между этапами обнаружения и распознавания сигналов, поэтому данную модель называют также моделью с ранней фильтрацией (селекцией), в отличие от др. концепций, в которых фильтр находится на более поздних этапах обработки. Предложена Д. Бродбентом.

Модульный подход

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД англ. modularity theory – направление когнитивной психологии и когнитивной нейронауки, в котором познание представляется как результат функционирования ряда узко специализированных, независимых и когнитивно непроницаемых друг для друга модулей, имеющих собственные генетические основания, историю развития и мозговой субстрат.

Основы подхода заложил нейроинформатик Д. Марр 1976 , а базовые теоретические посылки сформулировал в книге «Модульность психики» 1983 психолог Дж. Фодор, предложивший различать доступные изучению модульные системы ввода информации и якобы недоступные научному анализу центральные системы планирования и принятия решения, интегрирующие информацию от разных модулей. Основополагающая метафора М. п. – уподобление психики швейцарскому армейскому ножу, имеющему множество отдельных специализированных лезвий на все случаи жизни напр.,

Пример – системы биологического организма. Платон и его структура души как прообраз модульного подхода.

Критерии выделения модулей

1. Особая сфера влияния, или специализация (domain specificity):

каждый модуль компетентен в обработке одного из видов информации или в решении одного из классов познавательных задач и не участвует в решении других классов задач.

2. «Когнитивная непроницаемость» (информационная закрытость)

3. Навязчивый (принудительный) характер функционирования: если модуль начал работать, остановить его невозможно

4. Высокая скорость работы

5. Неосознаваемость процесса функционирования модуля

6. Конечный продукт (без доступа к промежуточным шагам)

7. Закономерное разворачивание в онтогенезе: ряд последовательных ступеней (собственная «история развития»)

8. Локализация в мозге: специфические нервные механизмы

9. Избирательное нарушение: выпадение модуля не сказывается на работе других модулей (пример: лицевая агнозия)

Прямое следствие -- УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ

ДВОЙНЫЕ ДИССОЦИАЦИИ. Основной метод сторонников М. п. – поиск двойных диссоциаций на материале локальных поражений головного мозга и нарушений развития. Поиск взаимодополнительных синдромов, показывающих сохранность одного из познавательных модулей при нарушении функционирования другого, и наоборот.

Вслед за теоретическими работами Н. Хомского наиболее ярким примером модульного процесса считается речь языковая способность, что иллюстрируется, в частности, двойной диссоциацией двух генетически обусловленных нарушений психического развития – избирательного языкового расстройства SLI и синдрома Уильямса.

Положение о врожденности и модульном характере речи не раз критиковалось оппонентами М. п., указывающими как на сравнительно позднее возникновение языка в эволюции, так и на широкие компенсаторные возможности в случае ранних локальных поражений головного мозга, затрагивающих речевые зоны.

Менее спорно выделение модулей обработки объектной и пространственной информации систем восприятия для опознания и восприятия для действия в зрительном восприятии, двойная диссоциация которых может быть получена при анализе предметной агнозии и синдрома Балинта.

ОПТИКО-МОТОРНАЯ АГНОЗИЯ (СИНДРОМ БАЛИНТА)

Больной не в состоянии произвольно направить взор в нужном направлении, фиксировать взором заданную точку. Расстраивается также способность видеть одновременно более одного объекта или детали объекта. Воспринимается только один предмет, точнее, обрабатывается только одна оперативная единица зрительной информации, являющаяся в данный момент объектом внимания пациента. Например, в задании "поставить точку в центре круга" обнаруживается несостоятельность больного, так как требуется одновременное восприятие во взаимосвязи трех объектов: контура круга, центра его площади и кончика карандаша. Вольной же "видит" только один из них. Обычно нарушено движение глаз (атаксия взора). Р. Балинт, который впервые описал этот синдром, обозначил его как "психический паралич взора". Выделены 3 основных признака синдрома Балинта: психический паралич взора, оптическая атаксия, нарушение зрительного внимания.

Вызывается двусторонним поражением затылочных долей.

АГНОЗИЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ. Невозможность или затруднение узнавания знакомых предметов и их изображений: реалистических – при выраженной агнозии; если же степень выраженности агнозии умеренная – расстройство узнавания абстрактных, неполных, пунктирных, парциальных изображений знакомых предметов. При предметной агнозии больной обычно может дать характеристику отдельных свойств неузнанного предмета: так, рассматривая расческу, он говорит, что этот предмет узкий, плоский, длинный, шероховатый, иногда может назвать его цвет, но не узнает, что это за предмет, и не может определить его назначение. В 1898 г. немецкий невролог H. Lissauer предложил дифференцировать предметную зрительную агнозию на апперцептивную, ассоциативную и смешанную.

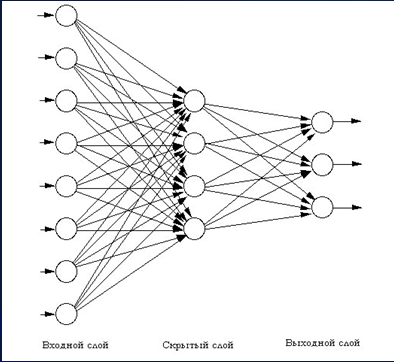

КОННЕКЦИОНИЗМ – теория психики, предполагающая наличие большого количества простых единиц, связанных в параллельную распределенную сеть.

Нейросетевой подход: основные положения

-

Процессы познания -- результат взаимодействия большого числа простых перерабатывающих элементов, связанных друг с другом и организованных в слои. «Переработка информации» -- определенный ответ элемента на воздействия извне.

-

Знания, управляющие процессом переработки, хранятся в форме весовых коэффициентов связей между элементами сети. Главное -- не элементы, а связи между ними («субсимвольный подход»).

-

Обучение -- процесс изменения весовых коэффициентов связей между элементами сети (приспособления их к решению определенной задачи).

Классы задач, решаемых современными нейросетями

-

Классификация: распознавание образов, распознавание голосов, верификация подписей, постановка диагноза, анализ экспериментальных данных и т.д.

-

Моделирование: поведение системы, поставленной в определенные условия.

-

Прогноз: погода, ситуация на рынке ценных бумаг, бега, выборы и т.д.

Теоретическая концепция искусственной сети Маккаллоха и Питтса

Три типа нейронов:

входные (рецепторы) -- активируются извне;

внутренние (центральные) -- активируются входными и прочими нейронами и активируют входные и прочие нейроны;

выходные (эффекторы) -- получают импульсы от центральных и входных нейронов и отвечают за выполнение действия.

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Правило Хебба (1949): Между одновременно активированными нейронами сети пороги синаптической связи снижаются.

Итог -- образование «нейронного ансамбля», который все быстрее активируется при каждом очередном повторении входа.

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ:

-

«Обучение с наставником»: задачи распознавания (заранее известен правильный ответ -> сеть настраивается на выдачу ответов, максимально близких к нему).

-

«Обучение без наставника»: задачи классификации (правильный ответ неизвестен, но набор параметров относительно устойчив -> раскрытие внутренней структуры данных или связей между образцами).

Смешанные формы обучения.

Организация памяти (Макклелланд, 1981):

-

адресация по содержанию

-

возможность «восстановления» информации: правило «щадящего разрушения» (graceful degradation)