- •Введение

- •Условные обозначения, используемые в пособии

- •Графические символы

- •Соглашения по синтаксису командного языка

- •1 Проектирование масштабируемых сетей передачи данных

- •1.1 Масштабируемые сети передачи данных

- •1.2 Архитектура корпоративной сети передачи данных

- •1.3 Введение в технологию подсетей и ее обоснование

- •1.4 Применение технологии VLSM

- •1.5 Суммирование маршрутов

- •1.6 Проектирование масштабируемого адресного пространства

- •2 Принципы маршрутизации

- •2.1 Определение маршрутизации

- •2.1.1 Маршрутизируемые и маршрутизирующие протоколы

- •2.1.2 Основные функции маршрутизаторов

- •2.2 Концептуальные основы маршрутизации

- •2.2.1 Таблицы маршрутизации

- •2.2.2 Административное расстояние

- •2.2.3 Метрики маршрутов

- •2.2.4 Построение таблицы маршрутизации

- •2.3 Механизмы маршрутизации

- •2.3.1 Прямое соединение

- •2.3.2 Статическая маршрутизация

- •2.3.3 Настройка статических маршрутов

- •2.3.4 Использование «плавающих» статических маршрутов

- •2.3.5 Маршрутизация по умолчанию

- •2.4 Проверка и устранение ошибок в статических маршрутах

- •3 Принципы динамической маршрутизации

- •3.1 Операции динамической маршрутизации

- •3.1.1 Стоимость маршрута

- •3.2 Внутренние и внешние протоколы маршрутизации

- •3.2.1 Понятие автономной системы и домена маршрутизации

- •3.2.2 IGP – протоколы внутреннего шлюза

- •3.2.3 EGP – протоколы внешнего шлюза

- •3.3 Обзор классовых протоколов маршрутизации

- •3.3.1 Суммирование маршрутов при классовой маршрутизации

- •3.3.2 Суммирование маршрутов в разобщенных классовых сетях

- •3.4 Обзор бесклассовых протоколов маршрутизации

- •3.4.1 Суммирование маршрутов при бесклассовой маршрутизации

- •3.4.2 Суммирование маршрутов в разобщенных классовых сетях

- •3.5 Категории алгоритмов маршрутизации

- •3.5.1 Особенности дистанционно-векторных протоколов

- •3.5.2 Маршрутизация по состоянию канала

- •3.5.3 Гибридные протоколы маршрутизации

- •3.6 Конфигурирование протокола маршрутизации

- •4 Дистанционно-векторная маршрутизация

- •4.1 Дистанционно-векторный алгоритм

- •4.1.1 Дистанционно-векторный алгоритм для протокола IP

- •4.2 Маршрутизация по замкнутому кругу

- •4.3 Максимальное количество транзитных переходов

- •4.4 Применения принципа расщепления горизонта

- •4.5 Обратное обновление

- •4.6 Таймеры удержания информации

- •4.7 Механизм мгновенных обновлений

- •5 Протокол RIP

- •5.1 Настройка протокола RIP

- •5.2 Протокол RIP v1

- •5.2.1 Заголовок и поля протокола RIP v1

- •5.2.2 Команда – 1 байт

- •5.2.3 Версия – 1 байт

- •5.2.4 Неиспользуемые поля – 2 байта

- •5.2.5 Идентификатор семейства адресов – 2 байта

- •5.2.6 IP адрес – 4 байта

- •5.2.6 Метрика – 4 байта

- •5.3 Использование команды ip classless

- •5.4 Недостатки протокола RIP v1

- •5.5 Протокол RIP v2

- •5.5.1 Заголовок и поля протокола RIP v2

- •5.5.2 Тег маршрута – 2 байта

- •5.5.3 Маска подсети – 4 байта

- •5.5.4 Следующая пересылка – 4 байта

- •5.6 Аутентификация в протоколе RIP v2

- •5.6.1 Настройка аутентификации для протокола RIP

- •5.7 Суммирование маршрутов в протоколе RIP

- •5.7.1 Распространение маршрута по умолчанию

- •5.8 Расширенная настройка протокола RIP

- •5.8.1 Таймеры протокола RIP

- •5.8.2 Совместное использование в сети протокола RIP v1 и v2

- •5.8.3 Распределение нагрузки в протоколе RIP

- •5.8.4 Настройка протокола RIP для работы в сетях NBMA

- •5.8.5 Механизм инициированных обновлений в протоколе RIP

- •5.9 Тестирование и устранение ошибок в работе протокола RIP

- •6 Протокол EIGRP

- •6.1 Алгоритм диффузионного обновления

- •6.2 Преимущества протокола EIGRP

- •6.3 Автономная система протокола EIGRP

- •6.4 База данных протокола EIGRP

- •6.4.1 Таблица соседства

- •6.4.2 Таблица топологии

- •6.5 Метрика протокола EIGRP

- •6.6 Функционирование протокола EIGRP

- •6.6.1 Надежность передачи пакетов протокола EIGRP

- •6.6.2 Разрыв соседских отношений

- •6.6.3 Запланированное отключение

- •6.6.5 Меры обеспечения стабильности протокола EIGRP

- •6.7 Алгоритм DUAL

- •6.7.1 Работа алгоритма DUAL

- •6.8 Механизм ответов на запросы

- •7 Конфигурирование и тестирование протокола EIGRP

- •7.1 Запуск протокола EIGRP

- •7.2 Настройка аутентификации в протоколе EIGRP

- •7.3 Суммирование маршрутов в протоколе EIGRP

- •7.4 Настройка маршрута по умолчанию в протоколе EIGRP

- •7.5 Распределение нагрузки в протоколе EIGRP

- •7.6 Расширенная настройка протокола EIGRP

- •7.6.1 Таймеры протокола EIGRP

- •7.6.2 Изменение административного расстояния протокола EIGRP

- •7.6.3 Изменение весовых коэффициентов протокола EIGRP

- •7.6.4 Настройка протокола EIGRP для сетей NBMA

- •7.6.5 Использование EIGRP пропускной способности каналов связи

- •7.6.6 Идентификация маршрутизаторов в протоколе EIGRP

- •7.7 Тестирование и устранение ошибок в работе протокола EIGRP

- •8 Использование протокола EIGRP в масштабируемых сетях

- •8.1 Масштабируемость. Проблемы и решения

- •8.2 Использование суммарных маршрутов

- •8.3 Использование тупиковых маршрутизаторов

- •8.4 Использование протокола EIGRP в современных условиях

- •9 Протоколы маршрутизации по состоянию канала

- •9.1 Алгоритм «кратчайшего пути» Дейкстры

- •10 Протокол OSPF

- •10.1 Характеристики протокола OSPF

- •10.1.1 Групповая рассылка обновлений состояния каналов

- •10.1.2 Аутентификация

- •10.1.3 Быстрота распространения изменения в топологии

- •10.1.4 Иерархическое разделение сети передачи данных

- •10.2 База данных протокола OSPF

- •10.2.1 Таблица соседства

- •10.2.2 Таблица топологии

- •10.3 Метрика протокола OSPF

- •10.4 Служебные пакеты протокола OSPF

- •10.4.1 Пакет приветствия

- •10.4.2 Суммарная информация о таблице топологии

- •10.4.3 Запрос на получение информации о топологическом элементе

- •10.4.4 Обновление информации о топологических элементах

- •10.4.5 Подтверждение о получении

- •10.5 Процесс установки соседских отношений

- •10.5.1 Поиск соседей

- •10.5.2 Обмен топологической информацией

- •11 Настройка протокола OSPF в одной зоне

- •11.1 Запуск протокола OSPF

- •11.2 Управление значением идентификатора маршрутизатора OSPF

- •11.3 Настройка аутентификации в протоколе OSPF

- •11.3.1 Проверка функционирования аутентификации

- •11.4 Настройка маршрута по умолчанию в протоколе OSPF

- •11.5 Распределение нагрузки в протоколе OSPF

- •11.6 Расширенная настройка протокола OSPF

- •11.6.1 Таймеры протокола OSPF

- •11.6.2 Изменение административного расстояния протокола OSPF

- •11.7 Тестирование и устранение ошибок в работе протокола OSPF

- •12 Работа протокола OSPF в сетях различных типов

- •12.1 Работа протокола OSPF в сетях «Точка-Точка»

- •12.2 Работа протокола OSPF в широковещательных сетях

- •12.2.1 Правила выбора DR и BDR маршрутизаторов

- •12.3 Работа протокола OSPF в сетях NBMA

- •12.4 Режимы работы протокола OSPF в сетях NBMA

- •12.5 Режимы работы протокола OSPF в сетях Frame Relay

- •12.5.1 Нешироковешательный режим

- •12.5.2 Многоточечный режим

- •12.5.3 Использование подинтерфейсов

- •12.6 Проверка работы протокола OSPF в сетях различных типов

- •13 Работа протокола OSPF в нескольких зонах

- •13.1 Типы маршрутизаторов OSPF

- •13.1.1 Внутренние маршрутизаторы

- •13.1.2 Магистральные маршрутизаторы

- •13.1.3 Пограничные маршрутизаторы

- •13.1.4 Пограничные маршрутизаторы автономной системы

- •13.2 Типы объявлений о состоянии каналов

- •13.2.1 Структура заголовка сообщения LSA

- •13.2.2 Объявление состояния маршрутизатора (Тип 1)

- •13.2.3 Объявление состояния сети (Тип 2)

- •13.2.4 Суммарные объявления о состоянии каналов (Тип 3 и 4)

- •13.2.5 Объявления внешних связей (Тип 5 и 7)

- •13.3 Построение таблицы маршрутизации протоколом OSPF

- •13.3.1 Типы маршрутов протокола OSPF

- •13.3.2 Расчет метрики внешних маршрутов

- •13.4 Суммирование маршрутов протоколом OSPF

- •13.4.1 Суммирование межзональных маршрутов

- •13.4.2 Суммирование внешних маршрутов

- •13.4.3 Отображение внешних суммарных маршрутов

- •14 Специальные типы зон протокола OSPF

- •14.1 Типы зон протокола OSPF

- •14.1.1 Правила тупиковых зон

- •14.2 Тупиковые зоны протокола OSPF

- •14.2.1 Настройка тупиковой зоны

- •14.3 Полностью тупиковые зоны протокола OSPF

- •14.3.1 Настройка полностью тупиковой зоны

- •14.4 Таблицы маршрутизации в тупиковых зонах

- •14.5 Не совсем тупиковые зоны протокола OSPF

- •14.5.1 Настройка не совсем тупиковой зоны

- •14.5.2 Настройка полностью тупиковой зоны NSSA

- •14.6 Проверка функционирования специальных зон протокола OSPF

- •15 Виртуальные каналы в протоколе OSPF

- •15.1 Настройка виртуальных каналов

- •15.1.2 Примеры использования виртуальных каналов

- •15.2 Проверка функционирования виртуальных каналов

- •16 Перераспределение маршрутной информации

- •16.1 Понятие перераспределения маршрутной информации

- •16.2 Понятие метрического домена

- •16.3 Маршрутные петли

- •16.3.1 Односторонние перераспределение маршрутной информации

- •16.3.2 Двухсторонние перераспределение маршрутной информации

- •16.3.3 Протоколы маршрутизации подверженные образованию маршрутных петель

- •17 Совместная работа нескольких протоколов маршрутизации

- •17.2 Настройка базового перераспределения маршрутной информации

- •17.2.1 Метрика, присваиваемая перераспределяемым маршрутам

- •17.3 Настройка перераспределения маршрутной информации из присоединенных и статических маршрутов

- •17.4 Настройка перераспределения маршрутной информации в протокол RIP

- •17.5 Настройка перераспределения маршрутной информации в протокол EIGRP

- •17.6 Настройка перераспределения маршрутной информации в протокол OSPF

- •18 Управление трафиком маршрутных обновлений

- •18.1 Использование пассивных интерфейсов

- •18.1.1 Настройка пассивных интерфейсов

- •18.2 Фильтрация маршрутной информации, передаваемой между маршрутизаторами

- •18.2.1 Фильтрация сетей получателей по IP адресу сети

- •18.2.2 Фильтрация сетей получателей по длине префикса

- •18.2.3 Использование списков доступа и списков префиксов при фильтрации маршрутной информации

- •18.3 Фильтрация маршрутной информации в процессе перераспределения маршрутной информации

- •19 Маршрутные карты

- •19.1 Понятие маршрутных карт

- •19.2 Настройка маршрутной карты

- •19.3 Использование маршрутных карт при перераспределении маршрутной информации

- •19.4 Проверка конфигурации маршрутных карт

- •20 Маршрутизация по политикам

- •20.1 Понятие маршрутных политик

- •20.2 Настройка маршрутизации по политикам

- •20.3 Пример маршрутизации по политикам

- •20.4 Проверка маршрутизации по политикам

- •21 Обзор протокола BGP

- •21.1 Автономные системы

- •21.2 Использование протокола BGP

- •21.2.1 Когда используется протокол BGP

- •21.2.2 Когда не следует использовать протокол BGP

- •22 Терминология и концепции протокола BGP

- •22.1 Характеристики протокола BGP

- •22.2 Таблицы протокола BGP

- •22.3 Одноранговые устройства или соседи BGP

- •22.4 Маршрутизация по политикам

- •22.5 Атрибуты протокола BGP

- •22.5.1 Содержимое сообщения обновления протокола BGP

- •22.5.2 Стандартные и опциональные атрибуты

- •22.5.3 Атрибут «Путь к AS»

- •22.5.4 Атрибут «Узел следующего перехода»

- •22.5.5 Атрибут «Локальный приоритет»

- •22.5.6 Атрибут MED

- •22.5.7 Атрибут «Отправитель»

- •22.5.7 Атрибут «Сообщество»

- •22.5.8 Атрибут «Вес»

- •23 Работа протокола BGP

- •23.1 Типы сообщений протокола BGP

- •23.1.1 Состояния BGP соседей

- •23.2 Процесс принятия решения при выборе пути

- •23.2.1 Выбор нескольких путей

- •23.3 CIDR маршрутизация и суммирование маршрутов

- •24 Настройка протокола BGP

- •24.1 Одноранговые группы

- •24.2 Основные команды протокола BGP

- •24.2.1 Модификация атрибута NEXT-HOP

- •24.2.2 Описание объединенного адреса в BGP таблице

- •24.2.3 Перезапуск протокола BGP

- •24.3 Проверка работоспособности протокола BGP

- •25 Множественная адресация

- •25.1 Типы множественной адресации

- •Заключение

- •Словарь терминов

- •Список использованных источников

10 Протокол OSPF

Протокол маршрутизации по состоянию каналов OSPF (Open Shortest Path First) описан в документе RFC 2328. Протокол OSPF использует алгоритм SPF и поэтому может осуществлять более интеллектуальный выбор маршрута по сравнению с дистанционно-векторными протоколами маршрутизации. Существует несколько версий протокола OSPF, в настоящее время широкое распространение получила вторая версия протокола – OSPF v2.

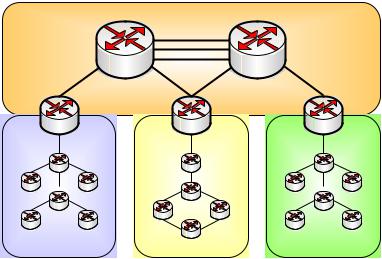

Все маршрутизаторы поддерживающие OSPF, сети и подсети логически объединены в зоны. Сети передачи данных, в которых применяется протокол OSPF, могут составлять одну зону или включать множество зон, организованных по иерархическому признаку. Объединенная сеть передачи данных, использующая протокол OSPF, независимо от того, состоит ли она из одной зоны или включает множество зон, представляет собой один домен маршрутизации, или другими словами одну автономную систему. Такая иерархическая структура позволяет локализовать изменения маршрутов и трафик маршрутных обновлений в пределах каждой зоны. Соответственно, это уменьшает нагрузку на каналы связи, связанные с поддержкой больших таблиц маршрутизации и пересчетом этих таблиц в случае изменения маршрутов.

10.1 Характеристики протокола OSPF

Протокол OSPF обладает следующими свойствами:

–Групповая рассылка обновлений. В протоколе OSPF рассылка топологической информации о состоянии каналов связи осуществляется по групповому адресу 224.0.0.5 для всех маршрутизаторов OSPF и по адресу 224.0.0.6 для назначенного и резервного назначенного маршрутизатора.

–Бесклассовая маршрутизация. Протоколом OSPF поддерживается технология VLSM.

–Аутентификация. Маршрутизаторы OSPF имеют возможность использовать несколько методов аутентификации, таких как аутентификация по паролю или с помощью MD5.

–Быстрота распространения изменений в топологии. Благодаря отсутствию периодической рассылки обновлений маршрутной информации маршрутизатор, обнаруживший изменения в топологии сети, незамедлительно оповещает об этом все соседние маршрутизаторы

–Экономия пропускной способности каналов связи. Протокол OSPF производит периодическую рассылку информации базы данных топологии сети передачи данных через длительные промежутки времени, 30 минут.

–Иерархическое разделение сети передачи данных. Протокол OSPF позволяет произвести иерархическое разделение сети передачи данных на

167

несколько зон, с целью уменьшения нагрузки на маршрутизаторы внутри каждой зоны.

10.1.1 Групповая рассылка обновлений состояния каналов

Для распространения обновлений о состоянии каналов передачи данных OSPF маршрутизаторы не используют широковещательные рассылки. Вместо этого они применяют групповую рассылку по зарезервированным для протокола OSPF групповым IP адресам.

Протокол OSPF поддерживает два основных групповых адреса: 224.0.0.5 – для всех маршрутизаторов OSPF и 224.0.0.6 - адрес для назначенного и резервного назначенного маршрутизатора. Маршрутизатор, на котором активизирован протокол OSPF, автоматически становится членом группы многоадресной рассылки с адресом 224.0.0.5 и начинает рассылать и получать групповые сообщения OSPF.

В широковещательных сетях выбирается назначенный маршрутизатор (Designated Router) – DR и резервный назначенный маршрутизатор (Backup Designated Router) – BDR. Оба эти маршрутизатора с момента принятия на себя таких функций становятся членами группы многоадресной рассылки с адресом 224.0.0.6 и начинают принимать групповые сообщения, посылаемые на этот адрес всеми остальными маршрутизаторами OSPF принадлежащими тому же широковещательному домену.

10.1.2 Аутентификация

Протокол OSPF обеспечивает аутентификацию соседних маршрутизаторов при передаче обновлений о состоянии каналов передачи данных. Аутентификация маршрутизаторов может осуществляться как при помощи передачи пароля в виде открытого текста, так и при помощи MD5.

10.1.3 Быстрота распространения изменения в топологии

Протокол OSPF производит рассылку обновлений о состоянии канала связи сразу после обнаружения изменений в его состоянии. Маршрутизатор отслеживает каждое изменение и рассылает сообщение о состоянии канала – (Link State Advertisement) – LSA.

Сообщения LSA рассылаются всем соседним маршрутизаторам, в свою очередь каждый маршрутизатор получивший LSA производит обновление своей базы данных топологии сети и производит дальнейшую рассылку LSA всем своим соседям. Такая рассылка называется лавинной, и она информирует все маршрутизаторы о произошедших изменениях в топологии сети, а так же о возможной необходимости внесения изменений в таблицу маршрутизации с целью отражения в ней новой топологии сети.

168

10.1.4 Иерархическое разделение сети передачи данных

В небольших сетях количество каналов связи межу маршрутизаторами не столь велико и расчет маршрутов для каждой сети получателя не столь сложен. Однако, в больших сетях, где присутствует значительно большее количество каналов связи между маршрутизаторами и число потенциальных маршрутов велико, применение алгоритма SPF требует достаточного большого промежутка времени и значительных вычислительных возможностей маршрутизатора. Протокол OSPF для уменьшения числа расчетов применяют разделение сети передачи данных на зоны. Число маршрутизаторов в каждой зоне, а так же число LSA в пределах зоны не велико, следовательно, база данных состояния каналов в пределах зоны значительно меньше. Поэтому расчет маршрутов становиться легче и занимает меньше времени. Различается два основных типа зон:

–Транзитная зона. Главная задача транзитной зоны быстрое и эффективное продвижение IP пакетов в другие зоны. В транзитной зоне не рекомендуется размещать пользовательские сети, хотя это не запрещено в спецификации.

Впротоколе OSPF в качестве транзитной зоны применяется Зона 0, также именуемая базовой (backbone area).

–Регулярные зоны. В протоколе OSPF зоны, чья основная задача подключение пользователей называются регулярными. Регулярные зоны устанавливаются исходя из функциональных или географических группировок. По умолчанию регулярные зоны не пропускают трафик из других зон. Весь трафик из других зон проходит через транзитную зону.

Применение протокола OSPF вынуждает применять жесткую двух уровневую иерархию сети передачи данных (Рисунок 10.1). Все регулярные зоны должны иметь соединение с базовой зоной.

Зона 0 (Backbone )

Зона 1 |

Зона 2 |

Зона 3 |

Рисунок 10.1 – Зональное разделение в протоколе OSPF

169