- •6.3.4. Охлаждение клинкера.

- •6.3.5. Помол клинкера и получение цемента.

- •6.3.6. Хранение и отгрузка цемента.

- •6.3.7. Контроль производства цемента

- •6.4.2. Синтез прочности цементного камня

- •6.4.3. Твердение цемента при повышенных температурах.

- •6.5. Строительно-технические свойства и применение портландцемента.

- •6.6. Коррозия цементного камня и методы повышения коррозионной стойкости

- •6.6.1. Физическая коррозия цементного камня

- •7. Технология, свойства и применение специальных цементов

- •7.1. Быстротвердеющий портландцемент (бтц)

- •7.2. Сульфатостойкий портландцемент

- •7.3. Дорожный портландцемент

- •7.4. Пластифицированный портландцемент

- •7.5. Гидрофобный портландцемент

- •7.6. Белые и цветные портландцементы

- •7.7. Шлакопортландцемент

- •7.8. Пуццолановый портландцемент.

- •7.9. Тампонажные цементы

- •8. Глиноземистый цемент

- •9. Расширяющиеся цементы

- •10. Строительные растворы, бетон и железобетон

- •10.1. Строительные растворы

- •10.2. Бетон

- •10.3. Железобетон

6.4.2. Синтез прочности цементного камня

Превращение цемента в камневидное тело с высокой, прогрессирующей во времени прочностью является сложным процессом. Он заключается в том, что цементный порошок, замешанный с водой, образует пластичное тесто, которое постепенно теряет свою подвижность, загустевает и уплотняется до полной потери пластичности, при этом образуется плотное тело без заметной прочности. Это - период схватывания, он является начальной стадией твердения. Начало схватывания у большинства цементов наблюдается через 1,0-1,5 ч, а конец - через 4-5 ч после затворения цемента водой. Затем наступает вторая стадия твердения, характеризующаяся нарастанием прочности. Скорость прироста прочности по истечению некоторого времени уменьшается, а в достаточно дальние сроки - практически становится равной нулю.

Механизм твердения цемента может быть объяснен с позиций ранее рассмотренной теории А.А. Байкова. Эта схема твердения признается большинством исследователей. Однако в механизм протекания отдельных этапов твердения в настоящее время внесены некоторые уточнения. Кроме того, как указывалось выше, цемент - полиминеральная система, и каждый минерал вступает в реакции гидратации по своей схеме, со своей скоростью и вносит свой вклад в формирование общ.структуры камня.

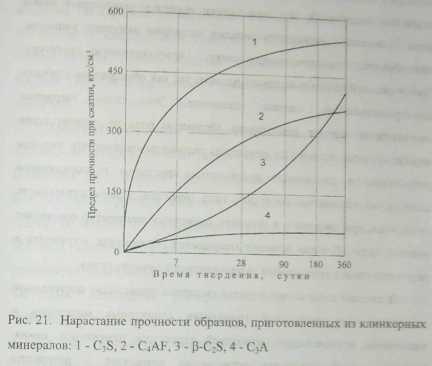

Рис.

21 иллюстрирует процесс нарастания

предела прочности на сжатие основных

клинкерных минералов в течение года.

Как следует из рис. 21, максимальной

прочностью характеризуются алитовые

образцы, минимальной - образцы,

приготовленные па основе чистого

трёхкальциевого алюмината.

Рис.

21 иллюстрирует процесс нарастания

предела прочности на сжатие основных

клинкерных минералов в течение года.

Как следует из рис. 21, максимальной

прочностью характеризуются алитовые

образцы, минимальной - образцы,

приготовленные па основе чистого

трёхкальциевого алюмината.

Интенсивный рост прочности цементного камня происходит лишь в первые 7 суток твердения. К 28-ми суткам образцы из индивидуальных клинкерных минералов и, соответственно, цементный камень набирают примерно 90% конечной прочности, и дальнейшее твердение резко замедляется.

П.А. Ребиндер и Е.Е. Сегалова разработали теорию твердения цемента с позиций физико-химической механики процессов структурообразования в дисперсных системах. В соответствие с этой теорией вначале происходит растворение термодинамически неустойчивых в воде клинкерных фаз и выделение из пересыщенного раствора стабильных в этих условиях мельчайших кристалликов гидратных соединений. Эти кристаллики являются зародышами новой фазы. Сцепляясь с негидратированными частицами вяжущего вещества, они образуют пространственную сетку - коагуляционную структуру. Прочность этой начальной структуры мала, так как обусловлена слабыми ван-дер-ваальсовыми силами сцепления. Этот этап твердения соответствует периоду схватывания. Основную роль на данном этапе играют крупные игольчатые кристаллы гидросульфоалюмината кальция (эттрингита) и удлиненные волокнистые кристаллы гидросиликатов кальция, но количество последних пока невелико. Продолжительность этого этапа при твердении в условиях комнатных температур составляет около 1 суток. К этому времени завершается образование эггрингита в результате полного связывания содержащегося в цементе гипса.

В течение следующего периода твердения происходит постепенное заполнение пор продуктами гидратации клинкерных минералов и уплотнение первоначально возникшей структуры цементного камня. Прочность этой структуры существенно возрастает в результате образования всё большего количества гидросиликатов кальция, которые заполняют имеющиеся поры. Таким образом, сначала формируется каркас кристаллизационной структуры за счёт возникновения контактов срастания между отдельными кристаллами, а затем происходит обрастание каркаса, т.е. рост составляющих его кристаллов. Отсюда следует, что прочность структуры определяется прежде всего прочностью контактов срастания между кристаллами гидратных фаз.

В конечном счёте цементный камень представляет собой неоднородную систему - сложный конгломерат кристаллических и коллоидных гидратных образований, непрореагировавших остатков цементных зерен, тонкораспределённых пор, заполненных водой и воздухом. По строению он напоминает обычный бетон, поэтому иногда его называют микробетоном. Пористость камня составляет до 28% от общего объёма. Твёрдое вещество цементного камня обладает очень высокой удельной поверхностью - примерно 220 м2/г (в расчёте на сухое вещество).

Химически цементный камень также неоднороден. Он состоит в основном из четырёх основных гидратных фаз, возникающих в различном количестве в процессе формирования структуры. Важнейшими компонентами структуры являются гидросиликагы кальция, эттрингит, гидроксид кальция и гидроалюминаты кальция. Как указывалось выше, основной компонент камня (около 75%) - это высокодисперсные, слабозакристаллизованные, низкоосновные гидросиликаты кальция с частицами коллоидных размеров, поэтому эту фазу называют тоберморитоподобным цементным гелем. Именно эта составляющая имеет наибольшую удельную поверхность. Основными кристаллическими (неколлоидными) фазами камня являются эттрингит и Сa(OH)2, возникающий при гидратации алита. Количество гидроксида кальция составляет обычно 20-30% от массы сухого цементного геля.

Таким образом, цементный камень представляет собой композиционный материал, в котором роль пластичной матрицы играет гелевидная фаза, а роль жёсткой упрочняющей арматуры - относительно крупные кристаллы новообразований и зерна непрореагировавшего цемента. Такая структура определяет особенности и характер разрушения камня и, следовательно, возможность его использования.