Структура политики

В политике выделяются субъекты, или акторы — свободные и самостоятельные участники политического процесса (к примеру, определённые сообщества людей, институты, организации и т. д.), а также объекты — общественные явления, с которыми тем или иным образом целенаправленно взаимодействуют субъекты. В результате такого взаимодействия возникают политические отношения, которые, в свою очередь, определяются политическими интересами субъектов. На все перечисленные структурные элементы оказывается влияние со стороны политического сознания (совокупности ценностей, идеалов, эмоций и т. п.) и политической культуры. Суммирование этих составляющих образует явления более высокого уровня абстракции:политическую систему, политический режим и политические процессы.

Виды политики

Классификация видов политики осуществляется по нескольким основаниям:

По целевой сфере общества: экономическая, социальная, научно-техническая, военная и т. п.

По направлению, или масштабу: внутренняя и внешняя.

По содержанию и характеру: прогрессивная, реакционная, научно обоснованная и волюнтаристская.

По субъектам: политика мирового сообщества, государства, организации и т. д.

Свойства политики

Как социальное явление политика обладает опредеенными специфическими свойствами.

1. Политика содержит в себе динамичное, деятельностное начало, выступает в виде политической деятельности.

2. Политика заключает в себе:

а) объективную сторону – условия политической деятельности, не зависящие от сознания людей;

б) субъективную сторону, воплощенную в сознании людей, субъектов политики. Сознание людей отражается в политической психологии и политической идеологии.

3. Политика – это деятельность в сфере отношений между социальными группами и политическими партиями. Для сохранения стабильности, целостности общества и его развития необходимо регулирование политических отношений.

4. В современных условиях действие политических факторов пронизывает все явления и процессы общественной жизни.

Составными элементами политики являются:

– субъекты политики;

– объекты политики;

– политические процессы;

– политическая власть;

– политические идеи и концепции;

– политические отношения.

6.Власть как общественное явление. М.Вебер о соотношении власти и господства.

Власть — это фундаментальное начало жизни общества и человека. Жизнедеятельность общества предполагает управление им, так как иначе неизбежен хаос и распад социальной системы. Большинство учёных подчёркивают естественный характер власти. Одни видят причину этого в изначальном стремлении человека к власти. Другие исследователи власти отмечают, что она является выражением объективной необходимости в организации, саморегуляции и сохранении целостности любой социальной системы, так как в ней всегда существуют разные интересы. Власть не исчезает никогда, на может передаваться, отниматься, преобразовываться. Власть обладает ещё такой особенностью, как конкретно-историческая естественность, что проявляется через многообразие конституирования и развития. Сущность властных отношений заключается в том, что это отношения субординации, отношения приказов и подчинения. Воля, навязывание воли выступают в качестве передаточного механизма в осуществлении власти.

По классическому определению Макса Вебера, власть представляет собой «любую возможность проводить внутри данных общественных отношений собственную волю, даже вопреки сопротивлению, вне зависимости от того, на чём такая возможность основывается». В научной литературе существуют разнообразные определения власти, что отражает сложность и многоаспектность этого явления. Телеологические определения характеризуют власть как способность достижения поставленных целей, получения намеченных результатов. Бихевиористские трактовки рассматривают власть как особый тип поведения, при котором одни люди командуют, а другие подчиняются. Психологические интерпретации власти пытаются раскрыть её истоки, коренящиеся в сознании людей. Одно из важнейших направлений этого рода — психоанализ. Он объясняет стремление к власти и особенно обладание ею как своеобразную субъективную компенсацию физической или духовной неполноценности. В целом психологический подход позволяет выявить механизмы мотивации власти как отношения командования — подчинения. Системный подход рассматривает власть как свойство политической системы, связанное с достижением её общих целей, связанное с организацией. Некоторые представители системного подхода трактуют власть как средство социального общения, которое позволяет регулировать групповые конфликты и обеспечивать интеграцию общества. Структурно-функциональные интерпретации рассматривают власть как способ самоорганизации человеческой общности, основанной на целесообразности разделения функций управления и исполнения. Реляционистские определения рассматривают власть как отношения между двумя партнёрами, или агентами, один из которых оказывает определяющее влияние на другого. Т.о., власть — это реальная возможность тех или иных социальных сил или личностей осуществлять свою волю по отношению к другим социальным силам или личностям

7.Политическая власть, ее субъекты, источники, ресурсы и функции.

Политическая власть – форма социальных отношений, характеризующаяся способностью тех или иных социальных субъектов – индивидов, социальных групп, классов и общностей – подчинять своей воле деятельность других социальных субъектов с помощью государственно-правовых и иных средств.

Субъекты политической власти – носителем власти в политически организованном сообществе может являться любой субъект политики: вопрос этот не решается однозначно; к осуществлению политической власти могут быть причастны одновременно несколько субъектов: и народ, и класс, и группа, и индивиды.

Субъекты политической власти:

Государство и его институты;

Политические элиты и лидеры;

Политические партии.

Источники политической власти – те социальные и личностные обстоятельства, которые порождают власть отдельных индивидов; власть произрастает из субъективных различий людей и из объективной неоднородности их положения в обществе.

Авторитет;

Сила;

Престиж;

Закон;

Богатство;

Знание;

Харизма;

Тайна;

Интерес.

Ресурсы политической власти – это совокупность средств, использование которых обеспечивает влияние на объект власти в соответствии с целями субъекта власти:

Принуждение;

Насилие;

Убеждение;

Поощрение;

Право;

Традиции;

Страх;

Мифы;

Материальные ценности;

СМИ.

Функции политической власти – та роль, те обязанности, те задачи, которые призвана осуществлять политическая власть по обеспечению жизнедеятельности сообщества; власть есть средство достижения участниками политически организованного сообщества своих целей.

Функции политической власти:

Выработка стратегии управления обществом;

Разработка, принятие конкретных решений по основным направлениям развития общества;

Оперативное управление и регулирование общественными процессами;

Контроль за важными параметрами стабильности и направленности развития общества.

8. Механизм политической власти. Соотношение политической и государственной власти.

Механизм политической власти – представляет собой совокупность различных форм внешнего материализованного выражения господства субъекта политической власти – учреждений и организаций, устной и печатной продукции (законов, указов, постановлений, решений, приказов, инструкций и т.п.).

Высшие должностные лица государства

(указы, распоряжения)

Институты государственной власти

(законы, постановления, решения)

Органы государственного управления

(приказы, инструкции, указания)

Господствующие социально-политические силы и их организации

(манифесты, программы, решения)

Общество: индивиды, социальные группы, слои, классы, общности, народ

соотношение политической и государственной власти

Политическая власть – реальная способность и возможность определенной социальной группы, организации, индивида проводить в жизнь свою волю, выраженную в политике, политических и правовых нормах.

политическая власть неразрывно связана с властью государственной, находит в ней своё продолжение. Государственная власть — главный/типичный способ осуществления политической власти.

В отличие от власти политической, государственная власть имеет свойственные ей три основные ветви - законодательную, исполнительную и судебную с соответствующими прерогативами.

Иными словами, подобно тому как политическую систему общества нельзя сводить только к государству, так и политическую власть нельзя отождествлять с властью государственной.

Согласно другой точке зрения, понятие «политическая власть» тождественно категории «государственная власть», так как политическая власть исходит от государства и реализуется не иначе как при его участии, разрешении.

Государственная власть - это публично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение.

Подобная власть осуществляет функцию, связанную с руководством, управлением и координацией волевых действий людей, государственная власть ведет к установлению таких отношений, в которых она выступает как высший авторитет, добровольно или вынужденно признаваемый всеми членами социального сообщества, сложившегося на данной территории.

Властное руководство предполагает, с одной стороны, возможность носителей властных функций определять поведение людей, с другой - необходимость подвластных подчинять свое поведение властному повелению.

Подчинение - следствие как убеждения, так и принуждения. Власть есть сила, способная подчинять. Утрата этого качества вызывает паралич власти со всеми вытекающими отсюда последствиями (Г.Н. Манов).

Государственная власть:

Распространяется на все общество - это единственная власть, которая имеет отношение ко всем лицам, проживающим в данной стране, является общеобязательной;

Носит публично-политический характер и призвана выполнять общественные функции, решать общие дела, упорядочивать процесс удовлетворения различного рода интересов;

Опирается на государственное принуждение, имеет право применять силу, когда это необходимо для достижения законных и справедливых целей;

Осуществляется специальными лицами и устанавливает систему налогов;

Организует население по территориальному признаку и характеризуется легитимностью и легальностью;

9. Эффективность и легитимность политической власти. Типология легитимности власти по М Веберу.

Легитимность – это качество взаимоотношений власти и подвластных, которое выражается в добровольном признании ценности власти, в ее праве управлять.

Особенности легитимности:

Слово «легитимность» происходит от латинского «legitimus» - законный.

Легитимность обусловлена способностью власти формировать и поддерживать убеждение в оптимальности существующих политических институтов.

Легитимность и легальность (законность) власти – несовпадающие понятия. Если легальность означает юридическое обоснование власти, ее соответствие правовым нормам (юридическая характеристика), то легитимность – доверие и оправдание власти (характеристика нравственная). Любая власть, издающая законы, даже непопулярные, но обеспечивающая их выполнение, - легальна. В то же время она может быть нелегитимна, не приниматься народом.

Эффективность власти — это ее результативность, т.е. соответствие действий, осуществляемых по ее воле, тем целям, которые она ставит перед собой и обществом. Легальность и легитимность (от лат. legitimus — законный) власти отражают разные аспекты ее положения в обществе. Легальность означает осуществление власти в рамках закона, т.е. законность власти. Это сугубо правовая категория, означающая юридическое оформление власти, закрепление в нор- мативно-правовых актах ее происхождения, полномочий и методов осуществления. Легальность устанавливается и гарантируется государством. Легитимность означает авторитет власти, ее признание гражданами. Легитимная власть может восприниматься гражданами как законная даже тогда, когда она нарушает закон. Легитимность означает доверие к власти, признание справедливости ее целей и средств. В силу этого легитимная власть минимально нуждается в применении силы для реализации своих решений, поскольку граждане подчиняются ей добровольно даже тогда, когда отдельные ее решения не соответствуют их интересам. Наличие в обществе легитимной власти возможно при условии достижения обществом определенной степени согласия о том,

какой она должна быть.

М. Вебер выделил три идеальных типа легитимности власти, которую определял термином «господство»: традиционный,

харизматический и рационально-легальный (бюрократический).

Типы легитимности:

Традиционная власть – власть оправдывается обычаем, традицией; освященные обычаем нормы указывают на то, кто имеет право на власть, кто обязан подчиняться.

Харизматическая власть – власть основывается на авторитете лидера, которому приписываются исключительные черты; власть харизматического лидера оправдывается преклонением перед ним большинства населения.

Легальная власть – основана на подчинении законам, в рамках которых демократически избираются и действуют представители власти.

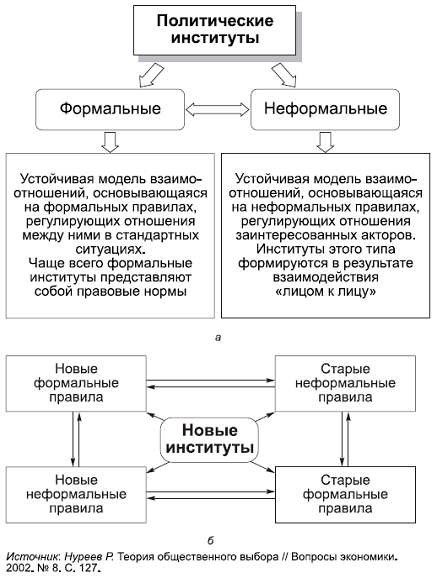

10. Понятие политического института, основные виды политических институтов.

Политический институт — устойчивый вид социального взаимодействия, регулирующий определённый сегмент отношений политической власти в обществе. Устойчивость политического института. достигается за счёт: норм, регламентирующих характер взаимодействия

|

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА Сфера политики – социальное пространство, образующееся совокупностью организованных действий и взаимоотношений людей. Одной из форм такой организации выступают политические институты. В состав политического института входят: • определенные группы людей, уполномоченных обществом выполнять социально-политически значимые функции; • организации для выполнения людьми тех или иных функций; • совокупность материальных и иных средств деятельности, позволяющих организациям или группам лиц выполнять установленные политические действия; • совокупность политических ролей и норм, реализация которых имеет важное значение для определенных социальных групп и общества в целом. Политический институт – система учреждений и организаций, упорядочивающих политические и другие общественные отношения с помощью материальных и идеальных средств и на основе определенных норм. К политическим институтам относятся государство, государственные и политические органы и политические учреждения, политические партии. Политические институты действуют в сфере политических отношений, обеспечивают осуществление политической власти. Они предназначены для удовлетворения политических потребностей и интересов отдельных индивидов или их групп. Элементы политических институтов: цели, функции и роли, вытекающие из целей, средства, учреждения, санкции. Целями политических институтов являются вопросы, составляющие сферу их деятельности. Это могут быть контроль над общественной и политической жизнью, выработка методов удержания, захвата и укрепления власти, формирование политического сознания граждан, их политического выбора. Средства политических институтов составляют материальные, идеальные и символические формы управления, имеющие социальную и политическую значимость. Политические институты изменяются вместе с изменением общественных структур, с которыми они связаны политическими отношениями. Политические институты пронизаныполитическими ценностями (вид социальных ценностей, признаваемых не отдельными людьми, а большими группами, целыми сообществами). Объективной основой политических ценностей являются общие жизненные потребности и долговременные интересы больших социальных групп и индивидов. Политические ценности преимущественно имеют субъективное значение, поэтому необходимы формы их объективации. Одной из форм объективации ценностей служат политические символы. Политические символы – ценности и признанные в обществе отношения, которые они выражают. Воплощая в себе общественно-исторический опыт, ценности выступают объективными элементами политических институтов. Через ценности устанавливается определенное отношение индивидов к политическим институтам. Приверженность граждан к данным политическим ценностям является необходимым условием стабильной работы политических институтов и способности выполнять свои роли.

Виды политических институтов и структура процесса институционализации

Государство как политический институт В политической науке можно выделить две трактовки понятия «государство». В широком смысле государство – это политическое образование, соответствующее трем основным признакам: 1) наличие единой территории с определенными границами; 2) население, проживающее на данной территории; 3) суверенная власть. Такое толкование понятия государства носит преимущественно юридический характер. В узком смысле государство трактуется как совокупность политических институтов, осуществляющих верховную власть на определенной территории. Классическое определение государства в узком смысле сформулировал М. Вебер: «Современное государство, – писал он, – есть организованный по типу учреждения союз господства, который внутри определенной сферы добился успеха в монополизации легитимного физического насилия как средства господства». Позицию Вебера можно охарактеризовать как политологический подход. Он выводит понятие государства из отношений господства людей над людьми, которое опирается на легитимное насилие. При этом само господство организовано и осуществляется в соответствии с существующими нормами и процедурами («по типу учреждения»), т. е. носит институционализированный характер. Предложенное Вебером определение получило широкую поддержку в современной науке. Французский социолог П. Бурдье рассматривает государство как «Икс (подлежащий определению), обладающий монополией на легитимное использование физического и символического насилия на определенной территории и в отношении соответствующего населения». В этом определении Бурдье расширяет толкование применяемого государством насилия: оно у него носит не только физический, но и символический характер. Исторические исследования подтверждают тот факт, что создание централизованных государств в Европе и других регионах связано с монополизацией одной из группировок права на применение насилия, увеличением собираемости налогов и усилением военной мощи. Некоторые исследователи считают процесс установления территориальной монополии силы, т. е. формирование государства, законом истории, а появление современных государств относят к ХV столетию. Монополия силы включает в себя защиту территории от внешних врагов и устранение конфликтов с использованием насилия в пределах определенной территории.

В политической науке особое внимание уделяется проблеме происхождения государства. В зависимости от ее решения определяется природа государства и способы его легитимации. Эта проблема находилась в поле зрения античных и средневековых мыслителей, философов и юристов Нового времени. В современной политической науке к этой проблеме обратились представители неоинституционализма. Представители неоинституционализма трактуют происхождение государства с позиций социального конструктивизма. Д. Норт рассматривает правителя как собственника, который торгует защитой и правосудием. В обмен на эти блага правитель обретает верховную власть, которая ограничивается со стороны подданных как возможными издержками выхода из подчинения правителю и его смены, так и уровнем политической конкуренции. Несколько иную картину рисует Дж. Бьюкенен. С точки зрения его теории гражданин (принципал) конструирует государство (агента), передавая ему функции, в том числе и гаранта исполнения контрактов. В результате он вынужден подчиняться решениям государства, становясь, таким образом, агентом. Приверженцы неоинституционализма рассматривают две полярные модели государства: контрактную и эксплуататорскую. С точки зрения контрактной модели, государство использует делегированное ему гражданами право на применение насилия в их интересах. Целью подобного государства является такое перераспределение прав собственности, которое максимизирует доход общества. Для этого собственность передается в руки тех экономических субъектов, которые могут ею пользоваться наиболее эффективно. Контрактное государство действует в рамках конституционного поля и рыночной экономики. В противовес ему эксплуататорское государство использует монополию на насилие в собственных интересах, т. е. для максимизации собственной прибыли. Интересы правителя ставятся выше интересов общества, а государственный аппарат стремится поставить под свой контроль все сферы общества. Перераспределение собственности и поборы государства приобретают систематический характер.

|

|

|

| |

|

| |