курсач / печать Раздел 2 Термическая деструкция целлюлозы (Автосохраненный)

.docx2 Термическая деструкция целлюлозы

Целлюлоза

наиболее распространенный в природе

полисахарид. Свойства целлюлозы –

физические, физико-химические и химические

зависят как от химического строения

целлюлозы, так и от ее физической

структуры – формы макромолекул,

межмолекулярного взаимодействия,

надмолекулярной структуры и фазового

и релаксационного (физического) состояний.

Целлюлоза, как основной компонент

клеточных стенок, во многом определяет

строение и свойства древесины.

Целлюлоза

наиболее распространенный в природе

полисахарид. Свойства целлюлозы –

физические, физико-химические и химические

зависят как от химического строения

целлюлозы, так и от ее физической

структуры – формы макромолекул,

межмолекулярного взаимодействия,

надмолекулярной структуры и фазового

и релаксационного (физического) состояний.

Целлюлоза, как основной компонент

клеточных стенок, во многом определяет

строение и свойства древесины.

2.1 Химическое строение целлюлозы

Целлюлоза в классификации полимеров относится к полиацеталям – группе гетероцепных полимеров.

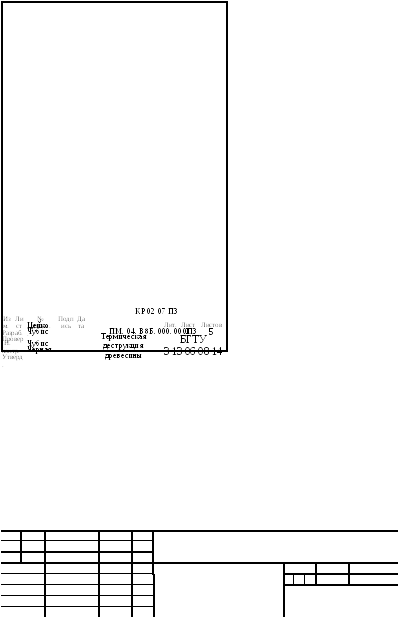

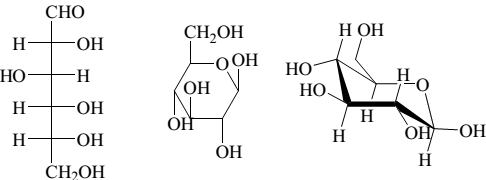

Целлюлоза – природный линейный стереорегулярный гомополисахарид, макромолекулы которого построены из мономерных звеньев ангидро-β-D-глюкопиранозы, соединенных гликозидными связями 1-4 (см. рисунок 2.1). Стереоповторяющимся звеном в цепи целлюлозы служит остаток целлобиозы (см. рисунок 2.2).

D-глюкоза β-D-глюкопираноза β-D-глюкопираноза

а)

б)

Рисунок 2.1 – Структура элементов звена целлюлозы(а) и структура целлюлозы(б)

Рисунок 2.2 – Структура звена целлобиозы

Общая (эмпирическая) формула целлюлозы – (C6H10O5).

Степень полимеризации п природной целлюлозы зависит от вида растения: у хлопковой 15000–20000; у древесной 5000–10000.[4]

2.2 Термическая деструкция целлюлозы

На скорость термической деструкции целлюлозы влияет ее надмолекулярная структура. Аморфная часть легче подвергается деструкции, чем кристаллическая. Линейное регулярное строение макромолекул, кристаллическая структура и прочные водородные связи делают целлюлозу более термостойкой по сравнению с гемицеллюлозами древесины.

Характер термической деструкции целлюлозы определяется температурой.

Первая стадия деструкции целлюлозы при термообработке заключается в расщеплении ее цепей с образованием щелочерастворимых продуктов и некоторым понижением степени полимеризации не растворимой в щелочи фракции. Эти реакции начинаются уже с температуры около 120°С, а затем с повышением температуры в интервале примерно до 200°С они ускоряются и степень полимеризации начинает падать быстрее. В присутствии воды термическая деструкция сопровождается гидролизом, а в присутствии воздуха – окислительными реакциями.

Характер превращений при более высокой температуре зависит от температуры и скорости нагрева. При так называемой низкотемпературной термической обработке, то есть при температурах 200–230°С, деструкция целлюлозы происходит в основном за счет аморфной части, а кристаллическая часть сохраняется. Степень полимеризации падает уже довольно быстро и достигается предельная степень полимеризации, зависящая от происхождения целлюлозы и ее полиморфной модификации. При низкотемпературной деструкции реакции расщепления цепей по гликозидным связям сопровождаются реакциями дегидратации (отщеплением воды), а в присутствии кислорода – и реакциями окисления. В результате дегидратации частично происходит распад глюкопиранозных звеньев, о чем свидетельствует образование СО2 и низкомолекулярных летучих альдегидов. Окисление спиртовых групп приводит к появлению в звеньях карбонильных и карбоксильных групп. Развитию реакции дегидратации способствует медленный нагрев. В результате низкотемпературной получается так называемая ангидроцеллюлоза, которая отличается ИК-спектром и свойствами от исходной целлюлозы.

При дальнейшем повышении температуры до 270–280 °С и выше начинает разрушаться и кристаллическая часть, причем температура начала декристаллизации зависит от структуры кристаллической решетки, т.е. от полиморфной модификации целлюлозы. При температуре около 340°С происходит полная аморфизация со значительной потерей массы (до 60%). Затем начинается переход аморфизированной структуры целлюлозы в карбонизированную (формирование структуры угля). В результате экзотермических реакций выделяется теплота и образуются газообразные и жидкие продукты распада. К 400–450 °С выделение жидких продуктов заканчивается и образуется целлюлозный уголь, сохраняющий фибриллярную структуру. При более высоких температурах фибриллярная структура может перестраиваться в графитоподобную. [1]

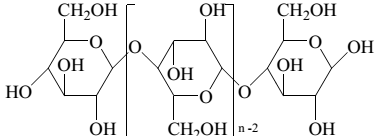

Процесс высокотемпературной термической деструкции целлюлозы идет по двум направлениям:

– термическая деполимеризация с образованием левоглюкозана;

– дегидратация с образованием ангидроцеллюлозы и ее дальнейшая деструкция.

Соотношение между этими направлениями зависит от температуры термообработки и скорости нагрева.

При высокой температуре и быстром нагреве, то есть в условиях пиролиза древесины, основным процессом является термическая деполимеризация, которая, как показал Кислицын, протекает как свободнорадикальный цепной процесс с внутримолекулярной передачей цепи и образованием в качестве основного продукта деструкции левоглюкозана (1,6-ангидроглюкопиранозы). Этой стадии реакции соответствует значительный экзотермический эффект в области температур 320–350 °С, хотя природа его окончательно не выяснена.

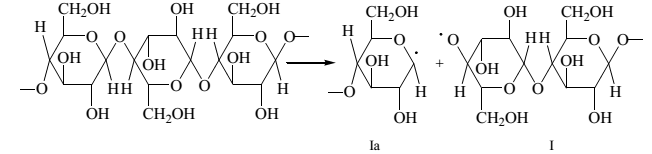

Механизм термической деполимеризации целлюлозы представлен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Механизм термической деполимеризации целлюлозы

Начальным актом этого процесса служит гомолитический разрыв гликозидной связи 1→4 между 1-ым атомом углерода и гликозидным кислородом в случайном месте цепи целлюлозы с образованием двух макрорадикалов I и Ia. Алкоксильный макрорадикал I инициирует цепной процесс деполимеризации с нередуцирующего конца. Водород от первичной спиртовой группы макрорадикала I обратимо переходит к свободнорадикальному центру на атоме кислорода у 4-ого атома углерода с установлением подвижного равновесия макрорадикалов I и II. Алкоксильный макрорадикал II переходит из конформации кресла С1 в конформацию 1С. В конформации 1С свободнорадикальный центр атакует гликозидную связь с её разрывом и образованием молекулы левоглюкозана с передачей свободнорадикального центра на гликозидный кислород у следующего звена и так далее.

В результате цепного процесса деполимеризации левоглюкозан образуется с выходом до 70% от массы деструктированной целлюлозы. Такому характеру процесса способствует его протекание в твердой кристаллической фазе. При термической деполимеризации целлюлозы в древесине выход левоглюкозана не превышает 10–13%.

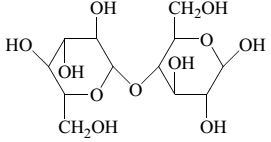

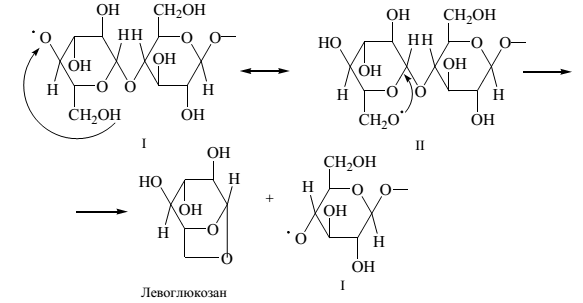

Основной процесс деполимеризации сопровождается вторым направлением реакций деструкции. В части глюкопиранозных звеньев происходит внутримолекулярная (внутризвенная) дегидратация, частично сопровождающаяся реакциями окисления, с образованием кислородных мостиков, карбонильных групп, двойных связей. Возможные направления образования ангидроцеллюлозы представлены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Направления образования ангидроцеллюлозы

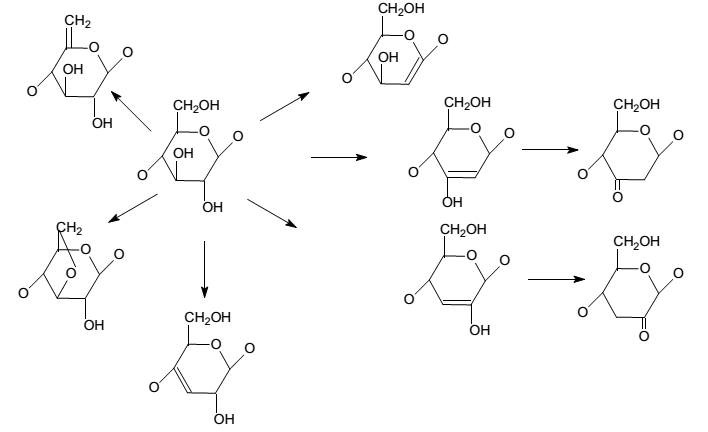

При последующей статистической деструкции ангидроцеллюлозы образуются различные низкомолекулярные продукты – ангидроглюкопиранозы, например, 1,2- и 1,4-ангидроглюкофураноза, карбонильные производные, например, левоглюкозенон и др. В результате дегидратации образуются также производные фурана (гидроксиметилфурфурол и др.), а вследствие распада звеньев при более высокой температуре – разнообразные летучие карбонильные соединения (уксусный альдегид, гликолевый альдегид, глиоксаль, акроелин и др.). Состав летучих продуктов сложен и насчитывает более 100 индивидуальных соединений.

Продукты деструкции ангидроцеллюлозы представлены на рисунке 2.5.

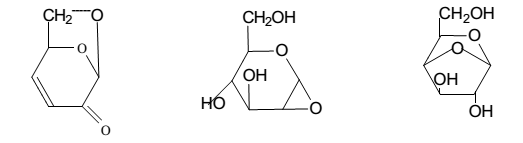

Рисунок 2.5 – Левоглюкозенон;1,2-ангидроглюкопираноза;1,4-ангидроглюкопираноза (соответственно)

Ненасыщенные и карбонильные соединения вступают в различные полимеризационные процессы. В результате гомолитического отщепления заместителей возникают новые свободнорадикальные центры, которые вступают в реакции рекомбинации. При формировании угольного остатка в ходе повышения температуры постепенно появляются ароматические структуры.[2]

Таким образом, при действии на целлюлозу температурой от 120°С до 200°С происходит расщепление её цепей и понижение степени полимеризации. При дополнительном действии кислорода или воды, деструкция сопровождается окислительными реакциями, либо гидролизом соответственно. При дальнейшем повышение температуры до 280°С начинает разрушаться кристаллическая часть. В процессе термической деструкции происходят реакции деполимеризации и дегидратации. Образуются левоглюкозенон, 1,2-ангидроглюкпираноза и 1,4-вангидроглюкопираноза. Также образуется угольный остаток.