ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ XVII-XVIII ВЕКОВ

|

Аллеманда Куранта Сарабанда Жига Рант Рил Хорнпайп Бурре Ригодон Монтаньяр Гавот Мюзет Тамбурин Менуэт Паспье Лур Форлана Полонез Контрданс Экосез Англез Кадриль Матредур Гросфатер Лендлер Дойче |

|

XVII—XVIII века — это время, когда основополагающую роль в развитии танца и танцевальных жанров начинает играть Франция — мощное абсолютистское государство, ставшее одним из центров духовной жизни Западной Европы. В области хореографического искусства ее влияние распространяется, в первую очередь, на бытовой танец: большинство популярных в эту эпоху танцевальных жанров и форм имеют французское происхождение; Италия же утрачивает статус страны, диктующей танцевальную моду всей Европе.

Надо отметить, что для великосветского французского общества танец становится одним из главных развлечений: балы с их пышностью и роскошью — излюбленная забава знати, включая самого короля. Но все же функции танца гораздо шире простого развлечения: это и средство общения, и способ решения самых разных (вплоть до государственных) вопросов; танец проникает даже в музыку церковного обряда. Недаром немецкий композитор Маттезон, не потревожив религиозных чувств окружающих, смог создать из мелодий ряда хоралов сюиту, содержащую менуэт, гавот, сарабанду, бурре и полонез. Танцевальными ритмами насыщается и песня придворного быта, нередко носившая во Франции наименование «chanson a danser». Красноречивым свидетельством отношения французов к танцу и танцевальной музыке может служить дошедшее до нас высказывание одного из современников, который, согласно его собственной формулировке, любил «заснуть под звуки аллеманды и проснуться под звуки жиги». Подобная атмосфера светского быта создает благоприятную почву для развития во Франции не только бытового танца и его многочисленных форм и жанров, но и танца сценического. Это отразилось, прежде всего, в становлении и дальнейшем развитии классического балетного спектакля, зародившегося еще в искусстве Италии конца XVI века. Являясь сначала по сути простым дивертисментом, в котором музыка, слово и танец еще находятся в синтетическом единстве, а хореография преобладает над драматическим содержанием, придворный балет постепенно наполняется большей смысловой значимостью и в XVIII столетии превращается в цельный спектакль с развитой драматургией, воплощенной средствами пантомимы и танца.

***

Примечательно, что танцевальные жанры, распространенные в быту и использующиеся в сценических произведениях, по своей хореографии и музыкальному сопровождению мало чем отличались друг от друга. В театральных представлениях исполняют те же танцы, что и на балах, вне зависимости от сюжета спектакля, его внутренней драматургии. В 1-й половине XVII века во Франции, главным образом в Париже, все еще продолжают танцевать итальянские танцы — павану, гальярду и др. Кроме того, входят в моду и затем становятся известными по всей Европе французские разновидности некоторых итальянских танцев (например, куранта, вольта). Многие простонародные танцы, ранее считавшиеся непристойными или чрезвычайно грубыми, получают распространение и в высшем свете (сарабанда, чакона и др.), но кардинально преображаются в соответствии со вкусами знати. В то же время из французских провинций в Париж проникают различные народные бранли, которые и становятся источником новых придворных танцев (менуэт, бурре, гавот и др.). Естественно, что все фольклорные, жизненно-реалистические элементы из них исключаются, остается лишь схема галантной, эротически окрашенной игры. Таким образом, помимо танцев торжественных выходов и шествий, с одной стороны, и танцев более оживленного характера, еще более или менее связанных с традициями крестьянской пляски, появляются танцы соразмеренного, симметричного и искусно стилизованного движения.

|

|

|

К концу XVII века многие массовые танцы, распространенные ранее (павана, гальярда, вольта и др.), постепенно забываются. Популярность получают такие как аллеманда, бурре, жига, куранта, лур, менуэт, паспье, ригодон, сарабанда, форлана и др. В большинстве из них происходит отказ от демократического принципа хороводного движения. Теперь пары танцующих образуют колонну; их места строго регламентированы в зависимости от сословно-иерархических взаимоотношений участников. В начале XVIII века главенствуют парные танцы: бурре, паспье, ригодон, гавот и менуэт, движения и музыка которых отличаются стремлением к строгой красоте форм, ясности, элегантности и изысканности выражения. Но к середине столетия, несмотря на присущую придворным балам роскошь и пышность, на смену танцам с их сложным этикетом приходят танцевальные формы, близкие и доступные широким общественным кругам. Парные танцы уступают место массовым, в первую очередь полонезу и контрдансу. Распространению контрданса и его многочисленных разновидностей немало способствуют новые нормы общественного поведения, которые отменяют построение пар согласно придворному церемониалу и закрепляют некоторую свободу и непосредственность в исполнении танца. Большую роль в развитии бытовых танцевальных жанров сыграла Великая французская революция (1789 — 1794), во время которой танец, песня и музыка становятся непременным атрибутом многочисленных народных празднеств. Зачастую танцы на улицах и площадях приобретают хороводный, поистине массовый характер; не случайно возрождается такой старинный жанр как фарандола. В это же время среди третьего сословия входят в моду парные танцы, предполагающие близкий контакт партнеров. Самым популярным танцем такого рода становится вальс, ведущий свое происхождение от простонародных австро-немецких дойче и лендлера. В конце XVIII века вальс только начинает свое триумфальное шествие. Считающийся поначалу непристойным, он подвергается гонениям, запретам, что лишь способствует его повсеместному распространению.

***

Важное

место танец и его многообразные жанровые

разновидности занимают в творчестве

композиторов XVII—XVIII веков. Пожалуй, все

авторы этой эпохи (от Люлли до Моцарта

и Бетховена) уделяют пристальное внимание

популярным в быту танцам. Создавая

произведения непосредственно для

исполнения в бальных залах (зачастую

простые и незамысловатые), они в то же

время насыщают танцевальными ритмами

нетанцевальную вокальную и инструментальную

музыку. Ритмические и мелодические

обороты многих танцев проникают в

многочисленные органные, оркестровые,

инструментальные сочинения композиторов

эпохи барокко (Бах, Гендель, Телеман), в

их ораториальное творчество. Танец

является жанровой основой сочинений

французских клавесинистов (Шамбоньера,

Куперена, Рамо и др.) и английских

вёрджиналистов (Бёрд, Булл, Гиббонс и

др). Интонациями и ритмами танца пронизано

и творчество композиторов венской

классической школы; о собенно

ярко организующая роль танца и ритма

проявляется в крупных инструментальных

формах венских классиков, прежде всего

в симфонии.

Таким

образом, традиция опосредованного

претворения танцевальных жанров в

инструментальной музыке, зародившаяся

еще в эпоху Возрождения, в XVII—XVIII веках

получает дальнейшее развитие. Метрическая

основа все более усложняется мелодическими

украшениями, фигурациями, гармоническим

колоритом, в результате чего танцевальные

пьесы многих композиторов окончательно

теряют связь со своим бытовым

первоисточником. В них происходит не

формальное отражение характера

танцевального движения, а его идеализация

и создание на этой основе глубоких

идейно-эмоциональных образов.

Но

несмотря на кажущуюся простоту

музыкального языка бытовых танцев и

сложность, насыщенность их

высокохудожественных образцов, в целом

танцевальной музыке XVII—XVIII веков

свойственны ясность и отчетливость

структуры, периодическая расчлененность

мелодических фраз, регулярные метрические

акценты, черты еще большей четкости и

определенности. Продолжается процесс

развития певучей мелодики широкого

дыхания, проявившийся еще в эпоху

Возрождения. В результате можно говорить

о том, что основные качества танцевальной

музыки к концу XVIII века окончательно

кристаллизуются.

собенно

ярко организующая роль танца и ритма

проявляется в крупных инструментальных

формах венских классиков, прежде всего

в симфонии.

Таким

образом, традиция опосредованного

претворения танцевальных жанров в

инструментальной музыке, зародившаяся

еще в эпоху Возрождения, в XVII—XVIII веках

получает дальнейшее развитие. Метрическая

основа все более усложняется мелодическими

украшениями, фигурациями, гармоническим

колоритом, в результате чего танцевальные

пьесы многих композиторов окончательно

теряют связь со своим бытовым

первоисточником. В них происходит не

формальное отражение характера

танцевального движения, а его идеализация

и создание на этой основе глубоких

идейно-эмоциональных образов.

Но

несмотря на кажущуюся простоту

музыкального языка бытовых танцев и

сложность, насыщенность их

высокохудожественных образцов, в целом

танцевальной музыке XVII—XVIII веков

свойственны ясность и отчетливость

структуры, периодическая расчлененность

мелодических фраз, регулярные метрические

акценты, черты еще большей четкости и

определенности. Продолжается процесс

развития певучей мелодики широкого

дыхания, проявившийся еще в эпоху

Возрождения. В результате можно говорить

о том, что основные качества танцевальной

музыки к концу XVIII века окончательно

кристаллизуются.

***

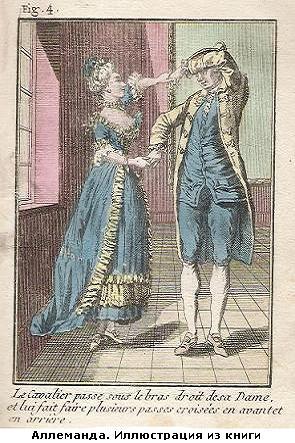

Аллеманда

А ЛЛЕМАНДА (франц.

allemande — немецкий) — старинный танец в

умеренном темпе и четном размере (чаще

всего 4/4), с плавной, закругленной

мелодикой. Принадлежит к парным массовым

(хороводным) «низким» (беспрыжковым)

танцам.

Время

возникновения точно не установлено.

Как бытовой и придворный танец появилась

в Англии, Франции и Нидерландах в XVI

веке; к этому времени относятся и самые

ранние сохранившиеся записи и издания.

Позднее распространилась и в других

европейских странах.

Происходит

от фанфарообразной трубной музыки —

Интрада (Entree, Intrada), исполнявшейся при

вступлении сюзеренов в город или замок.

Со временем интрады сменились в закрытых

помещениях паваной — торжественным,

придворным танцем, выходом сеньоров, с

которого начиналось любое придворное

празднество. С развитием собраний,

носивших более общественно-городской

характер, павана стала приобретать

более непринужденный характер, ее темп

ускорился, и она трансформировалась в

аллеманду.

Аллеманда

была известна уже во времена Франциска

I (1515 — 1547) и продержалась в этикете до

начала XVIII века. Открывая придворные

празднества при дворах владетельных

сеньоров, она, как и павана, сопровождалась

взаимными приветствиями и короткими

репликами. Нередко соединялась с более

быстрым 3-дольным танцем (куранта и

др.).

В

XVII веке вошла в сольную (лютневую,

клавирную) и оркестровую сюиту в качестве

обязательной 1-й части. Утратив

песенно-танцевальные черты, она стала

торжественной вступительной пьесой в

медленном темпе, часто с затактом и

полифонизированным складом. В 30-е годы

XVIII века вышла из употребления.

Во

второй половине XVIII века название

«аллеманда» стало применяться к новому

немецкому 3-дольному танцу в подвижном

темпе, более известному как дойче или тедеска .

ЛЛЕМАНДА (франц.

allemande — немецкий) — старинный танец в

умеренном темпе и четном размере (чаще

всего 4/4), с плавной, закругленной

мелодикой. Принадлежит к парным массовым

(хороводным) «низким» (беспрыжковым)

танцам.

Время

возникновения точно не установлено.

Как бытовой и придворный танец появилась

в Англии, Франции и Нидерландах в XVI

веке; к этому времени относятся и самые

ранние сохранившиеся записи и издания.

Позднее распространилась и в других

европейских странах.

Происходит

от фанфарообразной трубной музыки —

Интрада (Entree, Intrada), исполнявшейся при

вступлении сюзеренов в город или замок.

Со временем интрады сменились в закрытых

помещениях паваной — торжественным,

придворным танцем, выходом сеньоров, с

которого начиналось любое придворное

празднество. С развитием собраний,

носивших более общественно-городской

характер, павана стала приобретать

более непринужденный характер, ее темп

ускорился, и она трансформировалась в

аллеманду.

Аллеманда

была известна уже во времена Франциска

I (1515 — 1547) и продержалась в этикете до

начала XVIII века. Открывая придворные

празднества при дворах владетельных

сеньоров, она, как и павана, сопровождалась

взаимными приветствиями и короткими

репликами. Нередко соединялась с более

быстрым 3-дольным танцем (куранта и

др.).

В

XVII веке вошла в сольную (лютневую,

клавирную) и оркестровую сюиту в качестве

обязательной 1-й части. Утратив

песенно-танцевальные черты, она стала

торжественной вступительной пьесой в

медленном темпе, часто с затактом и

полифонизированным складом. В 30-е годы

XVIII века вышла из употребления.

Во

второй половине XVIII века название

«аллеманда» стало применяться к новому

немецкому 3-дольному танцу в подвижном

темпе, более известному как дойче или тедеска .

Примеры: — Сюиты Баха, Генделя, Фробергера, французских клавесинистов и др.

Куранта

КУРАНТА (франц. courante, итал. corrente — бегущая) — старинный придворный танец итальянского происхождения, распространенный в XVI— XVII вв. Различаются куранта итальянского и французского типов. Отличительными чертами итальянского вида являются быстрый темп, постоянный размер 3/4 или 3/8, моторность, периодичность, гомофонный склад, простота гармонической и ритмической структуры. Французский вид характеризует умеренный темп, размер 3/2 или 6/4, более сложные ритмические соотношения и относительно развитая полифоническая фактура (движения плавные и торжественные).

Начало

распространения во Франции этого

сольного фигурного танца восходит к

середине XVI века, но наибольшей популярности

он достигает во 2-й половине XVII века при

дворе Людовика XIV. По свидетельству Т.

Арбо куранта исполнялась еще в 1530 как

танцевальная игра; подобные куранты

содержатся и в сборнике Ф. Филидора

(1690).

Есть

несколько версий относительно

происхождения названия танца. Один из

историков хореографии сравнивал движения

куранты с движениями пловца, который

плавно погружается в воду и затем

появляется снова. Другой считал, что

название произошло оттого, что кавалер

делал волнообразное движение коленями,

и завороты сапог, образующиеся на

коленях, волнообразно колыхались.

О быкновенно

куранту танцевала пара танцоров вокруг

залы. Такое круговое движение предопределило

гибкость и закругленность мелодии.

Иногда в танце присутствовал и элемент

пантомимы, игры. П. Рамо характеризовал

куранту как «медленный важный танец,

более других танцев внушающий чувство

благородства» ("Учитель танцев",

Париж, 1725). Наверное, поэтому куранту

называли «танцем манеры» и «докторским

танцем» (человек, постигший ее движения,

считался ученым).

Как

бытовой танец исчезает к концу XVII века

в связи с появлением менее торжественных

и более подвижных танцев, но сохраняется

в профессиональной музыке до 1-й половины

XVIII века (в творчестве французских

клавесинистов и в инструментальных

сюитах Баха, Генделя).

Примерами

французского вида могут служить куранты

из Английских сюит Баха; примерами

итальянского вида — куранты из 3, 5, 6

клавирных сюит и партит, а также большая

часть курант из французских сюит Баха.

быкновенно

куранту танцевала пара танцоров вокруг

залы. Такое круговое движение предопределило

гибкость и закругленность мелодии.

Иногда в танце присутствовал и элемент

пантомимы, игры. П. Рамо характеризовал

куранту как «медленный важный танец,

более других танцев внушающий чувство

благородства» ("Учитель танцев",

Париж, 1725). Наверное, поэтому куранту

называли «танцем манеры» и «докторским

танцем» (человек, постигший ее движения,

считался ученым).

Как

бытовой танец исчезает к концу XVII века

в связи с появлением менее торжественных

и более подвижных танцев, но сохраняется

в профессиональной музыке до 1-й половины

XVIII века (в творчестве французских

клавесинистов и в инструментальных

сюитах Баха, Генделя).

Примерами

французского вида могут служить куранты

из Английских сюит Баха; примерами

итальянского вида — куранты из 3, 5, 6

клавирных сюит и партит, а также большая

часть курант из французских сюит Баха.

Примеры: — Сюиты Баха, Генделя, Фробергера, французских клавесинистов и др.