- •4.8. Псевдоизолинии

- •4.10. Количественный фон

- •Расчленения рельефа, в м

- •4. 11. Локализованные диаграммы

- •4.12. Точечный способ

- •4.14. Знаки движения

- •4.15. Картодиаграммы

- •Глава IV. Картографические способы изображения

- •4.16. Картограммы

- •4.17. Шкалы условных знаков

- •4.18. Динамические знаки

- •Глава IV. Картографические способы изображения

- •Глава V

- •5.1. Общие требования

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.2. Перспективные изображения

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.4. Горизонтали

- •Интервалы сеченхя

- •5.5. Гипсометрические шкалы

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.6. Условные обозначения рельефа

- •5.7. Светотеневая пластика

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.8. Освещенные горизонтали

- •5.10. Высотные отметки

- •5.11. Цифровые модели рельефа

- •Глава V. Изображение рельефа

- •Глава VI

- •6.1. Виды надписей

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •6.2. Картографическая топонимика

- •6.3. Формы передачи Иноязычных названий

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •6.4. Нормализация географических наименований

- •6.5. Каталоги географических названий

- •6.6. Картографические шрифты

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •Хребет хребет хребет

- •6.7. Размещение надписей на картах

- •6.8. Указатели географических названий

- •Монако, гос-во 18-19 л-23 Монблан, горы 28-29 д-4 Монбризон 18-19 ж-11

- •Глава VII

- •7.1. Сущность генерализации

- •7.2. Факторы генерализации

- •7.4. Геометрическая точность и содержательное подобие

- •7.5. Географические принципы генерализации

- •7.6. Генерализация объектов разной локализации

- •Глава VIII

- •8.1. Аналитические карты

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.2. Комплексные карты

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.4. Карты динамики и карты взаимосвязей

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.6. Карты разного назначения

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8. 7. Системы карт

- •Глава IX

- •9.1. Атласы — картографические энциклопедии

- •9.2. Истоки атласной картографии

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •9.4. Национальные атласы

- •9.6. Внутреннее единство атласов

- •Глава IX. Географические атласы

- •10.1. Виды источников

- •10.2. Астрономо-геодезические данные

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •10.4. Данные дистанционного зондирования

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •10.5. Натурные наблюдения и измерения

- •10.6. Гидрометеорологические наблюдения

- •10.7. Экономико-статистические данные

- •10.8. Текстовые источники

- •10.9. Анализ и оценка карт как источников

- •10.10. Оценка атласов

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •Глава XI

- •11.1. Этапы создания карт

- •11. 2. Программа карты

- •11.3. Составление карт

- •11.4. Авторство в картографии

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •11.5. Аэрокосмические методы создания карт

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •11.6. Издание карт

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •Глава XII

- •12.1. Из истории использования карт

- •12.2. Картографический метод исследования

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.3. Система приемов анализа карт

- •12.4. Описания по картам

- •12.5. Графические приемы

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.6. Графоаналитические приемы

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.7. Приемы математико-картографического моделирования

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XIII

- •13.1. Способы работы с картами

- •Анализ отдельной карты

- •Анализ серий карт

- •13.2. Изучение структуры

- •Глава XIII. Исследования по картам

- •13.4. Изучение динамики

- •Глава XIII. Исследования по картам

- •Глава XIV

- •14.1. Географические информационные системы

- •14.2. Подсистемы гис

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.3. Геоинформатика — наука, технология, производство

- •14.4. Геоинформационное картографирование

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.5. Оперативное картографирование

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.6. Картографические анимации

- •14.7. Виртуальное картографирование

- •14.8. Электронные атласы

- •Глава XV

- •15.1. Телекоммуникационные сети

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •153. Карты и атласы в компьютерных сетях

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •15.4. Картографирование в Интернете

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •Глава XVI

- •16.1. Понятие и определение

- •16.2. Виды геоизображений

- •Глава XVI. Геоизображения

- •16. 4. Система геоизображений

- •16.5. Графические образы

- •16.6. Понятие о распознавании графических образов

- •Глава XVI. Геоизображения

- •Глава XVII Геоиконика

- •17.2. Масштабы пространства

- •Глава XVII. Геоиконика

- •17.3. Временные диапазоны геоизображений

- •Глава XVII. Геоиконика

- •17.4. Генерализация геоизображений

- •Генерализация геоизображений

- •Глава XVII. Геоиконика

- •Монографии

- •Справочники

- •Оглавление

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика 259

- •Глава XV. Картография и телекоммуникация 278

- •Глава XVI. Геоизображения 289

- •Глава XVII. Геоиконика 305

- •111398 Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3.

- •143200 Г. Можайск, ул. Мира, 93.

5.4. Горизонтали

Горизонтали (изогипсы) — линии равных высот. Они представляют собой проекции на плоскость следов сечения рельефа уро-венными поверхностями, проведенными через заданный интервал, который называется высотой сечения рельефа. Горизонтали — основной способ изображения рельефа на современных топографических, общегеографических, физических, гипсометрических картах. Одно из важных достоинств способа — его высокая мет-ричность. В любом месте карты по горизонталям можно определить абсолютную и относительную высоты точек, форму и крутизну склонов, рассчитать морфометрические показатели вертикального и горизонтального расчленения. Благодаря горизонталям карты рельефа стали ценным источником информации при морфомет-рических определениях, статистических расчетах, математическом моделировании, в частности при создании цифровых моделей рельефа.

Ключевая проблема изображения рельефа горизонталями — выбор высоты сечения. Для топографических карт установлены стандартные сечения в зависимости от масштаба карты и характера изображаемой территории (табл. 5.1).

Таблица 5.1 Высота сечения рельефа (в метрах) на российских топографических картах

|

Территории |

Масштабы карт | |||||

|

1:10 000 |

1:25 000 |

1:50 000 |

1:100 000 |

1:200 000 |

1:500 000 | |

|

Плоскоравнинные открытые Плоскоравнинные залесенные, равнинные пересеченные, холмистые, а также песчаные пустыни Предгорные и горные Высокогорные |

2,5 5 5 |

2,5 5 5 10 |

о о о о |

20 20 20 40 |

20 20 40 40 |

50 50 100 100 |

Интервалы сеченхя

50 110 200 250 400 500 1000

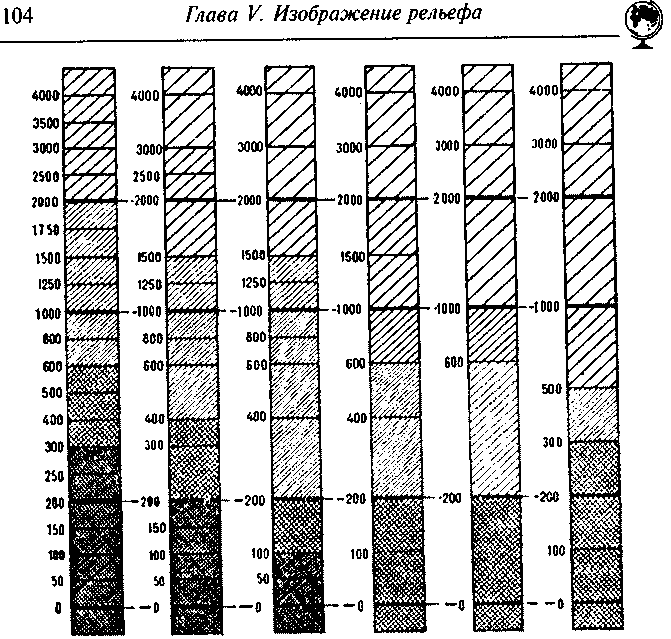

Рис. 5.6. Варианты шкал сечения рельефа с различными интервалами,

В тех случаях, когда с помощью горизонталей основного сечения не удается показать какие-либо существенные детали рельефа, применяют дополнительные полугоризонтали. Их проводят через половину высоты принятого сечения рельефа. Например, на плоской поверхности Прикаспийской низменности полугоризонталями показывают многочисленные невысокие соляные купола. Иногда бывают недостаточны и полугоризонтали, тогда вводят вспомогательные горизонтали с произвольно выбранной высотой сечения.

На мелкомасштабных физических и гипсометрических картах, охватывающих обширные территории, сечение рельефа может быть

105

Гипсометрические шкалы

переменным для различных районов: низменностей, возвышенностей и высокогорий. Например, на одной из лучших Гипсометрической карте СССР масштаба 1:2 500 000 для суши приняты такие интервалы сечения рельефа: от 0 до 300 м через 50 м, от 300 до 600 м — через 100 м, от 600 до 750 м — через 150 м, далее до высоты 4500 м — через 250 м, до 6000 м — через 500 м и выше — через 1000 м. При выборе шкал сечения всегда учитывают, что горизонталь 200 м служит границей низменностей и возвышенностей, горизонталь 1000 м (иногда 750 м) — границей средневысот-ных гор, а горизонталь 2000 м — рубежом высоких гор и нагорий. Примеры наиболее употребительных шкал сечения рельефа, применяемых на мелкомасштабных картах России, представлены на рис. 5.6. Все они имеют переменное сечение, но некоторые рубежи сохраняются в любых вариантах, это, например, горизонтали 200, 1000, 2000, 3000 и 5000 м.

Для изображения рельефа морского дна используют изобаты — изолинии равных глубин. На мелкомасштабных гипсометрических картах они также имеют переменное сечение, например на шельфе (до глубин 200 м) — 50 м, на континентальном склоне (до глубин 2500 м) — 100 и 250, а в пределах глубоководных равнин и впадин — 500, а потом 1000 м.