- •4.8. Псевдоизолинии

- •4.10. Количественный фон

- •Расчленения рельефа, в м

- •4. 11. Локализованные диаграммы

- •4.12. Точечный способ

- •4.14. Знаки движения

- •4.15. Картодиаграммы

- •Глава IV. Картографические способы изображения

- •4.16. Картограммы

- •4.17. Шкалы условных знаков

- •4.18. Динамические знаки

- •Глава IV. Картографические способы изображения

- •Глава V

- •5.1. Общие требования

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.2. Перспективные изображения

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.4. Горизонтали

- •Интервалы сеченхя

- •5.5. Гипсометрические шкалы

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.6. Условные обозначения рельефа

- •5.7. Светотеневая пластика

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.8. Освещенные горизонтали

- •5.10. Высотные отметки

- •5.11. Цифровые модели рельефа

- •Глава V. Изображение рельефа

- •Глава VI

- •6.1. Виды надписей

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •6.2. Картографическая топонимика

- •6.3. Формы передачи Иноязычных названий

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •6.4. Нормализация географических наименований

- •6.5. Каталоги географических названий

- •6.6. Картографические шрифты

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •Хребет хребет хребет

- •6.7. Размещение надписей на картах

- •6.8. Указатели географических названий

- •Монако, гос-во 18-19 л-23 Монблан, горы 28-29 д-4 Монбризон 18-19 ж-11

- •Глава VII

- •7.1. Сущность генерализации

- •7.2. Факторы генерализации

- •7.4. Геометрическая точность и содержательное подобие

- •7.5. Географические принципы генерализации

- •7.6. Генерализация объектов разной локализации

- •Глава VIII

- •8.1. Аналитические карты

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.2. Комплексные карты

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.4. Карты динамики и карты взаимосвязей

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.6. Карты разного назначения

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8. 7. Системы карт

- •Глава IX

- •9.1. Атласы — картографические энциклопедии

- •9.2. Истоки атласной картографии

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •9.4. Национальные атласы

- •9.6. Внутреннее единство атласов

- •Глава IX. Географические атласы

- •10.1. Виды источников

- •10.2. Астрономо-геодезические данные

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •10.4. Данные дистанционного зондирования

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •10.5. Натурные наблюдения и измерения

- •10.6. Гидрометеорологические наблюдения

- •10.7. Экономико-статистические данные

- •10.8. Текстовые источники

- •10.9. Анализ и оценка карт как источников

- •10.10. Оценка атласов

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •Глава XI

- •11.1. Этапы создания карт

- •11. 2. Программа карты

- •11.3. Составление карт

- •11.4. Авторство в картографии

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •11.5. Аэрокосмические методы создания карт

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •11.6. Издание карт

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •Глава XII

- •12.1. Из истории использования карт

- •12.2. Картографический метод исследования

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.3. Система приемов анализа карт

- •12.4. Описания по картам

- •12.5. Графические приемы

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.6. Графоаналитические приемы

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.7. Приемы математико-картографического моделирования

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XIII

- •13.1. Способы работы с картами

- •Анализ отдельной карты

- •Анализ серий карт

- •13.2. Изучение структуры

- •Глава XIII. Исследования по картам

- •13.4. Изучение динамики

- •Глава XIII. Исследования по картам

- •Глава XIV

- •14.1. Географические информационные системы

- •14.2. Подсистемы гис

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.3. Геоинформатика — наука, технология, производство

- •14.4. Геоинформационное картографирование

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.5. Оперативное картографирование

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.6. Картографические анимации

- •14.7. Виртуальное картографирование

- •14.8. Электронные атласы

- •Глава XV

- •15.1. Телекоммуникационные сети

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •153. Карты и атласы в компьютерных сетях

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •15.4. Картографирование в Интернете

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •Глава XVI

- •16.1. Понятие и определение

- •16.2. Виды геоизображений

- •Глава XVI. Геоизображения

- •16. 4. Система геоизображений

- •16.5. Графические образы

- •16.6. Понятие о распознавании графических образов

- •Глава XVI. Геоизображения

- •Глава XVII Геоиконика

- •17.2. Масштабы пространства

- •Глава XVII. Геоиконика

- •17.3. Временные диапазоны геоизображений

- •Глава XVII. Геоиконика

- •17.4. Генерализация геоизображений

- •Генерализация геоизображений

- •Глава XVII. Геоиконика

- •Монографии

- •Справочники

- •Оглавление

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика 259

- •Глава XV. Картография и телекоммуникация 278

- •Глава XVI. Геоизображения 289

- •Глава XVII. Геоиконика 305

- •111398 Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3.

- •143200 Г. Можайск, ул. Мира, 93.

Глава XII. Методы использования карт

Графоаналитические приемы 223

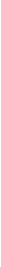

Рис. 12.12. Определение суммарной длины извилистых линий с помощью вероятностной квадратной палетки. Показаны разные положения палетки при четырехкратных измерениях.

извилистыми линиями (рис. 12.12). Тогда суммарная длина извилистых линий Ъ1 вычисляется на основе достаточно простой вероятностной зависимости:

1,1 = 0,25 л тЛ.

Ясно, что сосчитать число пересечений значительно проще и быстрее, чем «пройти» все извилистые линии циркулем-измерит телем. Опыт показывает, что относительные погрешности при этом в среднем составляют 5% и лишь в редких случаях достигают 10%, что вполне удовлетворяет требованиям многих географических, геологических, экологических задач. Точность результатов можно повысить за счет многократных измерений. В компьютерных техног логиях палетки параллельных линий или, квадратов заменяют по*, строчным сканированием изображения и фиксацией числа не? ресечений извилистых линий с линиями сканирования. У?

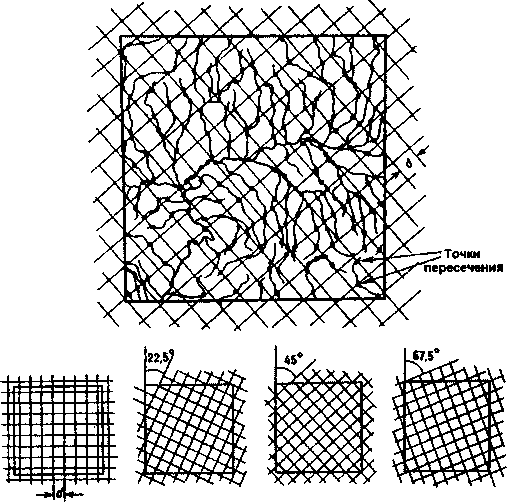

Рис. 12.13. К определению объемов. Участок изолинейной карты, разделенной на квадраты, и блок-диаграмма того же участка.

Подобные вероятностные способы, исключающие трудоемкие непосредственные измерения по картам, разработаны и для определения площадей и объемов, а это существенно упрощает вычисление многих морфометрических показателей расчленения, густоты, плотности объектов и т.п. На рис. 12.13 изображен участок карты с изолиниями и блок-диаграмма того же участка. Объем блок-диаграммы представлен как объем п-го числа косоусеченных призм с основаниема2. Средние высоты%. вычисляют по карте в центре квадратов с помощью интерполяции между изолиниями. Объем всего тела определяется по формуле

п

V ~сгг, +а2г, +...+а2г =аг XI..-

Вероятностные подходы и компьютерные технологии полностью изменили облик современной картометрии и морфометрии, сделав их доступными широкому кругу специалистов.

Одна из характерных черт морфометрии — множественность показателей. Существуют, например, десятки способов характеристики форм (плановых очертаний) объектов, показанных на картах. Чаще всего пытаются аппроксимировать контуры ареалов на

224 Глава XII. Методы использования карт

Графоаналитические приемы

225

карте

какими-либо геометрическими фигурами:

неправильными многоугольниками,

эллипсами, окружностями и т.п., а затем

находят их числовые параметры.

Например, вычисляют различные соотношения

между суммами сторон многоугольников

или берут отношение радиусов окружностей

— вписанной в контур и описанной

вокруг него. Наиболее употребительным,

хотя далеко не единственным, показателем

формы служит коэффициент/, пропорциональный

отношению квадрата периметра объекта

52

к его площади Р:

АжР

1 Введение в формулу коэффициента — позволяет сопоставить

форму изучаемого объекта с кругом, показатель формы которого равен единице. Для простых геометрических фигур показатель / принимает следующие значения:

круг — 1,00

шестиугол ьн ик — 1,10

квадрат — 1,27

половина круга — 1,34

равносторонний треугольник — 1,65.

Таким образом, значение показателя/тем выше, чем больше уклонение рассматриваемой фигуры от формы круга. Этим пользуются для оценки форм ландшафтных, почвенных, зоогеографи-ческих и других ареалов, кратеров и иных тектонических структур, островов и т.п.

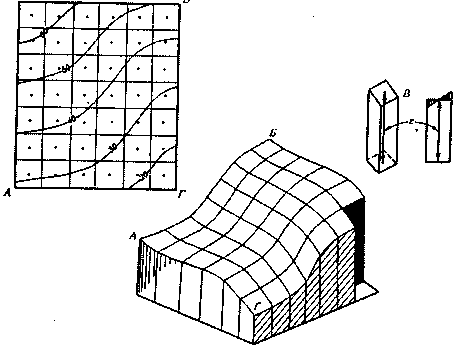

При оценке кривизны извилистых линий также используется множество показателей. Извилистость русла непохожа на изрезан-ность морского побережья или на замкнутый контур озера, несопоставима извилистость горизонталей и границ почвенных ареалов и т.д. В морфометрии применяют разные показатели (рис. 12.14): относительная извилистость а = 1/5, где / — длина линии со всеми извилинами, 5 — длина плавной огибающей; извилистость общих очертаний |3 = з/а", где а" — длина замыкающей;

общая извилистость у = сф = //</; частота извилин 8 = 1/п, где п — число извилин на отрезке.

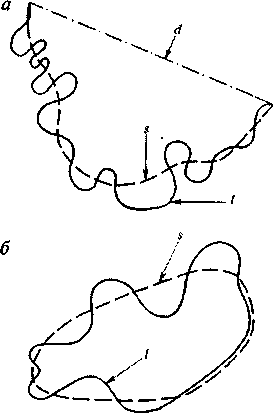

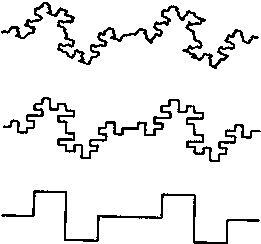

Современная математика предлагает для оценки извилистости линий использовать представления о фракталах. В основе фрактальной геометрии лежит представление об иерархическом самоподобии объектов. Иначе говоря, извилистые линии можно делить на участки, каждый из которых подобен всей линии (рис. 12.15). Для определения фрактальной размерности ^линейного объекта необходимо измерить его длину К с шагом /. Тогда

й

1ип

г->0

1

(

при I > 0.

1о§

*',

Фрактальная размерность, которая для географических объектов является нецелым числом, может характеризовать степень извилистости их. Например, размерность береговой линии может быть равна 1,3 или 1,4 и т.п., при этом существенно, что показатель И не зависит от масштаба карты.

Часто употребляемым морфо-метрическим показателем является плотность объектов (2, т.е. их число п на единицу площади карты Р:

п Р

О. =

При анализе по карте рельефа и других поверхностей широко применяют показатели горизонтального, вертикального расчленения и уклона (градиента) поверхности.

Горизонтальное расчленение Н характеризуется суммарной длиной

Рис. 12.14. К определению показателей извилистости незамкнутых (а) и замкнутых (б) линий.

/ — извилистая линия; 5 — плавная огибающая; й— замыкающая линия.

Рис. 12.15. Самоподобные объекты, обладающие фрактальной размерностью.

15-4886

226