- •4.8. Псевдоизолинии

- •4.10. Количественный фон

- •Расчленения рельефа, в м

- •4. 11. Локализованные диаграммы

- •4.12. Точечный способ

- •4.14. Знаки движения

- •4.15. Картодиаграммы

- •Глава IV. Картографические способы изображения

- •4.16. Картограммы

- •4.17. Шкалы условных знаков

- •4.18. Динамические знаки

- •Глава IV. Картографические способы изображения

- •Глава V

- •5.1. Общие требования

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.2. Перспективные изображения

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.4. Горизонтали

- •Интервалы сеченхя

- •5.5. Гипсометрические шкалы

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.6. Условные обозначения рельефа

- •5.7. Светотеневая пластика

- •Глава V. Изображение рельефа

- •5.8. Освещенные горизонтали

- •5.10. Высотные отметки

- •5.11. Цифровые модели рельефа

- •Глава V. Изображение рельефа

- •Глава VI

- •6.1. Виды надписей

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •6.2. Картографическая топонимика

- •6.3. Формы передачи Иноязычных названий

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •6.4. Нормализация географических наименований

- •6.5. Каталоги географических названий

- •6.6. Картографические шрифты

- •Глава VI. Надписи на географических картах

- •Хребет хребет хребет

- •6.7. Размещение надписей на картах

- •6.8. Указатели географических названий

- •Монако, гос-во 18-19 л-23 Монблан, горы 28-29 д-4 Монбризон 18-19 ж-11

- •Глава VII

- •7.1. Сущность генерализации

- •7.2. Факторы генерализации

- •7.4. Геометрическая точность и содержательное подобие

- •7.5. Географические принципы генерализации

- •7.6. Генерализация объектов разной локализации

- •Глава VIII

- •8.1. Аналитические карты

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.2. Комплексные карты

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.4. Карты динамики и карты взаимосвязей

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8.6. Карты разного назначения

- •Глава VIII. Типы географических карт

- •8. 7. Системы карт

- •Глава IX

- •9.1. Атласы — картографические энциклопедии

- •9.2. Истоки атласной картографии

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •Глава IX. Географические атласы

- •9.4. Национальные атласы

- •9.6. Внутреннее единство атласов

- •Глава IX. Географические атласы

- •10.1. Виды источников

- •10.2. Астрономо-геодезические данные

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •10.4. Данные дистанционного зондирования

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •10.5. Натурные наблюдения и измерения

- •10.6. Гидрометеорологические наблюдения

- •10.7. Экономико-статистические данные

- •10.8. Текстовые источники

- •10.9. Анализ и оценка карт как источников

- •10.10. Оценка атласов

- •Глава X. Источники для создания карт и атласов

- •Глава XI

- •11.1. Этапы создания карт

- •11. 2. Программа карты

- •11.3. Составление карт

- •11.4. Авторство в картографии

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •11.5. Аэрокосмические методы создания карт

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •11.6. Издание карт

- •Глава XI. Проектирование, составление и издание карт

- •Глава XII

- •12.1. Из истории использования карт

- •12.2. Картографический метод исследования

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.3. Система приемов анализа карт

- •12.4. Описания по картам

- •12.5. Графические приемы

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.6. Графоаналитические приемы

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •12.7. Приемы математико-картографического моделирования

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XII. Методы использования карт

- •Глава XIII

- •13.1. Способы работы с картами

- •Анализ отдельной карты

- •Анализ серий карт

- •13.2. Изучение структуры

- •Глава XIII. Исследования по картам

- •13.4. Изучение динамики

- •Глава XIII. Исследования по картам

- •Глава XIV

- •14.1. Географические информационные системы

- •14.2. Подсистемы гис

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.3. Геоинформатика — наука, технология, производство

- •14.4. Геоинформационное картографирование

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.5. Оперативное картографирование

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика

- •14.6. Картографические анимации

- •14.7. Виртуальное картографирование

- •14.8. Электронные атласы

- •Глава XV

- •15.1. Телекоммуникационные сети

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •153. Карты и атласы в компьютерных сетях

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •15.4. Картографирование в Интернете

- •Глава XV. Картография и телекоммуникации

- •Глава XVI

- •16.1. Понятие и определение

- •16.2. Виды геоизображений

- •Глава XVI. Геоизображения

- •16. 4. Система геоизображений

- •16.5. Графические образы

- •16.6. Понятие о распознавании графических образов

- •Глава XVI. Геоизображения

- •Глава XVII Геоиконика

- •17.2. Масштабы пространства

- •Глава XVII. Геоиконика

- •17.3. Временные диапазоны геоизображений

- •Глава XVII. Геоиконика

- •17.4. Генерализация геоизображений

- •Генерализация геоизображений

- •Глава XVII. Геоиконика

- •Монографии

- •Справочники

- •Оглавление

- •Глава XIV. Картография и геоинформатика 259

- •Глава XV. Картография и телекоммуникация 278

- •Глава XVI. Геоизображения 289

- •Глава XVII. Геоиконика 305

- •111398 Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3.

- •143200 Г. Можайск, ул. Мира, 93.

7.6. Генерализация объектов разной локализации

Объекты, локализованные в пунктах, изображают с помощью значков, поэтому их генерализация связана, прежде всего, с отбором объектов согласно установленным цензам и нормам, с обобщением качественных характеристик объектов и укрупнением градаций шкал значков. При этом происходит переход от видовых подразделений объектов к родовым (например, значки отдельных нефтяных скважин заменяются общим значком месторождения, а далее — знаком ареала нефтяного бассейна).

Переходя к укрупненным интервалам, важно сохранять характерные ступени. Например, в США к городам относят населенные пункты с числом жителей более 2500 человек, а в Индии — более 5000. Значит, при обобщении интервальной шкалы для этих стран желательно сохранить именно такие рубежи.

Объекты, локализованные на линиях, всегда передаются линейными знаками. Для них наиболее существенны геометрические аспекты генерализации, упрощение и спрямление очертаний, а также цензовый отбор линейных элементов (например, рек, длина которых на карте меньше 1 см). В ряде случаев обобщают качественные различия линейных объектов (вместо дорог разного класса вводят единый знак дорог и т.п.). При генерализации векторов и полос движения неизбежны отбор только главных направлений и обобщение количественных характеристик (например, объемов и структуры грузопотоков).

Рис. 7.9. Последовательная генерализация рельефа в горизонталях, сопровождаемая укрупнением высоты сечения и исключением деталей эрозионного расчленения.

а — исходное изображение в масштабе 1:200 000; бив — соответственно изображения в масштабах 1:500 000 и 1:1 000 000.

Объекты сплошного распространения изображают с помощью изолиний, качественного и количественного фонов и ареалов. Для изолинейных изображений наиболее актуальны обобщение рисунка изолиний и укрупнение шкал высот сечения. При умелом обобщении рельефа (рис. 7.9) его морфологические особенности сохраняются даже при снятии многих деталей эрозионного расчленения и многократном укрупнении сечения. К площадным объектам применимы все приемы геометрической генерализации: исключение малых контуров и их объединение, спрямление очертаний, смещение и утрирование некоторых выделов и т.п. Большое значение имеет цензовый отбор. Малые контуры лесов, озер, болот, ландшафтные выделы исключаются. Однородные контуры объединяются в более крупные или заменяются общим знаком ареала.

При генерализации явлений, показанных способом качественного фона, на первый план выступает укрупнение качественных градаций, т.е. обобщение классификации изображаемых явлений, замена дробных подразделений более крупными. Хорошо известно, например, что на крупномасштабных геологических картах подробно показываются свиты и серии разновозрастных пород, по мере перехода к более мелким масштабам они обобщаются в

144 Глава VII. Картографическая генерализация

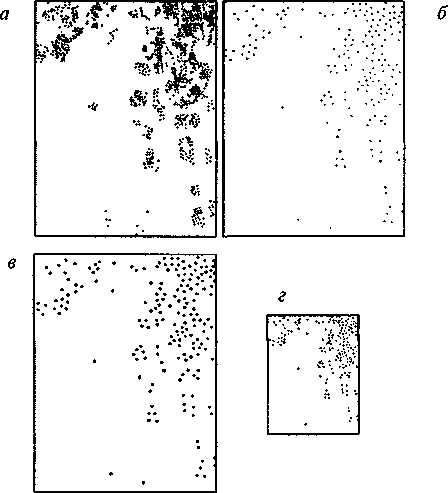

Рис. 7.10. Этапы процесса генерализации явления, показанного точечным способом.

а — исходное изображение посевных площадей (одна точка — 500 га); о — укрупнение веса точки (одна точка — 2500 га); в — увеличение диаметра точки; г — уменьшение масштаба карты (одна точка 2500 га).

ярусы, затем — в отделы, а на самых мелкомасштабных картах изображаются лишь геологические системы. Аналогично на почвенных картах разновидности почв последовательно заменяются видами, подтипами, типами. Словом, генерализация карт качественного фона всегда ведет к выделению наиболее крупных таксонов. Генерализация объектов, показанных способом количественного фона, выполняется за счет укрупнения сеток районирования и обобщения шкал количественных показателей.

Объекты рассеянного распространения чаще всего передаются точечным способом. Генерализация в данном случае сводится к укрупнению веса точек и некоторому увеличению их размера на карте (рис. 7.10). Если же явление показано знаками ареалов, то можно сократить дробность подразделений, укрупнить контуры ареалов, провести их слияние.