- •ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- •Литература

- •Работа 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ТОПЛИВА

- •Работа 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛЬНОСТИ ТОПЛИВА

- •Работа 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ ИЗ ТОПЛИВА

- •Работа 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА

- •Работа 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ТОПЛИВЕ (МЕТОД «СМЫВА БОМБЫ»)

- •Работа 6. АНАЛИЗ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

- •РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- •ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- •ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- •ПРИЛОЖЕНИЕ 4

- •ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Работа 6. АНАЛИЗ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

I. Цель работы

Определение состава дымовых газов и коэффициента избытка воздуха, приобретение навыков анализа влияния их на организацию процесса сжигания топлива.

II. Основные теоретические положения

Под анализом дымовых газов понимается определение в них процентного содержания (по объему) всех компонентов (полный газовый анализ) и отдельных компонентов: СО2, SО2, O2 и СО (неполный газовый анализ). Последний достаточен, чтобы судить о полноте сгорания топлива, воздушном режиме горения и правильности ведения процесса горения.

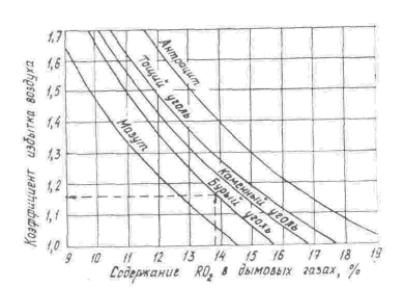

Наличие в дымовых газах окиси углерода СО указывает на неполноту сгорания и потерю теплоты от химического недожога; по содержанию СО2 или О2 судят о коэффициенте избытка воздуха. На рис. 10 представлена номограмма, позволяющая приближенно оценивать

Pис. 10

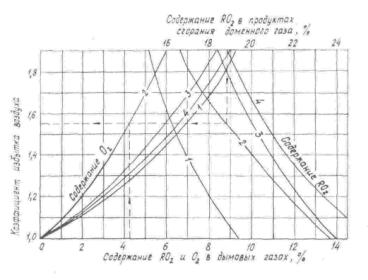

коэффициент избытка воздуха по суммарному содержанию СО2 и SO2 (RO2) в продуктах сгорания твердых и жидких топлив; на рис. 11 - по

Рис. 11

суммарному содержанию RO2 и свободного кислорода в продуктах сгорания газообразных и низкосортных твердых топлив.

При слишком малом коэффициенте избытка воздуха и плохом перемешивании топлива с воздухом увеличивается химический недожог; увеличение коэффициента избытка воздуха приводит к уменьшению химического недожога, но при этом возрастают потери с уходящими газами, а также нагрузки на вентиляторы и дымососы.

Состав продуктов сгорания топлива определяется с помощью специальных приборов – газоанализаторов или хроматографов.

Содержание CO может быть получено по показанию прибора или вычислено по полученным в опыте значениям RO2 и O2, %

CO |

= |

21 −βRO 2 −(RO 2 + O2 ) |

, |

|

0,605 +β |

||||

|

|

|

||

где β = 2,37 |

Нр − 0,126Ор |

|

||

|

; Cp , Hp , Op ,Spл - процентное |

|||

|

Ср + 0,375Sрл |

|

||

содержание углерода, водорода, кислорода и серы в рабочем составе топлива (принимается по характеристикам топлива, приведенным в справочниках).

Коэффициент избытка воздуха может быть определен с использованием показаний прибора, по номограммам (рис. 10, 11) или вычислен

α = |

Vд |

= |

|

|

21 |

|

, |

Vo |

|

|

O2 −0,5СО |

|

|||

|

21 |

−79 |

|

|

|||

|

|

N 2 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

где Vд – количество воздуха, действительно подаваемое для горения; Vо – количество воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива; N2 – содержание азота в дымовых газах, приближенно может быть найдено из выражения, %

N2 = 100 – (RO2 + O2 + CO)

При полном сгорании топлива коэффициент избытка воздуха может быть определен из выражения

α = RO 2 max ,

RO 2

где RO 2 max = |

|

|

21 |

. |

1 |

|

|||

|

+β |

|||

Оценить погрешности определения компонентов дымовых газов и расчета коэффициента избытка воздуха можно так же, как это изложено в работе 5.

В случае однократного проведения опыта погрешность определения содержания каждого компонента по площади пиков хроматограммы можно определить из выражения, мм2

∆K |

|

= ∆S = ± |

(∆oh )2 |

|

∂(hω |

0,5 |

) |

2 |

|

)2 |

|

∂(hω |

0,5 |

) 2 |

|

|

|

|

+ (∆оω |

0,5 |

|

|

|

||||||

|

i |

i |

|

|

∂h |

|

|

|

|

∂ω0,5 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или, %

δKi = ± ∆SSi 100,

i

где h – высота пика, ϖ0,5 - ширина пика на половине его высоты; ∆оh и ∆оω0,5 - абсолютные погрешности определения высоты и ширины пика соответственно, мм

где B – ширина диаграммы; γоh и γоω0,5 - приведенные погрешности определения высоты и ширины пика соответственно, %

γoh = ± γh2 + γд2 + γф2 + γсв2 , |

γоω |

0,5 |

= ± γω2 |

0,5 |

+ γф2 . |

|

|

|

|

Для хроматографа типа ЛХМ-8МД:

γд = 3% - дрейф нулевой линии; γф = 0,5% - уровень флуктуационных помех; γсв = 1% - сходимость высот пиков в изотермическом режиме для газовых проб; γh и γω0,5 - приведенные погрешности измерения высоты и ширины пика, %

γh = ± |

∆h |

100, |

γω |

= ± |

∆ω0,5 |

100, |

|

В |

|||||

|

B |

0,5 |

|

|

||

где ∆оh и ∆оω0,5 - абсолютные погрешности определения высоты и ширины пика соответственно (не менее ± 0,1 мм).

III. Описание лабораторной установки

Лабораторной установкой является хроматограф типа ЛХМ8МД (рис. 12), состоящий из блока анализатора 4, крышки с детектором по теплопроводности в собственном термостате (находится в блоке анализатора); блока подготовки газов 5, блока управления 3, блока программирования 2, электронного потенциометра 1типа КСП4.

Блок анализатора состоит из термостата, газовой панели, газового дозатора и терморегулятора испарителя.

Газовая панель подключается к блоку подготовки газов через газовый дозатор. Инертный газ-носитель из баллона 1 (рис.13) через стандартный баллонный редуктор 2 под давлением (0,5...1,0) МПа

Рис. 13

подается на вход блока подготовки газов, где, пройдя через фильтр 3 и редуктор давления 4, разделяется на два потока, в каждом из

которых имеются элементы регулирования и стабилизации давления

ирасходов 5. Затем газ поступает па промежуточную панель блока анализатора. Оба газовых потока поступают в узлы ввода пробы - испарители 7, причем один из потоков предварительно проходит через кран-дозатор 6. Анализируемая проба (продукты горения) может быть введена в хроматограф специальным шприцем через испаритель 7 или с помощью крана газового дозатора 6. Из испарителей смесь газа-носителя и анализируемой пробы поступает в разделительные колонки 8, а с выхода колонок бинарная смесь (газноситель +ί-й компонент анализируемой пробы) поступает в детектор 9. Электрические сигналы, пропорциональные содержанию каждого ί- го компонента, с детектора поступают на потенциометр, где фиксируются на диаграммной ленте в виде хроматограммы.

На электрической панели блока анализатора расположен бесконтактный терморегулятор испарителя.

Под верхней крышкой блока анализатора на термостате установлена детекторная крышка с детектором по теплопроводности

ииспарителем. Разделительные колонки подсоединены одними концами к выходу из испарителя, а другими - ко входу детектора.

Блок управления содержит: регулятор, предназначенный для поддержания заданной температуры в термостатах колонок и детектора, стабилизатор напряжения, питающий детектор, преобразователь сигнала детектора в величину, пригодную для измерения и записи потенциометром. Блок программирования предназначен для установки и автоматического поддержания необходимой температуры в термостате колонок по линейному закону.

IV. Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с лабораторной установкой. Записать основные технические и метрологические характеристики блоков и хроматографа в целом.

2.Произвести осмотр хроматографа и убедиться в правильности подключения газовых линий. Включить вилки и разъемы электронных блоков и потенциометра КСП4 в розетки блока анализатора, а сетевую вилку блока анализатора - в сеть 220 В. Тумблеры «Сеть» и «Питание детекторов» должны быть выключены.

3.Подготовить хроматограф к работе, для этого:

а) установить температуру испарителей (по указанию преподавателя) переключателем на блоке анализатора. При установке

температуры испарителей более 200°С подключить воздушное или водяное охлаждение к штуцерам испарителей;

б) установить температуру разделительных колонок для работы в изотермическом режиме: лимб блока программирования температуры установить так, чтобы назначение температуры (задается преподавателям) находилось под стрелкой неподвижного упора. При этом тумблер "Программа" должен быть выключен, переключатель "Скорость программирования" может находиться в любом положении;

в) установить температуру термостата детектора лимбом на блоке управления на 50 0C выше температуры колонок;

г) включить тумблер "Сеть" на блоке анализатора, убедиться по характерному шуму о работе вентилятора

РАБОТА БЛОКА С НЕРАБОТАЮЩИМ ВЕНТИЛЯТОРМ НЕДОПУСТИМА

Включить тумблер "Сеть" на всех блоках и на КСП4, включить тумблер "Диаграмма" на КСП4 (скорость протяжки ленты КСП4 по указанию преподавателя).

4. Произвести анализ исследуемой газовой пробы, для этого:

а) подать газ-носитель в хроматограф (давление газа (0,7…0,9) МПа, расход – (10…100)мл/мин – устанавливается с помощью ручек "Колонка I и II" на лицевой панели блока подготовки газов; контроль расхода производится расходометром, подключаемым поочередно к обеим выходным трубкам на детекторной крышке;

б) повернуть ручку "Питание детектора" до отказа против часовой стрелки, включить тумблер «Питание детектора», установить необходимый ток детектора в соответствии с графиком (приложение 3); ручку переключателя «Множитель» установить в положение «ЗОО», ручками «Установка нуля» ("«Грубо» и «Плавно») вывести перо КСП4 на середину шкалы. По мере разогрева (около 1,5 ч) переключатель «Множитель» постепенно переводить до минимального значения, а ручками «Установка нуля» перо КСП4 постепенно вывести на нулевую отметку. Прибор считается вышедшим на режим, если дрейф и флуктуация нулевой линии не превышают 3% и 0,5% шкалы КСП4 соответственно.

в) ввести анализируемую пробу шприцем через испаритель или с помощью крана-дозатора (по указанию преподавателя). Шприцем, промытым несколько раз анализируемой смесью, отбирается необходимое количество этой смеси, затем игла шприца через резиновую прокладку испарителя вводится на максимальную возможную глубину, и проба

выдавливается. При использовании крана-дозатора необходимо объем с анализируемой смесью подключить к штуцеру «Вход – Дозатор» на задней панели блока анализатора, выдвинуть шток дозатора (на правой боковой панели блока анализатора), включить подачу анализируемого газа и через (3...5) с задвинуть шток дозатора.

5.Убедиться в регистрации на ленте КСП4 всех пиков хроматограммы, выключить тумблеры «Диаграмма» на КСП4 и «Сеть» на всех блоках прибора, снять ленту с хроматограммой.

6.По хроматограмме произвести качественный и количественный анализы смеси. Качественный анализ производится по заранее известным временам удерживания компонентов смеси. Количественный анализ основан на прямой зависимости между количеством вещества, введенного с пробой в хроматограф (принимается за 100%) и площадями пиков хроматограммы: каждый пик соответствует какому-либо одному компоненту пробы, сумма площадей принимается за 100%, площадь каждого пика в процентах равна процентному содержанию соответствующего компонента.

Оценить точность количественного анализа. Результаты занести

втаблицу по форме 6.

7.Рассчитать содержание недостающих по результатам опыта компонентов анализируемой пробы и коэффициент избытка воздуха в пробе.

V.Содержание отчета

1.Краткое описание лабораторной установки, технические и метрологические характеристики хроматографа.

2.Результаты эксперимента, расшифровка хроматограммы, качественный и количественный анализы дымовых газов.

3.Оценка погрешностей определения компонентов дымовых

газов.

4.Необходимые расчеты, таблицы, выводы по работе.

Литература: [7], с. 31, 32.

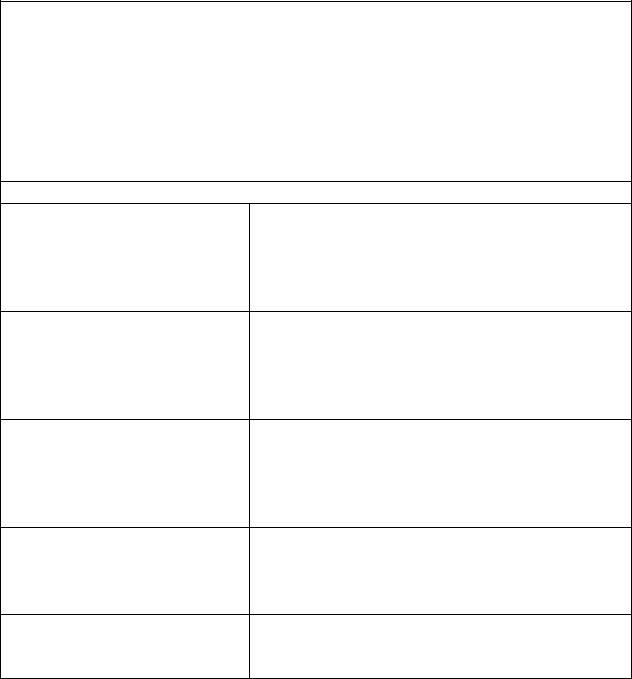

Форма 6

№№опыта

1

1

2

3

Среднее арифметическое значение х, %

Среднее квадратическое отклонение δ, %

Доверительные границы εр, %

Результат измерения

|

|

Содержание в анализируемом |

|

|

|||

|

|

|

газе, % |

|

|

α |

|

|

|

|

|

|

|

Коэффициент избыткавоздуха |

|

RO SO+ |

RO |

O |

N |

CO |

|

||

+ |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

O + |

|

|

|

|

|

CO = |

|

|

|

|

|

||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

|

|

2 |

|

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|