- •МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ

- •Тема 1. Основные понятия

- •Тема 3. Напряженное и деформированное состояние

- •Тема 4. Геометрические характеристики плоских сечений

- •Тема 5. Сдвиг. Напряжения и деформации при сдвиге

- •Тема 6. Кручение. Напряжения и деформации при кручении

- •Тема 7. Изгиб. Расчеты на прочность при изгибе

- •Тема 9. Статически неопределимые системы при изгибе

- •Тема 10. Сложное сопротивление

- •Тема 11. Устойчивость продольно сжатых стержней

- •Тема 12. Динамическое действие нагрузки

- •Тема 13. Явление усталости материалов

- •КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- •ЗАДАЧА № 1. РАСЧЕТ СТЕРЖНЯ

- •Пример решения задачи № 1

- •ЗАДАЧА № 2. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ

- •Пример решения задачи № 3

- •ЗАДАЧА № 4. РАСЧЕТ ЗАКЛЕПОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

- •Пример решения задачи № 4

- •ЗАДАЧА № 5. КРУЧЕНИЕ ВАЛА КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

- •Пример решения задачи № 5

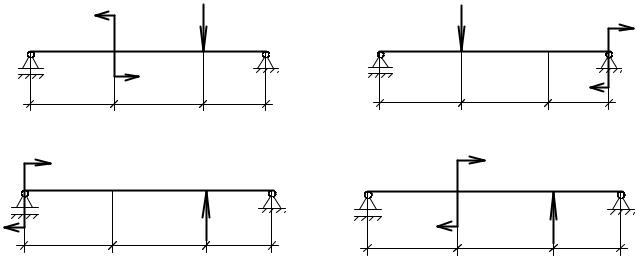

- •ЗАДАЧА № 6. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК

- •Пример решения задачи № 6

- •ЗАДАЧА № 7. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ДЛЯ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ

- •Пример решения задачи № 7

- •Продолжение таблицы 9, а

- •Пример решения задачи № 8

- •ЗАДАЧА № 9. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ

- •Пример решения задачи № 9

- •ЗАДАЧА № 10. ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ СТЕРЖНЯ

- •Пример решения задачи № 10

- •ЗАДАЧА № 11. ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ СТЕРЖНЯ

- •Методические указания к задаче № 11

- •ЗАДАЧА № 12. РАСЧЕТ БАЛКИ НА УДАРНУЮ НАГРУЗКУ

- •Пример решения задачи № 12

- •ЗАДАЧА № 13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

- •Продолжение таблицы 15

- •Пример решения задачи № 13

- •ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

36

Ближайшее из сортамента значение момента сопротивления составляет 289 см3, оно соответствует двутавру № 24, этот двутавр и следует использовать для балки.

В балке на двух опорах Мmax = 22 кН м, Qmax = 22 кН.

Требуемый момент сопротивления из условия прочности по нормальным

напряжениям |

|

Wx ≥ |

M max |

= |

22 103 |

=1,83 10−3 |

м3. |

Момент |

сопротивления |

||||||||||||||||

|

[σ] |

12 106 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

прямоугольного сечения Wx |

= |

b h2 |

, т. к. |

b = |

2 |

h , то |

Wx = |

2h3 |

. Требуемая высота |

||||||||||||||||

6 |

3 |

18 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

балки составит: |

h = 3 18Wx |

|

=0,254 м. Округляем до четного числа и получаем h |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

= 0,26 м. Ширина балки составит b = 0,18 м. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

Проверим балку с выбранными размерами поперечного сечения по |

||||||||||||||||||||||||

условию |

|

Qmax |

|

|

|

прочности |

|

|

|

по |

|

касательным |

|

напряжениям: |

|||||||||||

τmax = |

3 |

|

|

|

|

= |

3 |

|

22 103 |

|

≈ 0,71 МПа, |

что меньше допустимых напряжений |

|||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

2 |

|

b h |

2 |

0,26 0,18 |

|||||||||||||||||||||

[τ]= 1,5 МПа.

В том случае, если условие прочности по касательным напряжениям не выполняется, то размеры поперечного сечения следует увеличить.

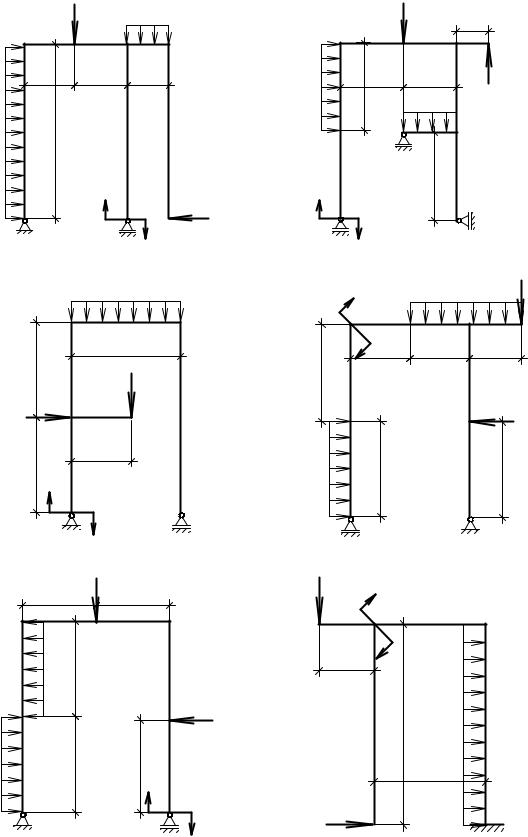

ЗАДАЧА № 7. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ДЛЯ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ

Требуется: для заданной схемы статически определимой рамы построить эпюры внутренних силовых факторов (Nz, Qу, Mх).

Условия задания:

Рама загружена силами (Р1 и Р2), моментом (М) и равномерно распределенной нагрузкой (q). Расчетные схемы представлены на рис. 24, числовые данные в табл. 7.

Последовательность выполнения задания:

1.Вычертить расчетную схему рамы с заданными нагрузками. Проставить числовые значения размеров и нагрузок. Изобразить реакции и вычислить их величину.

2.Построить эпюры Nz, Qу, Mх на каждом участке. Эпюры строят на контуре рамы. Контур рамы для построения каждой эпюры следует чертить заново в том же масштабе, что и расчетную схему. Контур рамы выделяют утолщенной линией. На всех эпюрах проставить числовые значения Nz, Qу, Mх с указанием размерности.

|

|

P1 |

q |

|

|

|

|

|

a |

a |

c |

q |

2b |

|

|

|

|

M |

P2 |

|

|

|

|

|

|

Схема 1 |

|

q

2a

b

P1

P2 2a/3

b

M

Схема 3

a P1 |

a |

q

b

P2

q

b |

b |

M

Схема 5

37

P1 |

|

c |

a |

a |

P2 |

q |

q |

|

b |

|

|

|

b |

|

M |

|

|

Схема 2 |

|

|

M |

q |

P2 |

|

|

|

a |

a |

c |

b |

|

|

|

|

P1 |

q |

|

b |

b |

|

|

Схема 4 |

|

|

P1 |

M |

|

|

|

|

c |

|

|

|

2b |

q |

|

|

|

|

2a |

|

P2 |

|

|

|

Схема 6 |

|

Рис. 24. Расчетные схемы к задаче № 7

38

|

P2 |

|

a |

|

a |

b |

|

|

P1 |

|

M |

q |

|

|

b |

b |

q |

|

|

|

|

|

c |

Схема 7 |

|

|

|

q |

P2 |

b |

P1 |

|

|

|

|

|

a |

|

b |

2a |

|

|

|

P2 |

|

Схема 9 |

|

|

a |

P2 |

|

|

|

q |

|

a |

b b |

||

|

|

P1 |

|

|

q |

|

b |

|

|

M |

|

|

|

Схема 8 |

q

|

2a |

P2 |

|

b |

q |

q |

|

|

|

|

|

|

|

M |

b |

b |

c |

Схема 0

Рис. 24. Расчетные схемы к задаче № 7 (окончание)

Таблица 7

Числовые данные к задаче № 7

№ |

№ |

Р1, кН |

Р2, кН |

М, |

q, |

№ |

а, м |

b, м |

с, м |

схемы |

кН м |

кН/м |

|||||||

0 |

00 |

26 |

34 |

24 |

12 |

000 |

3,0 |

4,0 |

1,0 |

1 |

10 |

28 |

32 |

26 |

14 |

100 |

3,2 |

3,8 |

1,0 |

2 |

20 |

30 |

30 |

28 |

16 |

200 |

3,4 |

3,6 |

1,0 |

3 |

30 |

32 |

28 |

30 |

18 |

300 |

2,4 |

3,4 |

2,0 |

4 |

40 |

34 |

26 |

32 |

20 |

400 |

2,6 |

4,2 |

1,6 |

5 |

50 |

36 |

24 |

34 |

22 |

500 |

2,8 |

4,4 |

1,4 |

6 |

60 |

38 |

32 |

36 |

24 |

600 |

3,0 |

4,6 |

1,3 |

7 |

70 |

40 |

30 |

38 |

16 |

700 |

3,2 |

4,8 |

1,2 |

8 |

80 |

38 |

28 |

40 |

18 |

800 |

3,4 |

5,0 |

1,1 |

9 |

90 |

36 |

26 |

40 |

10 |

900 |

3,6 |

4,5 |

1,0 |

39

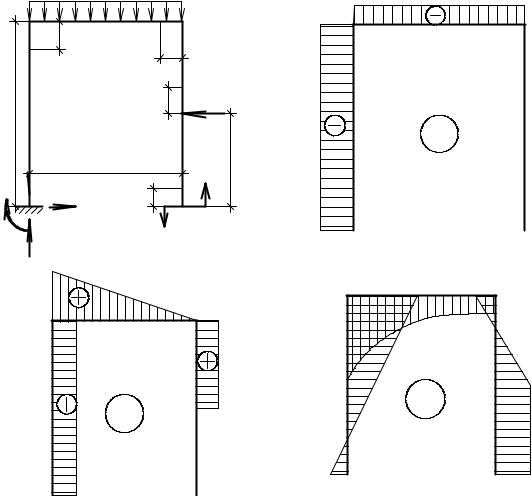

Пример решения задачи № 7

Для продольных сил (Nz) и поперечных сил (Qу) сохраняют принятые ранее правила знаков. Ординаты эпюр Nz и Qу откладывают перпендикулярно к оси элементов рамы в произвольную сторону, но обязательно указывается знак.

Для изгибающих моментов специального правила знаков нет, а при вычислении момента в любом сечении знак принимается произвольно. Но результат вычислений всегда откладывается со стороны сжатого волокна элемента рамы.

Рассмотрим жестко защемленную плоскую раму (рис. 25, а). В жесткой заделке возникают три реакции, но строить эпюры внутренних силовых факторов для такого типа рамы можно без вычисления реакций в заделке.

Рама имеет 4 участка. Построение эпюры Nz.

Первый участок 0 ≤ z1 ≤ 3 м.

N1 = 0.

Второй участок 0 ≤ z2 ≤ 3 м.

N2 = 0.

Третий участок 0 ≤ z3 ≤ 4 м.

N3 = − Р = − 20 кН (сжатие «−»).

Четвертый участок 0 ≤ z4 ≤ 6 м.

N4 = − q 4 = − 40 кН (сжатие «−»).

Эпюра продольных сил показана на рис. 25, б. Из эпюры видно, что вертикальная реакция в защемлении RА = 40 кН и направлена вверх, вызывая сжатие в стойке рамы.

Построение эпюры Qу.

Первый участок 0 ≤ z1 ≤ 3 м.

Q1 = 0.

Второй участок 0 ≤ z2 ≤ 3 м.

Q2 = Р = 20 кН (знак «+», т. к. сила Р стремится повернуть сечение по ходу часовой стрелки).

Третий участок 0 ≤ z3 ≤ 4 м.

Q3 = q z3. При z3 = 0, Q3 = 0, z3 = 4 м, Q3 = 40 кН.

Четвертый участок 0 ≤ z4 ≤ 6 м.

Q4 = − Р = − 20 кН.

Эпюра поперечных сил показана на рис. 25, в. Из эпюры видно, что горизонтальная реакция защемления НА = 20 кН и направлена вправо.

Построение эпюры Мх.

Первый участок 0 ≤ z1 ≤ 3 м.

М1 = М = 40 кН м (сжатым является правое волокно в сечении, поэтому ордината отложена вправо от оси стойки).

Второй участок 0 ≤ z2 ≤ 3 м.

М2 = М − Р z2. При z2 = 3 м М2 = − 20 кН м.

Третий участок 0 ≤ z3 ≤ 4 м.

40

М3 = М – Р 3 − q z3 z3/2. При z3 = 0, М3 = − 20 кН м, z3 = 4 м,

М3 = − 100 кН м (сжаты нижние волокна). Эпюра изгибающих моментов имеет вид квадратичной параболы.

Четвертый участок 0 ≤ z4 ≤ 6 м.

Вверхнем левом углу стойки М4 = М − Р 3 − q 4 2 = − 100 кН м.

Вопоре А М4 = М + Р 3 − q 4 2 = 20 кН м.

Эпюра изгибающих моментов представлена на рис. 25, г. Реактивный момент в защемлении МА = 20 кН м.

Проверка правильности определения реакций из уравнений статики.

∑X = 0, H A − P = 20 −20 = 0 ;

∑Y = 0, RA −q 4 = 40 −10 4 = 0 ;

∑M = 0, M A + q 4 2 − P 3 − M = 20 +10 4 2 −20 3 −40 = 0 .

а)

q=10 êÍ/ì

|

|

40 |

20 |

4 |

z3 |

|

|

z |

|

||

|

2 |

P=20 êÍ |

|

6 ì |

z |

б) |

Nz |

|

4 ì |

ì |

|

|

|

||

|

3 |

|

|

|

|

|

|

H |

1 |

|

|

A |

z |

Ì=40 êÍ ì |

|

MA RA |

|

|

|

|

|

|

|

40 |

|

в) |

|

Qy |

20 |

20 |

|

|

100 |

20 |

г) |

100 |

40 |

|

||

|

Mx |

|

|

20 |

40 |

Рис. 25. Пример построения эпюр внутренних силовых факторов в жестко защемленной раме

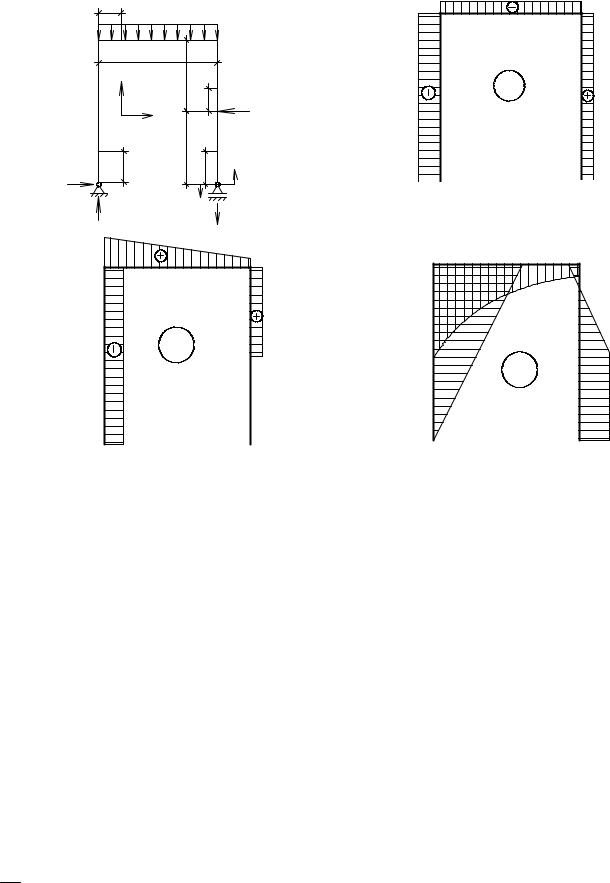

Рассмотрим раму на двух шарнирных опорах (рис. 26, а). Определим реакции в опорах рамы из уравнений статики

∑X = 0, H A − P = 0 H A = 20 кН;

41

∑M A = 0, q 4 2 − P 3 − M − RB 4 = 0 |

|

RB = −5 кН; |

∑M B = 0, RA 4 −q 4 2 − P 3 − M = 0 |

|

RA = 45 кН. |

Построение эпюры Nz. Первый участок 0 ≤ z1 ≤ 6 м. N1 = − RВ = − 45 кН (сжатие). Второй участок 0 ≤ z2 ≤ 4 м. N2 = − НА = − 20 кН (сжатие). Третий участок 0 ≤ z3 ≤ 3 м. N3 = RВ = 5 кН (растяжение). Четвертый участок 0 ≤ z4 ≤ 3 м.

N4 = RВ = 5 кН.

Эпюра продольных сил представлена на рис. 26, б. Построение эпюры Qу.

Первый участок 0 ≤ z1 ≤ 6 м.

Q1 = − НА = − 20 кН.

Второй участок 0 ≤ z2 ≤ 4 м.

Q2 = RА − q z2. При z2 = 0 Q2 = 45 кН, при z2 = 4 м Q2 = 5 кН.

Третий участок 0 ≤ z3 ≤ 3 м.

Q3 = 0.

Четвертый участок 0 ≤ z4 ≤ 3 м.

Q4 = Р = 20 кН.

Эпюра поперечных сил показана на рис. 26, в. Построение эпюры Мх.

Первый участок 0 ≤ z1 ≤ 6 м.

М1 = НА z1 (сжаты правые волокна стойки). При z1 = 6 м М1 = 120 кН м.

Второй участок 0 ≤ z2 ≤ 4 м.

М2 = НА 6 − q z2 z2/2. При z2 = 4 м М2 = − 20 кН м.

Третий участок 0 ≤ z3 ≤ 3 м.

М3 = М = 40 кН м (сжаты правые волокна стойки). Четвертый участок 0 ≤ z4 ≤ 3 м.

М4 = М − Р z4. При z4 = 3 м М4 = − 20 кН м.

Эпюра изгибающих моментов показана на рис. 26, г.

42

а)

HA

z2 |

q=10 êÍ/ì |

|

|

||

|

4 ì |

|

ó |

õ |

3 ì |

|

4 |

|

|

|

z |

|

|

3 ì |

1 |

|

3 |

z |

|

z |

A

RA

|

20 |

|

Ð=20 êÍ |

б) |

Nz |

|

|

|

M=40 êÍ ì |

|

|

B |

4540 |

5 |

RB |

20 |

|

|

|

45 |

5 |

|

|

120 |

20 |

|

|

|

|

|

20 |

в) |

Qy |

г) |

120 |

Mx |

|

|

20 |

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

40 |

|

|

|

|

|

Рис. 26. Пример построения эпюр внутренних силовых факторов в раме на двух шарнирных опорах

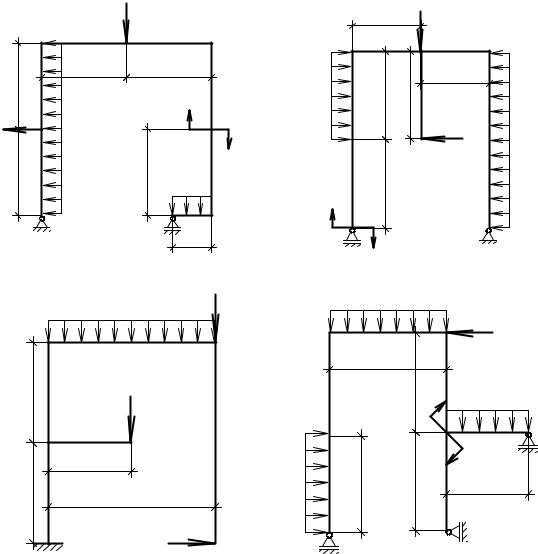

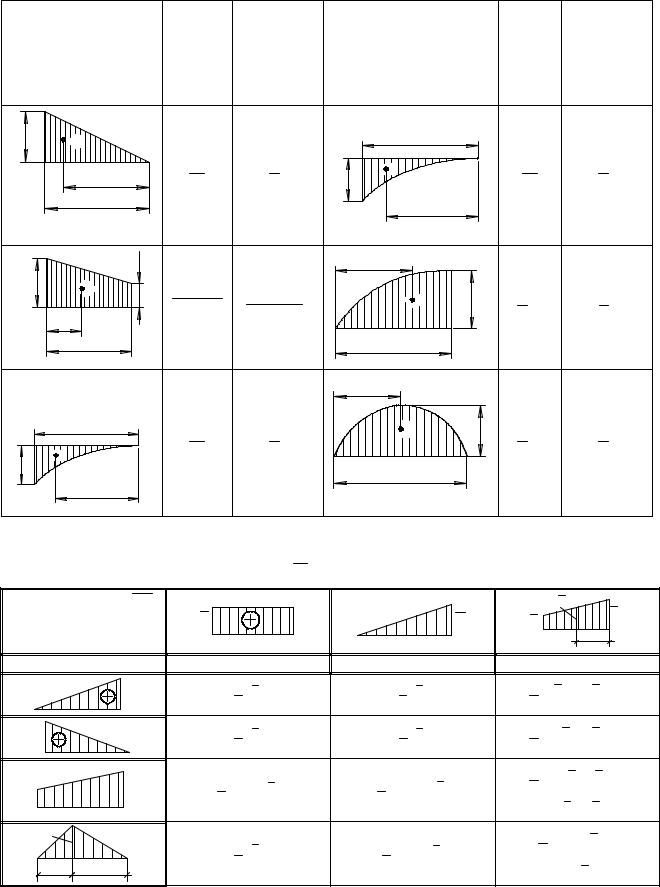

ЗАДАЧА № 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛКАХ

Требуется: для заданной схемы статически определимой балки определить вертикальное перемещение указанного сечения (уД или уЕ) и угол поворота сечения в одной из опор балки (θА или θВ), используя графоаналитический метод.

Условия задания:

Балка загружена силой Р и моментом М. Расчетные схемы представлены на рис. 27, числовые данные в табл. 8.

Последовательность выполнения задания:

1.Начертить расчетную схему балки с размерами и значениями внешних нагрузок.

2.Начертить грузовую эпюру Мр − эпюру изгибающих моментов от заданных внешних сил.

3.Составить единичное состояние. Начертить единичную эпюру

Mi изгибающих моментов.

43

4. Перемещения в балке определить методом перемножения эпюр. Выражения для площадей эпюр и положения центров тяжести приведены в табл. 9. Выражения интеграла Мора для различных сочетаний единичных и грузовых эпюр приведены в табл. 9 а.

|

M |

P |

B |

|

P |

|

|

M |

A |

D |

E |

|

A |

E |

|

B |

|

|

|

|

D |

|

|

|||

a |

b |

c |

|

|

a |

b |

|

c |

|

Схемы 1, 0 |

|

|

Схемы 2, 7, 9 |

|

|||

M |

D |

E |

B |

|

D |

M |

E |

B |

A |

A |

|

||||||

|

P |

|

P |

|

||||

a |

b |

|

|

a |

|

c |

||

c |

|

|

b |

|

||||

|

Схемы 3, 6, 8 |

|

|

Схемы 4, 5 |

|

|

||

|

|

Рис. 27. Расчетные схемы к задаче № 8 |

|

|

|

|||

Таблица 8

Числовые данные к задаче № 8

№ |

№ |

Р, кН |

М, |

Угол |

№ |

а, м |

b, м |

с, м |

Сечение |

схемы |

|

|

кН м |

|

|

|

|

|

|

1 |

10 |

6,0 |

4,0 |

θА |

100 |

1,2 |

1,4 |

1,4 |

Е |

2 |

20 |

8,0 |

6,0 |

θВ |

200 |

1,4 |

1,6 |

1,2 |

D |

3 |

30 |

4,0 |

8,0 |

θА |

300 |

1,6 |

1,2 |

1,8 |

Е |

4 |

40 |

10,0 |

4,0 |

θВ |

400 |

1,0 |

1,8 |

1,2 |

D |

5 |

50 |

6,0 |

10,0 |

θА |

500 |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

Е |

6 |

60 |

8,0 |

6,0 |

θВ |

600 |

1,8 |

1,6 |

1,2 |

D |

7 |

70 |

4,0 |

8,0 |

θА |

700 |

1,4 |

1,0 |

1,6 |

Е |

8 |

80 |

10, |

4,0 |

θВ |

800 |

1,6 |

1,4 |

1,2 |

D |

9 |

90 |

6,0 |

8,0 |

θА |

900 |

1,8 |

1,2 |

1,0 |

Е |

0 |

00 |

8,0 |

6,0 |

θВ |

000 |

1,0 |

1,6 |

1,4 |

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 9 |

|

|

|

Геометрические характеристики эпюр |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

с |

Эпюра изгибающего |

Площадьω |

|

|

Координата центра тяжести z |

Эпюра изгибающего |

Площадьω |

Координата центра тяжести z |

|||||

|

момента |

|

|

|

момента |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Кубическая парабола |

|

|

|||

h |

c |

|

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

zc |

hl |

|

|

2 l |

h |

|

c |

|

hl |

4 l |

|

|

l |

2 |

|

|

3 |

|

|

zc |

|

4 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

zc |

|

|

|

|

|

|

h |

(h + h0 )l |

|

|

|

|

|

|

|

||

h |

c |

h + h0 |

|

|

c |

h |

2 |

5 |

||||

|

zc |

|

2 |

|

|

3(h + h0 )l |

|

|

|

|

3 hl |

8 l |

|

|

l |

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

Квадратичная |

|

|

|

|

|

zc |

|

|

|

|

|

|

парабола |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

hl |

|

|

3 l |

|

|

c |

h |

2 hl |

1 l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

h |

c |

|

3 |

|

|

4 |

|

|

l |

|

3 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

zc |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 9 а |

|

Выражения интеграла Мора ∫M i M p dz для различных сочетаний эпюр |

|||||||||||

|

|

ЭпюраMi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h0 |

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

h |

h1 |

h2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Эпюра Мр |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l/2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

1 |

|

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

4 |

|

|

h |

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

2 hhl |

|

|

3 hhl |

|

6 h(h1 + 2h2 ) l |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

h |

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

2 hhl |

|

|

6 hhl |

|

6 h(2h1 + h2 ) l |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

h2 |

|

1 |

(h1 |

+ h2 )hl |

|

1 |

(h1 + 2h2 )hl |

|

1 [h1 (2h1 + h2 )+ |

|

|

h1 |

|

2 |

|

6 |

|

6 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

+ h2 (2h2 + h1 )] l |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

h |

|

|

|

1 hhl |

|

1 (1 + α)hhl |

|

16 [(1 +β)h1 + |

|||

|

αl |

βl |

|

|

2 |

|

|

6 |

|

+ (1 + α)h2 ] hl |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||