1 Куплет 2 куплет 3 куплет

A B A1 B1 A2 B2

(8т) (8т) (5т) (8т) (8т) (8т)

Каждый куплет состоит из двух частей. Первая часть во всех трех куплетах написана в характере народных плачей, причитаний. Мелодия хора напевна, плавна, этому способствует выбранный композитором темп Andante = 60, размер 3/4, нюанс p.

Фактура изложения гармоническая. Ритмический рисунок состоит в основном из мелких длительностей-

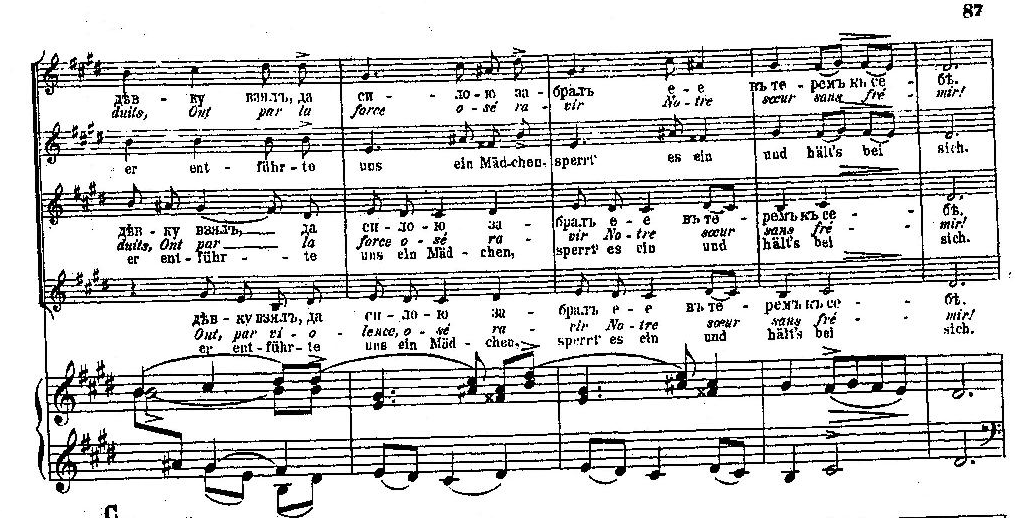

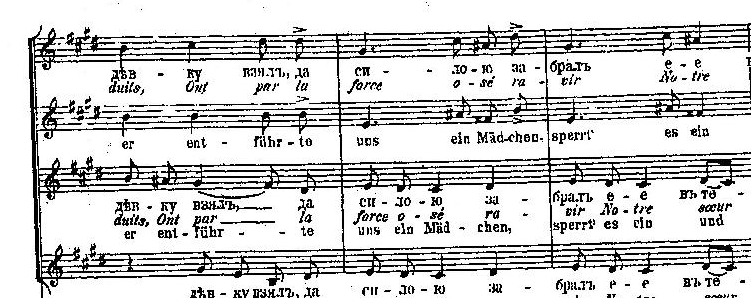

В первом куплете запевают альты:

(ПРИМЕР №1 тт. 1-8)

Девушки, не торопясь, излагают княгине свою жалобу. Но во второй части они, волнуясь, перебивают друг друга; вступают сопрано, темп ускоряется, оркестровая ткань становится более выразительной, встречаются акценты, в хоровом изложении появляются имитации:

(ПРИМЕР №2 тт. 9-16)

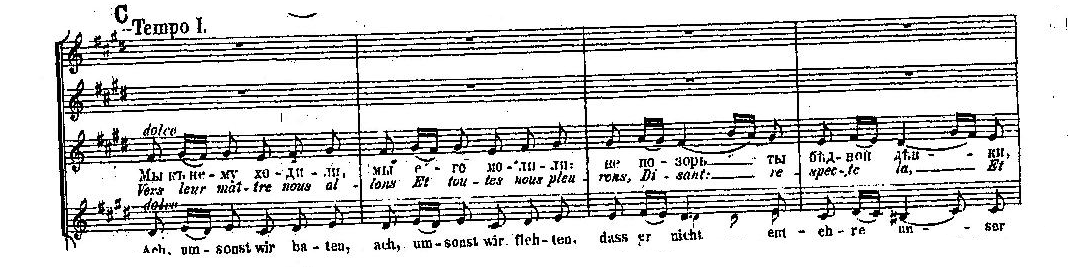

Второй куплет («Мы к нему ходили…») начинается в первоначальном темпе и является своеобразной вариацией первого:

(ПРИМЕР №3 тт. 17-21)

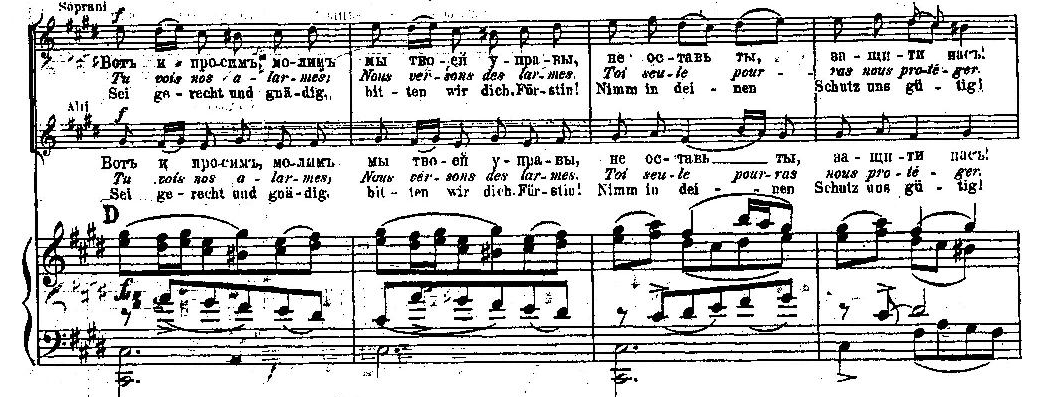

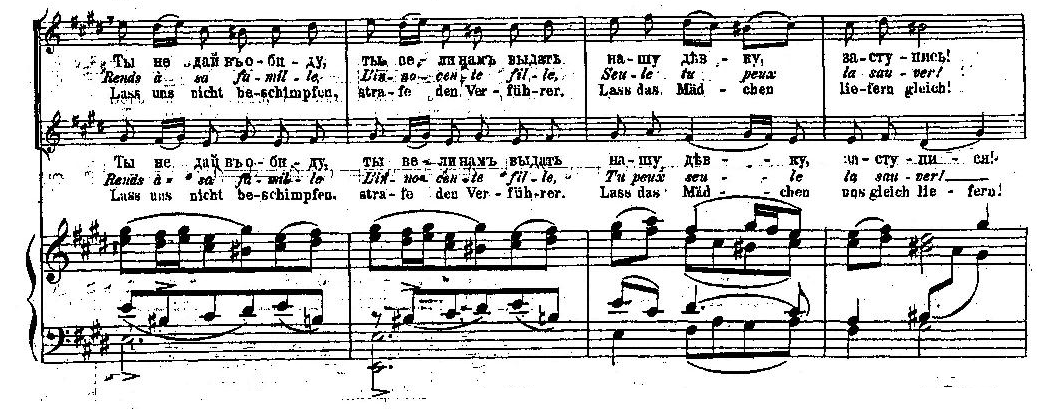

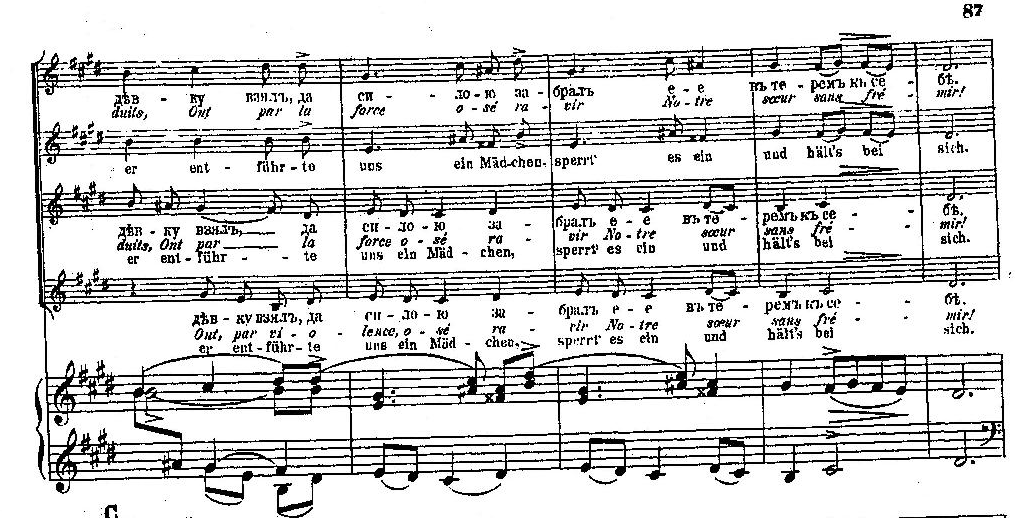

Во второй части второго куплета (тт. 30-45) голоса вступают поочередно, тесситура повышается, темп – poco animato, напряжение нарастает, и все это приводит к кульминации хора – третьему куплету («Вот и просим, молим…»). Здесь звучит весь хор, причем мелодия вторых альтов перенесена на октаву вверх в партию сопрано, а тема первых альтов передана всей альтовой партии (такой прием встречается у Глинки в хоре «Ах ты, свет Людмила»). Акценты на последней восьмой в такте, которая приходиться на слабую долю, напоминают всхлипывание при плаче. В третьем куплете обе части звучат в ускоренном темпе, повышается тесситура и хора, и оркестра, усиливая кульминацию:

(ПРИМЕР №4 тт. 30-37)

Основная тональность cis moll, встречаются отклонения в h moll, H dur , dis moll .

Есть приемы секвенционного развития.

Таким образом, все музыкальные средства выразительности направлены на то, чтобы показать черты народной крестьянской песни (в характере народных плачей, причитаний, и во взволнованном рассказе), которая является зеркалом русской души.

Хор «Мы к тебе, княгиня» написан для женского 4х голосного хора.

Общий диапазон хора: g м.О.- g2

Сопрано 1: d1– g2

Сопрано 2: d1– f2

Альты 1: с1– e2

Альты 2: g м.о.- с2

В целом хор написан в удобной тесситуре, использованы «рабочие» звуки голосового диапазона. Как некоторую особенность, можно отметить активное задействование переходных звуков (особенно во вторых частях куплета), где потребуется поиск оптимального режима работы связок, а также соответствующей характеру тембральной краски:

(ПРИМЕР № 7 тт. 22-29)

Границы диапазонов партий весьма условны, так как самые высокие ноты, впрочем, как и самые низкие, встречаются редко. Тем не менее, во избежание распада вертикалей нужно исполнять подобные места на хорошей певческой опоре.

Ансамбль хора- естественный.

Манера звуковедения Legato . На динамике f, связанность не должна теряться, поэтому звук должен быть плотным, полноценным. Гласные при этом должны быть округлыми, собранными, «крупными», так как это не просто хоровое произведение, а часть оперной сцены.

Донесение до слушателя поэтического текста в значительной степени зависит от организации дикции хора – произношения гласных и согласных. Характер певческой дикции зависит от характера музыки, содержания произведения, его образности. В этом хоре произношение гласных требует протяжного, продолжительного звучания, согласные же наоборот, должны произноситься ясно, но коротко.

Сложность может возникнуть в хоре «Ты помилуй нас». У сопрано звучит

большой объём слов в быстром темпе. Необходимо чёткое произнесение

согласных внутри слова и замыкающих слова в конце куплетов и фраз. Также

необходимо чёткое интонирование и выстраивание аккордов и созвучий.

Особенно важна эта работа в хоре «Ты помилуй нас» с ходами у партий на

кварты, секунды с учётом быстрого темпа.

Удобная тесситура, отсутствие форсирования звука создают благоприятные условия для выстраивания хорового ансамбля. Особенности фактуры (в первых частях куплета – гармоническая, во вторых – имитации) обуславливают требования к ансамблю в каждом отдельном случае. Дирижеру следует найти правильное соотношение между голосами: голоса, ведущие основной тематический материал, и голоса, выполняющие роль сопровождения.

Звукообразование подразумевает мягкое неглубокое дыхание, фразы необходимо исполнять на цепном дыхании, чтобы не нарушить целостность хорового пласта.

В отношении мелодического строя этот хор особой трудности не представляет. Анализируя мелодический строй хоровых партий нужно отметить, что сущность мелодии проистекает из гармонии, подчиняется гармонической функциональной логике. Как следствие гармонического мышления – наличие в мелодических линиях партий скачков (связано со сменой функции или перемещением по звукам аккорда).

Во всех партиях имеются однотипные интонационные трудности:

1.Связанные с применением альтерированных звуков, появившихся в результате отклонений, использования различных видов минора, альтерированных аккордов:

(ПРИМЕР №8 тт. 9-14)

2.Следует обратить внимание на интонирование скачков. При исполнении

скачков певцы должны следить за вокальной ровностью их соединения, контролируя их чистоту. Оба звука, составляющие интервал, нужно петь в единой позиции. Особое значение имеет плавное дыхание, свобода артикуляционного аппарата.

(ПРИМЕР №9 тт. 12-16)

3. Так же, для чистого интонирования следует помнить, что большие интервалы интонируются с односторонним расширением, малые – с односторонним сужением. Чистые интервалы – ч5 и ч4 должны интонироваться устойчиво.

(см. ПРИМЕР №9)

В отношении гармонического строя важно помнить о высокой позиции, подтянутом дыхании. На этапе разучивания для работы над гармоническим строем необходимо добиться чистого интонирования мелодической лини каждой из хоровых партий в отдельности. Также необходимо добиться того, чтобы восприятие специфики гармонической вертикали стало для певцов естественным, привычным, т.е., выработать у них некий певчески-слуховой опыт.

Выразительность исполнения зависит от фразировки. Вершиной фразы является смысловое ударение в тексте. В нашем случае вершина фразы в первой части каждого куплета – это 3й такт каждой фразы:

«Мы к тебе, княгиня, мы к тебе, родная, просим - молим, не оставь нас…»

«…Вот и просим – молим, мы твоей управы, не оставь ты, защити нас!...»

Во вторых частях каждого куплета фраза более длинная:

«…Но не ночью вдруг нагрянул наш обидчик, девку взял да силою забрал ее в терем к себе…».

Фразировка в хоровых номерах очень яркая, гибкая. В первом хоре «Мы к тебе, княгиня» логические ударения падают на 1 и 2 доли такта. С 3-ей цифры логическое ударение падает сначала на 3 долю, а затем снова на 1.

В хоре «Ты помилуй нас» логические ударения падают на каждую первую долю такта.

Главная сложность в исполнении этого хора – это организация темповых соотношений. В каждой новой части происходит смена темпа: между двумя частями каждого куплета темп ускоряется, а между куплетами возвращение в Tемро I, при смене темпа дирижеру следует применить приближенный ауфтакт.

Оркестровую партию исполняет группа струнных инструментов. В первом и втором куплете они излагают тему, словно смущенные девушки рассказывают о своей беде. В третьем, кульминационном, куплете присоединяется группа деревянных духовых. Множество акцентов в последней части 3го куплета имитируют взволнованность девушек. Оркестр дублирует хор, благодаря оркестровой поддержке звучание хора становится еще более масштабным, мощным, колоритным. В хоре «ты помилуй нас» музыкальное сопровождение играет большую роль. Оно помогает более остро почувствовать волнение девушек, а благодаря постепенному уплотнению фактуры октавными унисонами и тональным изменениям передаётся рост эмоционального напряжения.

Для артистов хора очень важно передать эмоциональное состояние девушек. Сначала, в первом хоре, они робки и пугливы, а в завершении сцены – разгневанные и отчаявшиеся. Плотная фактура, выразительная динамика, акценты показывают всё отчаяние несчастных девушек.

Творчество Бородина оказало огромное влияние на многие поколения русских и зарубежных композиторов (и их числе Глазунов, Лядов, С. Прокофьев, Ю. Шапорин, К. Дебюсси, М. Равель и др.). Оно составляет гордость русской классической музыки. Опера «Князь Игорь» А.П.Бородина является замечательным примером оперного жанра не только среди сочинений русских композиторов, но и среди мировых шедевров.

Одна из лучших русских опер не была окончена Бородиным. Ее завершили А. Глазунов и Римский-Корсаков. В этом сочинении композитору удалось, не используя прямых цитат из народных песен, создать замечательное и подлинно русское эпическое полотно.