- •Лабораторная работа э-9

- •По физике

- •За второй семестр

- •Тема: «Исследование намагничивания ферромагнетиков с помощью осциллографа»

- •Ход работы

- •Контрольные вопросы

- •1. Виды магнетиков и их характерные свойства.

- •2. Свойства ферромагнетиков. Явление гистерезиса.

- •3. Методика построения основной кривой намагничивания.

- •4. Интегрирующие свойства rc-цепи.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Кафедра физики

Лабораторная работа э-9

По физике

За второй семестр

Тема: «Исследование намагничивания ферромагнетиков с помощью осциллографа»

Выполнил

студент ФЭИС

группы ИИ-9

Курган А.М.

Проверил

Борушко В.В

Брест, 2012.

Цель работы: исследование явления гистерезиса и построение основной кривой намагничивания ферромагнетика; исследование интегрирующих свойств RC-цепи и определение емкости конденсатора.

Приборы и принадлежности: тороидальная катушка с сердечником из ферромагнитного вещества; электронный осциллограф типа С1-137, генератор электрических сигналов, RC-цепь, магазин сопротивлений, соединительные провода.

Ход работы

Задание 1. Исследование интегрирующих свойств RC-цепи и определение емкости конденсатора.

1. Собираем экспериментальную установку. Для этого с помощью проводников соединяем одну пару контактов 1-1’ с входом I, а контакты 3-3’—с входом II осциллографа.

2. Используя магазин сопротивлений, устанавливаем сопротивление R2 величиной 2000 Ом. Множитель частоты генератора ставим в положение «102» , уровень сигнала—в положение «0dB» и устанавливаем частоту 10Гц, при этом прямоугольные импульсы будут следовать с частотой 1000Гц. С помощью ручек «Уровень», «Время/дел», «V/дел I» и «V/дел II» получаем устойчивую картину. Используя шкалу, нанесенную на экран осциллографа, измеряем длительность прямоугольного импульса в больших делениях шкалы до десятых долей и результат умножаем на показания метки «Время/дел»:

t=0.9*2=1.8(сек).

Затем измеряем амплитуды U0 и U, соответствующие значению сопротивления R2=2000 Ом:

U0=0.8, U=1.4.

3. Повторяем измерения U0 и U при значениях сопротивления 3000 Ом, 4000 Ом и т.д. Все результаты заносим в таблицу.

|

№ п/п |

R, кОм |

U, B |

U0, B |

t, сек |

|

1 |

2 |

1.4 |

0.8 |

1.8 |

|

2 |

3 |

1 |

0.6 |

1.8 |

|

3 |

4 |

0.7 |

0.4 |

1.8 |

|

4 |

5 |

0.6 |

0.35 |

1.8 |

|

5 |

6 |

0.48 |

0.3 |

1.8 |

|

6 |

7 |

0.4 |

0.28 |

1.8 |

|

7 |

8 |

0.2 |

0.1 |

1.8 |

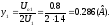

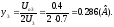

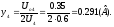

4.

Располагая экспериментальными данными

(Ri,

U0i,

Ui),

вычисляем

:

:

|

i |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

yi |

0.286 |

0.3 |

0.286 |

0.291 |

0.313 |

0.35 |

0.25 |

Отмечаем на координатной плоскости точки (Ri, yi) .

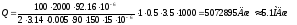

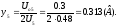

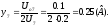

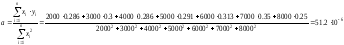

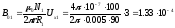

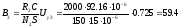

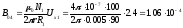

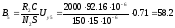

5. Рассчитываем с точки зрения МНК наилучшее значение коэффициента а:

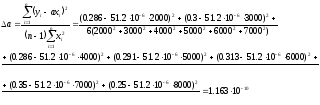

Погрешность определения а:

6. Находим емкость конденсатора по следующей формуле:

.

.

7. Соединяем контакты 1-1’ с выходным гнездом генератора так, чтобы на установку поступало синусоидальное напряжение частотой 1000 Гц. Выбираем и устанавливаем такое значение сопротивление R2, чтобы выполнялось условие R2C ≥ 20τ, где С—найденное значение электроемкости конденсатора. В этом случае RC-цепь должна выполнять интегрирование входного сигнала.

Задание 2. Построение основной кривой намагничивания.

1. С помощью проводников соединяем контакты 2-2’ с входом I, а контакты 3-3’—с входом II осциллографа. Переключатель К устанавливаем в положение 2 и соединяем одну пару контактов 1-1’ с выходным гнездом генератора так, чтобы на установку поступало синусоидальное напряжение частотой 1000 Гц.

2. Устанавливаем переключатель «I, II, I и II, I+II» на передней панели осциллографа в положение «II», а переключатель «X-Y,O» в положение «X-Y». В данном случае на экране осциллографа появляется изображение петли гистерезиса. С помощью ручек, встроенных в переключатели «V/дел I» и «V/дел II», устанавливаем петлю так, чтобы ее вершины размещались симметрично относительно начала координат.

3. Размеры петли гистерезиса на экране определяются амплитудой напряжения U0, подаваемого на вход I осциллографа. Плавно изменяя эту амплитуду, убеждаемся, что правая вершина петли перемещается вдоль кривой, подобной основной кривой намагничивания. Увеличивая амплитуду, получаем петлю максимальных размеров. Затем измеряем координаты х и у вершины в больших делениях шкалы с точностью до десятых долей и результат умножаем на показания меток переключателей «V/дел I» и «V/дел II». В результате получим пару соответствующих значений напряжения (Ux, Uy), которые заносим в таблицу.

Показание метки переключателя «V/делI»: Ux=x;

Показание метки переключателя «V/дел II»: Uy=0.5y.

х=3; у=1.6.

4. Уменьшаем амплитуду и получаем еще пару соответствующих значений напряжения (Ux, Uy). Постепенно уменьшая амплитуду, повторяем измерения до тех пор, пока петля гистерезиса не превратится в точку.

|

№ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

x |

3 |

2.8 |

2.6 |

2.4 |

2.2 |

2 |

1.8 |

1.6 |

1.4 |

1.2 |

1 |

0.8 |

0.6 |

0.4 |

0.2 |

|

y |

1.6 |

1.5 |

1.45 |

1.42 |

1.42 |

1.41 |

1.4 |

1.39 |

1.3 |

1.2 |

1 |

0.8 |

0.7 |

0.4 |

0.2 |

|

Ux |

3 |

2.8 |

2.6 |

2.4 |

2.2 |

2 |

1.8 |

1.6 |

1.4 |

1.2 |

1 |

0.8 |

0.6 |

0.4 |

0.2 |

|

Uy |

0.8 |

0.75 |

0.725 |

0.71 |

0.71 |

0.705 |

0.7 |

0.695 |

0.65 |

0.6 |

0.5 |

0.4 |

0.35 |

0.2 |

0.1 |

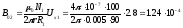

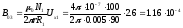

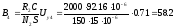

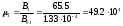

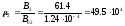

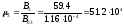

5. Определяем для каждой пары значений (Ux, Uy) соответствующие значения магнитных индукций В0 и В по следующим формулам:

,

где

,

где

N1=100—число витков первичной обмотки;

N2=150—число витков вторичной обмотки;

R1=90 Ом—сопротивление резистора в цепи первичной обмотки;

R2=2000 Ом.

r=0.5 см=0.005м—средний радиус тороида;

S=15 мм2=15.10-6 м2—площадь поперечного сечения тороида.

μ0=4π.10-7 Гн/м—магнитная постоянная.

Остальные вычисления проводим аналогично.

Все результаты занесем в таблицу.

|

№ |

В0, 10-4 Тл |

В, Тл |

|

9 |

0.62 |

53.2 |

|

10 |

0.53 |

49.2 |

|

11 |

0.44 |

41.0 |

|

12 |

0.36 |

32.8 |

|

13 |

0.27 |

28.7 |

|

14 |

0.18 |

16.4 |

|

15 |

0.09 |

8.2 |

|

№ |

В0, 10-4 Тл |

В, Тл |

|

1 |

1.33 |

65.5 |

|

2 |

1.24 |

61.4 |

|

3 |

1.16 |

59.4 |

|

4 |

1.06 |

58.2 |

|

5 |

0.98 |

58.2 |

|

6 |

0.89 |

57.8 |

|

7 |

0.8 |

57.3 |

|

8 |

0.71 |

56.9 |

На основании полученных результатов строим основную кривую намагничивания ферромагнетика.

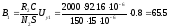

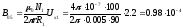

6.

Для каждой пары значений В0

и В вычисляем магнитную проницаемость

.

.

Остальные расчеты проводим аналогично.

|

№ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

μ, 104 |

49.2 |

49.5 |

51.2 |

54.9 |

59.4 |

64.9 |

71.6 |

80.1 |

85.8 |

92.8 |

93.2 |

91.1 |

106.3 |

91 |

91 |

Строим

график зависимости

.

.

7. Используя шкалу на экране осциллографа, оцениваем площадь фигуры, ограниченной петлей гистерезиса. Вычисляем количество теплоты, выделяющейся в единице объёма ферромагнетика в единицу времени при его перемагничивании по формуле: