- •2. Основные требования, предъявляемые к мостам:

- •10.Сортамент древисины.

- •15.Мосты с сосредоточенными прогонами.

- •16.Опоры простейших балочных мостов.

- •17.Особенности cклеивания конструкций и применяемые материалы.

- •18.Клееные и клеефанерные балки.

- •19.Ригельно-подкосные мосты.

- •20.Треугольно-подкосная система мостов.

- •21.Подкосные мосты комбинированной сиситемы.

- •22.Основные особенности деревянных мостов с большими пролетами.

- •23.Пролетные строения с ригельно-раскосными фермами.

- •24.Пролетные строения с фермами Гау-Журавского.

- •25.Пролетных строений с дощатыми фермами. Пролетные строения с дощатыми фермами на гвоздевых или нагельных соединениях могут быть применены в мостах с пролетами от 12 – 16 до 40 – 50 м.

- •26.Пролетные строения комбинированных систем.

- •27.Свайные опоры деревянных мостов больших пролетов.

- •28.Рамные опоры деревянных мостов больших пролетов.

- •29.Ряжевые опоры деревянных мостов больших пролетов.

- •30.Ледорезы.

- •31.Расчет однослойного настила деревянных мостов.

- •38.Постройка деревянных мостов.

- •39.Защита деревянных мостов от загнивания.

- •40.Общие сведения о металлических мостах.

- •41.Достоинства и недостатки металлических мостов.

- •42.Материалы металлических мостов.

- •43.Механические св-ва сталей

- •44.Сортамент сталей

- •45.Основные системы мет мостов

- •46.Балочная клетка проезжей части металлических мостов

- •47.Конструкции проезжей части металлических мостов по ж/б плитам.

- •48. Конструкции проезжей части металлических мостов по металлическому настилу.

- •49.Деформационные швы металлических мостах.

- •50.Общие сведения Пролетные строения со сплошными балками

- •51.Основные размеры и типы поперечных сечений пролетных строений со сплошными балками

- •52.Клепаные конструкции пролетных строений со сплошными балками

- •53.Сварные конструкции пролетных строений со сплошными балками

- •54.Расчет балок со сплошной стенкой

- •55.Расчёт сварных соединений.

- •56.Расчёт соединений на болтах.

- •58. Разрезные пролетные строения со сквозными фермами

- •59.Неразрезные пролетные строения со сквозными фермами

- •60.Сечения и конструкции элементов сквозных ферм

- •61.Узловые соединения сквозных ферм

- •62. Расчёт элементов сквозных металл. Пролётных строений на прочность.

- •63.Расчёт элементов сквозных металл. Пролётных строений на устойчивость.

- •64.Расчёт элементов сквозных металл. Пролётных строений на выносливость.

- •66.Мосты комбинированных систем.

- •67.Рамные мосты

- •69.Арочные мосты

- •70.Висячие мосты

- •71.Общие сведения о ж/б мостах . Приемущ и недостат

- •79.Плитные пролетные строения.

- •80.Общие сведения о ребристых пролётных строениях

- •81.Конструкция разрезных ребристых пролетных строений с ненапрягаемой арматурой

- •82.Констр. Ребристых разрезных пролётных строен из предв напр ж_б с натяжением армат до бетонирования

- •83.Констр ребристых пролетн строен из предварит напряж ж.Б. С натяжением арматуры на бетон

- •84.Неразрезные и консольные системы

- •85.Конструкции неразрезных пролетных строений с ненапрягаемой арматурой

- •86.Конструкции неразрезных пролетных строений с напрягаемой арматурой

- •87.Конструкция сборных неразрезных и консольных пролётных строений жб мостов

- •88.Мосты со сквозными пролетными строениями

- •89.Опорные части балочных пролетных строений

- •90.Определение усилий от временных и постоянных нагрузок и учёт их распределения

- •91.Расчет по прочности сечений нормальной продольной оси элементов

- •94.Расчет наклонных сечений в продольной оси элемента на поперечную силу

- •95.Расчет наклонных сечений на действие изгибающего момента

- •98.Расчёт ж/б ребристых балок по предельным состояниям II группы, расчёт образованию трещин.

- •99.Расчёт ж/б ребристых балок по предельным состояниям II группы, расчёт по раскрытию трещин.

- •100.Расчёт ж/б ребристых балок по предельным состояниям II группы, определение прогибов и углов поворота.

- •101.Конструкции рамных мостов из ненапряженного железобетона.

- •102.Конструкции рамных мостов из преднапряжённого ж/б

- •103.Основы расчёта рамных мостов.

- •104.Основные виды и классификация арочных мостов.

- •105.Пролетные строения арочных мостов из железобетонных сводов

- •106.Пролётные строения арочных мостов из раздельных арок.

- •107.Пролётные строения арочных мостов из арочных дисков.

- •108.Пролётные строения арочных мостов с несущей арматурой.

- •109.Конструкции пролётных строений комбинированных систем образованным из одной простой системы со вспомогательными элементами.

- •110.Конструкции пролётных строений комбинированных систем образованных из сочетания двух простых систем.

- •111.Общие сведения об опорах ж/б и металлических мостов. Материалы и особенности устройства.

- •113.Конструкции промежуточных опоры.

- •114.Конструкции береговых опор

- •115 И 116.Контсрукции опор и назначении размеров опор.

- •117. Предприятия-изготовители мостовых конструкций.

- •118.Основные способы и особенности изготовления конструкций.

- •122.Изготовление конструкций способом центрифугирования.

- •123.Укрупнительная сборка конструкций.

- •124.Монтаж ж/б пролётных строений.

- •127.Виды и конструкции оголовков.

- •131.Наплавные мосты

- •132.Паромные переправы

- •137.Подпорные и облицовочные стены

- •138.Защитные галереи

113.Конструкции промежуточных опоры.

Промежуточные опоры (рис.5.1, а) состоят из фундамента, тела опоры и оголовка. В оголовок входит подферменная плита и подферменники, на которые устанавливают опорные части пролетных строений. Верхняя поверхность подферменной плиты называется подферменной площадкой. В некоторых конструкциях фундамент и тело опоры не выделяются в самостоятельные части. К ним относятся, например, опоры свайно-эстакадных мостов, состоящие из свай с расположенными на них насадками. В шарнирных арочных мостах подферменная плита располагается под пятовыми опорными частями (рис.5.1, б). В бесшарнирных арочных мостах, а также в рамных подферменная плита отсутствует, так как в таких системах опоры объединены с пролетными строениями монолитно.

Высотой опоры Н называют расстояние от верха опоры до обреза фундамента. На поймах рек, в путепроводах и эстакадах обрез фундамента располагают на уровне поверхности земли после ее планировки (срезки). В руслах, а также на поймах блуждающих рек обрез фундамента обычно располагают на 0,5 м ниже горизонта меженных вод. В судоходных пролетах моста обеспечивают при этом минимальную глубину воды над уступами фундаментов согласно требованиям норм на судоходные габариты. Кроме того, обрез фундамента следует располагать на 0,25 м ниже нижней поверхности льда с учетом наиболее глубокого промерзания воды у опор.

Возвышение подферменной площадки над расчетным горизонтом высоких вод должно быть не менее 0,25 м, а над наивысшим уровнем ледохода — 0,5 м. Эти же размеры обычно соблюдают, назначая отметки пят арок (сводов). Размер опоры по фасаду моста называется ее шириной. Ширина опоры у подферменной площадки зависит от размеров опорных частей пролетных строений.

Длиной опоры называется размер ее поперек моста. Длина зависит главным образом от габарита моста.

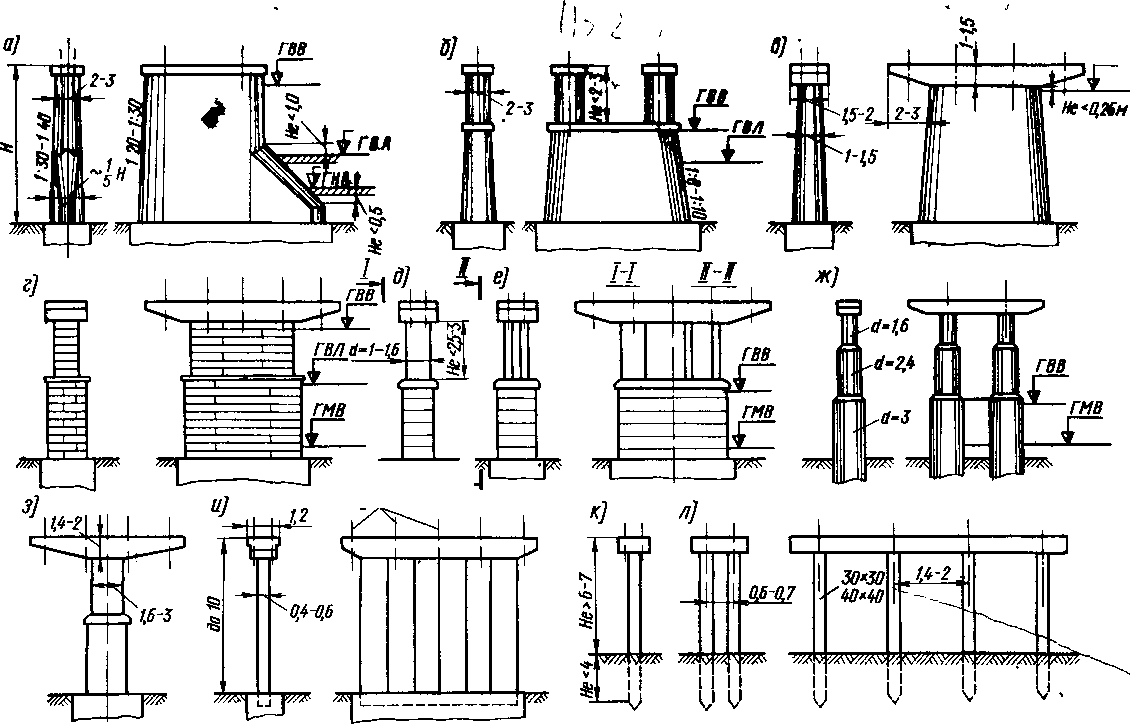

Основные виды промежуточных опор балочных мостов приведены на рис.2.

В мостах больших пролетов на реках с тяжелым ледовым режимом опоры обычно делают массивными (рис.5.2, а) шириной вверху 2—3 м, а у обреза фундамента -около 1/5 высоты опоры. Боковым граням монолитных опор придают уклон 1:30—1:40, а с низовой стороны - 1:20—1:30.

С верховой стороны такие опоры раньше снабжали ледорезами с уклоном режущего ребра 1:1-2:1 и облицовывали естественным камнем. Верх ледореза располагали на 1,0 м выше горизонта высокого ледохода, низ - на 0,5 м ниже низкого ледостава с учетом толщины льда.

Рис. 5.1 Схемы промежуточных опор: 1-фундамент; 2-тело опоры; 3-подферменная плита; 4- подферменник; 5-опорные части; 6-пролетные строения

Ледорезы значительно увеличивают объем тела и фундамента и удорожают опоры. Опыт эксплуатации показал, что режущее ребро может быть сделано с наклоном 1:10—1:8 или вертикальным (рис. 5.2, б). В этом случае ледорез называют водорезом. Для уменьшения объема кладки опора выше горизонта высоких вод может быть выполнена в виде столбов (см. рис.5.2, б). Столбчатая надстройка выгодна в широких мостах с небольшим числом главных ферм, например, в мостах с ездой понизу и при высоте столбов не менее 2—3 м.

При езде поверху и большом числе главных ферм опоры современных мостов делают с железобетонными консольными оголовками (рис.5.2, в), позволяющими значительно сократить длину опоры. Низ оголовка располагают выше горизонта высоких вод не менее чем на 0,25 м. Высота оголовка составляет 1 —1,5 м, вынос I консолей — 2—3 м. Ширину оголовков назначают из условия размещения опорных частей пролетных строений; в разрезных мостах средних пролетов ширина оголовков не превышает 1,5—2 м. Ширина тела опоры вверху (за счет свесов оголовка) может быть минимальной, равной 1,0—1,5 м.

В последнее время опоры все чаще строят с применением сборных элементов.

В сборных и сборно-монолитных опорах (рис.5.2, г) боковые грани делают вертикальными, что уменьшает число монтажных элементов с неодинаковыми размерами.

Для развития сечений тело высоких опор делят по высоте на ярусы с одинаковыми монтажными элементами в каждом ярусе. Такие опоры называют телескопическими. Выше горизонта высоких вод массивную конструкцию опор под пролеты средней величины часто заменяют облегченной, состоящей из железобетонных колонн (размером от 1,0—1,6 м до 0,4—0,6 м) и ригеля. При габаритах моста до Г-10 обычно достаточно двух толстых колонн-столбов (рис.5.2, д), в более широких мостах число столбов увеличивают для облегчения работы ригеля. Более тонкие колонны-стойки ставят в большем числе, располагая их по фасаду моста в два ряда (см.рис.5.2,е).Опоры с колоннами выгодны при высоте колонн не менее 2,5—3 м.

В целях максимальной индустриализации и унификации конструкций перспективно устройство опор в виде столбов из центрифугированных оболочек, являющихся продолжением оболочек фундаментов глубокого заложения (рис.5.2, ж). Такие опоры делают телескопическими. В пределах горизонтов паводковых вод столбы заполняют бетоном или гидрофобным песком и объединяют сплошной стенкой. На столбы укладывают железобетонный ригель.

В

косых путепроводах и мостах, в особенности

на горных реках

с косоструйным течением,

при

пролетах до 20—30 м

применяют

одностолбчатые опоры (рис.5.2, з), в

наименьшей степени стесняющие

проезд под путепроводом или русло реки

На реках со слабым ледоходом (толщина льда не более 0,6 м) под железобетонные пролетные строения длиной до 18—20 м находят применение опоры-стенки из вертикально поставленных плит, толщиной 0,4—0,6 м, объединенных сверху насадкой (рис.5.2, и). Высота таких опор может достигать 6—8 м.

На суходолах и небольших реках с толщиной льда до 0,3 м широкое применение нашли свайно-эстакадные мосты с небольшими пролетами. Опоры этих мостов состоят из железобетонных свай с уложенными на них насадками (рис.5.2, к, л). Поперек моста сваи располагают через 1,4—2 м. Чтобы насадки не испытывали изгиба от давлений балок пролетных строений, сваи желательно располагать под балками. По фасаду свайные опоры могут быть однорядными (см. рис.5.2,к) и двухрядными (см. рис.5.2, л). Двухрядные опоры ставят в качестве «анкерных» в середине секций, на которые разбивают мост. Они необходимы для обеспечения продольной жесткости моста.

Сваи д. б. забиты в грунт не менее чем на 4 м, считая от пов-ти грунта после его размыва. Высота свайных опор зависит главным образом от дл. свай и обычно не превышает 6—7 м.

Если сваи погрузить в грунт не удается или длина свай получается больше 12—14 м, то переходят на стоечные опоры, в которых сваи в надземной части заменяют стойками, заделанными в фундамент. В путепроводах и пересечениях городских проездов большое значение для безопасности движения имеет видимость под ними. В этих случаях рекомендуется делать опоры двухстоечными (см. рис.5.2, г) или одностоечными (см. рис.5.2, з). Опоры рамно-консольных мостов бывают массивными и облегченными. Массивные опоры (рис.5.2, а) применяют при небольших пролетах, когда число главных балок консолей достаточно велико. При небольшом числе главных балок надводную часть опор выгоднее делать в виде отдельных столбов (рис.5.2, б). В этом случае столбы могут быть пустотелыми. Нижнюю часть опор в пределах колебаний уровня воды в реке делают, как правило, массивной. В рамно-консольных системах опоры испытывают значительные изгибающие моменты при загружении временной нагрузкой одного из примыкающих пролетов. Поэтому эти опоры выполняют из железобетона, часто с предварительным напряжением арматуры. Ширина опор рамно-консольных систем составляет 1/15 до 1/40пролета.

Быки арочных распорных систем должны обладать значительной жесткостью, так как даже небольшие смещения их неблагоприятно отражаются на работе пролетных строений. Это вынуждает делать их массивными шириной в уровне пят арок от 1/9 до 1/15—1/20 пролета. Выше пят конструкция опор может быть как массивной, так и облегченной.

Рис. 5.3 Схема опор рамно-консольных мостов.

Массивная конструкция необходима при пологих арках (рис.5.3, а), а также в опорах с неуравновешенными распорами, например, при опирании на опору неодинаковых пролетов (рис.5.3, б). В этих случаях большой вес опоры способствует выравниванию напряжений в теле опоры и в особенности по подошве фундамента. Выравнивание напряжений достигается также несимметричным очертанием подводной части тела опоры и ее фундамента (см. рис.5.3,б). Надводную видимую часть обычно делают симметричной по архитектурным соображениям.

При подъемистых арках и относительно узких опорах верхняя часть может отсутствовать (рис.5.3, в) или быть выполненной в виде облегченной надстройки, повторяющей конструкцию надарочных строений (рис.5.3, г).

Для более равномерного распределения напряжений в кладке опоры часто снабжают выносными пятами (см. рис.5.3, г). Выносные пяты уменьшают пролет арок, делают их более крутыми и уменьшают изгибающие моменты в опоре при несимметричном загружении пролетных строений.

Учитывая сложные условия работы быков арочных мостов их делают монолитными из бетонной или бутобетонной кладки.