- •Введение

- •1 Теоритические основы повышения производительности труда

- •1.1 Сущность и понятие производительности труда

- •1.2 Методы расчета и показатели производительности труда

- •Производительности труда [7]

- •От способа измерения [7]

- •1.3 Стимулирование труда и мотивация

- •1.4 Факторы оказывающие влияние на изменения производительности и их классификация.

- •И на взаимоотношения в коллективе [2]

- •Производительность труда [7]

- •На рост производительности [7]

- •1.5 Производительность труда и её планирование

- •1.6 Соотношения заработной платы и эффективности труда

- •Труда и темпа роста заработной платы [6]

- •1.7 Мероприятия по повышению производительности труда.

- •2 Анализ деятельности предприятия

- •2.1 Краткая характеристика предприятия

- •2.2 Анализ ресурсов, основные фонды, оборотные фонды, Трудовые ресурсы.

- •Источник: Пояснительная записка к балансовому отчету за 2012 год

- •2.3 Анализ производственной деятельности на предприятии.

- •Источник: Пояснительная записка к балансовому отчету

- •2.4 Труд и заработная плата

- •2.5 Планирование производительности труда на предприятии

- •2.6 Финансовое состояние предприятия

- •Источник: Информационный меморандум за 2012 год

- •2.6 Юридическая работа

- •2.7. Контрольно ревизионная работа

- •3 Разработка мероприятий по повышению производительноси труда оао «кобринский сск»

- •Одной многопустотной панели

- •3.1 Автоматизация производства многопустотной панели. Замена бадьи на бетоноукладчик

- •3.1.1 Расчет экономической эффективности от внесенного предложения

- •3.2 Увеличение числа рабочих дней в году и сокращение потерь рабочего времени до минимума

- •3.2.1 Расчет экономической эффективности от внесенного предложения.

- •3.3 Итоги проведения мероприятий.

- •Заключение

1.2 Методы расчета и показатели производительности труда

Производительность труда можно измерить исходя из количества продукции, произведённой в единицу времени, т.е. выработка. Или же количеством времени, которые было затрачено на производство одной единицы товара, т.е. трудоемкость.

ПТ = N : Чппп, (1.4)

ПТ = N : t, (1.5)

где ПТ – производительность труда всех рабочих (руб/чел);

N – количество продукции, произведенной в единицу времени (смену, год) (шт.);

t – трудоемкость единицы продукции (чел/час);

Чппп – численность промышленно-производственного персонала, обеспечивающего выпуск продукции, (чел.).

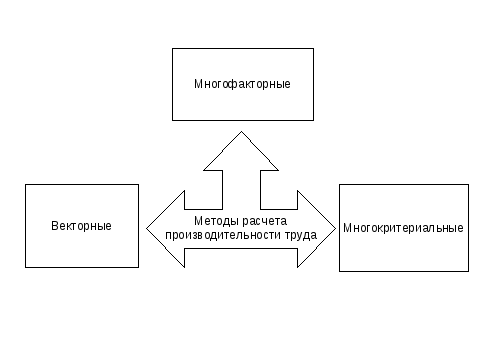

Существует три метода измерения производительности труда (рис.1.3).

Рисунок 1.3 Основные методы измерения

Производительности труда [7]

Векторный метод представляет собой измерения производительности труда путем частных показателей. Измерение происходит на двух уровнях: на макро и микро - уровнях.

Многофакторный метод – построение одного показателя, а точнее выпуск, поделенный на затраты.

Многокритериальный метод – используется один показатель производительности, путем ранжирования частных показателей.

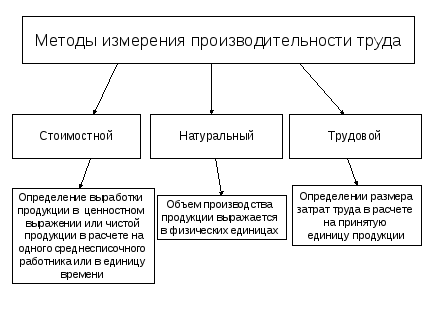

Различают несколько основных показателей объема: трудовой, натуральный, стоимостной. Зависит это от способа измерения производительности труда.

Рисунок 1.4 Характеристика методов измерения ПТ в зависимости

От способа измерения [7]

Натуральный метод производительности труда позволяет определять выработку рабочего по профессиям в натуральных показателях по видам работ (кубометры кладки, кубометры конструкций, квадратные метры площади) либо в целом в единицах измерения конечного продукта, приходящегося на одного работающего (квадратные метры жилой площади, километры трубопровода и т. д.).

По видам работ натуральный показатель (выработка рабочего в натуральных показателях) можно определить как отношение объема отдельного вида работ в натуральном измерении (кубометры, погонные метры, квадратные метры) к численности рабочих по данному виду работ (человек).

Натуральная выработка является наиболее объективным и достоверным показателем производительности труда. Показатели выработки в натуральных измерителях позволяют определить и сравнивать производительность труда отдельных бригад и рабочих, планировать их численность, профессиональный и квалификационный состав, сопоставлять уровень производительности труда при строительстве однотипных объектов, на однородных работах в различных строительных организациях и т. д. Однако эти показатели производительности также не свободны от недостатков. Они, например, не дают возможности определить обобщающий показатель производительности труда по строительной организации при наличии нескольких видов разнородных работ, не учитывают изменения остатков незавершенного производства.

Стоимостной метод является наиболее распространенным, здесь количество продукции учитывается по сметной стоимости или по договорной цене. Уровень производительности труда характеризуется при этом методе измерения сметной стоимостью строительно-монтажных работ, приходящихся на одного работающего основного и подсобного производства, т. е. строительно-производственного персонала строительной организации.

Стоимостной показатель является показателем, обобщающим уровень производительности труда по строительной организации (по строительному управлению, тресту), а также по объединению, министерству в целом. Достоинства показателя — простота исчисления, возможность сопоставлять уровни выработки на разных объектах, стройках, определять динамику за ряд лет, его недостаток — влияние материалоемкости работ, динамики цен на орудия и предметы труда, которые не имеют отношения к эффективности живого труда. Ведь материалоемкость строительно-монтажных работ на монтаже сборного железобетона достигает 70—75%, а на земляных работах только 5—8%. Поэтому возникает проблема учета структурных сдвигов выполняемых работ.

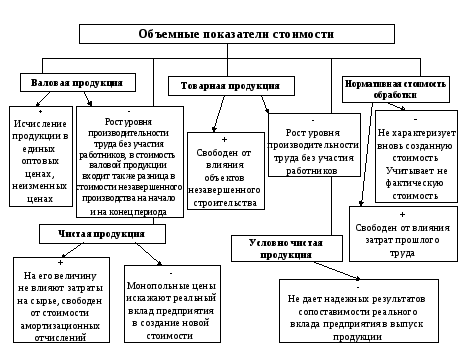

Показатель стоимости валовой продукции, На основе которого долгие годы планировались и учитывались объемы производства продукции, привлекателен тем, что продукция разных предприятий и за разные годы исчислялась в единых оптовых ценах предприятий по состоянию на какое-то время. Это позволяло нивелировать изменение цен в разные периоды и добиваться по этому критерию сопоставимых показателей. Однако стоимость продукции отражает не только затраты живого труда, но и прошлого, овеществленного в сырье, материалах, покупных полуфабрикатах, деталях и узлах, поступающих по кооперации. Более дорогое сырье, направляемое на обработку, увеличивало стоимость валовой продукции и соответственно уровень производительности труда без какого-либо участия работников предприятия. В стоимость валовой продукции входит также разница в стоимости незавершенного производства на начало и на конец периода. Это дает возможность предприятиям повышать стоимость валовой продукции, а вместе с ней и показатель производительности труда за счет увеличения объемов незавершенного производства.

Рассмотрим основные достоинства и недостатки показателей стоимости.

Рисунок 1.5 Достоинства и недостатки показателей стоимости [7]

На данный момент производительность труда измеряется по условно-чистой продукции, а это помогает определить реальное состояние и работу предприятия. Для этого необходимо определить условно-чистую продукцию с помощью формул:

Муч = Цоптотп – МЗ + А, (1.6)

Муч = ЗП + П + А, (1.7)

где Муч – масса условно-чистой продукции (руб.);

Цоптотп – отпускная оптовая цена продукции (руб.);

А – сумма амортизации (руб.);

МЗ – материальные затраты (руб.);

П – прибыль предприятия (руб.);

ЗП – заработная плата персонала с начислениями (руб.).

Трудовой метод заключается в определении затрат труда, который выражается трудоемкостью, в расчете на единицу готовой продукции. Данный метод подходит для определения Пт на отдельных участках. Но требует строгой обоснованности норм, которые используются для вычисления. Метод широко не распространен. Ведь он требует постоянного контроля специалиста. И чаще всего одного специалиста будет недостаточно.

При измерении Пт таким методом используют нормативы времени на одну единицу товара или на её продажу.

Пт = Qт : t, (1.8)

где Пт – производительность труда (трудовой метод);

t – трудоемкость единицы продукции (чел/час);

Qт – объем работы в единицах нормативного времени труда (руб.)

Огромное влияние на производительность труда на предприятии оказывает трудоемкость работы. Трудоемкость - это показатель затрат живого труда, выраженных в рабочем времени, на единицу продукта труда (продукции, оборота, услуг). Трудоемкость измеряется, как правило, в нормо-часах или фактических часах, затраченных на единицу труда. Она бывает трех видов: плановая, фактическая и нормативная. Все названия видов говорят сами за себя. Плановая трудоемкость это – затраты труда на изготовление изделия или выполнение определенного объема работ, установленные с учетом их снижения в планируемом периоде. Фактическая трудоемкость это – действительные затраты труда на изготовление единицы изделия, объема работ. В связи с длительным технологическим циклом и сезонным характером некоторых производств фактическая трудоёмкость определяется в них по итогам за год. Ну и нормативная трудоемкость нормируемые затраты труда на изготовление изделий или выполнение определенного объема работ, устанавливаемые для всех видов трудоемкости по действующим нормам времени (выработки), нормам обслуживания и других норм. Ее величина зависит от уровня использования техники, сложившихся технологий и организации производства.

В результате повышения уровня механизации труда, автоматизации производства, совершенствования его организации трудоёмкость в строительстве последовательно снижается. Снижение трудоёмкости позволяет обеспечить экономию затрат живого труда в процессе производства, а также уменьшение численности работников, что чрезвычайно важно в условиях дефицита рабочей силы, и способствует уменьшению себестоимости продукции.

Трудоемкость является обратной величиной производительности труда и вычисляется по формуле:

t = T : N, (1.9)

где t – трудоемкость (чел/час);

T – количество отработанных часов (час);

N – количество продукции (шт.).

Общая трудоемкость суммируется из технологической трудоемкости, трудоемкости управления и трудоемкости обслуживания.

tполн = tтех + tобс + tупр, (1.10)

tтех = tсд + tпов, (1.11)

tобс = tтех × Чвсп : Чосн, (1.12)

где tтех – затраты труда основных рабочих на изготовление 1 единицы товара (чел/час);

tобс – затраты труда вспомогательных рабочих (чел/час);

tупр – затраты труда всех других категорий ППП (чел/час);

Чвсп, Чосн – численность соответственно вспомогательных и основных рабочих (чел.);

tсд, tпов – затраты труда соответственно сдельщиков и повременщиков (чел/час).

Производственная трудоемкость вычисляется как сумма трудоемкости обслуживания и технологической трудоемкости, и показать это можно следующим образом:

tупр = tтех + tобс; (1.13)

tпр = tтех + tобс; (1.14)

tупр = tпр ×Чдр : (Чосн + Чвсп), (1.15)

где tтех – затраты труда основных рабочих на изготовление 1 единицы товара (чел/час);

tобс – затраты труда вспомогательных рабочих (чел/час);

tупр – затраты труда всех других категорий ППП (чел/час);

Чвсп, Чосн – численность соответственно вспомогательных и основных рабочих (чел.);

Чдр – численность других категорий ППП за исключением рабочих.

Таблица 1.1 Классификация трудоемкости по видам затрат

|

Показатель |

Классификация рабочих | ||||

|

1 |

2 |

3 |

4 | ||

|

Затраты труда по категориям персонала

|

Основные рабочие (Чосн = Чсд + Чповр) |

Вспомогательные рабочие (Чвсп = Ч. ц + Чцс) |

Руководящие работники, специалисты, служащие, ученики, работники охраны (Чслуж) | ||

|

|

Сдельщики (Ч. сд) |

Повременщики (Чповр) |

В осн. цехах (Ч. ц) |

Во вспом-ных цехах и службах (Чцс) |

|

|

Показатели трудоемкости

|

Сдельная трудоемкость (Тсд) |

Повременная трудоемкость (Тповр) |

Трудоемкость обслуживания (Тобсл) |

Трудоемкость управления (Тупр) | |

|

|

Технологическая трудоемкость (Ттех = Тсд + Тповр) |

|

| ||

|

|

Производственная трудоемкость (Тпроизв = Ттех + Тобсл) |

| |||

|

|

Полная трудоемкость (Тполн = Тпроизв +Тупр = Ттех + Тобсл +Тупр) | ||||

Источник: [4]

Выработка и трудоемкость связаны между собой обратной зависимостью. Получается: если растет производительность, то трудоемкость сокращается, но не совсем в равных долях. Выработка увеличивается в большей степени, чем

трудоемкость сокращается. Следующим образом можно показать их взаимосвязь:

↑В = 100 × ↓Т / 100 – ↓Т; (1.16)

↓Т = 100 × ↑В / 100 + ↑В, (1.17)

где ↑В – рост выработки(%);

↓Т – рост трудоемкости(%).