- •Введение

- •Цветок как особый репродуктивный орган. Развитие представлений о цветке

- •Общий план строения цветка

- •Развитие цветка в онтогенезе

- •Развитие тычинки в онтогенезе. Характеристика процессов, происходящих в пыльнике

- •А. Строение микроспороцитов. Микроспорогенез

- •Б Образование мужского гаметофита (пыльцы). Морфологические и физиолого-биохимические особенности пыльцы

- •Формирование пестика в онтогенезе. Развитие и строение семяпочки. Характеристика процессов, происходящих в семяпочке

- •А. Заложение женского археспория. Процесс мегаспорогенеза

- •Б. Развитие женского гаметофита (зародышевого мешка). Строение типичного зародышевого мешка

- •Опыление и оплодотворение цветковых

- •В. Начальные этапы формирования зародыша и эндосперма

- •Развитие и строение плодов. Классификация плодов

- •Распространение плодов и семян

- •Литература

Общий план строения цветка

Цветки покрытосеменных растений чрезвычайно разнообразны по строению, форме, величине, однако у них имеются четко выраженные общие признаки. В состав цветка входит цветоложе, околоцветник (иногда он отсутствует), тычинки и пестики или один из этих элементов. Очень редко тычинки и пестики в цветке отсутствуют (воронковидные цветки василька – Centaurea cyanus).

Цветоложе (лат. receptaculum) – осевая часть цветка, на которой располагаются все его элементы. Цветоложе может быть вытянутым – коническим, что подтверждает его осевое происхождение, или укороченным – плоским. Коническое цветоложе встречается у представителей примитивных семейств (сем. Magnoliaceae – Магнолиевые, Ranunculacea – Лютиковые). У большинства же покрытосеменных растений цветоложе плоское, а у представителей семейства Розоцветные (Rosaceae) оно блюдцевидно расширенное (Fragaria vesca – Земляника лесная) или бокальчато вогнутое (Prunus vulgaris – Слива обыкновенная) и называется гипантий.

Элементы цветка расположены на цветоложе в определенном порядке. Все элементы цветка можно подразделить на стерильные (не принимающие непосредственного участия в репродуктивных процессах) и фертильные (в которых происходят репродуктивные процессы). К стерильным элементам относится околоцветник цветка, к фертильным – тычинки и пестики.

В зависимости от строения околоцветник цветка, или его покровы (лат. Periantium), может быть двойным и простым. Двойной околоцветник состоит из чашечки (лат. Calyx) и венчика (лат. Corolla). Чашечка образована чашелистиками. Чашелистики имеют листовую природу, о чем свидетельствуют анатомические данные. Для чашелистиков характерно наличие трех листовых следов, т.е. такое же число листовых следов, которое типично и для вегетативных листьев. Чашелистики могут быть не сросшимися, тогда образуется свободнолистная чашечка (Ranunculus acris – Лютик едкий, Stellaria graminea – Звездчатка злаковидная). Если чашелистики в той или иной степени срастаются, формируется сростнолистная чашечка (Agrostemma githago – Куколь обыкновенный,

Veronica chamaedrys – Вероника дубравная). Чашелистики чаще всего окрашены в зеленый цвет, но могут иметь и иную окраску: желтую (Лютик едкий), синюю (Delphinium grandiflorum – Живокость крупноцветковая), оранжевую (Trollius asiaticus – Купальница азиатская), белую, розовую, фиолетовую (Hydrangea hortensis – Гортензия садовая). Чашелистики на стадии бутона выполняют защитную функцию, а после раскрытия бутона зеленые чашелистики принимают участие в процессе фотосинтеза, а ярко окрашенные – в привлечении насекомых-опылителей.

За чашечкой располагается венчик, состоящий из лепестков. Как и чашечка, он может быть свободнолепестным (Malus domestica – Яблоня домашняя, Sedum acre – Очиток едкий) и спайнолепестным (Campanula media – Колокольчик средний, Digitalis grandiflora – Наперстянка крупноцветковая). Морфологическая природа лепестков различными авторами трактуется по-разному. Одни авторы (Гёте и его последователи) считают, что лепестки произошли, как и чашелистики, из верхушечных листьев, другие (Декандоль и др.) считают их производными тычинок. Э. Арбер, Дж. Паркин, Б. М. Козо-Полянский, А. Имс полагают, что лепестки могут иметь двоякое происхождение. Подтверждением тому являются данные васкулярной анатомии. Так у некоторых лютиковых лепестки, как и тычинки, имеют только один листовой след, в то время как у представителей семейств магнолиевых (сем. Magnoliaceae), лимонниковых (сем. Schisandraceae) лепестки, как и чашелистики, имеют по три листовых следа. Лепестки выполняют защитную функцию, а также функцию привлечения насекомых-опылителей. Привлечению насекомых-опылителей способствует не только яркая окраска лепестков венчика, но и образование на лепестках (виды рода Batrachium – Шелковник) или из лепестков (роды Aconitum – Борец, Aquilegia – Водосбор) различных по строению нектарников.

Если околоцветник однородно окрашен, его называют простым. В зависимости от окраски различают чашечковидный (Beta vulgaris – Свекла обыкновенная, Chenopodium album – Марь обыкновенная) и венчиковидный (Narcissus poeticus – Нарцисс поэтический, Colchicum autumnale – Безвременник осенний) околоцветник. Однако иногда простой околоцветник, образованный чашелистиками, бывает венчиковидно окрашенным (Aconitum napellus – Борец аптечный, Consolida regalis – Сокирки обыкновенные).

Важнейшими элементами цветка являются тычинки и пестики. Совокупность тычинок составляет андроцей (Androeceum) цветка. В зависимости от строения различают андроцей однобратственный, двубратственный и многобратственный. В однобратственном андроцее все тычинки сращены в одну группу (Malva excisa – Мальва разрезнолистная, Lupinus polyphyllus – Люпин многолетний). Если тычинки срастаются в две группы, андроцей называется двубратственным (Vicia cracca –Горошек мышиный, Cucurbita pepo – Тыква обыкновенная). Если формируется неколько групп сросшихся тычинок (Hypericum perforatum – Зверобой продырявленный) или если все тычинки свободные (Pulsatilla patens – Прострел раскрытый), андроцей считается многобратственным. Андроцей может быть двусильным, тогда в цветке из четырех тычинок 2 длинные, а 2 короткие (сем. Labiatae – Губоцветные) или четырехсильным – в цветке 4 тычинки длинные, а 2 короткие (сем. Cruciferae – Крестоцветные).

Тычинка состоит из тычиночной нити, пыльника, состоящего из двух половинок (двух тек), и связника – паренхимной ткани, которая соединяет половинки пыльника. Тычинка представляет собой редуцированный микроспорофилл, остатком которого являются тычиночная нить и связник, с микроспорангиями, находящимися в пыльнике.

Сравнительное изучение тычинок различных представителей покрытосеменных позволило составить представление об эволюции этого репродуктивного элемента. У современных примитивных покрытосеменных (особенно у рода Дегенерия, некоторых магнолий) тычинки устроены очень архаично: они плоские, широкие, не расчлененные на тычиночную нить, пыльник и связник с линейными микроспорангиями, расположенными ламинально, т.е. на поверхности пластинчатого микроспорофилла. Пыльники располагаются как на адаксиальной (внутренней) стороне и тогда вскрываются интрозно, так и на абаксиальной стороне. В этом случае они вскрываются экстрозно. В примитивных микроспорофиллах имеется три хорошо развитых проводящих пучка (три жилки). Постепенно в процессе эволюции микроспорофилл редуцировался, уменьшалось число проводящих пучков в мезофилле, исчезла большая часть мезофилла и в конечном счете сформировалась специализированная тычинка, дифференцированная на тычиночную нить, пыльник и связник. В тычиночной нити проходит 1 проводящий пучок, который доходит до связника и поставляет к живым паренхимным клеткам связника питательные вещества. По мере дифференцировки тычинки меняется положение пыльника. Постепенно половинки пыльника перемещаются в боковое положение, а затем вследствие дальнейшей редукции связника сливаются в пыльник, состоящий из двух половинок (двух тек), который занимает верхушечное положение. Таким образом, у большинства покрытосеменных пыльник содержит 4 микроспорангия и представляет собой синангий (совокупность спорангиев).

У некоторых растений в результате приспособления к опылению часть тычинок утрачивает пыльники и превращается в нектарники – стаминодии (Parnassia palustris – Белозор болотный, Trollius europaeus – Купальница европейская).

Число тычинок в обоеполых цветках варьирует в широких пределах – от бесконечно большого (сем. Ranunculaceae –Лютиковые, Magnoliaceae -- Магнолиевые) до двух (Veronica chamaedrys – Вероника дубравная) и даже одной (Platanthera bifolia – Любка двулистная). В однополых – тычиночных цветках количество тычинок также бывает различным.

Тычинки в цветке располагаются или по спирали (сем. Магнолиевые, большинство представителей сем. Лютиковые), или по кругу (сем. Rosaceae – Розоцветные, Caryophyllaceae -- Гвоздичные).

Центральную часть цветка занимает один или несколько пестиков. Совокупность пестиков составляет гинецей (Gynoeceum) цветка. Пестик представляет собой видоизмененный и высоко специализированный мегаспорофилл (плодолистик, карпелла) с мегаспорангиями (семяпочками, семязачатками), дифференцированный на завязь, стилодии (stylodium –суженная часть плодолистика) или столбик (stylos –образование, возникающее в результате срастания нескольких стилодиев) и рыльце.

Листовая природа плодолистика была научно обоснована О. П. Декандолем еще в 1827 г., хотя он ошибочно выводил их не из спороносных, а из вегетативных листьев. И действительно, чем примитивнее цветок, тем более листовидный характер носят отдельные плодолистики, и проводящая система их сходна с проводящей системой листа. Согласно представлениям А. Л. Тахтаджяна, от открытого развернутого мегаспорофилла плодолистик покрытосеменных отличается тем, что он как бы сложен по центральной жилке, т.е. сдвоенный (кондупликатный). В связи с кондупликатностью плодолистика мегаспорангии (семяпочки) оказываются на адаксиальной (внутренней) стороне, что повысило уровень их защищенности от различных неблагоприятных воздействий (сухости воздуха, высоких и низких температур, резких перепадов температур, повреждения насекомыми и т.д.).

Постепенно сближенные края кондупликатного плодолистика начинали срастаться, что привело в конечном счете к образованию типичного замкнутого пестика. Среди современных покрытосеменных самые архаичные пестики обнаружены у Дегенерии. Они срастаются только в основании. Верхние же края их не только не сращены, но фактически даже не соприкасаются друг с другом (Тахтаджян, 1964). Неполное срастание краев плодолистиков наблюдается также и у некоторых более продвинутых представителей (Paeonia – Пион, Platanus -- Платан). У резедовых завязь на верхушке остается незамкнутой.

Так как в кондупликатном плодолистике семяпочки оказались закрытыми и недоступными для пыльцы, возникла необходимость в образовании специальной поверхности, которая могла бы воспринимать пыльцу. Так постепенно у покрытосеменных на краях кондупликатных плодолистиков начала формироваться особая железистая ткань и возникла рыльцевая поверхность, или рыльцевый гребень. Наличие рыльцевого гребня – одна из характернейших особенностей мегаспорофиллов примитивных покрытосеменных. Сначала рыльцевый гребень простирался по обоим краям сложенного широкого плодолистика, но постепенно по мере срастания краев он укорачивался, менялась его форма, и в конечном счете он превратился в рыльце пестика, которое заняло верхушечное положение. В ходе эволюции дифференцировался и сам плодолистик, постепенно превратившийся в типичный пестик. Верхняя часть его вытянулась и превратилась в стилодий – стерильное образование. У примитивных покрытосеменных стилодий еще кондупликатный с двумя рыльцевыми гребнями, но постепенно края его срастаются, а на верхушке образуется типичное рыльце.

Пестик может быть образован одним или несколькими сросшимися плодолистиками. Гинецей, в котором пестик образован одним сросшимся плодолистиком, называется апокарпным. Апокарпный гинецей может состоять из нескольких или большого числа пестиков (сем. Магнолиевые, большинство лютиковых) или только одного пестика (сем. Fabaceae – Бобовые, Cerasus vulgaris – Вишня обыкновенная). Таким образом апокарпный гинецей может быть многочленным и одночленным. Многочленный апокарпный гинецей характерен для представителей примитивных семейств, одночленный встречается у эволюционно более продвинутых.

В процессе эволюции происходило усложнение строения гинецея. Благодаря срастанию нескольких плодолистиков сформировался ценокарпный гинецей. Число сросшихся плодолистиков в ценокарпном гинецее варьирует от двух (сем. Cruciferae – Крестоцветные, Gramineae -- Злаки) до неопределенно большого (род Malva – Мальва, или Просвирник). В зависимости от характера срастания плодолистиков ценокарпный гинецей подразделяется на синкарпный, паракарпный и лизикарпный. В синкарпном гинецее плодолистики полностью срастаются боковыми (латеральными) сторонами, в результате чего образуется многогнездная завязь, число гнезд в которой соответствует числу сросшихся плодолистиков (2 – у Hyoscyamus niger – Белены черной, 5 – у Linum usitatissimum – Льна посевного).

В паракарпном гинецее плодолистики срастаются таким образом, что завязь остается одногнездной (сем. Papaveraceae – Маковые, Cruciferae – Крестоцветные, Cucurbitaceae – Тыквенные). В лизикарпном гинецее завязь также одногнездная, но он возникает не так, как паракарпный. При образовании лизикарпного гинецея перегородки (стенки сросшихся плодолистиков) разрушаются, но в центре завязи остается колонка – центральная часть сросшихся плодолистиков (сем. Caryophyllaceae –Гвоздичные).

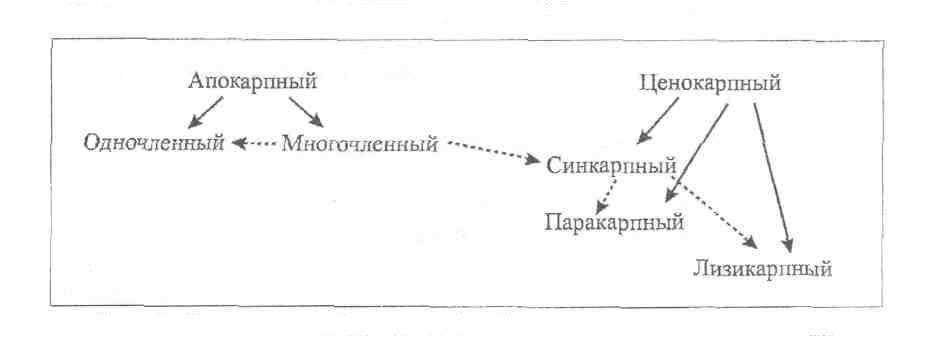

Эволюционное взаимоотношение различных типов гинецея можно представить следующим образом (рис. 1).

При развитии разных типов ценокарпного гинецея стилодии или остаются совершенно свободными (Сarum carvi – Тмин обыкновенный, Stellaria media – Звездчатка средняя) или частично срастаются (Malus domestica – Яблоня домашняя). У многих видов образуются столбики (Raphanus raphanistrum – Редька дикая, Veronica officinalis – Вероника лекарственная).

Рис. 1. Схема классификации (→) гинецея и предполагаемых эволюционных связей (----►) разных типов гинецея

В зависимости от типа гинецея типы плацентации (способы прикрепления) семяпочек различны. Все виды плацентации можно подразделить на ламинальную (поверхностную) и сутуральную (шовную). Самым примитивным типом плацентации является диффузная (ламинально-диффузная) плацентация, при которой семяпочки рассеяны по всей адаксиальной поверхности завязи (Butomus umbellatus – Сусак зонтичный). В апокарпном гинецее плацентация может быть медианной (ламинально-медианной) и латеральной (ламинально-латеральной). При медианной плацентации семяпочки располагаются вдоль средней жилки плодолистика (род Nelumbo – Лотос). При латеральной плацентации семяпочки располагаются вдоль брюшного шва, т.е. по краю сросшегося плодолистика (Pisum sativum – Горох посевной).

Сутуральные типы плацентации подразделяются на центрально-угловую, париэтальную (постенную) и центрально-осевую (колончатую). Центрально-угловая плацентация характерна для синкарпного гинецея. При таком типе плацентации семяпочки прикреплены в углах сросшихся плодолистиков (Lilium tigrinum – Лилия тигровая, Pyrus communis – Груша обыкновенная). В паракарпном гинецее плацентация париэтальная, но семяпочки могут прикрепляться по-разному. Если они располагаются по краям сросшихся плодолистиков, париэтальная плацентация называется латеральной (постенно-краевой), если вдоль центральной жилки – медианной (постенно-спинной) (Viola tricolor – Фиалка трехцветная, Cucumis sativus – Огурец посевной).

В лизикарпном гинецее семяпочки прикрепляются к колонке, и плацентация является центрально-осевой (роды Dianthus – Гвоздика, Saponaria – Мыльнянка).

В процессе развития гинецея плаценты могут сильно разрастаться и образовывать ложные перегородки (сем. Крестоцветные).

Число семяпочек как в апокарпном, так и в ценокарпном гинецее, варьирует от многих до одной. Уменьшение числа семяпочек в завязи пестика, как и уменьшение, а также усложнение строения пестика, – результат эволюционной специализации представителей различных семейств.

Как результат процесса эволюции можно рассматривать и различное положение завязи в цветке. Положение завязи определяют по отношению к околоцветнику цветка. Если околоцветник прикреплен под завязью, завязь называется верхней. Такая завязь только основанием прикреплена к цветоложу (роды Fragaria – Земляника, Ranunculus – Лютик, Secale – Рожь). Если околоцветник находится над завязью, завязь называется нижней (сем. Campanulaceae – Колокольчиковые, Umbelliferaе – Зонтичные, Iridaceae – Касатиковые). Завязь может быть полунижней, тогда околоцветник прикреплен в центральной части завязи (Lonicera tatarica – Жимолость татарская). У вишни обыкновенной (Cerasus vulgaris), черешни (Cerasus avium) свободная завязь глубоко «вдвинута» в цветоложе-гипантий. Такую завязь рассматривают как среднюю. Иногда понятия «полунижняя» и «средняя» завязь рассматривают как синонимы. Наиболее примитивным типом завязи считается верхняя завязь.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦВЕТКОВ

Разнообразие строения позволяет классифицировать цветки с использованием различных признаков. Такими признаками являются наличие околоцветника и его строение, тип симметрии, особенности строения элементов околоцветника, признак пола цветка, положение завязи в цветке, расположение элементов цветка на цветоложе.

По наличию околоцветника различают цветки ахламидные, гаплохламидные, диплохламидные и апохламидные.

Ахламидные, или голые, цветки не имеют околоцветника. Это первично беспокровные цветки. Такие цветки встречаются как среди насекомоопыляемых (род Salix – Ива), так и среди ветроопыляемых (роды Carex – Осока, Fraxinus – Ясень) растений.

У апохламидных цветков (женские цветки березы) околоцветник также отсутствует, но так как у мужских цветков он имеется, отсутствие околоцветника у женских цветков рассматривается как результат редукции, т.е. как явление вторичное.

У гаплохламидных цветков элементы околоцветника расположены в один круг. Такой околоцветник является простым и может быть как чашечковидным (зеленым) (Urtica dioica – Крапива двудомная), так и венчиковидным, окрашенным в различные цвета (Caltha palustris – Калужница болотная).

В диплохламидном цветке элементы околоцветника расположены в два круга. В зависимости от окраски элементов наружного и внутреннего кругов его подразделяют на гомохламидный и гетерохламидный. В гомохламидном околоцветнике листочки однородно окрашены, т.е. он является простым (Tulipa sylvestris – Тюльпан лесной, Allium cepa – Лук репчатый, Luzula pilosa – Ожика волосистая). В гетерохламидном околоцветнике хорошо различимы чашечка и венчик, т.е. околоцветник является двойным (Myosotis palustris – Незабудка болотная, Padus racemosa – Черемуха обыкновенная).

По типу симметрии различают цветки актиноморфные (правильные), зигоморфные (неправильные) и асимметричные. Под симметрией понимают соразмерность, т.е. возможность разделить цветок продольными осями (плоскостями симметрии) на зеркально подобные половинки. Цветок называют актиноморфным, если через него можно провести несколько плоскостей симметрии (Pulsatilla patens – Прострел раскрытый, Potentilla argentea – Лапчатка серебристая). Через зигоморфный цветок можно провести только одну плоскость симметрии, т.е. его можно разделить только на две равные части (Veronica officinalis – Вероника лекарственная, Prunella vulgaris – Черноголовка обыкновенная). Асимметричный цветок не имеет ни одной плоскости симметрии (Сanna indica – Канна индийская).

Строение элементов околоцветника определяется также тем, как его элементы связаны между собой. Чашечка может быть как свободнолистной, так и спайнолистной, венчик свобонолепестным и спайнолепестным. Срастание наблюдается как в простом (Convallaria majalis – ландыш майский), так и в двойном околоцветнике. В двойном околоцветнике чашечка может быть сростнолистной, а венчик свободнолепестным (Agrostemma githago – Куколь обыкновенный, Silene vulgaris – Смолевка обыкновенная) или элементы обоих кругов оказываются сросшимися (Antirrhinum majus – Львиный зев большой, Solanum tuberosum – Картофель).

Признак пола в цветке определяют репродуктивные элементы – тычинки и пестики. В зависимости от наличия репродуктивных элементов различают цветки обоеполые и однополые. Обоеполые цветки содержат и тычинки, и пестики (Ranunculus acris –Лютик едкий, Pisum sativum – Горох посевной). В однополых цветках содержится какой-нибудь элемент – или тычинки, или пестики. Так как тычинка предопределяет мужской пол, цветки, содержащие только тычинки, называются мужскими, или тычиночными. Пестик предопределяет женский пол, поэтому цветки, в которых имеются только пестики, называются женскими, или пестичными. В связи с наличием у ряда видов однополых цветков, которые могут развиваться на одной и той же или на разных особях, возникло понятие «однодомные» и «двудомные растения». У однодомных растений мужские и женские цветки располагаются на одной и той же особи (Cucumis sativus – Огурец посевной, Ricinus communis – Клещевина обыкновенная). Двудомными являются растения, у которых мужские и женские цветки развиваются на разных особях (Rumex acetosa – Щавель кислый, Salix caprea –Ива козья, Cannabis sativus – Конопля посевная). Очень редко встречаются полигамные растения. У них развиваются как раздельнополые, так и обоеполые цветки (Schizandra sinensis – Лимонник китайский).

Важным признаком является положение завязи в цветке. В зависимости от положения завязи различают цветки подпестичные (завязь верхняя), надпестичные (завязь нижняя) и околопестичные (завязь полунижняя или средняя).

Все элементы цветка по-разному расположены на цветоложе. Характер расположения элементов цветка позволяет выделить 3 типа цветков: ациклические (спиральные), циклические (круговые) и гемициклические (полукруговые). В ациклических цветках все элементы цветка расположены по спирали (Magnolia grandiflora – Магнолия крупноцветковая, Trollius europaeus – Купальница европейская). В циклических цветках все элементы располагаются кругами (Dianthus deltoides – Гвоздика травянка, Digitalis grandiflora – Наперстянка крупноцветковая). В гемициклических цветках элементы околоцветника располагаются кругами, а тычинки и пестики – по спирали (Myosurus minimus – Мышехвостник маленький, Ranunculus repens – Лютик ползучий).

Совокупность признаков цветка позволяет судить о его примитивности или продвинутости. По каждому признаку можно предположительно указать направление эволюции. Так, простой околоцветник считается более примитивным, чем двойной. Свободнолистность и свободнолепестность возникли раньше, чем спайнолистность и спайнолепестность. Большое количество тычинок и пестиков более примитивный признак, чем их ограниченное число и т.д. Однако, очевидно, что формирование признаков цветка у разных семейств покрытосеменных растений происходило параллельно и независимо друг от друга. Поэтому часто у представителей высоко организованных семейств, в цветке сочетаются признаки высокой организации с примитивными признаками. Так, у розоцветных прогрессивными признаками строения цветка являются циклическое расположение элементов цветка, наличие нижней завязи и синкарпного гинецея у некоторых представителей. В то же время многие представители имеют верхнюю завязь, апокарпный многочленный гинецей, плод сборную листовку. Очень часто упрощение строения цветка является не признаком примитивности, а результатом приспособления к условиям существования.

ФОРМУЛЫ И ДИАГРАММЫ ЦВЕТКА

Строение цветка – наиболее важный признак покрытосеменных растений. Дать характеристику цветка можно не только словесно, но и при помощи формул и диаграмм.

Формула – это краткая характеристика цветка при помощи символов и числовых индексов. В качестве символов используются начальные буквы латинских названий всех элементов цветка:

P – Perigonium – простой околоцветник

K – лат. Calyx, нем. – Kelch – чашечка

С – Corolla – венчик

A – Androeceum – андроцей

G – Gynoeceum – гинецей.

Тип симметрии цветка обозначают значками

«*» -- актиноморфный (правильный, полисимметричный) цветок

«↑» -- зигоморфный (неправильный, моносимметричный) цветок

Цифры возле каждого символа показывают число каждого элемента цветка (чашелистиков, лепестков, тычинок, пестиков или сросшихся плодолистиков).

Значком «∞» указывается неопределенно большое число элементов (больше 12).

Значок

«![]() »

ставится, если число элементов в разных

цветках одного и того же вида варьирует

(не установившееся число элементов).

»

ставится, если число элементов в разных

цветках одного и того же вида варьирует

(не установившееся число элементов).

« + » показывает, что однородные элементы цветка (чашелистики, лепестки, тычинки) располагаются в разных кругах.

В скобки ( ) заключаются сросшиеся элементы.

Запятыми при необходимости отделяют элементы одного круга, если они имеют какие-то специфические различия.

Черточкой,

которая ставится под цифрой, над цифрой

или около цифры, характеризующей гинецей,

показывают положение завязи в цветке:

2

– завязь верхняя, ![]() – завязь нижняя, 1- – завязь средняя или

полунижняя.

– завязь нижняя, 1- – завязь средняя или

полунижняя.

Можно условными значками указать пол цветка:

«♂» -- мужской цветок,

«♀» -- женский цветок,

Все элементы цветка вводятся в формулу в определенном порядке, от периферии к центру, т.е. так, как они расположены на цветоложе.

Примеры формул цветков:

*К5С5А∞G∞ – лютик

*P5 А∞G∞ – калужница

*К2+2С4 А∞G(∞) – мак

*К(5)С5А∞G(5) – яблоня

*К5С5А∞G1- – черешня

*P3+3А3+3G(3) – тюльпан

↑К(5)С5А(5+4),1G1 или ↑Р(5)С1,2:2:А(5)+4),1G1– горох

↑P3+3А1G(3) – ятрышник

♂*К(5)С(5)А(2),(3)G0 – мужской цветок огурца

♀ P0А0G(2) – женский цветок ивы

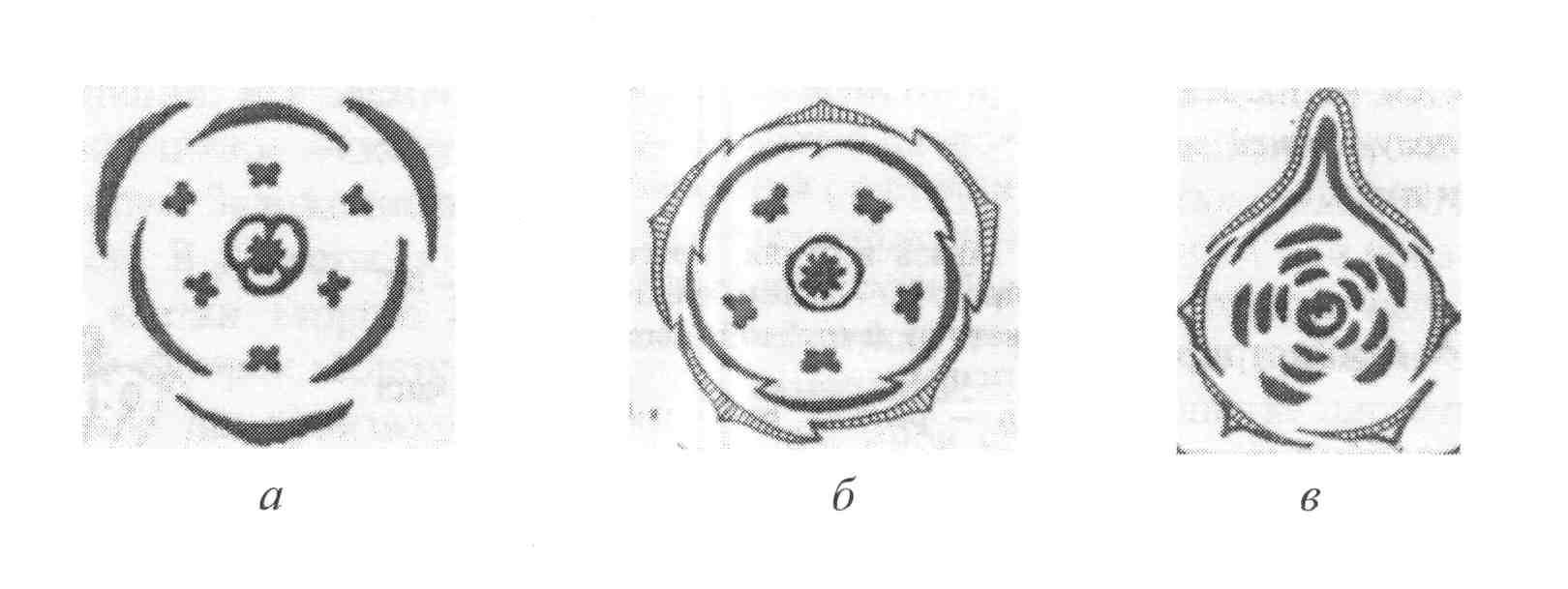

Формулы дают достаточно полную характеристику цветка, однако они не отражают расположение элементов цветка, тип простого околоцветника, не конкретизируют тип ценокарпного гинецея. Внести эти дополнения позволяет диаграмма цветка. Диаграмма – это графическое изображение цветка, она строится как проекция поперечного среза бутона на плоскость, поэтому форма диаграммы актиноморфного и зигоморфного цветка будет разной (рис. 2). Для каждого элемента цветка приняты определенные условные обозначения. Чашелистики обозначаются фигурными скобками, лепестки – простыми. Тычинки и пестики, если их немного, можно изобразить в виде формы их поперечного сечения. Если тычинок и пестиков много, их рисуют в виде небольших окружностей. При построении диаграммы необходимо строго отражать взаимное расположение элементов цветка. Лепестки обычно чередуются с чашелистиками. Тычинки в циклических цветках располагаются строго закономерно. У большинства покрытосеменных тычинки наружного круга чередуются с лепестками венчика, такое расположение называется диплостемонией. Реже встречается явление обдиплостемонии, тогда тычинки наружного круга располагаются против лепестков венчика (сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные, Primulaceae – Первоцветные, Beta vulgaris – Свекла обыкновенная).

Рис. 2. Диаграммы цветков

При наличии формулы и диаграммы можно дать исчерпывающую характеристику цветка.