- •Лабораторная работа №1

- •Микропроцессорные анализаторы влажности: нм44 (бетон)

- •Надежный метод измерения влажности в материалах

- •Емкостные гигрометры: mmy30 (сухой газ)

- •Измерение влажности древесины: Влагомер-мг4д

- •Лазерный дальномер-угломер дл-10

- •Ультразвуковой толщиномер - 25 hpv

- •Микропроцессорные анализаторы влажности: вимс-1д

- •Ультразвуковой толщиномер - 36dl Plus

- •Ультразвуковые дефектоскопы серии epoch 4 и epoch 4b

- •Лазерный теодолит лт – 75

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

Лабораторная работа №1

Приборы и приспособления для испытаний конструкций зданий и сооружений

Цель работы:Ознакомление с приборами и приспособлениями для испытания конструкций и сооружений, принцип действия приборов, кинематические схемы, взятие отсчетов.

Приборы и оборудование: прогибомер Аистова - Овчинникова (П-1, П-2); прогибомер ПАО-6; индикатор часового типа; клинометр Стоппани; рычажный клинометр; тензометр Гугенбергера; тензометр Аистова; фольговой тензометр; микропроцессорные анализаторы влажности: НМ44 (бетон); емкостные гигрометры:MMY30 (сухой газ);измерение влажности древесины Влагомер-МГ4Д; универсальный измеритель влажности стройматериалов МГ-4У, МГ-4Б; лазерный дальнометр-угломер ДЛ-10; ультразвуковой толщиномер - 25HPV;микропроцессорные анализа горы влажности: ВИМС-1 Д; ультразвуковой толщиномер - 36DLPlus;ультразвуковые дефектоскопы серии EPOCH 4 и EPOCH 4B.

Классификация приборов:

- приборы механического действия служат для измерения деформаций, перемещений, углов поворота и т. п.;

- приборы физического действия основаны на акустических методах испытаний, методах ионизирующего излучения, магнитных и электрических методах испытаний;

- приборы оптического действия с использованием световых лучей, которые регулируются визуально и фотопленкой.

Применяются также приборы комбинированного действия:

- электромеханические;

- оптико-механические.

Приборы, используемые для замера перемещений и деформаций:

- прогибомеры и индикаторы часового типа служат для определения линейных деформаций и перемещений, а также прогибов;

- клинометры – для определения углов поворота;

- сдвигометры измеряют смещение параллельных волокон при сдвиге;

- тензометры – для определения линейных деформаций на небольших участках (фибровые деформации);

- тензорезисторы – для измерения относительных деформаций отдельных волокон конструкций;

- компараторы – для измерения деформаций в течение длительного времени (недели, месяца, года);

- геодезические приборы (теодолит, нивелир, фототеодолит и др.).

Все приборы через определенное время должны проходить проверку на высокоточных таррировочных машинах.

Методы измерений:

1. Теплотехнические– термометры контактные (ТК) и бесконтактные (пирометрические), манометры, моновакуумметры, вакуумметры;

2. Физико-химические измерения– измерители влажности, ультразвуковой толщиметр, анемометр, высотомер-эклиметр;

3. Неразрушающий контроль:

- приборы для контроля прочности бетона и испытания на водовоздухопроницаемости – прибор ультразвуковой “Бетон-32”, склерометр ОМШ-1, молоток Шмидта, приборы “ПОС 30МГ4 Отрыв”, “ПОС 50МГ4 Отрыв”, “Оникс ОС”, молоток Кашкарова, прибор ультразвуковой УК-10ПМС, прибор ультразвуковой УК-14ПМ;

- контроль арматурных изделий – прибор “ПОИСК-2.3”, прибор “ИПА-МГ4”, прибор “ДО-МГ4”, прибор “ИНК-2.3К”;

4. Линейно-угловые измерения– угломеры, штангенциркуль, микрометр, нутромер, высотомер, глубиномер, лазерный уровень, нивелиры, теодолиты, светодальномер, целеуказатель.

Требования, предъявляемые к приборам:

Приборы, используемые при измерениях, должны:

обладать прочностью;

иметь простую конструкцию;

шкала приборов должна быть четкой и удобной для наблюдений;

установка приборов должна быть проста, быстра и надежна;

обладать большим диапазоном.

Измеряя линейные деформации, прогибы, углы поворота, сдвиги, можно судить о напряженно-деформированном состоянии элемента под нагрузкой, оценить несущую способность, жесткость и трещиностойкость конструкции.

Наибольшее распространение получили прогибомеры Н. Н. Максимова и Н. Н. Аистова с проволочной связью, имеющие неограниченный диапазон измерений. Более совершенным является прогибомер Аистова – Овчинникова ПАО-6 (модель 6).

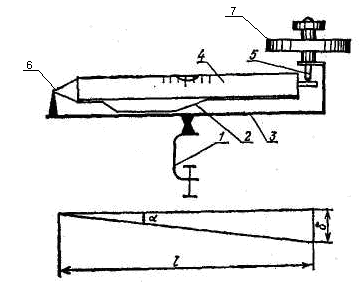

Рисунок 1.1 – Прогибомер (схема простейшего прогибомера)

Рисунок 1.2 – Прогибомер Аистова – Овчинникова

(схема установки прогибомера П-1÷ПЗ)

Рисунок 1.3 – Кинематическая схема прогибомера ПАО-6

1, 5, 6 – шестерни; 2 – барабан; 3 – груз (1…3кг); 4 – стальная проволока; 7, 8 – оси.

Перемещение барабана 2 вызывает отклонение стрелки и с помощью системы шестерен 5, 6 вращение осей 7 и 8. Соотношение зубьев шестерен подобрано так, что один оборот барабана вызывает 10 оборотов оси 8 и 100 оборотов оси 7. Цена деления соответствующий шкал прогибомера 1см, 1мм и 0,01мм.

Внутри металлического корпуса (рисунок 1.3) имеется система шестеренок, вращающихся в подшипниках. С помощью струбцины он крепится к штативам или к испытываемой конструкции. Стальная проволока диаметром 0,4мм закрепляется в той точке конструкции, где требуется измерить прогиб, или к недвижимому предмету (если прогибомер установлен на конструкции). К свободному концу проволоки подвешивается гиря (1…3кг). При установке прогибомера следует обращать внимание на то, что показания прибора при перемещении гири вниз возрастали.

Достоинство прогибомера – возможность измерять перемещения с большой степенью точности.

Недостаток – необходимо учитывать влияние температурной деформации проволоки.

Рисунок 1.4 – Кустарный прогибомер

![]() (1.1)

(1.1)

![]() – прогиб.

(1.2)

– прогиб.

(1.2)

В зависимости от соотношения l/2 определяется перемещение Δ.

Если узел А переместиться на 1мм, то конец стрелки – на 10мм, т. е. точность 0,1мм.

Рисунок 1.5 – Индикатор перемещений “часового типа”

(кинематическая схема индикатора перемещений)

/ — штифт с зубчатой кремальерой; 2, 4 — трубки; 3, 6 -шестеренки; 5, 7 — стрелки большой и малой шкал; 8 — .волосок; 9 — пружина

Индикатор часового типа (рисунок 1.5) устанавливают на штативе с непосредственным упором штифта в испытуемую конструкцию или крепят к самой конструкции с упором штифта к неподвижной точке, не связанной с конструкцией.

Показания приборов (прогибомеров, индикаторов) записывают в журнал наблюдений и обрабатывают по формуле:

|

Δ=(С2 – С1)mk =ΔСmk, |

(1.3) |

где С1, С2 – показания прибора соответственно до и после приложения нагрузки;

m – цена деления шкалы;

k – поправочный коэффициент, применяемый по паспорту прибора или после градуирования его шкалы.

Преимущества индикаторов – высокая точность измерений и небольшие размеры.

Недостатки – невозможность измерения без перестановки перемещений более 10мм.

Углы поворота элементов конструкций при нормативных расчетных нагрузках обычно невелики. Их измеряют клинометрами Стоппани, Аистова или рычажными.

Клинометр Стоппани (рисунок 1.6) имеет чувствительный уровень, соединенный с корпусом пластинчатой пружиной. Прикрепив прибор к испытуемой конструкции струбциной, пузырек уровня выводят к средней риске микрометрическим винтом, и по его лимбу записывают начальный отсчет С1. После приложения нагрузки уровень вместе с расчетным сечением конструкции поворачивается на угол α. Чтобы возвратить пузырек уровня в первоначальное положение, требуется переместить микрометрический винт на величину β и взять новый отсчет С2.

![]() (1.4)

(1.4)

где S – шаг микрометрического винта, равный 1/3 мм;

n – число делений лимба, равное 60.

Угол поворота:

![]() (1.5)

(1.5)

где l – база прибора, равная 175мм.

Цена деления шкалы лимба равна 6”, предел измерений без перестановки прибора 6о.

Достоинство – прибор удобен и прост в работе.

Недостатки – повышенная чувствительность к изменению температуры и наличие легко повреждаемого уровня.

Рисунок 1.6 – Схема клинометра Стоппани

1 – струбцина; 2 – пружина; 3 – планка; 4 – уровень; 5 – микрометрический винт;

6 – шарик; 7 – диск с делениями

Рычажный клинометр (рисунок 1.7) состоит из рычага, выполненного из уголкового профиля, и двух прогибомеров П-1 и П-2 или индикаторов. Угол поворота сечения 1-1 определяют по формуле:

![]() (1.6)

(1.6)

где Δ1 и Δ2 — приращения отсчетов по приборам после приложения нагрузки;

l — расстояние между приборами — база измерения, равная 500 или 1000мм.

Точность измерения зависит от длины рычага. Так, при базе 1000мм и цене деления прогибомеров 0,01мм углы поворота измеряются с точностью до 2".

Недостатки: необходимость применения двух приборов и наличие места, достаточного для размещения и крепления клинометра.

Рисунок 1.7 – Рычажный клинометр

Наибольшее распространение в практике испытания строительных конструкций получили струнные, механические и электромеханические тензометры.

Среди механических наибольшее распространение получил рычажный тензометр системы Гугенбергера. В его кинематической системе (рисунок 1.8) применена двойная рычажная система, образованная подвижным рычагом и стрелкой, соединенных поводком. Разность отсчетов по шкале тензометра, имеющей 40…50 делений:

![]() (1.7)

(1.7)

Соотношение

плеч рычагов (s,

г,

п, т) подобрано

так, что![]() =

1000, а цена деления шкалы равна 0,001мм,

следовательно,

=

1000, а цена деления шкалы равна 0,001мм,

следовательно,

![]() (1.8)

(1.8)

где k — поправочный коэффициент.

Если измеряемая деформация превышает 40 мкм, можно переставить стрелку прибора с помощью специального ползунка, что отмечается в журнале наблюдений. Для этого в числитель соответствующей графы журнала записывают отсчет, взятый до перестановки стрелки прибора, а в знаменатель – новый отсчет после перестановки стрелки к началу шкалы.

Относительная деформация определяется по формуле:

![]() (1.9)

(1.9)

где l – база тензометра, равная 20мм; при необходимости применяют удлинитель базы до 100—250 мм.

Рисунок 1.8 – Схема тензометра Гугенбергера

1 – неподвижная опора; 2 – подвижная опора; 3 – шарнир;

4 – стрелка; 5 – шкала прибора.

Достоинства: высокая точность измерений, имеет простую конструкцию, малые габариты и массу, поэтому может применяться как в лабораторных исследованиях, так и в полевых испытаниях конструкций.

Недостатки: необходимость навыков установки прибора, сравнительно малый диапазон измерений, невозможность использования в дождливую и ветреную погоду.

погрешность измерений.

Тензометры Н. Н. Аистова ТА-2 и ТА-6 – электромеханического типа (рисунок 1.9). Верхняя часть металлического корпуса прибора изолирована от нижней, и в его цепь включено сигнальное устройство. Тензометр к конструкции прикрепляется струбциной. Лимб вращают до соприкосновения острия микрометрического винта с верхней частью рычага. В момент касания, когда включается звуковой сигнал, по шкале лимба берут начальный отсчет с1 и отводят винт от рычага, размыкая электрическую цепь. После приложения к конструкции нагрузки и появления деформации ∆l элемента верхний конец рычага перемещается на величину ∆. Соотношение плеч рычага таково, что ∆l/∆=m/n = 1/5. Шаг микрометрического винта равен 0,5 мм. На лимбе нанесено 100 делений. Его поворот на одно деление приводит к линейному перемещению винта на 0,005 мм, откуда

∆ = 0,005(c2-c1), (1.10)

∆l = 0,001 {c2-c1), мм. (1.11)

Относительная деформация с учетом поправочного коэффициента k определяется по формуле (1.9). Изменение базы l тензометра от 20 до 50мм достигается перемещением опорной призмы вдоль станины. В комплекте с прибором имеются удлинители базы на 100, 150 и 200мм, которыми при необходимости заменяют опорную призму. Форма опорных призм зависит от материала испытываемой конструкции, поверхность которой в местах установки тензометров должна быть тщательно подготовлена путем зачистки и шлифовки мелкой наждачной бумагой. На деревянные и бетонные поверхности под тензометры рекомендуется приклеивать тонкие металлические пластинки. База тензометра зависит от измеряемой деформации, модуля упругости материала и требуемой точности измерения.

Достоинства: конструкции тензометров Н. Н. Аистова просты, они удобны для установки и надежны в работе, что позволило широко применять их в полевых и лабораторных испытаниях.

Недостатки: высокая стоимость, чувствительность к изменению параметров внешней среды, небольшой диапазон эксплуатационной чувствительности.

Рисунок 1.9 – Тензометр Аистова

1 – неподвижная призма; 2 – подвижная призма; 3 – рычаг; 4 – микрометрический винт;

5 – лимбы с делениями; 6 – указатель для снятия отсчетов; 7 – счетчик оборотов;

8 – звуковой сигнал; 9 – изолятор.

На базе тензометра ТА-2 разработан сдвигомер Аистова ТСА. В нижней части его станины имеются два утолщения с цилиндрическими отверстиями, куда устанавливают круглые стержни с прикрепленной к ним насадкой. Насадка выполнена в виде планки с двумя опорами. Одна опора неподвижная, вторая – качающаяся. При необходимости измерения деформации сдвига между двумя сечениями 1-1 и II-II (рис. 1.10), например, в деревянной клееной конструкции, сдвигомер закрепляют струбциной при опирании в трех точках: в точке А находится подвижная призма, тензометра-сдвигомера (при снятой неподвижной призме); в точке В – неподвижная опора насадки; в точке С – качающаяся опора насадки.

Рисунок 1.10 – К определению сдвига между сечениями I-I и II-II

Тангенс

угла сдвига:

![]() (1.12)

(1.12)

где ∆l=0,001(c2 - c1)k. (1.13)

Принцип действия тензорезисторов основан на свойстве проводников или полупроводников изменять свое электрическое сопротивление в зависимости от деформаций.

Благодаря малым размерам, невысокой стоимости и возможности вести измерения дистанционно, тензорезисторы получили широкое распространение в практике статических и динамических испытаний.

Применяются фольговые, проволочные и полупроводниковые тензорезисторы.

Проволочные петлевые тензорезисторы представляют собой зигзагообразную решетку, выполненную из тонкой проволоки диаметром 3…5мкм, которая наклеивается на бумажную или пленочную основу (рисунок 1.11).

Между относительной деформацией проволочной решетки е и относительным изменением сопротивления ∆R/R в пределах упругих деформаций существует линейная зависимость:

![]() (1.14)

(1.14)

где kp – коэффициент тензочувствительности:

![]() (1.15)

(1.15)

где Е – модуль упругости исследуемой конструкции;

σ – напряжение в конструкции;

μ,ν – коэффициенты соответственно Пуассона и эластосопротивления материала резистора.

Фольговые резисторы представляют собой решетку из тонких полосок фольги толщиной 3…10мкм, которую наносят на пленку или на бумагу, пропитанную клеем. Решетку фольговых тензорезисторов различных форм и размеров в зависимости от целей эксперимента изготавливают фотолитографическим способом.

Полупроводниковые тензорезисторы применяют в качестве чувствительного элемента, имеют монокристалл из кремния или германия. Они обладают высокой тензочувствительностью, химически инертны, выдерживают нагрев свыше 5000С.

Недостатки: тензорезистор используется только один раз, он не может быть снят, переклеен, влияет температура и влажность окружающей среды.

Рисунок 1.11 – Схема приборов

1 – проволочная решетка Ø2…30мкм; 2 – подложка; 3 – выводные проводники; l – база тензометра;

а) – с плоской петлевой решеткой; б) – с двухслойной остроконечной решеткой;

в) – с плоской многопроволочной решеткой; г) – с беспетлевой однопроволочной решеткой; д) – фольговый тензорезистор.

Для значительных наблюдений за измерением деформаций используют механические и оптические компараторы (рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Расчетная схема деформаций с помощью компаратора

l1 – расстояние на эталоне; l2 – расстояние на исследуемом элементе;

Δli=l2/ – l1; l2/ – расстояние на исследуемом элементе после приложения нагрузки (под нагрузкой).

Работа по замеру деформаций состоит из следующих операций. Наносят две риски (два углубления) на поверхности конструкции на расстоянии друг от друга, равном базе компаратора. Затем такие же риски наносят на эталон, в качестве которого используется металлическая пластина, выполненная из того же материала, что и подвижный стержень компаратора. Прибор устанавливают на эталоне и берут отсчет с1 по индикатору, затем переносят прибор и устанавливают его ножки на нанесенные на конструкции риски и берут второй отсчет с2. Разность отсчетов:

![]() (1.16)

(1.16)

где k – поправочный коэффициент, определяемый по паспорту прибора.

Деформация элемента:

![]() (1.17)

(1.17)

где

![]() –

разность отсчетов после приложения

нагрузки к конструкции.

–

разность отсчетов после приложения

нагрузки к конструкции.

Использование эталона позволяет учитывать влияние температуры на деформацию конструкции.

Оптические компараторы также снабжены эталоном. Работа с ними отличается тем, отсчеты при замере деформаций берутся по шкале микроскопа.

Когда испытательная нагрузка составляет 80% от контрольной при проверке прочности конструкций, рекомендуется снимать измерительные приборы, чтобы исключить их повреждения в момент возможного обрушения конструкции. Дальнейшее наблюдение удобно проводить с использованием нивелира, теодолита и других геодезических приборов.