- •1.Задачи, решаемые на картах и планах; определение промежуточных координат точек, отметок точек, площадей участков.

- •2.Геодезические приборы, применяемые в строительстве, устройство, методики измерений.

- •3. Измерение горизонтальных и вертикальных углов.

- •4.Вешение линий, линейные измерения мерными лентами и рулетками горизонтальных проложений.

- •5.Измерение расстояний с помощью дальномеров.

- •6.Нивелирование, виды нивелирования, определение превышений и отметок точек.

- •7.Перенесение на местность проектных отметок.

- •8.Построение на местности проектных углов.

- •9.Построение на местности линии заданного уклона.

- •10.Элементы трассы автомобильной дороги, виды закруглений, угол поворота трассы.

- •11.Расчет основных элементов закруглений автомобильных дорог.

- •12. Восстановление и закрепление трассы.

- •13. Теодолитный ход по трассе автомобильной дороги.

- •15.Ведомость углов поворота, прямых и кривых; определение прямых вставок и расстояний между вершинами.

- •16. Построение плана трассы автомобильной дороги.

- •18.Нивелирование трассы автомобильной дороги, уравнивание нивелирного хода, вычисление отметок точек.

- •19.Построение продольного и поперечного профилей трассы автомобильной дороги.

- •20.Расчет проектных и рабочих отметок на продольном профиле, определение расстояний до точек нулевых работ.

- •21.Нивелирование поверхности и составление топографического плана участка.

- •22.Вертикальная планировка строительных участков.

- •23.Разбивка земляного полотна мерными лентами; закрепление плановой и высотной разбивки.

- •24.Разбивка пересечений и примыканий.

- •2.2 «Проектирование автомобильных дорог

- •1.План трассы. Основные элементы круговых и переходных кривых.

- •2.Продольный профиль автодороги. Основные параметры при его проектировании.

- •3.Знаки дорожные индивидуального проектирования. Количество стоек на знаках.

- •5. Дорожная разметка.

- •6. Проектирование земляного полотна в сложных условиях.

- •6. Особенности проектирования вертикальной планировки на перекрестках.

- •7. Пересечение в двух уровнях по типу распределительное кольцо с двумя путепроводами.

- •8.Пересечение в двух уровнях по типу “клеверный лист”.

- •9.Определение объемов работ по вертикальной планировке.

- •10.Расчет расхода воды от ливневого стока.

- •11. Расчет расхода воды от талых вод.

- •12. Знаки дорожные, их классификация и типы.

- •13. Направляющие устройства.

- •14. Торможение автомобиля и определение тормозного пути.

- •15. Расчет дорожной одежды нежесткого типа на упругий прогиб.

- •16. Расчет дорожной одежды нежесткого типа на сдвиг в слоях д.О.

- •17. Расчет д. О. Нежесткого типа на изгиб в монолитных слоях.

- •18. Расчет дорожной одежды нежесткого типа на морозоустойчивость.

- •19. Видимость придорожной полосы. Приемы обеспечения видимости.

- •20. Подсчет объем земляных работ на дорогах общей сети.

- •21. Проектирование элементов примыкания и пересечения в одном уровне.

- •2.3 «Мосты и сооружения на дорогах»

- •1.Группы предельных состояний

- •2.Классификация труб на автомобильных и городских дорогах

- •3.Нагрузки и воздействия (одиночная ось, нагрузка нк, нагрузка нг)

- •4.Нагрузки и воздействия (автомобильная колесная ак).

- •5.Виды транспортных сооружений на автомобильных и городских дорогах

- •6.Элементы мостового перехода

- •7.Элементы водопропускной трубы

- •8.Назначение ширины мостовых сооружений

- •9.Элементы мостов

- •10.Опоры автодорожных мостов

- •11.Распределение временной нагрузки между балками пролетного строения

- •12. Требования к бетону для железобетонных мостов

- •13.Материалы для гидроизоляции бетона мостов

- •14.Основные системы железобетонных мостов и область их применения

- •2. Рамные системы

- •3. Арочные системы

- •4. Вантовые системы

- •15.Конструкция элементов мостового полотна

- •16.Сопряжение моста с подходами

- •17. Определение постоянных воздействий на несущую конструкцию пролетного строения

- •18. Опорные части мостов

- •19.Конструкция температурно – неразрезных пролетных строений

- •21.Определение усилий в несущих конструкциях пролетного строения (от нагрузки нк)

- •22.Расчет прочности сечений, нормальных к продольной оси, железобетонных конструкций по методу предельных усилий (элементы прямоугольного сечения с одиночной арматурой)

- •23.Расчет прочности сечений, нормальных к продольной оси, железобетонных конструкций по методу предельных усилий (изгибаемые элементы таврового сечения с нейтральной осью в полке)

- •24.Монтаж разрезных балочных пролетных строений кранами

- •2.4 «Содержание и ремонт транспортных сооружений»

- •1.Содержание мостового полотна

- •2.Ремонт укреплений откосов насыпей

- •3.Устройство ж.-б. Рубашки вокруг свай

- •4.Автоматизированные системы управления содержанием искусственных сооружений

- •5.Виды номенклатурных осмотров

- •6.Система обозначения при осмотрах

- •7.Порядок проведения осмотра моста, путепровода

- •8.Контрольно – инструментальные измерения

- •9.Задачи обследований и классификация повреждений

- •10.Приборы и приспособления, используемые при обследованиях

- •11.Методика статистической обработки результатов инструментальных испытаний прочности бетона.

- •12.Дефекты пролетных строений, снижающие грузоподъемность

- •13.Безопасность труда при выполнении работ по обследованию и испытанию инженерных сооружений

- •14.Усиление свеса насадки

- •15.Торкретирование.

- •Способы торкретирования

- •16.Защита металлических пролетных строений от коррозии.

- •17.Ремонт деформационных швов щебеночно-мастичного типа.

- •18.Цель и способы усиления пролетных строений.

- •19.Реконструкция мостов в связи с изменением габарита проезда.

- •2.3. Определение требуемого габарита и метода реконструкции

- •2.4. Основные принципы уширения. Классификация методов уширения

- •3.2. Увеличение габарита на 1,5 - 2,0 м

- •3.3. Увеличение габарита на 3 - 3,5 м

- •3.4. Увеличение габарита на 4,5 - 5 м

- •20.Зимнее содержание мостов и труб.

- •Содержание водопропускных труб

- •Особенности содержания мостов и труб в районах с суровым климатом

- •21.Общие положения при определении грузоподъемности пролетных строений.

- •22.Реконструкция труб.

- •23.Ремонт разломов железобетонной плиты.

- •24.Ремонт сварных стыков диафрагм сборных балок.

- •2.5 «Экономика отрасли»

- •1.Структура себестоимости работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог

- •2.Прибыль и рентабельность.

- •3. Основные направления снижения себестоимости работ по строительству и ремонту автомобильных дорог

- •4.Показатели использования основных производственных фондов.

- •5.Износ и амортизация основных производственных фондов.

- •6.Влияние неудовлетворительного содержания дорог на себестоимость транспортных перевозок.

- •7.Существующая система финансирования дорожной отрасли. Дорожный фонд.

- •2.6 «Организация, планирование и управление в дорожном хозяйстве»

- •1. Структура дорожной отрасли Республики Беларусь.

- •2. Сущность и задачи управления.

- •3.Принципы управления

- •4.Организация материально-технического обеспечения строительных объектов

- •5. Методы управления.

- •6. Стиль руководства.

- •7.Концентрация, специализация и кооперирование в дорожном строительстве

- •8.Система подрядных торгов

- •9.Цель и назначение календарного планирования.

- •10.Определение исходных параметров календарных планов.

- •11.Организация транспортирования, складирования и хранения материалов.

- •2.7 «Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения»

- •1.Работоспособность и критерии назначения ремонтных работ.

- •2.Ремонт трещин асфальтобетонных покрытий. Общие положения. Ликвидация трещин с применением пластификаторов.

- •3. Методы и способы ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия.

- •4.Ямочный ремонт с применением литых асфальтобетонных смесей.

- •5.Влияние зимнего содержания дорог на движение. Источники образования снежно-ледяных отложений. Система мероприятий по зимнему содержанию дорог.

- •6.Требования к состоянию дорог в зимний период

- •7.Временные снегозадерживающие устройства.

- •8.Очистка дорог от снега.

- •9.Виды зимней скользкости и условия ее образования. Методы борьбы с зимней скользкостью.

- •10.Ремонт обочин и откосов земляного полотна. Ремонт системы водоотвода.

- •Ремонт системы водоотвода

- •11.Последовательность работ при ремонте дорожных одежд и покрытий.

- •12.Поверхностная обработка покрытий.

- •13.Борьба с колейностью.

- •14.Усиление и уширение дорожных одежд.

- •15.Организация дорожного движения.

- •16.Организация работ, правила безопасности и охраны труда при ремонте и содержании автомобильных дорог.

- •2.8 «Строительство автомобильных дорог».

- •1.Подготовка дорожной полосы к строительству автомобильной дороги.

- •2.Водно – тепловой режим земляного полотна. Обеспечение поверхностного водоотвода.

- •3.Технология строительства искусственных сооружений (железобетонные трубы).

- •4.Технология возведения насыпей из грунтовых карьеров. Контроль качества.

- •5.Способы отсыпки насыпей и разработки выемок.

- •6.Способы сооружения земляного полотна на болотах.

- •7.Технология и организация работ по возведению земляного полотна в зимний период. Особенности контроля качества.

- •8.Контроль влажности и плотности грунтов земляного полотна.

- •9. Укрепление откосов земляного полотна. Применяемые материалы и технологическая последовательность работ.

- •10.Дополнительные слои основания (подстилающие, теплоизолирующие, дренирующие). Применяемые материалы, технология строительства.

- •11.Технология строительства асфальтобетонных покрытий и оснований.

- •12.Классификация и конструкция цементобетонных покрытий.

- •13.Технология строительства монолитных цементобетонных покрытий.

- •14.Строительство покрытий из щебня по способу пропитки (полупропитки).

- •15.Строительство покрытий по способу смешения с вяжущим на дороге.

- •16.Строительство покрытий из щебня, обработанного вяжущим в стационарной установке.

- •17. Строительство покрытий переходного типа (щебеночные, гравийные).

- •- Распределение крупного щебня (щебня основной фракции) по поверхности основания;

- •18.Транспортные работы в дорожном строительстве. Выбор транспортных средств и способов обеспечения транспортом.

- •19.Назначение состава проектов организации строительства (пос).

- •20.Контроль плотности асфальтобетонных покрытий. Коэффициент уплотнения асфальтобетона.

- •21.Неразрушающие методы для контроля прочности цементобетонных покрытий.

- •2.9 Охрана труда

- •1.Охрана труда на абз.

- •2.Охрана труда при строительстве асфальтобетонных покрытий.

- •3.Охрана труда при возведении земляного полотна.

- •2.10 Дорожно-строительные материалы

- •1.Требования к асфальтобетонным смесям и материалам для их приготовления.

- •2.Классификация асфальтобетонных смесей.

- •3.От содержания щебня и песка

- •3.Цементобетонная смесь. Оценка ее качества.

- •4.Органические вяжущие материалы.

- •5.Минеральные вяжущие материалы.

- •6.Контроль качества органических вяжущих материалов.

- •2.11 Отраслевая экология

- •1.Воздействие автотранспорта на окружающую среду.

- •2.Транспортный шум. Защитные мероприятия от шума.

- •3.Способы уменьшения загрязнения окружающей среды автотранспортом.

- •4.Очистка пыли на абз. Способы очистки и применяемое оборудование.

- •Скруббер Вентури

- •5.Рекультивация нарушенных земель.

- •6.Особенности мониторинга в зоне дорожно-транспортного комплекса.

- •7. Способы очистки вод от загрязнений автотранспортным комплексом.

- •2.12 Системы автоматизированного проектирования автодорог

- •1.Триангуляция Делоне. Принцип и порядок построения.

- •2.Автоматизированное проектирование дорог с помощью кривых Безье.

- •3.Цифровая модель местности, виды цмм.

- •4.Автоматизированное проектирование продольного профиля вCredo-дороги.

- •5.Оптимизация проектной линии вCredo-дороги. Проектирование продольного профиля

- •Руководящие отметки

- •Условия приближения к руководящей отметке

- •6.Аппроксимация и сплайн-интерполяция функций при автоматизированном проектировании дорог.

- •7.Методы одномерной и многомерной оптимизации в автоматизированном проектировании.

- •2.13 «Диагностика автомобильных дорог»

- •1.Система измерения ровности дорожного покрытия.

- •2.Прочность дорожной одежды. Общие положения. Расчет прочности дорожной одежды

- •3.Установки для оценки прочности дорожных одежд.

- •4.Методы измерения шероховатости дорожных покрытий.

- •5.Методы измерения сцепных качеств дорожных покрытий. Факторы, влияющие на сцепные качества покрытий.

- •6.Дефекты асфальтобетонных покрытий. Трещины. Выбоины. Заплаты. Разрушение кромок.

- •10.Дефекты цементобетонных покрытий.

- •8. Дефекты водопропускных труб. Отказы.

- •9. Методы оценки дефектности покрытий.

- •10.Интенсивность движения. Состав движения.

- •2.14 «Безопасное ведение горных работ в карьерах»

- •1. Среднеквадратическое отклонение:

- •2. Коэффициент вариации (от лат. Variatio - изменение):

Все основные метеорологические показатели имеют вероятностную природу, т.е. могут быть предсказаны только с каким-то процентом вероятности, и, поэтому, при их определении используются методы математической статистики и, в частности, устанавливаются:

- повторяемость различных значений элемента;

- накопленная повторяемость (обеспеченность);

- среднее арифметическое значение;

- крайние (максимальное, минимальное) значения;

- показатели изменчивости;

- показатели асимметрии и крутости кривой распределения.

Повторяемость – отношение числа случаев со значениями рассматриваемого метеорологического элемента, входящих в данную градацию (интервал), к общему числу членов ряда. Выражается в долях единицы или в процентах. Суммарную повторяемость, полученную на основании длинного ряда наблюдений, называют интегральной вероятностью, или обеспеченностью.

Накопленная повторяемость – отношение суммарного числа случаев, входящих в градации рассматриваемого участка статистического ряда (до и после определенной величины), к общему числу членов ряда. Ее можно определить последовательным суммированием относительных или средних абсолютных частот соответствующих интервалов в ряду статистического распределения.

Среднее арифметическое значение – отношение суммы значений членов ряда к общему их числу. В качестве дополнительных показателей среднего значения применяются медиана – значение среднего члена в ряду значений простого ранжированного распределения, и мода – значение, наиболее часто встречающееся в ряду метеорологических измерений.

Крайние значения – предельные показатели метеорологических элементов, зафиксированные в определенный период времени в рассматриваемом географическом пункте. Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений. Различают абсолютный максимум или минимум, среднее из максимальных или минимальных значений и максимум или минимум заданной обеспеченности.

Показатели изменчивости – расчетные характеристики, с помощью которых оценивается степень рассеивания значений исследуемого элемента по отношению к его среднеарифметическому значению. К показателям изменчивости относятся:

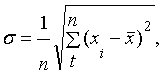

1. Среднеквадратическое отклонение:

где n – число наблюдений;

хi– значение при t-м наблюдении;

х – средняя арифметическая величина (х1+х2+…хn/n).

2. Коэффициент вариации (от лат. Variatio - изменение):

.

.3. Дисперсия (от лат. dispersio - рассеяние), в математической статистике и теории вероятностей, наиболее употребительная мера рассеивания, т. е. отклонения от среднего. В статистическом понимании Дисперсия есть среднее арифметическое из квадратов отклонений величин Хi от их среднего арифметического. В теории вероятностей Дисперсией случайной величины X называется математическое ожидание М(Х - а)2 квадрата отклонения случайной величины X от её математического ожидания, а – некоторое число, характеризующее случайную величину, а>0. МХ = а. Математическое ожидание MX для непрерывной случайной величины находится через интеграл х f(x)dx.

х = σ2.

Формулы профессора Н. А. Пузакова к трем расчетным схемам пучинообразования по величине и характеру источника увлажнения.

В земляном полотне автомобильных дорог протекают сложные водно-тепловые процессы, в результате которых в различных точках грунтового массива меняется количество влаги, состояние воды, а вместе с тем – прочность и несущая способность дороги. Одним из наиболее ощутимых проявлений водно-тепловых процессов можно считать пучины (рисунок), возникающие вследствие промерзания грунта и миграции влаги из нижних слоев в зону активного охлаждения. На интенсивность пучинообразования влияет быстрота охлаждения активного слоя и поступления в почву влаги. При небольших морозах грунты промерзают медленно, имеется достаточно времени для подтока воды, поэтому интенсивно идет образование ледяных линз. При сильных морозах, наоборот, происходит быстрое промерзание грунта; вода не успевает перераспределиться, и поэтому ледяные линзы не образуются.

а)

б)

Рисунок. Образование донника:

а – промерзание грунта под проезжей частью; б – оттаивание грунта весной;

1 – граница промерзания; 2 – ледяные линзы; 3 – мерзлый грунт;

4 – оттаявший сильно переувлажненный грунт; 5 – снег

Большое влияние на миграцию влаги в зону отрицательных температур оказывают тип грунта и степень его уплотнения. Песчаные грунты обладают малой поверхностной энергией и промерзают без образования ледяных линз. Пылеватые грунты обладают значительной поверхностной энергией и небольшим сопротивлением подъему воды в порах, вследствие чего в этих грунтах происходит интенсивное вертикальное перемещение воды, а при замерзании образуются ледяные линзы. Глинистые грунты обладают огромной поверхностной энергией и большим сопротивлением перемещению воды в порах. Однако скорость перемещения воды в таких грунтах небольшая; при отрицательных температурах они не успевают промерзнуть быстрее, чем вода поднимется в активную зону. Важную роль в процессе пучинообразования также играют гидротехнические условия. Профессор Н.А. Пузаков выделяет три расчетные схемы пучинообразования по величине и характеру источника увлажнения:

1) для сухой местности с обеспеченным стоком поверхностных вод;

2) для районов с достаточным количеством осадков или мест, где затруднен сток поверхностных вод;

3) для мест, где имеется постоянный источник увлажнения, т.е. близок уровень грунтовых вод, длительно стоит вода в каналах или резервах и т.д.

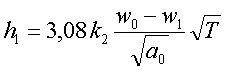

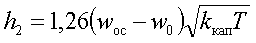

К каждой расчетной схеме проф. Н.А. Пузаков предлагает формулы для контроля водно-теплового режима земляного полотна:

1-я схема

;

(1)

;

(1)2-я схема

;

(2)

;

(2)3-я схема

,

(3)

,

(3)где w0 – максимальная молекулярная влажность грунта, доли единицы;

w1– влага в грунте, не способная к передвижению, доли единицы;

wкап– капиллярная влагоемкость грунта, доли единицы;

wос– начальная осенняя влажность грунта, доли единицы;

k2– средний коэффициент влагопроводимости, см2/сут;

kкап– коэффициент капиллярной влагопроводимости, см2/сут;

a0 – параметр, зависящий от физических свойств грунта и климатических особенностей района, см2/сут,

;

(4)

;

(4)h – глубина залегания грунтовых вод от поверхности дороги, см;

T – продолжительность промерзания грунта, сут;

z – наибольшая глубина промерзания, см.

Формулы взяты из книжки: Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд / Под ред. И.А. Золотаря, Н.А. Пузакова. – М.: Транспорт, 1971 год.

Как видно из формул (17.1) – (17.3), пучение грунта также зависит от особенностей климата данной местности. Исходя из климатических условий, территорию Беларуси по этому признаку целесообразно разделить на 4 зоны (рисунок) – северо-восточную, центральную, северо-западную и юго-западную.

Рисунок. Схематическая карта районирования Беларуси

Северо-восточная зона. Продолжительность зимы – около 120 дней. Устойчивый снежный покров образуется каждую зиму и залегает в среднем 100-120 дней. Оттепелей бывает сравнительно мало. Промерзание грунта начинается в конце октября – начале ноября, а оттаивание – в конце марта – начале апреля. Средняя многолетняя отрицательная температура воздуха колеблется от –7 до –8 ºС. Осадков выпадает около 600 мм.

Центральная зона. Продолжительность зимы – около 100 дней. Устойчивый снежный покров лежит 80-100 дней. Промерзание грунта начинается в начале ноября, а оттаивание – в начале апреля. Средняя многолетняя отрицательная температура воздуха – от -6 до -8 ºС. Осадков выпадает около 650 мм.

Северо-западная зона. Продолжительность зимы – около 80 дней со значительным числом оттепелей и большим количеством осадков – около 700 мм. Средняя отрицательная температура воздуха находится в пределах от -5 до -6 ºС.

Юго-западная зона характеризуется большим числом оттепелей; раз в десять лет снежный покров почти не устанавливается; продолжительность зимы – около 60 дней. Средняя отрицательная температура воздуха – около –4,5 ºС. Осадков выпадает примерно 500 мм.

Анализируя формулу (3), нетрудно заменить, что пучение зависит, главным образом, от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта.