- •Часть I. Теория сестринского лела

- •Раздел I

- •Правовая и юридическая база сестринского дела

- •Роль сестринского персонала в системе первичной медико-санитарной помощи населению

- •Основные направления деятельности средних медицинских работников в различных отделениях лпу

- •Оценка качества работы медицинской сестры

- •Значение проведения научных изысканий и перспективы развития сестринского дела в России

- •2.1. Философия сестринского дела

- •2.3. Биоэтика

- •2.4. Общение в сестринском деле

- •Средства общения

- •Основные стили общения

- •2.5. Потребности человека в здоровье и болезни

- •Понятие потребностей

- •Основные теории и классификации потребностей. Сущность потребностно- информационной теории

- •Роль медицинской сестры в восстановлении и поддержании независимости пациента в удовлетворении потребностей

- •Роль медицинской сестры в оздоровлении образа жизни пациента и его семьи

- •Врачебная модель

- •Модель д. Джонсон

- •Основные положения модели

- •Адаптационная модель сестринского дела к. Рой

- •Модель в. Хендерсон

- •Взаимосвязь основных потребностей человека по а. Маслоу и видов повседневной деятельности по Вирджинии Хендерсон

- •Понятие о потребности

- •Раздел III

- •3.1. Сестринский процесс. Понятие об этапах сестринского процесса

- •3.2. Первый этап сестринского процесса-, субъективное сестринское обследование Сбор информации

- •Артериальное давление

- •Оценка результатов

- •3.4. Второй этап сестринского процесса — сестринская диагностика, или определение проблем пациента

- •3.5. TpemuQ этап сестринского процесса — определение целей сестринского вмешательства

- •3 Б Четвертый этап: планирование объема сестринских вмешательств

- •3.7. Реализация объема

- •Раздел IV обучение

- •Сферы обучения

- •Настроение

- •Чувства

- •Часть II. Практика сестринского дЕла

- •Раздел V

- •5.1. Инфекционный Контроль. Инфекционная безопасность

- •Возбудители вби

- •Механизмы передачи вби

- •Основные требования

- •7. Вращательное трение

- •6. Вращательное трение больших пальцев

- •5. Тыльная сторона пальцев к ладони другой руки

- •4.Ладонь к ладони. Пальцы одной руки в межпальцевых промежутках другой

- •Виды дезинфекции

- •Методы дезинфекции

- •Уровни дезинфекции

- •Форма выпуска.

- •Общее время обеззараживания (мин)

- •Требования к выбору дезинфицирующих средств, применяемых в лечебно-профилактических учреждениях (лпу) различного профиля

- •Общие требования

- •Дезинфекция предметов ухода за пациентом способом полного погружения (судно, мочеприемник, клеенка)

- •Профилактика профессионального заражения инфекциями, передающимися парентеральным путем, в том числе вич-инфекцией

- •Правила пользования полиэтиленовым пакетом (по) для сбора и хранения одноразовых медицинских отходов

- •Правила пользования емкостью-контейнером для сбора острого одноразового инструментария (ек-01)

- •Правила пользования емкостью-контейнером для сбора ваты, бинтов и прочих мокнущих расходных материалов

- •Утилизация отходов лпу

- •Методы стерилизации

- •Стерилизация газами

- •Контроль стерильности

- •5.2. Безопасная среда для пациента и персонала

- •Способы перекладывания тяжелобольных пациентов

- •Удерживание пациента методом «захват при поднятом локте»

- •Раздел VI

- •Антропометрия

- •Профилактика пролежней

- •Уход за полостью рта

- •Уход за глазами

- •Уход за носом

- •Уход за ушами

- •6.3. Фармакотерапия

- •(Форма 60-ап)

- •Наружный путь введения лекарственных средств: через кожные покровы, слизистые оболочки и дыхательные пути

- •Закапывание капель в глаза

- •Введение мази в нос

- •Введение порошка в нос

- •Ингаляторное введение лекарственных средств

- •V поясничный позвонок

- •Помощь при инфильтрате

- •Подготовка к процедуре

- •Поломка иглы

- •Медикаментозная эмболия

- •Выполнение процедурь

- •Окончание процедуры

- •Воздушная эмболия

- •Оказание помощи при ошибочном введении лекарственного препарата и образовании некроза тканей

- •Тромбофлебит

- •Помощь при тромбофлебите

- •Анафилактический шок

- •Аллергические реакции

- •Выполнение процедуры

- •Крапивница

- •Отек Квинке

- •6.4. Методы простейшей физиотерапии

- •Постановка банок

- •Компресс на кожу

- •Применение грелки

- •6.5. Термометрия Понятия и термины

- •6.6. Питание и кормление пациента

- •Режим питания

- •Порционное требование

- •Раздача пищи

- •Планирование необходимой помощи пациенту при возникновении проблем, связанных с кормлением

- •Контроль за санитарным состоянием тумбочек, холодильников, сроком хранения пищевых продуктов

- •6.7. Клизмы. Газоотводная трубка

- •6.9. Манипуляции,

- •Обработка послеоперационной раны в области трахеотомической трубки. Смена внутренней трахеотомической канюли

- •6.10. Зондовые манипуляции

- •Промывание желудка

- •Ацидометрия

- •Уход при рвоте

- •Пациент в сознании

- •6.П. Лабораторные методы исследования

- •Исследования крови

- •Приме1 Исследование мокроты

- •Исследования мочи

- •Исследования кала

- •Окончание процедуры

- •Обучение пациента сбору кала на скрытую кровь

- •Внутривенная (экскреторная) пиелография (рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей)

- •Выполнение процедуры

- •Окончание процедуры

- •Фиброгастродуоденоскопия

- •Узи органов брюшной полости (ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек

- •6.13. Сердечно-легочная реанимация

- •6.14. Потери, смерть, горе

- •Уход за умершим

- •Виды боли

- •Часть I. Общие положения

- •Часть II. Медицинская сестра и пациент

- •Часть III. Медицинская сестра и ее профессия

- •Часть IV. Медицинская сестра и общество

- •Часть V. Действие этического кодекса

- •Медицинской сестры россии,

- •Ответственность за его нарушение

- •И порядок его пересмотра

- •(Действия медицинской сестры)

- •(Действия медицинской сестры)

- •(Действия медицинской сестры)

- •(Действия медицинской сестры)

- •Потребность в общении

3.2. Первый этап сестринского процесса-, субъективное сестринское обследование Сбор информации

Сбор информации очень важен и должен осуществляться в соответствии с такой структурой, которая описывается в модели сестринского дела, рекомендованной Европейским Региональным бюро ВОЗ для сестер, планирующих использовать сестринский процесс.

Данные о пациенте должны быть полными и точными и носить описательный характер.

Информацию о состоянии здоровья пациента можно собирать разными способами и из различных источников: от пациентов, членов их семей, членов дежурной смены, из медицинской документации, физических осмотров, диагностических тестов. Организация информационной базы начинается со сбора субъективной информации путем опроса пациента, в процессе которого медсестра получает представление о физическом, психологическом, социальном, эмоциональном, интеллектуальном и духовном состоянии пациента, его особенностях. Наблюдая поведение и оценивая внешний вид пациента и его взаимоотношения с окружающей средой, медицинская сестра может определить, соответствует ли рассказ пациента о себе данным, полученным в результате наблюдения. В процессе сбора информации медсестра использует факторы, способствующие общению (обстановка, время беседы,

151

![]()

Содержание субъективной информации:

общие сведения о пациенте;

расспрос пациента, информация о пациенте;

жалобы пациента в настоящее время;

история здоровья или болезни пациента: социальные сведения и условия жизни, сведения о привычках, аллергоанамнез, гинекологический (урологический) и эпидемиологический анамнез;

описание боли: локализация, характер, интенсив ность, длительность, реакция на боль, шкала боли.

3.3. Первый этап сестринского процесса.-объективное сестринское обследование

Медицинская сестра получает информацию с помощью органов чувств (зрения, слуха, обоняния, восприятия касанием), инструментальных и лабораторных методов исследования.

Содержание объективной информации:

■ осмотр пациента: общий — грудной клетки, тулови ща, живота, затем — детальный осмотр (участков тела по областям): голова, лицо, шея, туловище, конечно сти, кожа, кости, суставы, слизистые оболочки, волося ной покров;

физические данные: рост, масса тела, отеки (локали зация);

выражение лица: болезненное, одутловатое, тревожное, без особенностей, страдальческое, настороженное, тре вожное, спокойное, безразличное и другое;

ш состояние сознания: в сознании, без сознания, ясное, нарушенное: спутанное, ступор, сопор, кома, другие расстройства сознания — галлюцинации, бред, подавленность, апатия, депрессия;

152

положение пациента: активное, пассивное, вынужденное;

состояние кожных покровов и видимых слизистых: цвет, тургор, влажность, дефекты (сыпь, рубцы, расче сы, кровоподтеки (локализация), отечность или пастоз- ность, атрофия, бледность, гиперемия (покраснение), цианоз (синюыгаость), периферический цианоз (акроциа- ноз), желтушность (иктеричность), сухость, шелушение, пигментация и другое;

костно-мышечная система: деформация скелета, суста вов, атрофия мышц, мышечный тонус (сохранен, повы шен, понижен);

температура тела: в пределах нормы, субфебрильная, субнормальная, фебрильная (лихорадка);

дыхательная система: ЧДД (характеристика дыхания (ритм, глубина, тип), тип (грудной, брюшной, смешан ный), ритм (ритмичное, аритмичное), глубина (поверхно стное, глубокое, менее глубокое), тахипноэ (учащенное, ритмичное, поверхностное), брадипноэ (уреженное, рит мичное, углубленное), в норме (16—18 дыхательных дви жений в 1 мин, поверхностное, ритмичное);

АД: на двух руках, гипотония, нормотония, гипертония;

пульс: количество ударов в минуту, ритм, наполнение, напряжение и другие характеристики, брадикардия, та хикардия, аритмия, в норме;

естественные отправления: мочевыделение (частота, ко личество, недержание мочи, катетер, самостоятельно, моче приемник), стул (самостоятельный, регулярный, характер стула, недержание кала, калоприемник, колостома);

органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, речь);

память: сохранена, нарушена;

использование резервов: очки, линзы, слуховой аппа рат, съемные зубные протезы;

сон: потребность спать днем;

способность к передвижению: самостоятельно, при по мощи посторонних и другое;

способность есть, пить: аппетит, нарушение процесса жевания, тошнота, рвота.

/5J

Оценка

психосоциального состояния пациента:

описать манеру говорить, наблюдаемое поведение, эмоциональное состояние, психомоторные изменения, чувства;

собираются социально-экономические данные;

факторы риска;

проводится оценка потребностей пациента, опреде ляются нарушенные потребности.

При проведении психологической беседы следует придерживаться принципа уважения личности пациента, избегать каких-либо оценочных суждений, принимать пациента и его проблему такими, какие они есть, гарантировать конфиденциальность полученной информации, терпеливо его выслушать.

Наблюдение за состоянием пациента

Деятельность медсестры предусматривает наблюдение за всеми изменениями в состоянии пациента, своевременное выделение их, оценка, сообщение врачу.

Наблюдая за пациентом, медсестра должна обращать внимание на следующие моменты:

состояние сознания;

положение пациента в постели;

выражение лица;

цвет кожных покровов и видимых слизистых;

состояние органов кровообращения и дыхания;

функцию органов выделения, стул.

Состояние сознания

Ясное сознание — пациент отвечает на вопросы бы стро и конкретно.

Спутанное сознание — пациент отвечает на вопро сы правильно, но с опозданием.

Ступор — состояние оглушения, оцепенения; на воп росы пациент отвечает с опозданием и неосмысленно.

Сопор — патологический глубокий сон, пациент без сознания, не сохранены рефлексы, громким голосом его можно вывести из этого состояния, но он вскоре вновь впадает в сон.

154

Кома — полное угнетение функций ЦНС: сознание отсутствует, мышцы расслаблены, утрата чувстви тельности и рефлексов. Бывает при кровоизлиянии в мозг, сахарном диабете, почечной и печеночной недостаточности.

Бред и галлюцинации — могут наблюдаться при выраженной интоксикации (инфекционные заболе вания, тяжелое течение туберкулеза легких, воспа ление легких).

Выражение лица

Соответствует характеру течения заболевания, на него влияют пол и возраст пациента. Различают;

а лицо Гиппократа — при перитоните («острый живот»). Для него характерно следующее выражение лица: запавшие глаза, заостренный нос, бледность с цианозом, капли холодного пота;

■ одутловатое лицо при заболеваниях почек и других болезнях — лицо отечное, бледное;

а лихорадочное лицо при высокой температуре — блеск глаз, гиперемия лица;

митральный «румянец» — цианотичные щеки на бледном лице;

пучеглазие, дрожание век — при гипертиреозе и

другом;

■ безучастность, страдание, тревога, страх, болезнен ное выражение лица и другое.

Выражение лица должно быть оценено медсестрой, об изменениях которого она обязана доложить врачу.

Кожные покровы и видимые слизистые оболочки

Могут быть бледные, гиперемированные, желтушные, синюшные (цианоз), акроцианоз, обращать внимание на сыпь, сухость кожи, участки пигментации, наличие отеков.

После оценки результатов наблюдения за пациентом врач делает заключение о его состоянии, а медсестра — о компенсаторных возможностях пациента, его способности к осуществлению самоухода.

755

Оценка

состояния пациента с целью оценки

самоухода

Удовлетворительное — пациент активен, выраже ние лица без особенностей, сознание ясное, наличие патологических симптомов не мешает оставаться ак тивным.

Состояние средней тяжести — выражает жалобы, может быть вынужденное положение в постели, ак тивность может усиливать боль, выражение лица болезненное, выражены патологические симптомы со стороны систем и органов, изменен цвет кожных по кровов.

Тяжелое состояние — пассивное положение в посте ли, активные действия совершает с трудом, созна ние может быть измененным, изменено выражение лица. Выражены нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой и ЦНС.

Нарушенные потребности (подчеркнуть):

дышать;

есть;

пить;

выделять;

спать, отдыхать;

быть чистым;

одеваться, раздеваться;

поддерживать температуру тела;

быть здоровым;

избегать опасности;

двигаться;

общаться;

иметь жизненные ценности — материальные и ду ховные;

играть, учиться, работать.

Оценка самоухода

Определяется степень независимости пациента в уходе:

пациент независим, когда все действия по уходу вы полняет самостоятельно и правильно;

частично зависим, когда действия по уходу выпол няет частично или неправильно;

156

U полностью зависим, когда самостоятельные действия по уходу пациент выполнять не может и за него уход осуществляет медицинский персонал или родственники, обученные медицинским персоналом).

Анализ информации

Целью анализа полученной информации о характере сложившейся ситуации является определение проблем пациента (сестринских диагнозов), требующих участия медицинской сестры, решения задач по обеспечению сестринской помощи и ухода для поддержания и восстановления независимости пациента в удовлетворении основных потребностей организма.

Анализ информации рекомендуется проводить по следующему плану:

Собрав необходимую субъективную и объективную информацию о состоянии здоровья пациента методами на блюдения, опроса, осмотра, оценки состояния, консульти рования у других специалистов, медицинская сестра полу чает четкое представление о пациенте до начала планиро вания ухода.

Необходимо попытаться определить, что нормально для человека, как он видит свое нормальное состояние здоровья и какую помощь может себе оказать сам.

3- Определить нарушенные потребности человека и потребности в уходе* которые медицинская сестра запланирует удовлетворить, определив приоритеты, на основании угрозы для жизни или срочности их решения. Медицинская сестра обязана знать критерии удовлетворения потребностей в норме для решения задач в рамках своей компетенции.

Установить эффективное общение с пациентом и все ми, кто участвует в процессе лечения и ухода и привлечь их к сотрудничеству.

Обсудить с пациентом потребности в уходе, цели и ожидаемые результаты.

Обеспечить условия, при которых сестринский уход Учитывает потребности пациента, проявляются забота и внимание к пациенту.

757

Заполнить сестринскую документацию, в том числе отчеты, с целью их использования в качестве основы для сравнения в дальнейшем.

Не допускать возникновения новых проблем у паци ента.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

Пульс и его характеристика

Различают артериальный, капиллярный и венозный пульс.

Артериальный пульс — это ритмичные колебания стенки артерии, обусловленные выбросом крови в артериальную систему в течение одного сокращения сердца. Различают центральный (на аорте, сонных артериях) и периферический (на лучевой, тыльной артерии стопы и некоторых других артериях) пульс.

В диагностических целях пульс определяют и на височной, бедренной, плечевой, подколенной, задней боль-шеберцовой и других артериях.

Чаще пульс исследуют у взрослых на лучевой артерии, которая расположена поверхностно между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием внутренней лучевой мышцы.

Исследуя артериальный пульс, важно определить его качество: частоту, ритм, наполнение, напряжение и другие характеристики. Характер пульса зависит и от эластичности стенки артерии.

Частота — это количество пульсовых волн в 1 минуту. В норме у взрослого здорового человека пульс 60-80 ударов в минуту. Учащение пульса более 85—90 ударов в минуту называется тахикардией. Урежение пульса менее 60 ударов в минуту называется брадикардией. Отсутствие пульса называется асистолией. При повышении температуры тела на 1 °С пульс увеличивается у взрослых на 8—10 ударов в минуту.

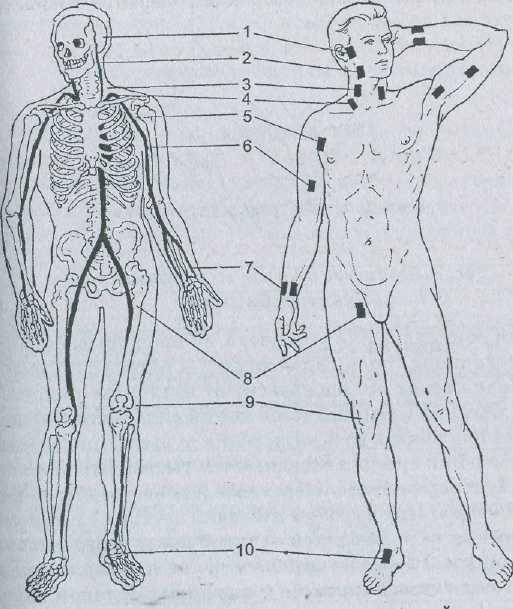

Рис. 1. Точки пальцевого прижатия артерии

Ритм пульса определяют по интервалам между пульсовыми волнами. Если они одинаковые — пульс ритмичный (правильный), если разные — пульс аритмичный (неправильный). У здорового человека сокращение сердца и пульсовая волна следуют друг за другом через равные промежутки времени. Если есть разница между количеством сердечных сокращений и пульсовых волн, то такое состояние называется дефицитом пульса (при мерцательной аритмии). Подсчет проводят два человека: один считает пульс, другой выслушивает тоны сердца.

Наполнение пульса определяется по высоте пульсовой волны и зависит от систолического объема сердца. Если

159

Исследование пульса на лучевой артерии

Цель: диагностическая.

Показания: оценка функционального состояния организма.

Оснащение: часы с секундомером, температурный лист, ручка с красным стержнем, кожный антисептик, жидкое мыло, одноразовое полотенце, дезинфицирующее средство.

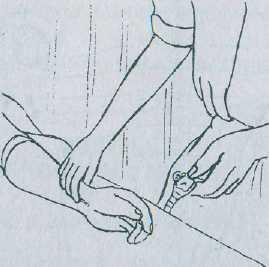

Рис.

2. Положение

руки

при

исследовании

пульса

на

лучевой

артерии

высота нормальна или увеличена, то прощупывается нормальный пульс (полный); если нет — то пульс пустой.

Напряжение пульса зависит от величины артериального давления и определяется по той силе, которую необходимо приложить до исчезновения пульса. При нормальном давлении артерия сдавливается умеренным усилием, поэтому в норме пульс умеренного (удовлетворительного) напряжения. При высоком давлении артерия сдавливается сильным надавливанием — такой пульс называется напряженным. Важно не ошибиться, так как сама артерия может быть склерозирована (уплотнена). В таком случае необходимо измерить давление и убедиться в возникшем предположении. При повышенном артериальном давлении пульс напряженный.

При низком давлении артерия сдавливается легко, пульс по напряжению называется мягким (ненапряженным).

Пустой, ненапряженный пульс называется малым нитевидным.

Данные исследования пульса фиксируются двумя способами: цифровым —- в медицинской документации, журналах, и графическим — в температурном листе красным карандашом в графе «П» (пульс). Важно определить цену деления в температурном листе.

Данные исследования пульса фиксируются двумя способами: цифровым — в медицинской документации, жур-160

|

Этапы |

Обоснования |

|

I. Подготовка к процедуре | |

|

1. Установить доверительные отношения с пациентом. |

Обеспечение осознанного участия в совместной работе. |

|

2. Объяснить суть и ход процедуры. |

Психологическая подготовка пациента. |

|

3. Получить согласие пациента на процедуру. |

Соблюдение прав пациента. |

|

4. Подготовить необходимое оснащение. |

|

|

5. Вымыть и осушить руки (гигиеническим способом). |

Обеспечение личной гигиены, инфекционной безопасности. |

|

6. Придать пациенту удобное положение сидя или лежа |

Создание комфортного положения с целью обеспечения достоверного результата |

|

II. Выполнение процедуры | |

|

1. Охватить одновременно кисти пациента пальцами своих рук выше лучезапястного сустава так, чтобы 2, 3 и 4-й пальцы находились над лучевой артерией (2-й палец — у основания большого пальца). |

Сравнение характеристик пульса на обеих руках для выяснения состояния артерии и определения более четкой пульсации. 2-й (указательный) палец является наиболее чувствительным, поэтому его располагают над лучевой артерией у основания большого пальца. |

|

2. Прижать артерию до четкого определения пульсации к лучевой кости. |

|

|

3. Провести подсчет пульсовых волн на той артерии, где они лучше выражены в течение 60 секунд, а при ритмичном пульсе— 30 секунд, при этом полученный результат удваива- ИТСЯ. |

Обеспечение точности определения частоты пульса. |

161

|

Этапы |

Обоснования |

|

4. Оценить интервалы между пульсовыми волнами. |

Для определения ритма пульса. |

|

5. Оценить наполнение пульса. |

Для определения объема артериальной крови, образующей пульсовую волну. |

|

6. Сдавить лучевую артерию до исчезновения пульса и оценить напряжение пульса. |

Для представления о величине артериального давления. |

|

Окончание процедуры | |

|

1. Оценить результат. |

Сравнить результат с возрастной нормой пульса. |

|

2. Провести регистрацию свойств пульса в температурном листе графическим, а в листе наблюдения — цифровым способами. |

Исключается ошибка при документировании результатов исследования пульса. |

|

3. Сообщить пациенту результаты исследования. |

Право пациента на информацию. |

|

4. Вымыть и осушить руки. |

Соблюдение личной гигиены, инфекционной безопасности. |

|

5. Сделать соответствующую запись в медицинской документации о выполненной процедуре |

|