Булочко К.Т. Фехтование

.pdf

служит для упора большого пальца, нижний — для упора среднего пальца, рукоятка — для упора безымянного пальца и мизинца, задний упор — для ладонной части кисти (рис. 47, д). «Пистолеты» делаются разнообразной формы, иногда по форме руки отдельных спортсменов. Наиболее целесообразной признана обтекаемая форма рукоятки «пистолет» (образец заслуженного тренера СССР В. Д. Сергеева, 1948 г.). Она имеет два выступа и в большей мере позволяет двигать пальцами при управлении клинком.

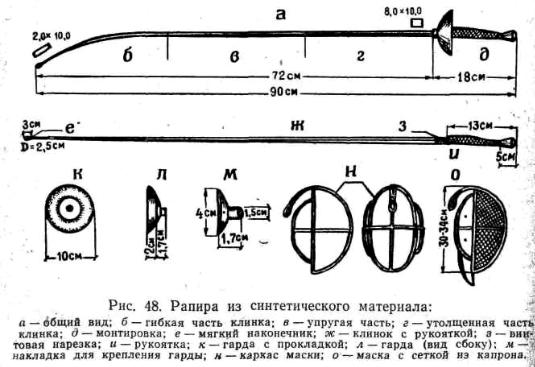

Детская рапира из синтетического материала или металлическая также состоит из клинка размером 72—85 см, гарды, рукоятки и противовеса общей длиной не более 20 см. Длина всей рапиры 75—90 см, вес 250—350 г (рис. 48).

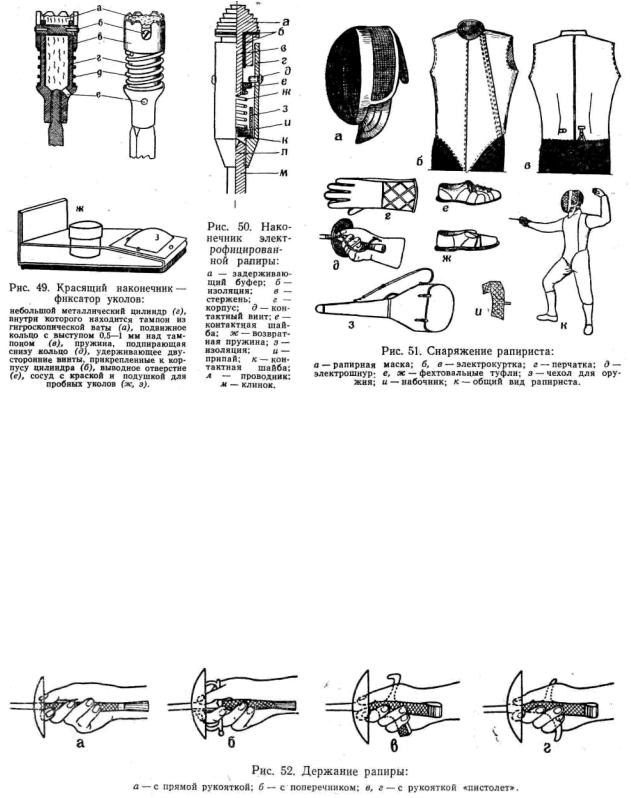

Рапира с красящим наконечником отличается от простой рапиры только особым наконечником — красящим фиксатором уколов (система М. С. Шакирзянова, 1956 г.), который прикрепляется с помощью винтовой нарезки к концу клинка. Наконечник-фиксатор уколов состоит из нескольких частей (рис. 49).

Электрофицированная рапира отличается от простой тем, что на нижней плоскости клинка расположен желоб шириной 1 мм и глубиной 1—1,5 мм, в котором находится тонкий проводок. На конце клинка имеется металлический наконечник, цилиндрической формы. Между гардой и прокладкой на хвостовую часть клинка надевается металлическая планка с площадкой и двумя отверстиями для крепления выводного провода и вилки личного шнура (см. рис. 46, ж—л). Наконечник с контактным механизмом показан на рис. 50. Полный комплект электрофиксатора состоит из аппарата, двух катушек-сматывателей, двух шнуров, соединяющих катушки с аппаратом, и двух световых указателей для дублирования сигналов аппарата и демонстрации счета уколов. При фехтовании на электрорапирах фиксатор решает только две судейские задачи: определяет качество укола и место нанесения укола

действительного или недействительного). Время нанесения укола |

и выигрыш темпа |

|

определяет старший судья. |

|

|

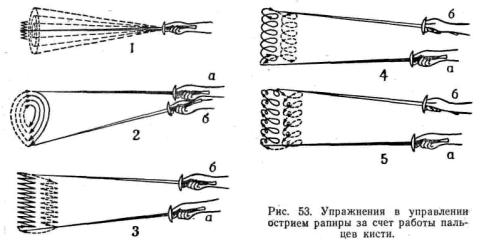

Рапиристы фехтуют в |

специальном защитном костюме белого» |

цвета (для лучшей |

видимости боевых действий и уколов), в гетpax или белых чулках и специальных фехтовальных или резиновых туфлях. Поверх фехтовальной куртки надевается электрокуртка, сделанная из тонких металлических нитей. Обязательной принадлежностью для женшин является специальный бюстгальтер из кожи или легкого металла. Снаряжение рапириста показано на рис. 51.

101

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ИМ

Раздел основных положений и движений является важнейшим в начальном обучении технике фехтовальных движений. Этот раздел охватывает все типовые статические положения и движения спортсменов в боевых приемах. Они многократно повторяются в различных вариантах во всех действиях фехтовальщика, благодаря чему развиваются необходимые спортсмену специализированные физические и другие качества, умения и навыки.

Основные положения и движения в фехтовании на рапире включают в себя следующие группы приемов: строевые положения и движения, боевую стойку и передвижения в ней, выпад и передвижения, позиции и их перемены, уклонения, бросок «стрелой», соединения, их перемены и упражнения с клинком.

Держание рапиры. Держание рапиры с прямой рукояткой показано на рис. 52, а.

Рапира кладется рукояткой на середину ладони, большой палец накладывается на спинку рукоятки на 1 см от дна гарды. Указательный палец располагается с противоположной стороны, слегка касаясь гарды. Остальные три пальца ложатся на рукоятку и своими подушечками мягко прижимают ее к ладони.

Держание рапиры с поперечником показано на рис. 52, б. Большой палец накладывается сверху на металлическую часть рукоятки, слегка отступя от гарды, а указательный палец— снизу и касается дна гарды. Средний палец подушечкой первой фаланги упирается в поперечник с левой его стороны. Безымянный палец и мизинец ложатся на деревянную часть рукоятки и слегка прижимают ее к мягкой части ладони у большого

102

пальца.

Держание рапиры с рукояткой «пистолет» показано на рис. 52, в. Рукоятку

«пистолет» держат так же, как и рапиру с прямой рукояткой, только снизу пальцы обхватывают нижний выступ и рукоятку «пистолета», слегка прижимая ее к подушечке большого пальца.

Держание электрорапиры такое же, как и в описанных выше способах, и отличается лишь тем, что электрошнур проходит в отверстие перчатки (рис. 52, г).

Управление клинком. Техника фехтования на рапирах требует быстрых, тонких и точных движений оружием. Управление клинком обеспечивается за счет тонких движений пальцев в сочетании с движением кисти в лучезапястном суставе. Управление пальцами состоит в том, что при держании рукоятки оружия кисти не напряжены, легко сжимают рукоятку и рапирист, двигая оружием, чередует более интенсивное сокращение мышц пальцев с расслаблением. При этом большой и указательный пальцы, слегка сжимая рукоятку, управляют клинком, а остальные три пальца легко прижимают рукоятку к ладони. За счет ослабления пальцев можно изменять направление движения острия в желаемую сторону по наименьшей амплитуде.

Движения пальцев сочетаются с движениями в лучезапястном и других суставах вооруженной руки, что позволяет производить: быстрые движения оружием, тонко обходить оружие противника в наступательных действиях, продвигать вооруженную руку вперед и овладевать оппозицией клинка, менять соединения, захватывать оружие противника и более сильно отражать его оружие в защитных действиях.

Частая смена сокращения и расслабления мышц пальцев и предплечья при управлении рапирой повышает готовность нервно-мышечной системы фехтовальщика к проявлению максимально быстрых двигательных действий. При движении пальцами тактильные ощущения в большей мере переносятся на клинок, что позволяет рапиристу через оружие чувствовать и улавливать характер многих боевых действий, состояние и намерения противника. Управление клинком, как и чувство клинка противника, развивается постепенно, при систематической тренировке. Рапирист, управляющий клинком засчет пальцев, имеет преимущество над тем, кто не владеет этой техникой.

Обучение держанию рапиры и управлению клинком.

Групповое обучение. На первом занятии преподавателе знакомит учеников с оружием, показывает рапиры с различными рукоятками, демонстрирует наглядные пособия, сообщает размеры, вес, как надо разбирать и монтировать рапиру, как держать ее боевом положении. После ознакомлении с оружием полезно демонстрировать короткометражный фильм, показать основные приемы и вольный бой. Если учебного фильма нет, преподаватель со своим помощником должен показать приемы боя в индивидуальном уроке. После этого приступают к изучению приемов фехтования.

Индивидуальное обучение. Во время самостоятельной работы преподаватель подходит к каждому ученику со стороны спины и, проверяет правильность держания оружия и управлеия клинком. Своей рукой, положенной на кисть ученика, передает ему чувство управления клинком за счет пальцев.

Задача 1. Обучение способу держания рапиры

Задания, команды |

Частные задачи и средства |

1. Раздать оружие |

а) дежурный, обходя строй, передает каждому занимающемуся |

|

рапиру; |

|

б) взять рапиру левой рукой под гарду концом вниз-назад |

2. Взять рапиру в правую |

а) левой рукой поставить рапиру перед собой горизонтально |

руку и почувствовать |

концом вперед; |

правильный способ |

б) положить рукоятку рапиры на ладонь правой руки, большой |

держания. Проделать |

палец наложить на спинку рукоятки, а указательный снизу; |

несколько раз |

в) повернуть кисть с рапирой ногтями вверх и чуть влево, |

самостоятельно |

одновременно положить остальные три пальца на вогнутую |

103

|

часть рукоятки и слегка прижать ее к ладони |

3. Поставить |

а) выпрямить вооруженную руку и согнуть несколько раз под |

вооруженную руку в |

тупым углом (меньшим и большим); |

боевое положение под |

б) при сгибании вооруженной руки локоть движется вниз и |

разными углами |

немного внутрь; |

|

в) обратить внимание, чтобы рапира не двигалась в стороны, а |

|

только вперед-назад и правое плечо не поднималось |

4. Ощущать рукоятку |

а) приблизить рапиру и легко ощущать ее в начале большим и |

рапиры пальцами |

указательным пальцами; |

|

б) ощущать рукоятку рапиры всеми пальцами, слегка сжимая их |

Задача 2. Обучение управлению клинком рапиры за счет движения пальцев кисти

Задания, команды |

Частные задачи и средства |

1. Слегка сжимая рукоятку |

а) поставить вооруженную руку под тупым углом и, |

рапиры пальцами, управлять |

немного сжимая и расслабляя пальцы, наблюдать |

движением острия клинка |

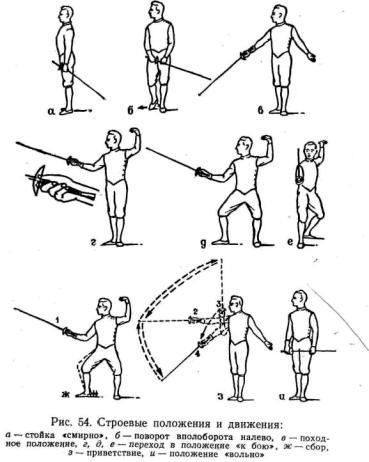

движение острия клинка вверх и вниз (рис. 53—1); |

(выполнять самостоятельно) |

б) так же немного сжимая и расслабляя пальцы, создавать |

|

и наблюдать тонкие круговые движения острия (рис. 53-7) |

2. Острием рапиры |

а) двигать острие клинка по дугам (рис. 53—2); |

«написать» различные фигуры |

б) выполнять движения единиц справ» налево и слева |

за счет легкого сжимания и |

направо (рис. 53—3) затем круговые движения острием в |

расслабления мышц пальцев |

обе стороны; |

вооруженной руки (дей- |

в) также за счет сжимания и расслабления пальцев кисти |

ствовать самостоятельно 2— |

выполнять «написание» острием рапиры «завитушек» и |

Змин.) |

буквы «з» (рис. 53—4,5), |

|

г) если устанет вооруженная рука, расслабить мышцы и |

|

встряхнуть руку |

Упражнения в «написании» различных фигур, цифр острием рапиры целесообразно многократно повторять при обучении боевой стойке, передвижениям, перемене позиций и т. д.

Строевые положения и движения.

Строевая стойка «смирно» и «вольно» применяется при построениях для занятий, на парадах и соответствует уставной стойке. Рапира в левой руке, опущенная рукояткой вперед, клинок держится пальцами под гардой, хватом сверху, конец оружия направлен назад и вниз (рис. 54, а). По команде «Вольно!» фехтовальщик расслабляет мышцы одной из ног, не сходя с места.

Исходное положение выполняется из стойки «смирно» на два счета. На первый счет

104

делают пол-оборота налево на каблуке левой и носке правой ноги, одновременно рукоятка берется правой рукой одним из указанных выше способов (рис. 54, б).

На второй счет правую ногу приставляют пяткой к пятке левой ноги под прямым углом, вооруженную руку выносят вперед-вниз против правой ноги, левую руку — назад-вниз в линию плеч (рис. 54, в). В конечном исходном положении голова повернута лицом к противнику. Плечи и таз находятся в одной плоскости вполоборота налево.

Возвращение в стойку «смирно» выполняется в обратной последовательности: полоборота направо с одновременным взятием рапиры в левую руку и приставлением левой ноги к правой с опусканием правой руки.

Приветствие (салют) на соревнованиях отдается судье, зрителям и противнику. На учебных занятиях приветствие отдается в одну сторону — партнеру или тренеру. Из исходного положения вооруженную руку сгибают в локтевом суставе к подбородку и поворачивают кисть ладонью к лицу (рапира и предплечье в вертикальном положении) (рис. 54, з) и выпрямляют руку в сторону приветствуемого. Салют выполняется также сгибанием и выпрямлением вооруженной руки в сторону старшего судьи, зрителей и противника. При салюте голову поворачивают лицом в сторону приветствуемых, а вооруженную руку после салюта опускают в исходное положение. Перед боем, после салюта, бойцы надевают маски.

Положение «подвысь» аналогично положению согнутой вооруженной руки при салюте. Принимается оно в торжественных случаях при построении и отдаче рапорта на парадах при подъеме и опускании флага во время гимна, а также при докладе старшему судье или тренеру о построении группы (рис. 54, з).

Положение «к бою» — начальное типовое положения боевой стойки, необходимое для обучения новичков. Боевая стойка рапириста требует искусного владения перемещением центра тяжести в боевых действиях и развития устойчивости, статической выносливости, правильной осанки. Поэтому в начальном обучении рекомендуется усвоить правильный переход в положение «к бою».

Положение «к бою» выполняется из исходного, положения на один счет. Вооруженную

105

руку сгибают в локтевом суставе под тупым углом, кисть на высоте груди ладонью вверх, острие нa уровне глаз. Одновременно левую руку сгибают в локте и под нимают вверх, локоть немного выше плеча, кисть расслаблена (рис. 54,г). Правую ногу выставляют вперед по боевой линии ног полторы ступни, каблук против каблука, ноги сгибают в коленям так, чтобы тяжесть тела распределялась равномерно на обе ноги. Туловище прямое, голова повернута лицом к противники плечи на линии таза вполоборота налево (рис. 54, д, е).

Сбор, или призыв,— это возвращение из положения «к бою» в исходное положение после урока или боя; может быть также сигналом для остановки занятия или боя в случае поломки клинка, ранения и т. п. Выполняется сбор из положения «к бою» двойным ударом пятки впереди стоящей ноги о пол (рис. 54, ж), выпрямлением ног и одновременным приставлением правой ноги к левой. При этом вооруженную руку выпрямляют в сторону противника до горизонтального положения и отдают приветствие, а затем опускают вниз в исходное положение (рис. 54, з).

Положение «вольно» применяют для отдыха на занятиях и при остановке боя. Положение «вольно» принимается на один счет (рис. 54, и). Ноги выпрямлены, впереди стоящая нога приставлена, руки свободно опущены, клинок движется вниз и назад, левая рука придерживает клинок за середину в горизонтальном положении.

Из положения «вольно» боевая стойка принимается на один счет. Руки с оружием поднимают вверх (оружие проходит около груди), одновременно сгибают ноги, правую ногу и руку ставят в положение «к бою».

Обучение строевым положениям и движениям.

Групповое обучение. Строевые положения и движения изучаются в группе в одной-двух шеренгах. Выполняются упражнения под команду и по заданию преподавателя. Во время самостоятельного выполнения приемов преподаватель наблюдает за каждым учеником, вскрывает недостатки и указывает способы устранения их. Дальнейшее совершенствование обучаемых проводится в учебной практике в парах или в группах по 5—6 человек, где один назначается старшим. Занимающиеся выполняют приемы по заданию преподавателя, и каждый руководит группой поочередно.

Задача 1. Обучение боевой стойке с оружием, поворотам на месте и в движении

Задания, команды |

Частные задачи и средства |

1. Почувствовать правильную осанку |

а) рапира в левой руке держится под гардой, концом |

в строевой стойке. «Становись!», |

назад-вниз; |

«Смирно!» |

б) стать прямо, убрать подбородок на себя, плечи |

|

развернуть, не напрягаться; |

|

в) каблуки вместе, носки врозь, колени выпрямить, |

|

руки свободно опущены ладонями внутрь, пальца |

|

согнуты и прижаты к бедру |

2. «Вольно!» |

Ослабить одну из ног |

3. Выполнить равнение в строю |

а) повернуть голову направо, каждый должен видеть |

направо и налево. «Равняйсь!», |

грудь четвертого человека, считая себя первым; |

«Смирно!» |

б) поставить голову прямо и не шевелиться |

4. Выполнять повороты направо, |

Во время поворотов рапиру приподнимать и |

налево и кругом на месте |

держать в вертикальном положении вдоль бедра |

самостоятельно. «Действуйте!» |

|

5. Выполнить приемы: оружие |

На счет «раз» сделать шаг вперед левой ногой и |

положить, оружие взять. «Оружие |

положить рапиру гардой вперед на линию носка |

положить!», «Оружие взять!» |

левой ноги. На счет «два» приставить левую ногу к |

|

правой |

6. Выполнять строевые приемы в |

а) построить обучаемых в две шеренги лицом |

учебной практике. Первые номера |

один к другому; |

командуют вторыми |

б) исправлять недостатки, давать нужные указания, |

|

советы. |

106

Задача 2. Обучение переходу в исходное положение, приветствию и рапорту

|

Задания, команды |

|

Частные задачи в средства |

1. |

Выполнить переход из строевой |

а) вместе с полуоборотом налево взять рапиру за |

|

стойки в исходное положение. «В |

рукоятку правой рукой и повернуть голову в сторону |

||

исходное положение становись!» |

партнера; |

||

|

|

б) слегка приподнять правую ногу вверх-вперед и четко |

|

|

|

приставить ее к каблуку левой под прямым углом, а |

|

|

|

рапиру вынести вперед, в сторону партнера |

|

2. |

Выполнить переход из ис- |

Вместе с пол-оборотом направо взять рапиру в левую |

|

ходного положения в строевую |

руку под гарду и четко приставить левую ногу к правой, |

||

стойку. «Смирно!» |

руки свободно опустить вдоль тела |

||

3. |

Отдать приветствие партнеру |

Приветствовать друг друга поочередно и одновременно |

|

4. |

Отдать приветствие в три |

Из положения подвысь выпрямить вооруженную руку в |

|

стороны. Выполняется под |

сторону противника, старшего судьи и зрителей |

||

команду «Салют!» |

|

|

|

5. |

Четко выполнять пройденные |

Поочередно командовать один другому и. выполнять |

|

приемы под команду партнера |

пройденные строевые приемы |

||

6. |

Отдать рапорт с салютом |

а) перестроить учеников по 3—5 человек. Назначить |

|

оружием старшему судье или |

старших; |

||

преподавателю |

б) поочередно ученики командуют подгруппой: |

||

|

|

«Смирно!», «Подвысь!», «Равнение направо!» (налево |

|

|

|

или на середину) и отдают рапорт |

|

|

Задача 3. Обучение «вольно» переходу в положение «к бою», и выполнение «сбора» |

||

|

|

|

|

|

Задания, команды |

|

Частные задачи и средства |

1. |

Выполнить переход в положение |

а) для выполнения дать счет; б) из положения «к |

|

«к бою» на два счета. «К бою |

|

бою» опустить обе руки, приставить правую ногу к |

|

готовьсь!», «В исходное становись!» |

левой на один счет |

||

2. |

Самостоятельно выполнить |

|

а) обратить внимание, чтобы тяжесть тела была |

переход в положение «к бою» на два |

равномерно распределена на обе ноги; б) ступни |

||

счета, а возвра-щение в исходное |

|

ног на боевой линии, под прямым углом, колени |

|

положение на один счет |

|

развернуты |

|

3. |

Выполнить переход из положения |

а) положение «вольно с оружием» выполнять на |

|

«к бою» в положение «вольно» и |

|

один счет. Обе руки опускают вниз, правую ногу |

|

наоборот. Командовать самому себе |

приставляют к левой; |

||

«К бою готовьсь!», «Вольно!» |

|

б) из положения «вольно!» для перехода «к бою» обе |

|

|

|

|

руки с оружием поднимают вверх, рапира проходит |

|

|

|

около груди и выносится вперед в положение «к |

|

|

|

бою» |

4. |

Из положения «к бою» выполнить |

Из положения «к бою» стучать пяткой правой ноги о |

|

«сбор» под команду «Делай сбор!» |

|

пол два раза, приставить правую ногу к левой, отдать |

|

|

|

|

приветствие партнеру |

Индивидуальное обучение. Во время выполнения упражнений самостоятельно преподаватель подходит к каждому ученику и проверяет правильность выполнения приемов:

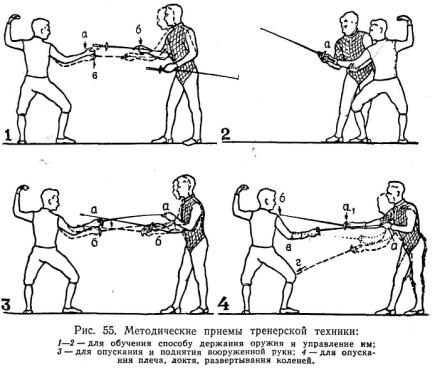

1)взять клинок ученика правой рукой за середину, отвести кисть его руки в нужную сторону, предложить ученику отпустить оружие, а затем положить рукоятку на ладонь ученика (рис. 55, 1);

2)взять правой рукой за кисть ученика, а левой за локоть, поставить правильно руку и показать работу пальцев (рис. 55, 2);

107

3) взять рапиру ученика левой рукой за острие и нажать своим оружием на клинок и гарду рапиры ученика, опуская или приподнимая его вооруженную руку (рис. 55, 3);

4) при необходимости заставить ученика опустить напряженное плечо, убрать локоть внутрь, развернуть ногу преподаватель действует клинком своей рапиры, дотрагиваясь оружием до определенной части тела ученика (рис. 55, 4).

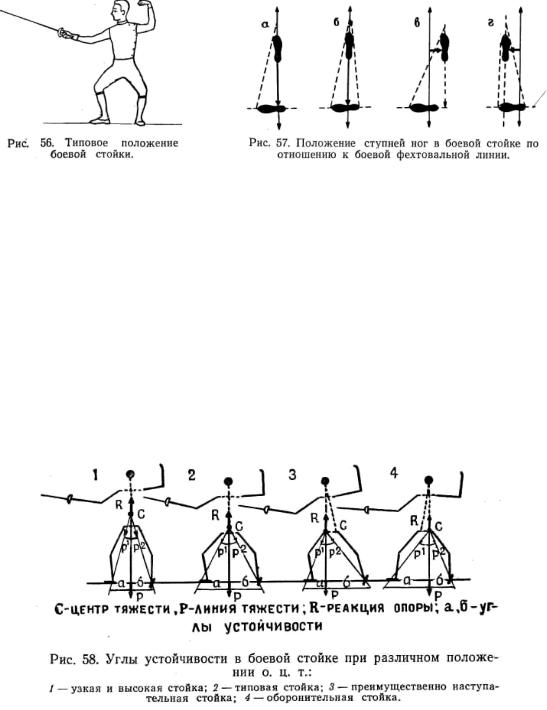

Боевая стойка и передвижения в ней. Боевая стойка рапириста — наиболее выгодное и целесообразное положение тела бойца во время боя (рис. 56). Положение боевой стойки позволяет изменять взаимное расположение звеньев тела, а также противодействовать колебаниям тела в различных плоскостях и обеспечивает оптимальные условия для сохранения равновесия всего тела при динамике действий.

Анализ наиболее типичных статических положений бойца в боевой стойке при наступательных и оборонительных действиях позволит лучше понять закономерности динамики техники приемов боя рапирного фехтования.

Степень устойчивости фехтовальщика в боевой стойке обусловлена рядом признаков: величиной площади опоры и выгодной постановкой ступней ног по отношению к боевой линии, высотой общего центра тяжести (о.ц.т.), прохождением линии тяжести через площадь опоры и сохранением целесообразного угла вертикального поворота тела по отношению к боевой плоскости, выгодным положением таза и позвоночника.

Величина площади опоры образуется подошвенной поверхностью стоп и площадью, заключенной между ними. В боевой стойке нужно учитывать выгодную постановку ступней ног по отношению к боевой фехтовальной линии, благодаря чему обеспечивается лучшая устойчивость и сохранение равновесия всего тела.

Выдвижение впереди стоящей ноги на полторы-две ступни от сзади стоящей ноги и перпендикулярное положение ее по отношению к пятке сзади стоящей ноги (рис. 57, а) следует считать наиболее целесообразным для школьного обучения.

Постановка выдвинутой ноги в боевой стойке перпендикулярна центру стопы (рис. 57, б)

ихарактерна для большинства мастеров современного фехтования. Это положение наиболее целесообразно, так как обеспечивает лучшую устойчивость всего тела, прямолинейность и скорость движений. Постановка выдвинутой ноги вправо или влево от боевой линии (рис. 57, в, г) не обеспечивает нужной устойчивости и приводит к изменению направления движения

ипотере равновесия.

108

О. ц. т. тела в боевой стойке фиксируется в мгновенных статических положениях в моменты собранности бойца для решающих действий. О. ц. т. перемещается при всяком изменении положения отдельных частей тела в ходе боевых действий.

Высота о. ц. т. в боевой стойке зависит от степени сгибания ног в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Оптимальное сгибание ног зависит от благоприятного физиологического состояния многосуставных мышц, когда синергисты сокращены, а антагонисты растянуты. Это благоприятное состояние мышц в боевой стойке создается при условии, когда угол, образованный голенью и бедром обеих ног, одинаков. Сгибание ног в коленных и других суставах равно 125—135° по отношению к площади опоры (рис. 57, а— г). Это относится к положению боевой стойки, когда вес тела на обеих ногах или на впереди стоящей ноге.

В зависимости от тактических задач, решаемых в бою в наступательных или оборонительных действиях, в боевой стойке фехтовальщик имеет различную устойчивость. Рассмотрим три основных, наиболее типичных положения в боевой стойке.

1. Более устойчивое положение боевой стойки с равномерным распределением о. ц. т. (см. рис. 58, 1, 2). В этом положении линия тяжести тела проходит через центр площади опоры. Углы устойчивости и равнодействующие реакции опоры вперед и назад равны, мышцы в благоприятном физиологическом состоянии, синергисты сокращены, антагонисты растянуты. Такое целесообразное положение бойца в боевой j стойке выгодно для быстрого маневрирования вперед и назад, оно применяется во всех действиях наступления и обороны. Равномерное распределение о. ц. т. в боевой стойке имеет некоторые недостатки, так как для обеспечения максимальной скорости выпада в атакующих действиях из этого положения требуется некоторое приближение центра тяжести тела к переднему краю, опоры за счет движения туловища вперед. Такое небольшое движение тела иногда позволяет противнику улавливать тонкие сигналы начала атакующих действий. Однако опытные мастера искусно маскируют эти движения тела игрой оружия и широко-применяют их в динамике боя для решения разнообразных тактических задач. Это положение боевой стойки является типовым, и его применяют в начальном обучении для усвоения основ школьной техники, правильной

109

постановки позвоночника, таза и всего тела, чтобы иметь правильную и красивую осанку.

2.Менее устойчивое положение боевой стойки с распределением о. ц. т. ближе к переднему краю опоры (рис. 58, 3). Это также целесообразное положение бойца в боевой стойке в наступательных действиях. Оно позволяет быстро маневрировать вперед и назад и широко применяется во всех видах наступления и обороны. В этом положении о. ц. т. находится несколько впереди за счет небольшого наклона туловища. Это создает выгодные условия для движения тела вперед, хотя при этом возникает некоторая загруженность впереди стоящей ноги, что затрудняет поднятие носка ноги при движении выпада. В такой стойке приходится начинать движение впереди стоящей ногой с пятки (естественное и выгодное положение для быстрого махового движения голени на выпад). Движение назад выполняется легко за счет отставления относительно разгруженной ноги, стоящей сзади, и одновременного толчка ногой, стоящей впереди.

3.Устойчивое положение боевой стойки с распределением о. ц. т. ближе к заднему

краю опоры (рис. 58, 4). Целесообразное положение бойца в боевой стойке при некоторых случаях активной обороны. Менее выгодно для быстрого маневрирования и применения в атакующих действиях.

В этом положении о. ц. т. незначительно подан назад за счет отклонения туловища, отчего линия тяжести тела сдвинута ближе к заднему краю опоры. Сзади стоящая нога более согнута, что не позволяет производить быстрые движения назад. Атакующие действия затруднены, так как требуется значительный путь для перенесения веса тела на впереди стоящую ногу, что вызывает колебание туловища, нарушает прямолинейность движения и замедляет скорость.

Такой боевой стойкой можно пользоваться при обороне и на границе поля боя, когда нет возможности отхода назад.

Кроме типовых положений боевой стойки фехтовальщики применяют различные варианты изменения положений о.ц.т. в зависимости от тактики истинных или ложных действий. В положении боевой стойки нужно учитывать не только наклоны туловища вперед и назад, но и наклоны и повороты его во фронтальной плоскости.

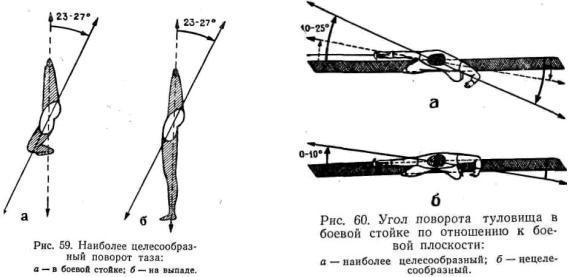

По исследованиям автора, проведенным на группе ведущих мастеров рапирного фехтования, вертикальный поворот таза и плеч по отношению к боевой плоскости в 90% случаев равен 23—27°, а в 10% случаев равен 15—22°. На этой основе наиболее целесообразным поворотом таза в типовой боевой стойке рапириста и на выпаде следует считать вертикальный угол поворота наружу по отношению к боевой плоскости, равный от 23 до 27° (рис. 59).

Наиболее целесообразным при повороте туловища по отношению к боевой плоскости можно считать угол от 10 до 25° (рис. 60, а).

Уменьшать угол поворота туловища внутрь во фронтальную плоскость от 0 до 10° (рис. 60,

110