- •Репин Борис Николаевич, Запорожец Сергей Сергеевич, Ереснов Владимир Николаевич, Трегубенко Надежда Степановна, Мялкин Сергей Михайлович водоснабжение и водоотведение наружные сети и сооружения

- •Предисловие

- •Глава 1. Нормы и объемы водопотребления. Взаимосвязь в работе элементов системы водоснабжения

- •1.1. Нормы и объемы водопотребления

- •1.2. Схемы и системы водоснабжения

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •9.3. Трубы железобетонные и бетонные

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •12.3. Влияние частоты вращения, диаметра рабочего колеса

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава i5

Глава 12

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

12.1. Схема устройства и принцип действия центробежных насосов

Насосы являются одним из видов гидравлических машин, преобразующих механическую энергию привода (электрического, дизельного, парового или др.) в механическую энергию движущейся жидкости. Насосы поднимают жидкость на определенную высоту, перемещают ее под напором на необходимое расстояние в горизонтальной плоскости, принуждают циркулировать ее в замкнутой гидравлической системе или создают и поддерживают в ней определенное давление.

Выполняя одну или несколько указанных функций, насосы входят в состав основного оборудования насосных станций или установок

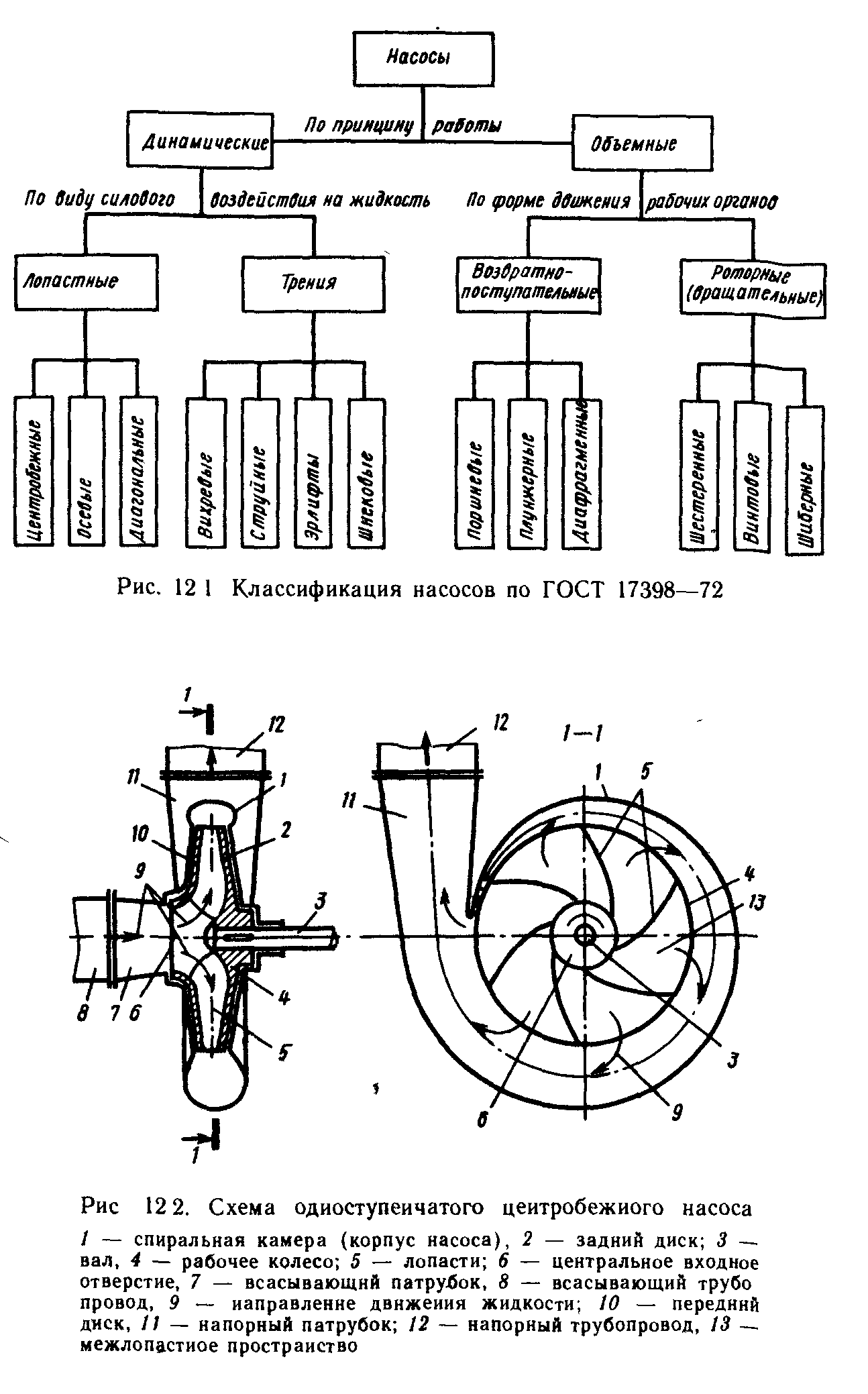

Наибольшее распространение в системах водоснабжения и водоотведения получили центробежные насосы, которые в соответствии с классификацией по ГОСТ 17398—72 (рис. 12.1) относятся к динамическим лопастным.

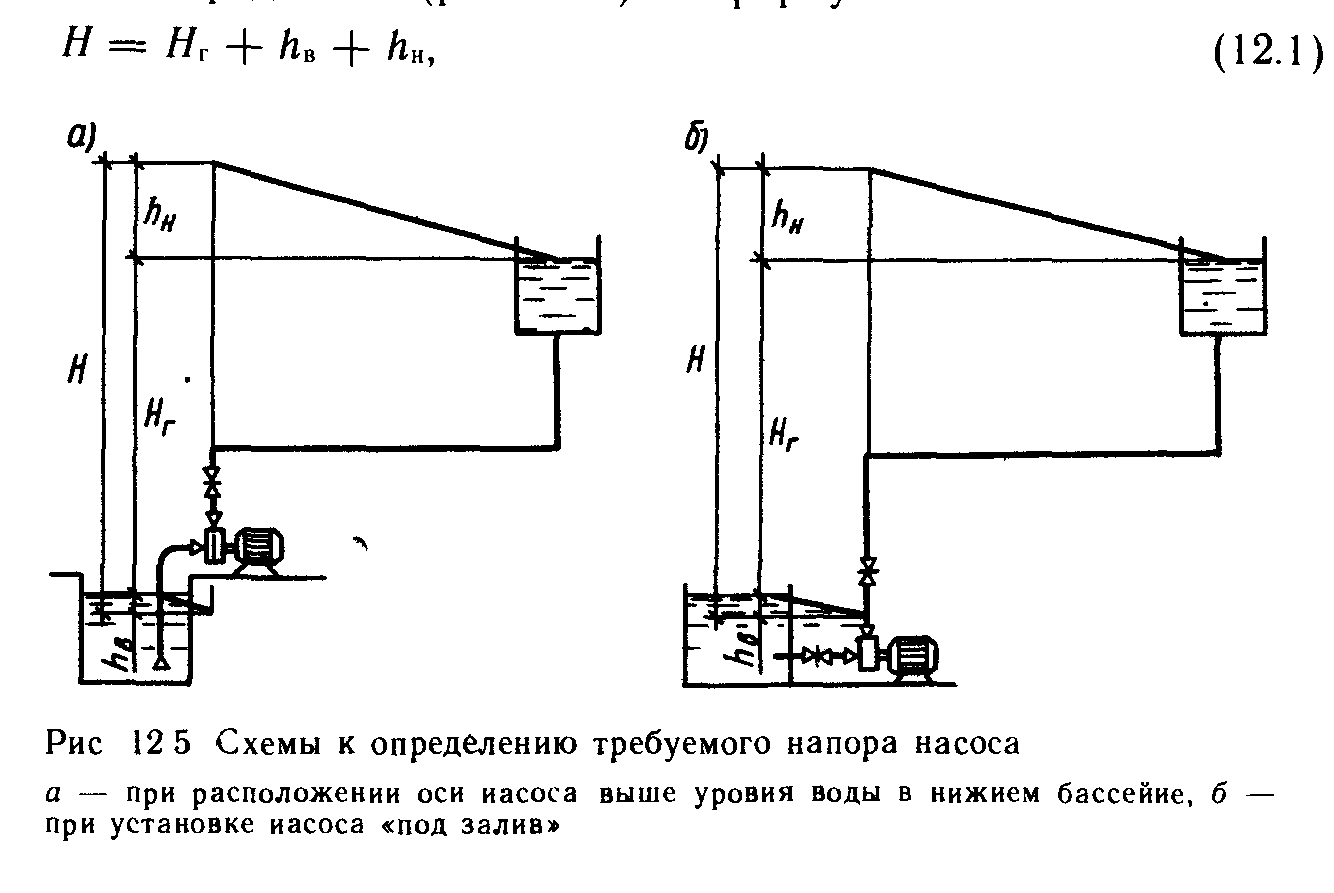

На рис 12.2 показана схема устройства центробежного насоса, основным органом которого является свободно вращающееся внутри корпуса рабочее колесо 4, насаженное на вал 3. Рабочее колесо состоит из двух дисков: переднего 10 и заднего 2, между которыми, соединяя в единую конструкцию, расположены лопасти 5, плавно изогнутые в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Внутренние поверхности дисков и поверхности лопастей образуют межлопастные каналы 13, которые при работе насоса заполнены перекачиваемой жидкостью.

При вращении рабочего колеса на каждую частицу жидкости, находящуюся в межлопастном канале, действует центробежная сила, в результате чего перекачиваемая среда выбрасывается из рабочего колеса. При этом в центре колеса создается разрежение, а в периферийной его части — повышенное давление. Непрерывный подвод воды в межлопастные каналы осуществляется, через всасывающий патрубок 7 и центральное отверстие 6 в переднем диске рабочего колеса. Движение жидкости во всасывающем трубопроводе 8 происходит вследствие разности давлений над свободной поверхностью жидкости в нижнем бассейне (атмосферное) и в центральной части рабочего колеса (разрежение), Отвод жидкости осуществляется через расширяющуюся спиральную камеру (улитку), образованную корпусом насоса. Спиральная камера переходит в короткий диффузор, образующий напорный патрубок //, присоединяемый к напорному трубопроводу 12.

В настоящее время существуют разнообразные конструкции центробежных насосов, применяемые в зависимости от требуемых параметров, назначения и условий работы.

t

На рис. 12.3 показана схема устройства многоступенчатое (в данном случае трехступенчатого) центробежного насоса, котором перекачиваемая жидкость проходит последовательно через три рабочих колеса, насаженных на общий вал. Создаваемый таким насосом напор равен сумме напоров, развиваемых каждым колесом.

На рис. 12.4 представлена схема устройства центробежного насоса с двусторонним подводом воды на рабочее колесо, каждая из половин которого симметрична друг другу относительно плоскости, совпадающей с задним диском. Подача такого насоса примерно в два раза больше подачи насоса с односторонним подводом воды (см. рис. 12.2) при равных диаметрах рабочего колеса.

12.2. Параметры и характеристики центробежных насосов. Коэффициент быстроходности

Основными параметрами насосов, определяющими область их применения, являются напор, подача, мощность, коэффициент полезного действия, допустимая вакуумметрическая высота всасывания (допустимый кавитационный запас).

Подача — объем жидкости, подаваемый насосом в единицу времени, выражается в м3/с, м3/ч, л/с.

Напор — приращение удельной энергии жидкости на участке от входа в насос до выхода из него, выражается в МПа.

Различают требуемый напор насоса и напор, развиваемый работающим насосом.

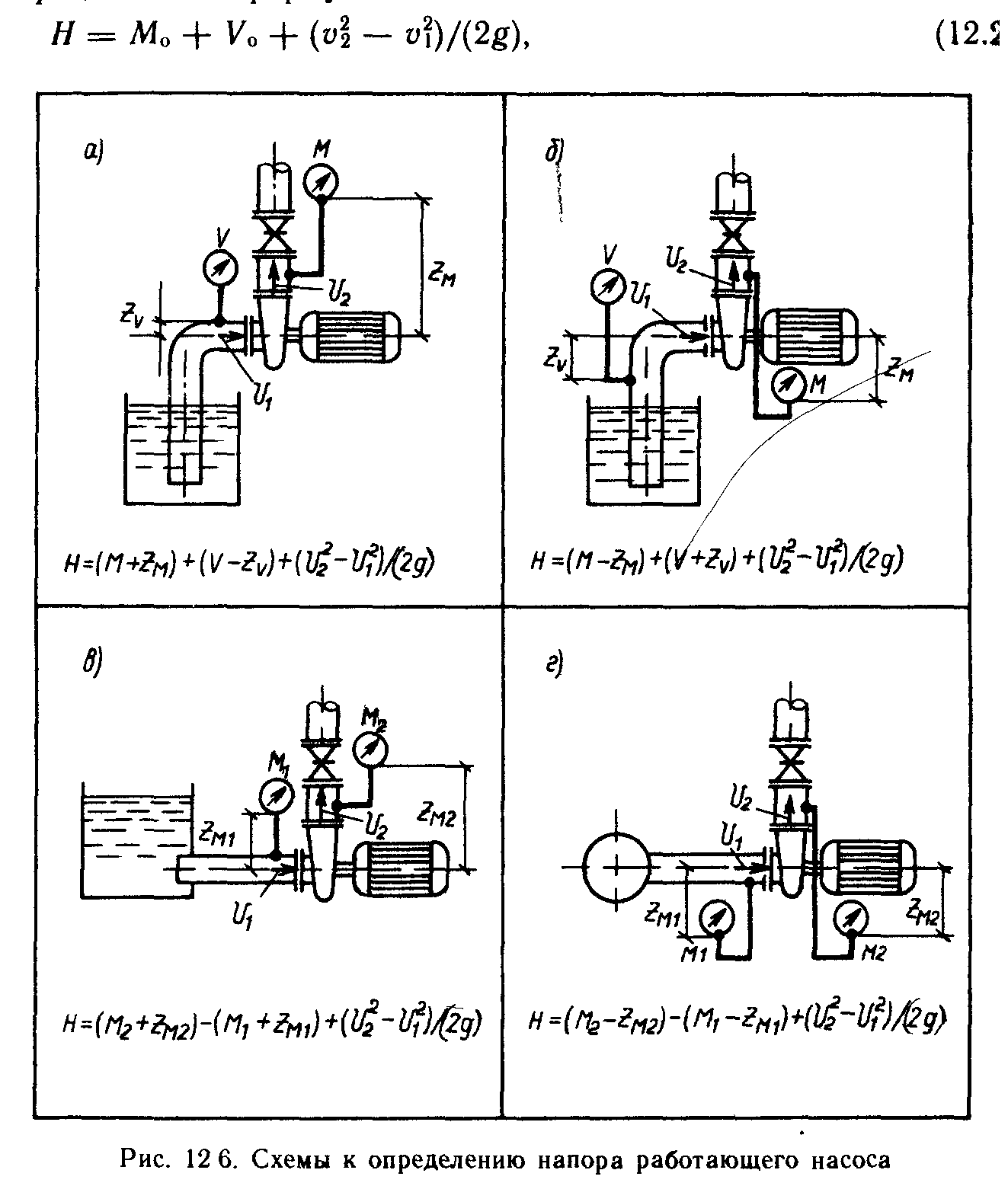

Требуемый напор, значение которого необходимо для подбора насоса, определяют (рис. 12.5) по формуле

где Hг — геометрическая высота подъема — разность геодезических отметок уровней жидкости в верхнем и нижнем бассейнах, м; hв - потери напора (местные и по длине) во всасывающем трубопроводе, м; hн - то же, в напорном трубопроводе, м. Напор, развиваемый работающим насосом, определяют по показаниям манометра на напорном трубопроводе и манометр, или вакуумметра на всасывающем трубопроводе.

При расположении оси насоса выше уровня жидкости в ннж нем бассейне (рис. 12.6, а, б) напор H, м работающего насос определяют по формуле

где М0 — показание манометра, приведенное к оси насоса, i V0 — показание вакуумметра, приведенное к оси насоса, м; V1 - скорость движения воды на входе в насос, м/с; V2 - то же, на выходе из насоса, м/с; g = 9,81 м/с2 — ускорение свободно, падения.

При расположении оси насоса ниже уровня воды в нижнем бассейне (установка насоса «под залив», (рис. 12.6, в, г) напор, м, определяют по формуле

![]()

где М01, М02 — показания манометров, приведенные к оси насоса соответственно на напорном и всасывающем трубопроводах, м.

Значения М0, М01, М02 определяют с учетом столба жидкости в подводящей к манометру трубке, т. е.

M0=M±ZM, (12.4)

где М — фактическое (замеренное) показание манометра, переведенное в м; Zм-расстояние по вертикали от уровня установки манометра до оси насоса, м; «+»— при расположении манометра выше оси насоса (рис. 12.6, а, в); «—» — то же, ниже оси насоса (рис. 12.6, б, г).

Подводящая трубка вакуумметра заполнена воздухом, поэтому при определении V0 учитывают расстояние по высоте от точки подключения вакуумметра к трубе до оси насоса Zv, м, т. е.

Vo=V±Zv, (12.5)

где V — фактическое (замеренное) показание вакуумметра, переведенное в м; «+» — при подключении вакуумметра ниже оси насоса (рис. 12.6, б); «—» — то же, выше оси насоса (рис. 12.6, а).

Мощность насоса. Для подачи расхода жидкости Q, м3/с, под напором Н, м, требуется мощность Nn, кВт:

Nn=pgQH, (12.6)

где р — плотность жидкости, кг/м3. Эту мощность называют полезной.

Мощность насоса с учетом потерь энергии в нем определяют по формуле

N=pgQH/η, (12.7)

где η - КПД насоса.

Коэффициент полезного действия насоса η учитывает все потери энергии в насосе — гидравлические ηг, объемные η0б и механические ηмех:

![]()

Коэффициент полезного действия работающего насоса определяют как отношение полезной мощности Nn к потребляемой N:

η = Nn/N. (12.9)

Коэффициент полезного действия насосного агрегата ηа определяют по формуле

![]()

где η, ηдИ, ηпр — КПД соответственно насоса, двигателя и привода; при жестком соединении вала насоса и ротора двигателя ηпр = 1.

Допустимая вакуумметрическая высота всасывания. Hвдоп — предельное значение вакуума на входе в насос, с увеличением которого нарушается сплошность потока жидкости, т.е. возникает кавитация. Область бескавитационной работы насоса может быть определена также с помощью допустимого кавитационного запаса ∆hдоп представляющего собой необходимое превышение удельной энер гии потока на входе а насос над энергией, соответствующее давлению насыщенного пара перекачиваемой жидкости,

В паспортах и каталогах насосов даются значения НВдоп, N или ∆hдоп, м, для холодной воды (t≤35°С). При расположения насоса на уровне Балтийского моря. При этом связаны они между собой следующим образом:

![]()

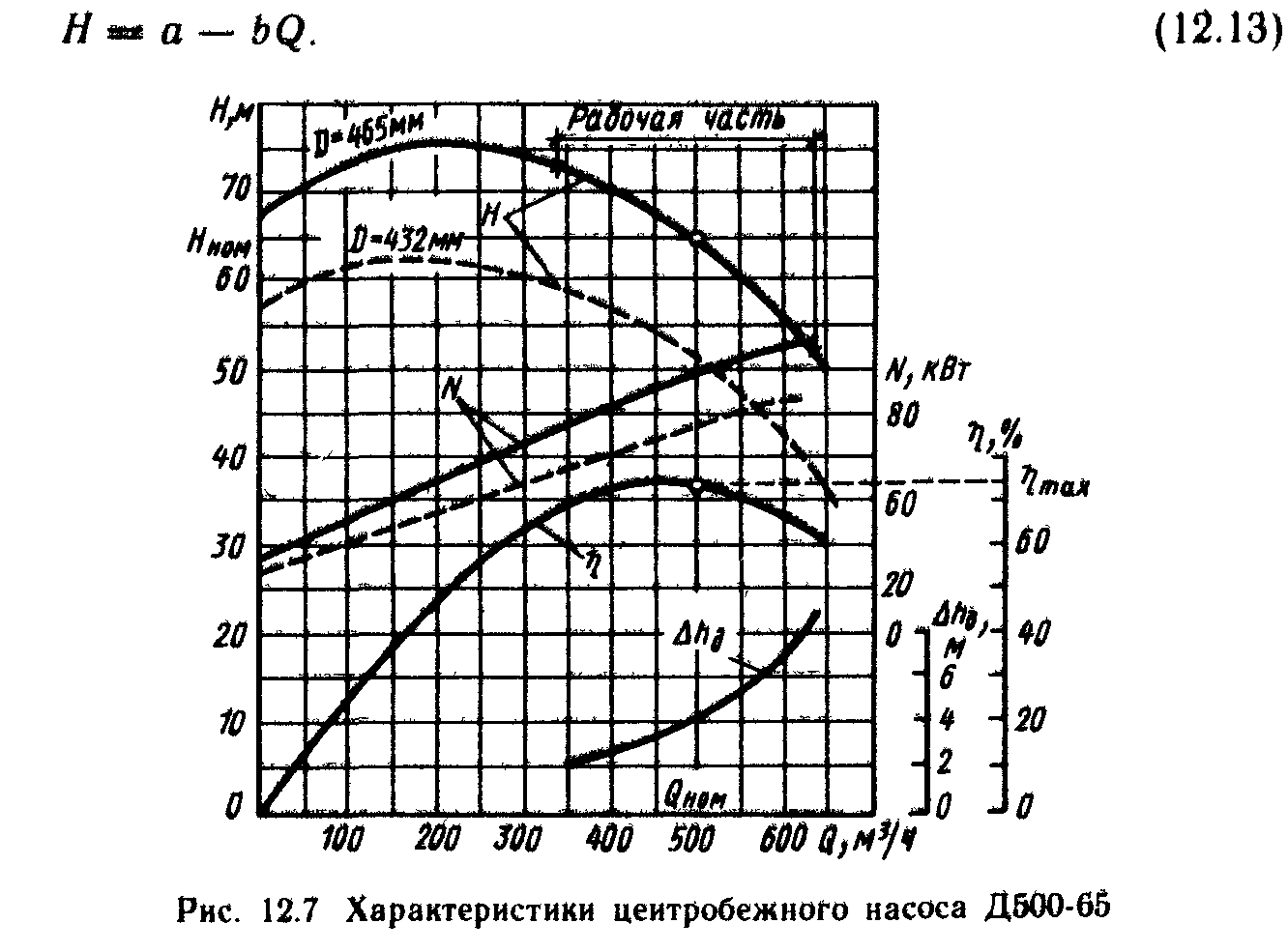

Характеристиками иасоса являются графически выражен ные зависимости в координатах Q-H, Q-N, Q-ц, Q-∆haon Соответственно напора H, мощности N, коэффициента полезного действия η и допустимого кавитационного запаса ∆hдоп от подачн Q

На рис. 12.7 показаны характеристики насоса Д500-65 Сплошные линии соответствуют максимальному диаметру рабо чего колеса, пунктирные — обточенному до минимальных разме ров.

Максимальному значению коэффициента полезного действие rima* соответствуют номинальные подача Qho1, 500 мэ/ч и напо| Я„ом = 65 м, значения которых входят в обозначение типоразмеру насоса. Область кривой Q'H, соответствующая высоким значени ям КПД, называется рабочей частью характеристики. Стремятся чтобы насос работал во всех режимах в области рабочей част! характеристики, т. е, с высоким КПД.

В Приложениях 6 и 7 даны характеристики насосов типов Д СД и СДВ.

Графические характеристики насоса дают наглядное пред ставление об изменении основных его параметров, однако т позволяют использовать электронно-вычислительную технику дл! анализа работы насосов. Для этого необходимо аналитически описание характеристик насоса.

Существует несколько способов аппроксимации кривых Q'H Q-jV, Q'l], Q-АЛд, получаемых путем заводских испытаний паса* сов, а именно: с помощью сплайи-фуикций, уравнений полно! или неполной квадратичной параболы. Выбирают тот или и hoi способ в зависимости от формы кривой и требуемой точности ait проксимации,

При проведении инженерных расчетов для аналитическое описания рабочей части характеристики Q-H с заметной кривизной (в большинстве случаев это характерно для водопроводных насосов) используют уравнение неполной квадратичной параболы

![]()

Для канализационных насосов напорные характеристики в пределах их рабочей части по форме близки к прямой. Тогда указанный участок характеристики может быть описан уравнением прямой

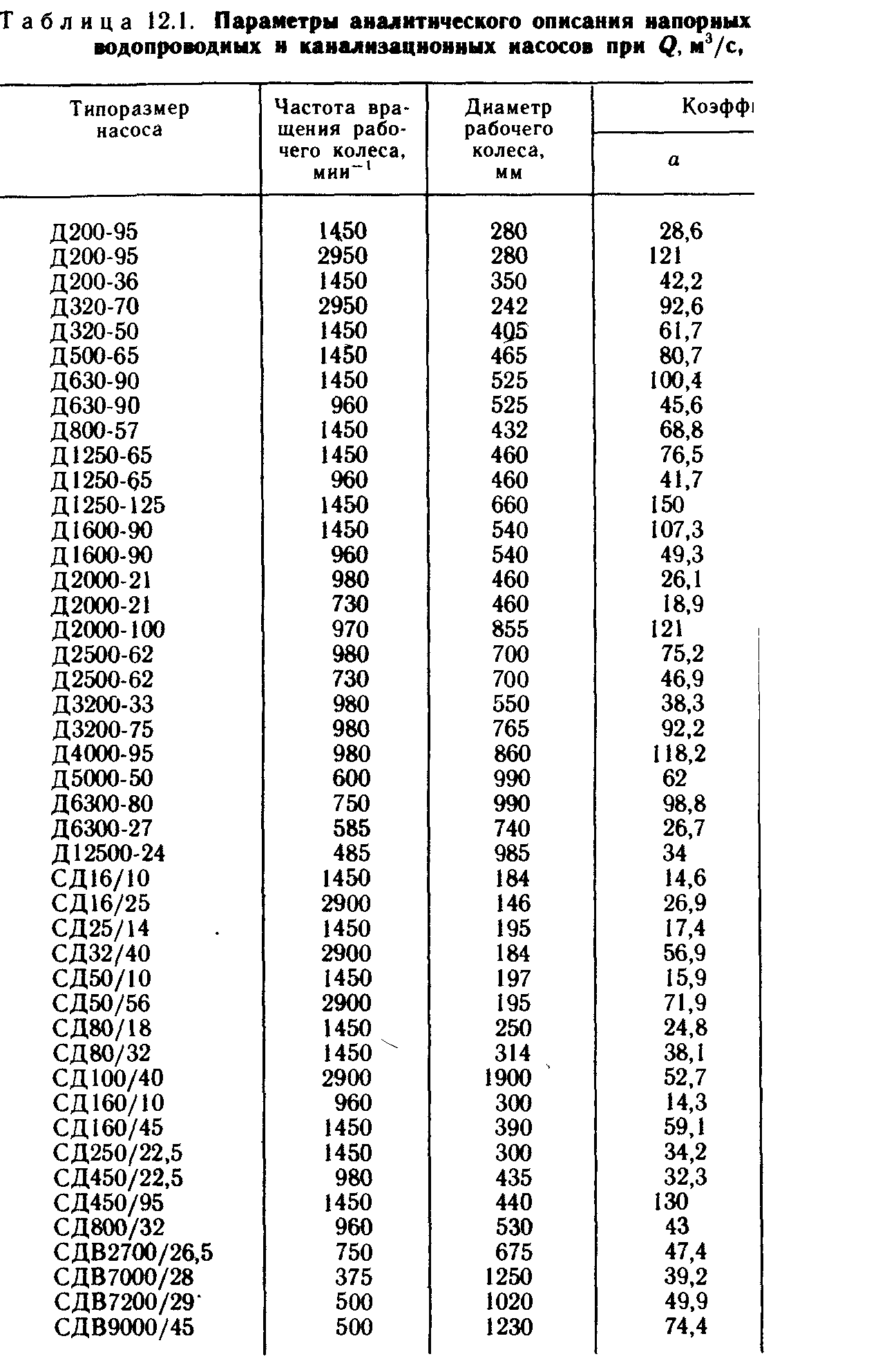

В табл. 12.1 даны коэффициенты для аналитического описания напорных характеристик водопроводных (тип Д) и канализационных (СД, СДВ) насосов с помощью соответствующих уравнений (12.12) и (12.13).

Коэффициентом быстроходности насоса называют частоту вращения модельного рабочего колеса другого (условного) насоса, геометрически подобного рассматриваемому, который при полезной мощности 735,6 Вт (1 л. с) н подаче 0,075 м3/с развивает напор 1 м.

Определяют коэффициент быстроходности п, по формуле

![]()

где Q — подача, м3/с; для насосов с двусторонним подводом воды на рабочее колесо вместо Q принимают Q/2; п — частота вращения, мин-1; Н— напор, м; для многоступенчатых насосов вместо Н принимают H/i, i — количество ступеней.

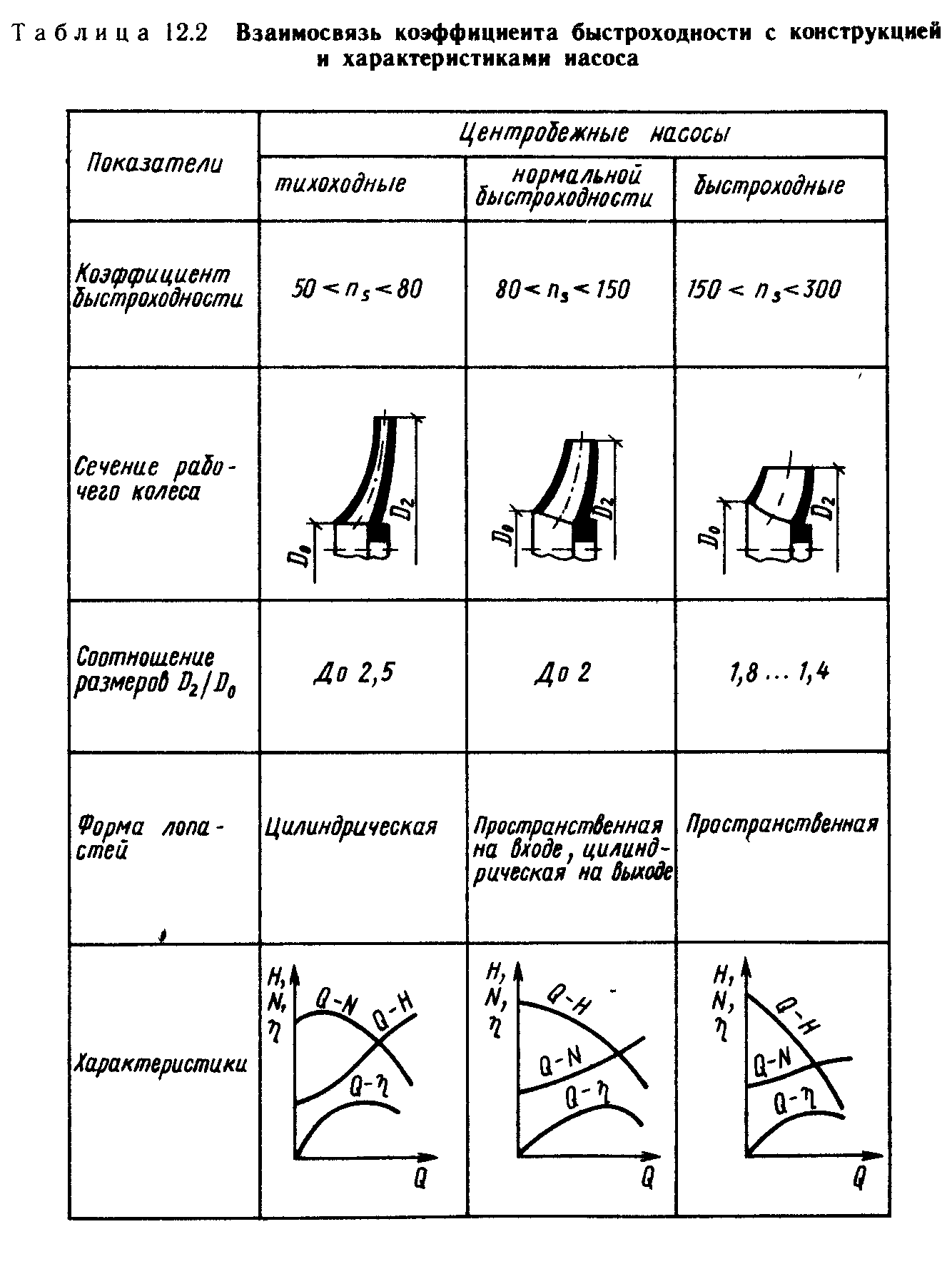

В табл. 12.2 показана взаимосвязь между значением коэффициента быстроходности с конструкцией рабочего колеса, параметрами и характеристиками центробежных насосов.

1

1