- •Репин Борис Николаевич, Запорожец Сергей Сергеевич, Ереснов Владимир Николаевич, Трегубенко Надежда Степановна, Мялкин Сергей Михайлович водоснабжение и водоотведение наружные сети и сооружения

- •Предисловие

- •Глава 1. Нормы и объемы водопотребления. Взаимосвязь в работе элементов системы водоснабжения

- •1.1. Нормы и объемы водопотребления

- •1.2. Схемы и системы водоснабжения

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •9.3. Трубы железобетонные и бетонные

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •12.3. Влияние частоты вращения, диаметра рабочего колеса

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава i5

Глава 11

СООРУЖЕНИЯ НА ВОДООТВОДЯЩИХ СЕТЯХ

11.1. Смотровые колодцы, соединительные камеры и дождеприемники

Смотровым колодцем или камерой называют располагаемую над трубопроводами шахту круглой или прямоугольной в плане формы, внутри которой труба или коллектор заменены открытым лотком. В зависимости от назначения смотровые колодцы подразделяют на линейные, поворотные, узловые и специальные. К специальным относятся контрольные, промывные, колодцы с гидрозатвором, колодцы-дождеприемники. Отдельную группу смотровых колодцев составляют перепадные колодцы.

Линейные смотровые колодцы устраивают на прямолинейных участках сетей. В зависимости от диаметра труб d, мм, расстояния между линейными колодцами /, м, принимают равными: / = 35 при d = 150, /=50 при rf= 200...450, / = 75 при d = 500...600, /=100 при d = 700...900, /= 150 при d=1000...1400, /=200 при d= 1500...2000, / = 250...300 при d > 2000. При обосновании допускается увеличение расстояний между колодцами на 15...20%. На глубоких загородных коллекторах большого диаметра при скоростях движения не менее 1,5 м/с можно увеличить расстояния между колодцами до 500 м.

Диаметры D рабочей части круглых линейных колодцев, м, зависят от диаметров d труб, мм, следующим образом: 1 — 150...200; 1,25 — 500...600; 1,5 — 800; 2—1000. При диаметрах трубопроводов свыше 1000 мм линейные колодцы, как правило, выполняют прямоугольными в плане.

Рис 11 1. Узловой колодец для уличиой сети диаметром до 400 мм-

/ — чугунный люк с крышкой, 2,3 — кольца регу лировочиое и опорное, 4,6 — железобетонные кольца диаметром соответственно 700 и 1000 мм, 5 — плита, 7—регулировочные блоки или кирпичные камни, 8 — основание, 9 — подготовка; 10 — скобы

Поворотные смотровые колодцы устанавливают в местах поворота трассы коллектора. Лоток поворотного колодца в отличие от лотка линейного колодца имеет в плане криволинейное очертание с минимальным радиусом искривления, равным 1,5 диаметра труб. Угол поворота должен быть не более 90°.

Внешняя кромка лотка поворотного колодца в зависимости от скорости течения сточных вод должна быть на 5... 15 см выше его внутренней кромки. Разновидностью поворотного колодца является ложноповоротный колодец, который служит для обозначения мест поворота на напорных линиях, в связи с чем его глубина 0,6...0,8 м не зависну от глубины заложения труб.

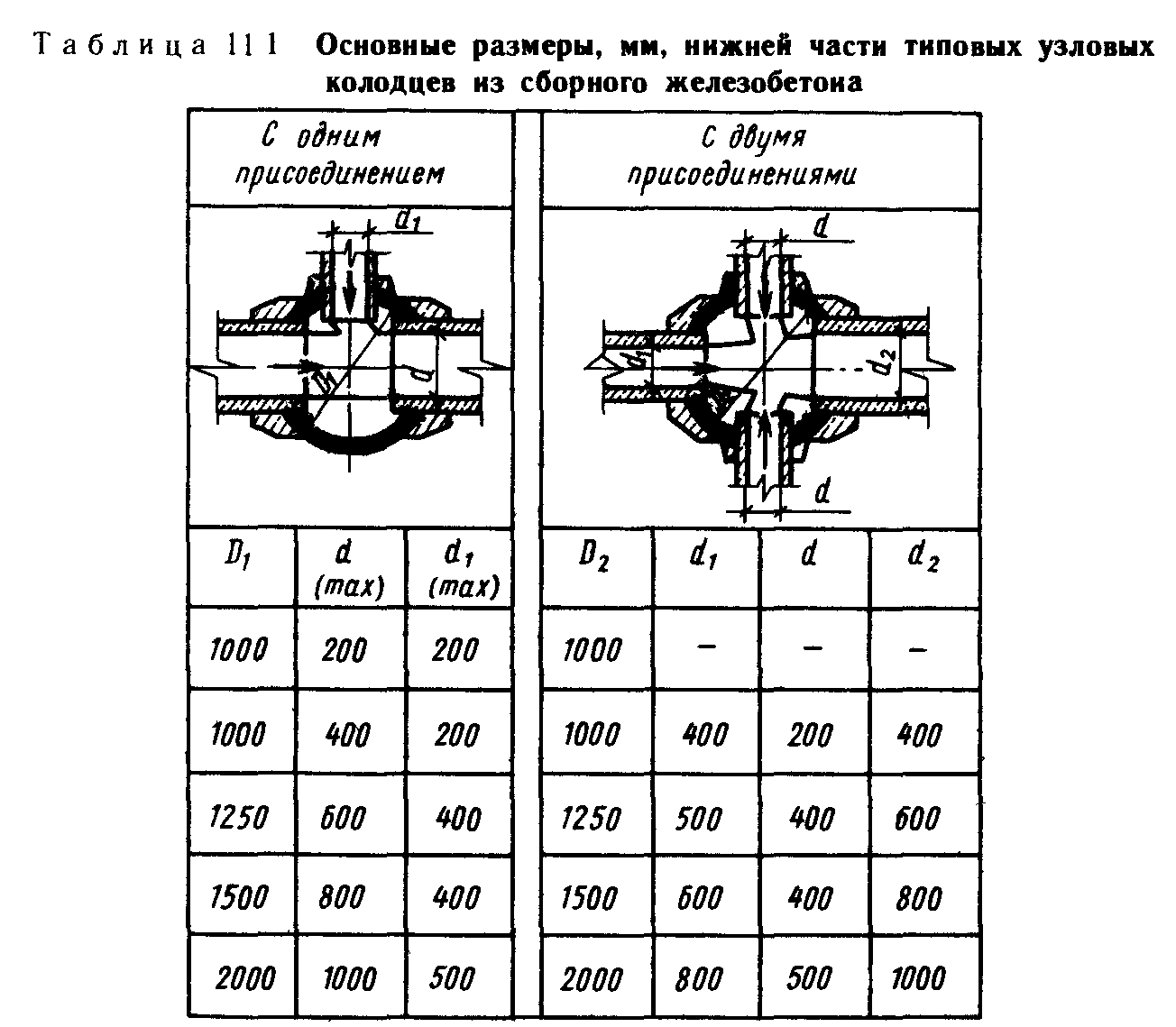

Узловые колодцы (рис. 11.1) устанавливают в местах бокового присоединения к основной сети одной или двух дополнительных линий. Узел лотков с целью сокращения гидравлических потерь выполняют в виде плавных сопряженных кривых. Узловые колодцы на крупных коллекторах называют соединительными камерами. Типовые решения узловых колодцев разработаны для боковых присоединений диаметром до 500 мм при диаметре основной линии до 1000 мм (табл. 11.1). При высотном сопряжении трубопроводов в узловом колодце по уровню жидкости нижний по течению край лотка должен быть дополнительно опущен на 1.5...3 см во избежание подпора, вызываемого боковыми присоединениями. При сопряжении трубопроводов по шелыгам дополнительного уклона не требуется.

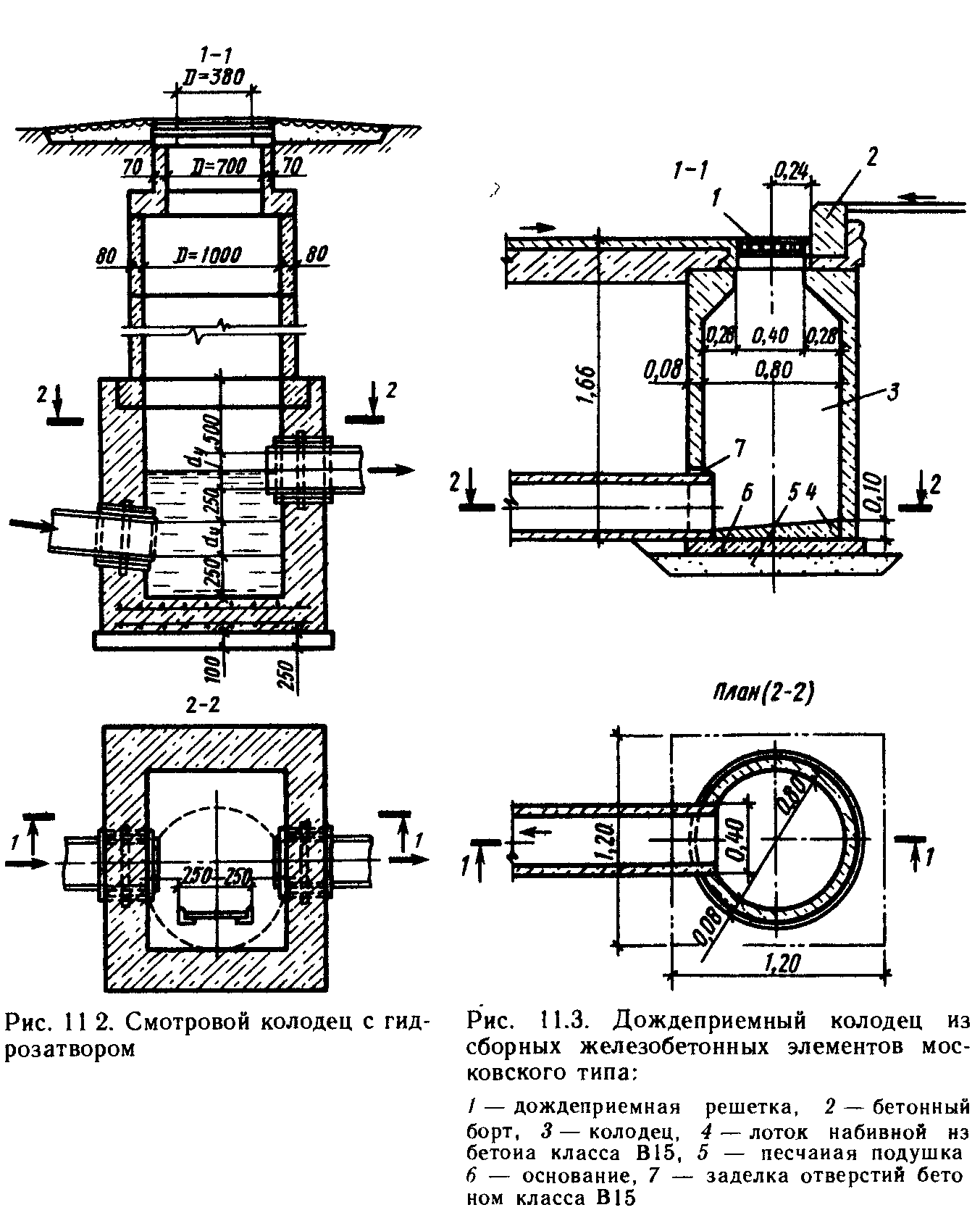

Колодцы с гидрозатвором (рис. 11.2) применяют на производственных водоотводящих сетях, когда сточные воды содержат легковоспламеняющиеся или взрывоопасные компоненты. Устройство такого колодца локализует возможное воспламенение или взрыв легковоспламеняющихся веществ, защищая соседние участки. В ряде случаев колодцы данного типа целесообразно снабжать вентиляционным устройством, а тсжже дополнительными приспособлениями для удаления плавающих загрязнений и осадка.

Дождеприемники (рис. 11.3) служат для приема дождевых (талых) вод стекающих по лоткам, кюветам или мостовым, и отведения их в закрытую водоотводящую сеть. Дождеприемник — колодец, состоящий из съемной решетки, круглой или прямоугольной шахты и днища с лотком (иногда с осадочным приямком). Длина присоединения (ветки) от дождеприемника до коллектора не более 25 м, минимальный диаметр трубы 200 мм. При диаметре коллектора более 600 мм дождеприемные решетки (на одной ветке не более четырех решеток) можно присоединять без колодца при длине ветки не более 15 м и уклоне труб не менее 0,01.

Различают две основные схемы (рис. 11.4) расположения дождеприемников:

- в пониженных местах, где дождеприемная решетка принимает весь поверхностный поток;

- на транзитных уклонах, где дождеприемная решетка принимает часть поверхностного потока, а часть «проскакивает» мимо нее.

Эффект работы дождеприемной решетки значительно повышается, если она установлена на 3...5 см ниже примыкающей к ней поверхности мостовой. Рекомендуются следующие расстояния между дождеприемниками в зависимости от продольных уклонов улиц: до 0,004 — 50 м, 0,004...0,006 — 60 м; 0,006... ...0,01—70 м; более 0,01—80 м. Глубина слоя воды ho, см, перед решеткой дождеприемника размером в плане 0,8X0,4 м и соответствующая ей пропускная способность qy л/с, следующие:

Следует, однако, учитывать что при q>100 л/с с учетом частичного засорения решетки возможен нестабильный режим ее работы (режим «захлебывания»), чего следует избегать.

11.2. Перепадные кододцы

Перепадные колодцы на водоотводящих сетях устраивают в следующих случаях:

- в местах бокового присоединения сетей к более глубоко заложенным коллекторам (рис. 11.5, а),

- на коллекторах, расположенных по крутым склонам местности, когда скорости движения сточных вод близки к максимально допустимым (рис 115,6),

- при пересечении коллектора неглубокого заложения с подземными сооружениями и коммуникациями (рис. 11.5, в),

- при затопленных .выпусках в последнем перед водоемом колодце (рис. 11 5, г)

Типы перепадных колодцев в зависимости от их конструктивных особенностей и условий применения:

- линейно-перепадные — на трубопроводах диаметром до 600 мм с высотой перепада до 0,5 и до 1,0 м на сетях дождевой канализации (основной сопрягающий элемент — прямолинейный лоток повышенного уклона),

- поворотно-перепадные — в аналогичных условиях (основной сопрягающий элемент — поворотный, лоток повышенного уклона);

- со стояком из металлических труб и с коленом в нижней части (без водобойного приямка) — в зависимости от диаметра трубопровода; допустимы следующие значения перепадов:

- со стояком из асбестоцементных и железобетонных труб (при наличии водобойного приямка с металлической плитой в основании);

- для трубопроводов диаметром 300 ..500 мм — при перепаде до 6 м; диаметр стояка принимают не менее диаметра подводящего трубопровода, в колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку;

- с водобойной стенкой-отражателем и водобойным приямком (колодец шахтного типа малой высоты) —для трубопроводов диаметром 150...500 мм; высота перепада не должна превышать 6 м при диаметре трубопровода 150. .200 мм, 4 м при диаметре 250...300 мм и 2 м при диаметре трубопровода 400...500 мм;

- с водобойными решетками — с одной решеткой из водобойных балок (плит) при перепаде 1.. 3 м, с двумя водобойными решетками при перепаде 3...4 м на сетях дождевой канализации;

- с водосливом практического профиля и сопряженным экранированием лотком —для трубопроводов диаметром 500...1600 мм при величине перепада до 3 м;

- со ступенчатыми перепадами — для трубопроводов и каналов диаметром свыше 1600 мм при перепаде свыше 3 м;

- шахтного типа с ярусными перегородками-гасителями, спиральными водосливами и т. п. — при перепаде свыше 6 м и стесненных условиях строительства.

Типовые проекты перепадных колодцев рассмотренных модификаций рассчитаны на перепад до 4 м при яак.:иьальном заглублении колодца 7 м. Во всех остальных случаях инструкции перепадных колодцев подлежат расчету и принимаются по индивидуальным проектам.

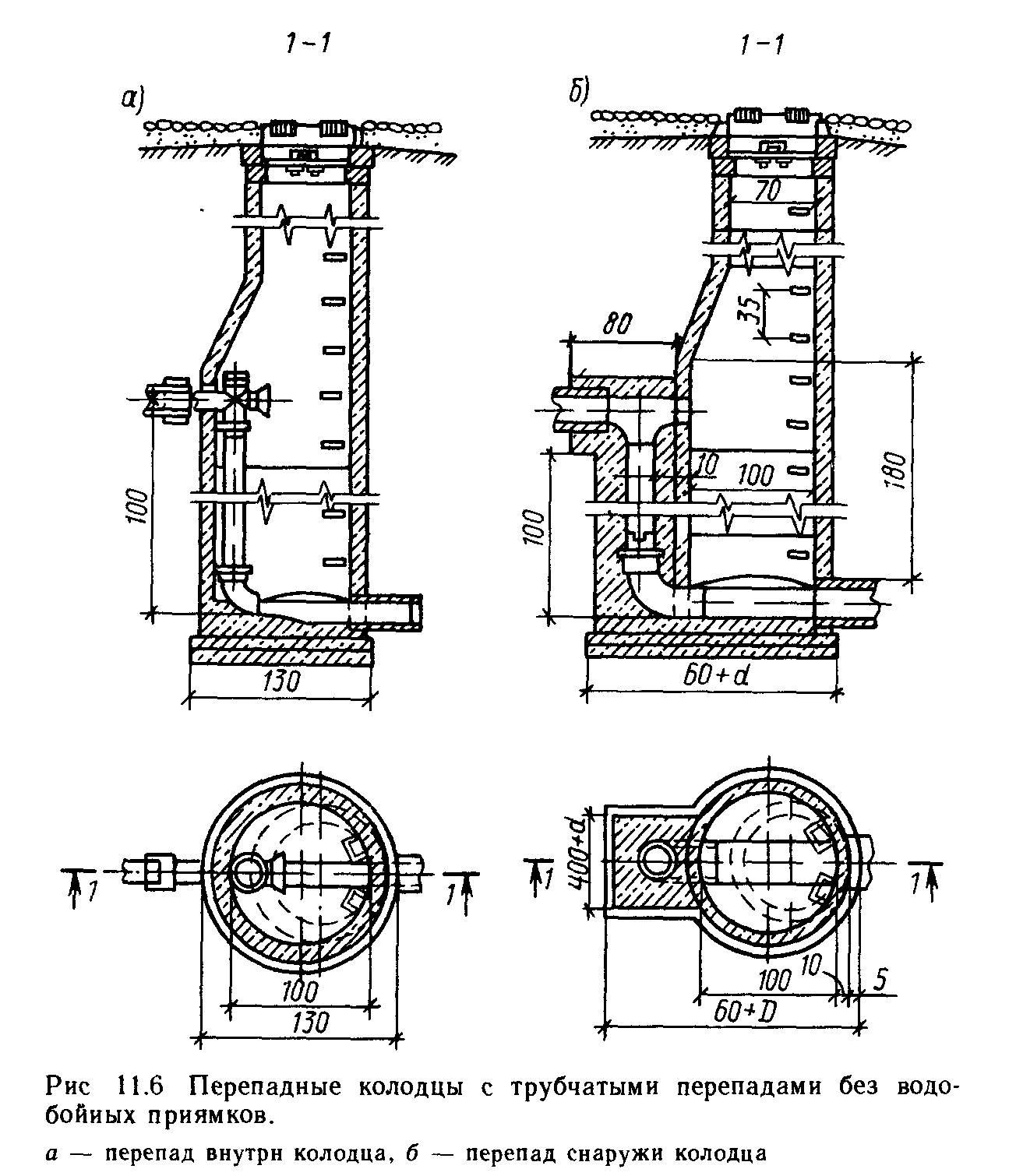

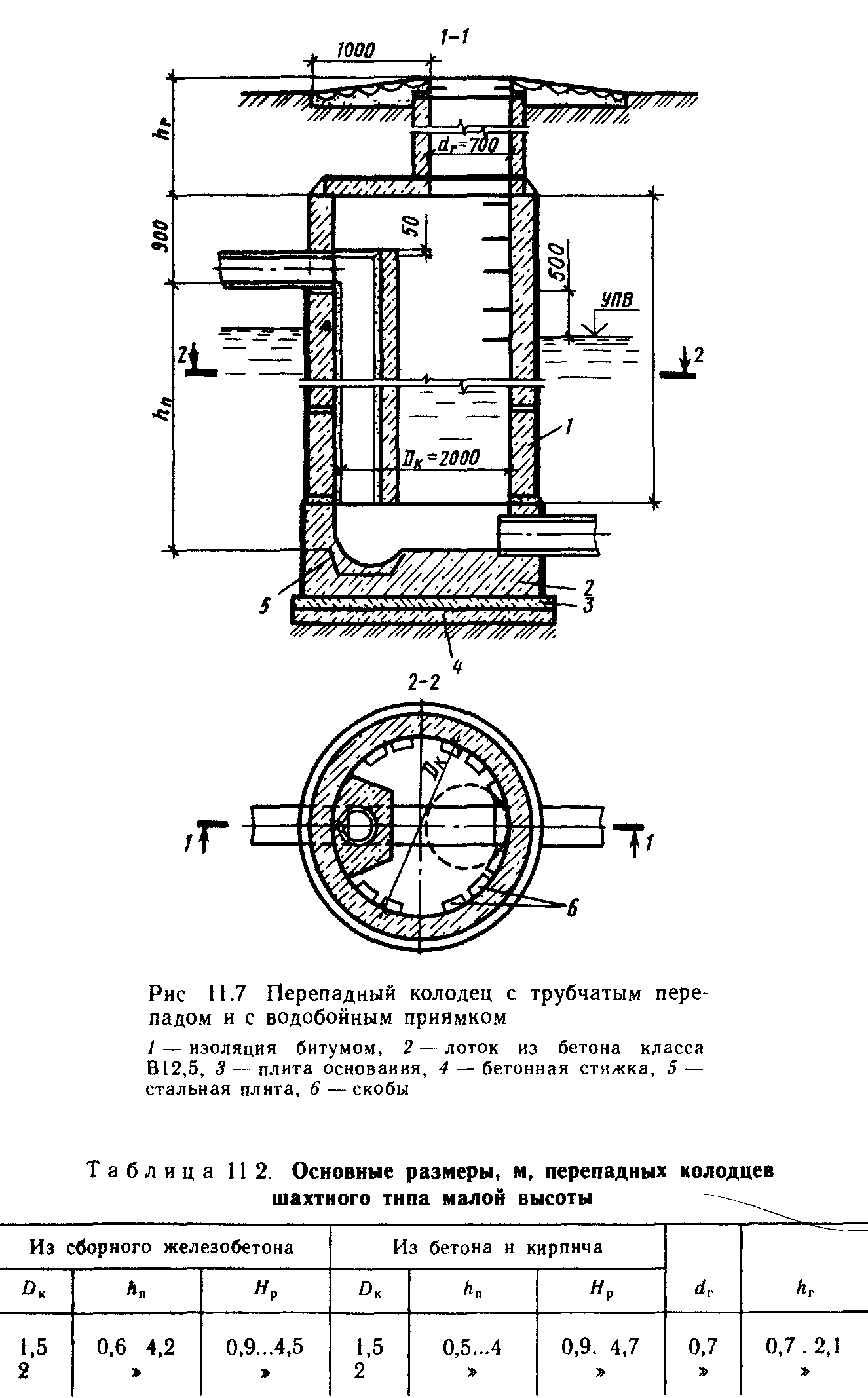

Колодцы с трубчатыми перепадами устраивают без водоносных приямков (рис. 11.6) и с водобойными приямками (рис. J.7.). В колодце над стояком обычно устраивают приемную воронку. Диаметр стояка должен быть не менее диаметра подходящего трубопровода, так как стояки часто засоряются. Поскольку с увеличением расхода обычно больше и диаметр стояка, для гашения кинетической энергии падающей струи при устройстве перепадов с водобойными приямками глубина последних; в зависимости от высоты перепада может быть принята от 0,75 до 2 диаметров стояка.

Перепадные колодцы данного типа обычно выполняют из сборного или монолитного железобетона, реже нз бетона и кирпича, круглыми илн прямоугольными в плане. Основные размеры типовых колодцев данного типа (рис. 11.7) представлены в табл. 11.2. ;

• Колодцы с водобойной стенкой-отражателем наиболее про- < сты по конструкции и при наличии водобойной подушки обеспе- ' чивают эффективное гашение избыточной энергии при диаметрах 4 подводящего коллектора не менее 500 мм в широком диапазоне перепадов. Колодцы данного типа обычно прямоугольные в плане. Водобойная стенка-отражатель делит объем шахты колодца на две части: водопропускную (мокрую) и эксплуатационную (сухую). Эксплуатационная часть оборудуется подвесными скобами, лестницами; в ней при необходимости могут быть установлены щитовые затворы (шиберы) для проводящего и отводящего трубопроводов.

Водобойную стенку-отражатель следует располагать в плане таким образом, чтобы ширина водопропускной шахты (расстояние от выходного сечения

подводящего трубопровода) в среднем в 1,5 раза превышала глубину потока в подводящем коллекторе. При этих условиях исключается подпор в трубопроводе и обеспечивается равномерное растекание жидкости по всей ширине водобойной стенки-отражателя, что облегчает условия работы водобойного колодца. При

большой

высоте

перепада

(свыше

4

м)

и

скорости

потока

в

подводящем

коллекторе

свыше

1,5

м/с

ширина

потока

жидкости,

ударяющей

в

водобойную

стенку-отражатель,

обычно

превышает

ширину

стенки

и

равномерность

распределения

расхода

по

ширине

стекающего

потока

нарушается.

В

этом

случае

часть

жидкости

в

нижней

части

водобойной

стенки

будет

вытеснена

на

боковые

поверхности

шахты

и

падающий

поток вместо плоской подковообразной

формы примет пространственную П-образную

форму.

большой

высоте

перепада

(свыше

4

м)

и

скорости

потока

в

подводящем

коллекторе

свыше

1,5

м/с

ширина

потока

жидкости,

ударяющей

в

водобойную

стенку-отражатель,

обычно

превышает

ширину

стенки

и

равномерность

распределения

расхода

по

ширине

стекающего

потока

нарушается.

В

этом

случае

часть

жидкости

в

нижней

части

водобойной

стенки

будет

вытеснена

на

боковые

поверхности

шахты

и

падающий

поток вместо плоской подковообразной

формы примет пространственную П-образную

форму.

Учитывая наличие в составе сточных вод механических и химических компонентов, а также гидродинамическое воздействие потока, водобойную стенку-отражатель в мокрой части колодца и водобойный колодец целесообразно облицовывать металлом*' Если перепадной колодец данного типа применять с учетом изложенных выше рекомендаций, то глубина водобойного колодца из условия создания затопленного (надвинутого) гидравлического прыжка не превышает 0,3 м.

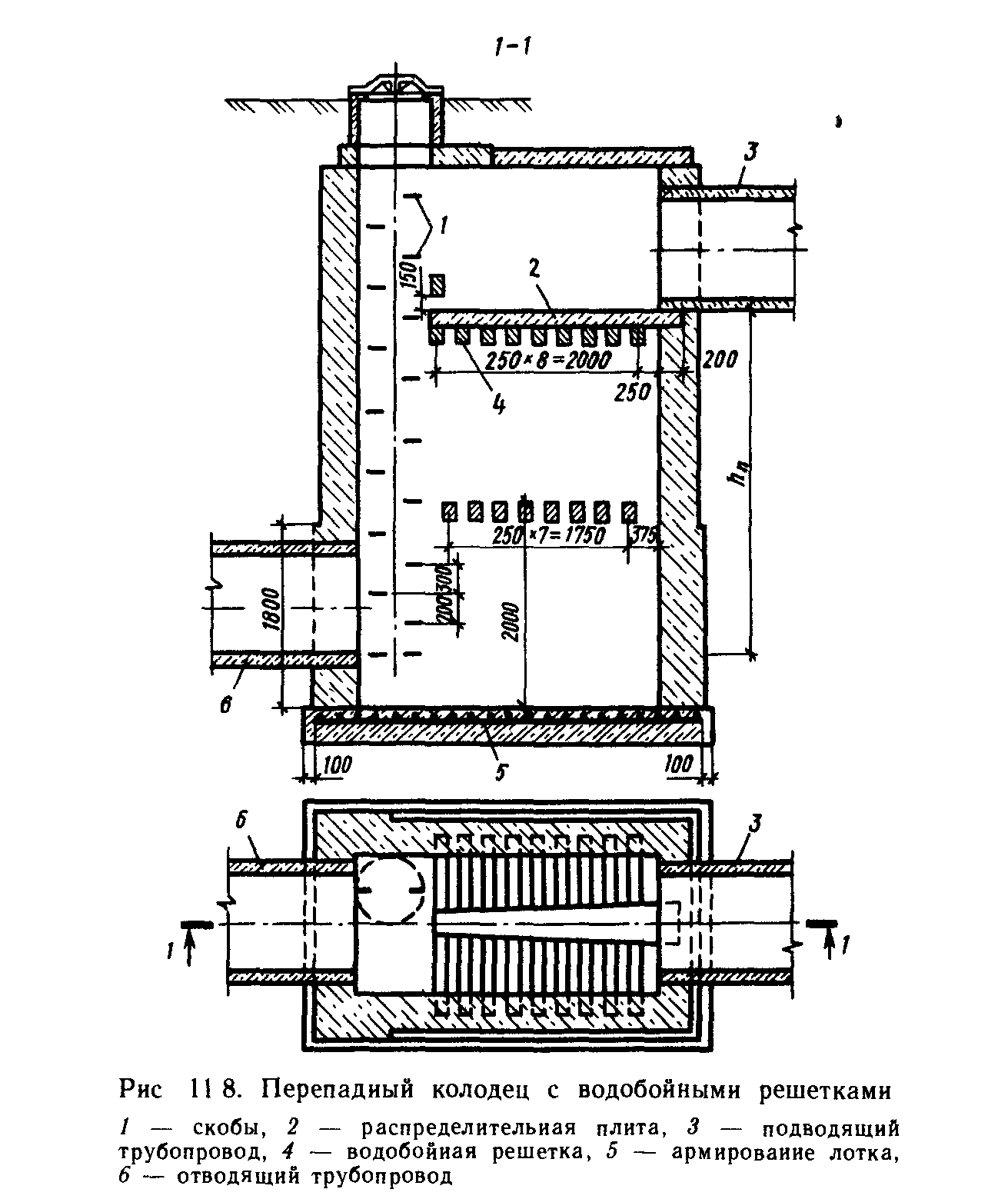

Колодцы с водобойными решетками (рис. 11.8) обычно устраивают прямоугольной, реже круглой формы в плане. Водобойные решетки располагают ярусами на некотором расстоянии друг от друга. При высоте перепада до 3 м устраивают один ярус решеток, при высоте перепада свыше 3 м — два яруса одинаковой высоты. При падении потока и раздроблении его на решетках происходят интенсивное гашение кинетической энергии, гашение остаточной энергии и сопряжение бьефов происходит в водобойном приямке.

Типовые проекты перепадных колодцев данного типа из сборного железобетона разработаны для труб диаметром 500...1600 мм при высоте перепада до 4 м. Плиту основания водобойного колодца усиленно армируют. Перепадные колодцы данного типа следует применять в основном на дождевых сетях, когда в сточной воде отсутствуют крупные включения, способные засорять решетки.

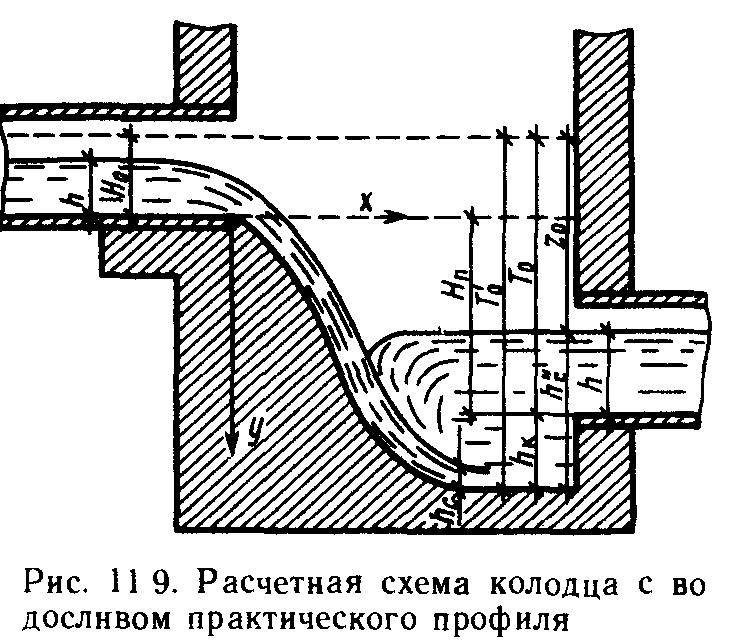

Колодцы с водосливом практического профиля состоят из параболического водослива и водобойного колодца в его основании Основная энергия потока гасится в результате затопления гидравлического прыжка. Криволинейный водослив и водобойный колодец следует выполнять из монолитного железобетона. Применение колодца данного типа практически не ограничено по диаметру сети, но не рекомендуется при перепаде свыше 3 м. При значительных перепадах следует устанавливать два или большее число перепадных колодцев данного типа. Перепадные колодцы с водосливом практического профиля получили широкое распространение. В ряде случаев такой колодец проектируют состоящим из двух параллельных рабочих секций. При выходе на ремонт каждая секция выключается из работы с помощью щитовых затворов, установленных в конце подводящих и начале отводящих трубопроводов.

Пример расчета перепадного колодца с водосливом практического профиля (рис 11.9) На пропуск расчетного расхода сточной воды qmax = 850 л/с (0,85 м3/с) принят перепад с водосливом практического профиля. Диаметры и уклоны подводящего и отводящего коллекторов равны d=1000 мм, i=0.0015 а абсолютные отметки их лотка у перепада соответственно 101,10 м и 98,10 м. Высота перепада Н= 3 м.

Требуется определить глубину водобойного колодца h, длину водобойной части lв, общую длину L, а также очертания параболической поверхности водослива.

По расчетным таблицам (см Приложение 8) находим наполнение, глубину h

и скорость потока в коллекторе на подходе к перепаду и на выходе из него, h/d = 0,8; h = 0,8 м, v = 1,26 м/с

Определяем удельную энергию потока иа подходе к перепаду, отнесенную к отметке дна водобойного колодца, задавшись первоначальной глубиной колодца hк = 0,4 м.

T’0 = Н + h + h’n = v2/(2g) = 3 + 0,8 + 0,4 + 1,262/(2-9,8) = 4,28м (11 1)

Находим скорость потока в сжатом сечении водобойного колодца

![]() При

высотах перепада до 3 м и выходе потока

из круглой трубы в водосливной канал

прямоугольного поперечного сечения φ

= 0,9

При

высотах перепада до 3 м и выходе потока

из круглой трубы в водосливной канал

прямоугольного поперечного сечения φ

= 0,9

Определяем глубину потока hс в сжатом сечении и вторую сопряженную с ней глубину h" при надвинутом (затопленном) гидравлическом прыжке (принимая ширину В водосливного канала и ширину водобойного колодца равными диаметру d коллектора)

где β = 1,05 — коэффициент надвинутой струи

Поскольку первоначально принятая глубина водобойного колодца h’ практически не отличается от вычисленной hk расчет можно не повторять Предельное значение удельной энергии Tо, соответствующее критической форме сопряжения, при которой образуется затопленный прыжок, определяем по формуле

![]()

где qo — q/d — относительный расход, равный 0,85 м3/(с • м).

Так как T0>T’0, то прыжок будет затоплен, что способствует лучшим условиям работы колодца Длину водобойного колодца определяют следующим образом.

![]()

Слнвную поверхность водослива строят по координатам хну (рис. 119), при этом задаются величиной у, а по табл 11.3 определяют х с учетом l0 = 3,29 м по формуле

![]()

Колодцы шахтного типа большой высоты устраивают при значительных перепадах (свыше 6 м) и расходах сточной жидкости в стесненных условиях строительства. Конструкция колодца включает следующие основные элементы: приемную часть, стояк (шахта) с многоступенчатыми перепадами и водобойный колодец в основании. Ступени в шахте располагают по высоте в шахматном порядке. Жидкость в шахте может двигаться как в самотечном, так и в напорном режимах На условия движения жидкости и режим работы колодца существенное влияние оказывает воздух, скапливающийся под ступенями. При самотечном режиме движения жидкости под ступенями давление воздуха меньше атмосферного, а при напорном режиме — значительно больше атмосферного. Повышение давления воздуха и его пульсации нарушают режим течения жидкости и являются нежелательными для устойчивой работы всего сооружения. Расстояние между ступенями по высоте Z рекомендуется принимать равным (1...1,25) В при прямоугольном или (1...1,25)D при круглом сечении шахты (В-ширина прямоугольной шахты, D-диаметр круглой шахты), а площадь ступени - равной половине площади поперечного сечения шахты.

Колодцы данного типа, хотя и конструктивно сложны, обеспечивают высокую степень гашения энергии падающей жидкости. Перепадной колодец выполняют из сборного или монолитного железобетона. Так как ступени колодца воспринимают основное силовое и кавитационное воздействие потока воды, к их устройству должны предъявляться повышенные требования. Колодец данного типа проектируют обычно состоящим из трех отделений: эксплуатационного (сухого) и двух водопропускных (мокрых). Гидравлический расчет колодцев данного типа ввиду сложности целесообразно корректировать с учетом результатов экспериментальных исследований на масштабных моделях этих сооружений

11.3. Дюкеры, переходы, эстакады

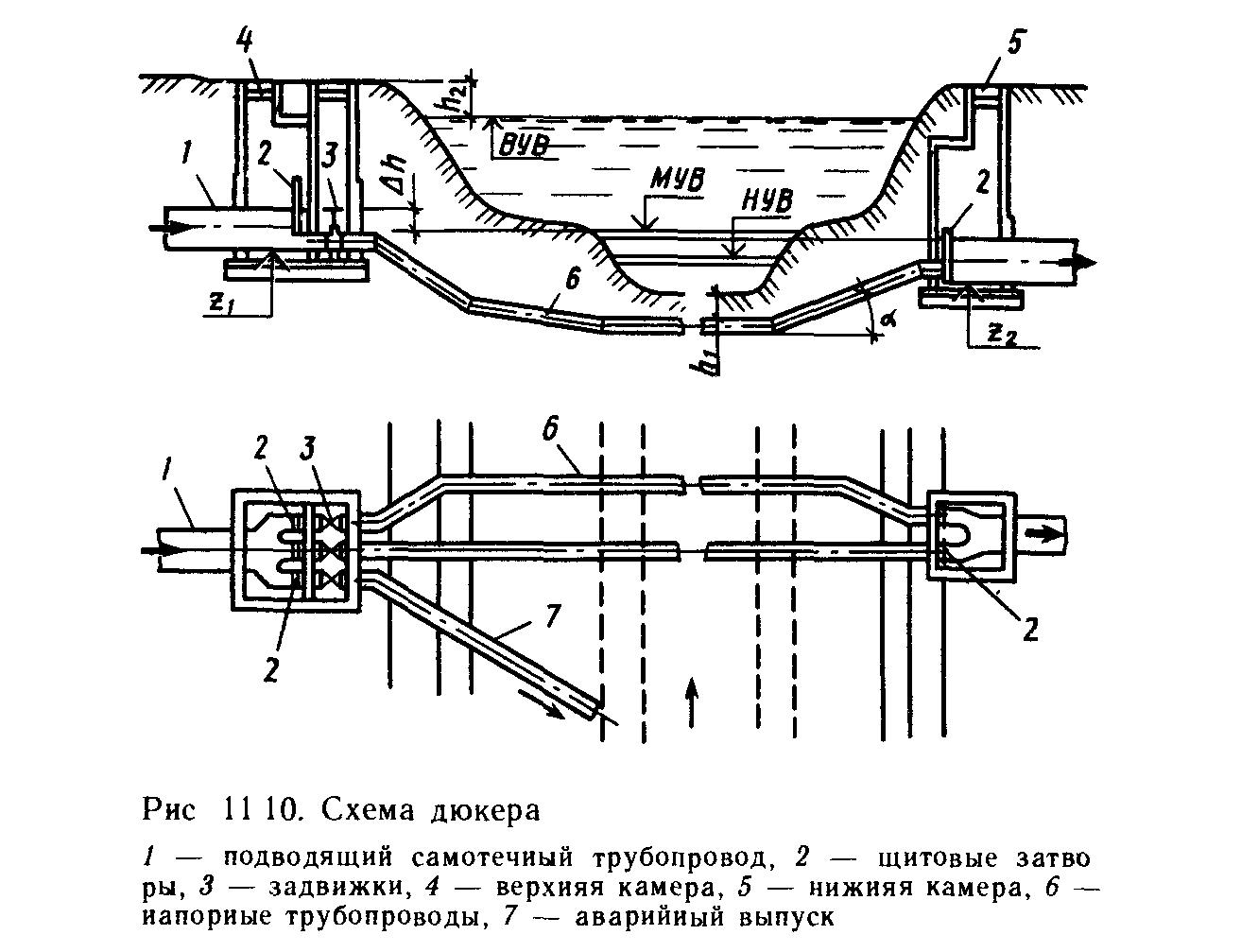

Дюкер представляет собой водопропускное сооружение на самотечной водоотводящей сети, устраиваемое при переходе через различного рода препятствия (реки, овраги, строения, автомобильные и железные дороги), имеющие U-образный профиль и работающее полным сечением (наполнение h/d = 1; рис. 11.10). Дюкеры через водоемы выполняют не менее чем в две рабочие линии. Диаметр труб дюкера принимают не менее 150 мм. Если невозможно обеспечить скорость движения воды не ниже 1 м/с по каждой из линий, одна линия принимается рабочей, а другая остается резервной. Трубы применяют стальные с усиленной антикоррозионной изоляцией. При устройстве дюкера под транспортными магистралями его линии заключают в стальной или железобетонный кожух для защиты от динамического воздействия при движении транспорта.

Дюкер укладывают по дну русла реки в траншее, разработка которой обычно ведется методом гидроразмыва. Угол наклона восходящей и нисходящей ветвей дюкера к горизонту а должен быть не более 20°. Глубина hi до верха трубы не менее 0,5 м, а в пределах фарватера на судоходных реках — не менее 1 м, желательна также защита от механических повреждений в виде каменной наброски. Устройство аварийного выпуска из верхней камеры дюкера должно быть согласовано с органами санитарно-экологического контроля и охраны водоема. Верхняя камера дюкера состоит из двух отделений: мокрого и сухого, — разделенных водонепроницаемой перегородкой. В пределах мокрого отделения самотечный трубопровод переходит в открытые лотки, в сухом отделении на линиях дюкера устанавливают задвижки. Нижнюю камеру устраивают в виде одного отделения, где трубопроводы переходят в открытые лотки, в начале которых устанавливают щитовые затворы.

Гидравлический расчет дюкера заключается в определении потерь напора на трение по длине hтр при пропуске расчетного расхода с учетом местных потерь напора hм на разделение и слияние потоков во входной (верхней) и выходной (нижней) камерах, а также на повороты Сумму указанных потерь напора ∆h, определяющую разность отметок лотков труб во входной Z\ и выходной Z2 камерах, определяют по формуле

![]()

где i — потеря напора в трубах на 1 м длины, м, определяемая с помощью таблиц для гидравлического расчета напорных трубопроводов (см. Приложение 5); / — длина дюкера, м; ςM = ςi + ς2 + ς3 — коэффициент местных сопротивлений, равный сумме местных потерь на входе в трубу ς1, выход из нее ς2 и повороты ςз; v — скорость течения сточных вод в дюкере, м/с.

Коэффициент сл зависит от формы входа. Для трубы с острой входной кромкой ςi = 0,5, при закругленной кромке ςi = 0,2, при кромке со снятой фаской ς, = 0,3...0,35. Применяя эти значения ςi, находим потери напора на входе:

![]()

Значения потерь напора на входе h1, мм, в зависимости от скорости потока v берут из табл. 11.4, при других скоростях и значениях сл находят путем интерполяции.

Значение сопротивлений на выходе из дюкера hi может быть определено по формуле

![]()

где V1 — скорость движения воды в отводящем коллекторе, м/с.

Значения потерь напора на выход Аг, мм, в зависимости от разности скоростей v — v\ даны в табл. 11.5.

Для поворотов трассы, выполняемых с помощью типовых фасонных частей, в частности для отводов и колен, потери напора могут быть определены по формуле

![]()

где θ — угол поворота трубы, град.; ςз = 0,131 + 1,847(г/R)0,5 — коэффициент местного сопротивления на поворот потока; r — радиус трубы; R — радиус закругления.

Значения сопротивления h3, мм, для различных диаметров труб даны в табл. 11.6.

Особые режимы работы. К особым режимам работы дюкера относятся аварийный (одна линия полностью отключена) и режим профилактической промывки, когда одна линия пропускает только часть расчетного расхода (при частично закрытой задвижке), а в другую поступает увеличенный промывочный расход Гидравлический проверочный расчет дюкера на особые режимы работы в целом аналогичен расчету в нормальном режиме. Для того чтобы определить величину ∆h в режиме промывки, вычисляют ее значения для трубопровода с большим расходом и для трубопровода с частично закрытой задвижкой; в расчет принимается максимальное значение ∆h. Потери напора в задвижках определяют по формуле

![]()

где g4 — коэффициент сопротивления задвижки, который может быть вычислен с помощью табл. 11.7

Переходы под железными и автомобильными дорогами применяют: для дорог, проходящих в глубоких выемках, — дю-керные, а в остальных случаях — самотечные. Переходы дюкер-ного типа под дорогами укладывают с теми же условиями расчета, строительства и эксплуатации; что н дюкеры под реками. Переходы самотечного типа выполняют из стальных, чугунных или напорных железобетонных труб того же диаметра, что и подводящий коллектор. Переходы под путями имеют следующие конструкции: стальная труба без футляра (кожуха); труба в монолитном бетонном или железобетонном стуле; труба в футляре-кожухе; открытый лоток в галерее или тоннеле. Трубы в монолитном стуле под дорогами укладывают при мелком заложении и открытом способе производства работ. Переход в виде трубы в футляре прокладывают способом продавливания с помощью гидравлических домкратов или горизонтальным бурением. В местах перехода трасса трубопровода должна быть прямолинейной и пересекать дороги под углом, близким к прямому.

Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги I и II категории, а также через городские магистрали следует предусматривать в футлярах (коробках) или тоннелях. Заглубление трубопровода от подошвы рельса или покрытия автомобильной дороги зависит от способа производства работ. Так при открытом способе это расстояние не менее 1 м до верха трубы или футляра, тогда как при закрытом способе (продавлива-ния, прокол, горизонтальное бурение, щитовая проходка) — не менее 1,5 м до верха футляра. При устройстве переходов целесообразно предусматривать в верхнем и нижнем ближайших колодцах запорную арматуру, позволяющую отключать переход на профилактику или ремонт.

• Эстакады устраивают при пересечении глубоких оврагов или суходолов самотечными трубопроводами, отметки лотка которых значительно превышают отметки дна пересекаемого препятствия. Конструктивно эстакада представляет собой мост на высоких опорах, по которому проложен самотечный трубопровод из длинномерных металлических и железобетонных труб в утепленном коробе — футляре. Короб утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Эстакада по конструкции более проста, чем дюкер, и может одновременно использоваться как пешеходный мост. На трубопроводе вместо смотровых колодцев устраивают ревизии для прочистки труб, а перед эстакадой — аварийный выпуск, устройство которого согласовывают с санитарно-эпидемиологической службой. Напорные водоотводящие трубопроводы, прокладываемые, как правило, в две линии, при пересечении рек и оврагов подвешивают в утепленных коробах к пролетам существующих мостов.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ