- •Репин Борис Николаевич, Запорожец Сергей Сергеевич, Ереснов Владимир Николаевич, Трегубенко Надежда Степановна, Мялкин Сергей Михайлович водоснабжение и водоотведение наружные сети и сооружения

- •Предисловие

- •Глава 1. Нормы и объемы водопотребления. Взаимосвязь в работе элементов системы водоснабжения

- •1.1. Нормы и объемы водопотребления

- •1.2. Схемы и системы водоснабжения

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •9.3. Трубы железобетонные и бетонные

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •12.3. Влияние частоты вращения, диаметра рабочего колеса

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава i5

Глава 8

ДОЖДЕВАЯ И ПОЛУРАЗДЕЛЬНАЯ СЕТИ

Выпадающие атмосферные осадки могут вызвать затопление территорий, что нарушит движение или может нанести материальный ущерб. Для сбора дождевой воды, а также сбора стоков от таяния снега устраивают дождевую (ливневую) сеть таким образом, чтобы сточные воды удалялись от места выпадания кратчайшим путем.

Отличие в составе и свойствах бытовой, производственной и дождевой сточных жидкостей обусловливает различные решения по их водоотведению и очистке. Способы водоотведения (системы), схемы и технологические характеристики детально изложены в предыдущих главах.

8.1. Расчет дождевой водоотводящей сети

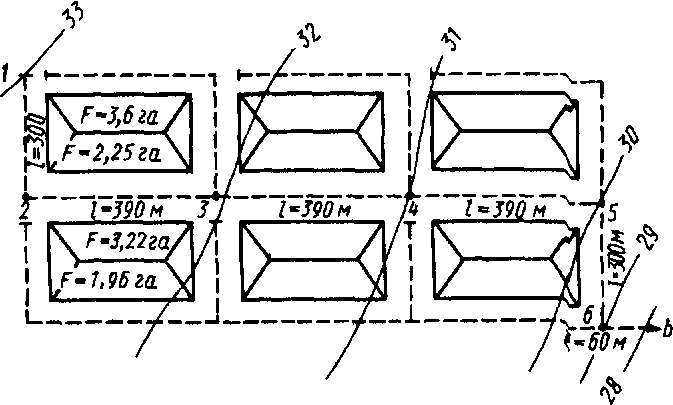

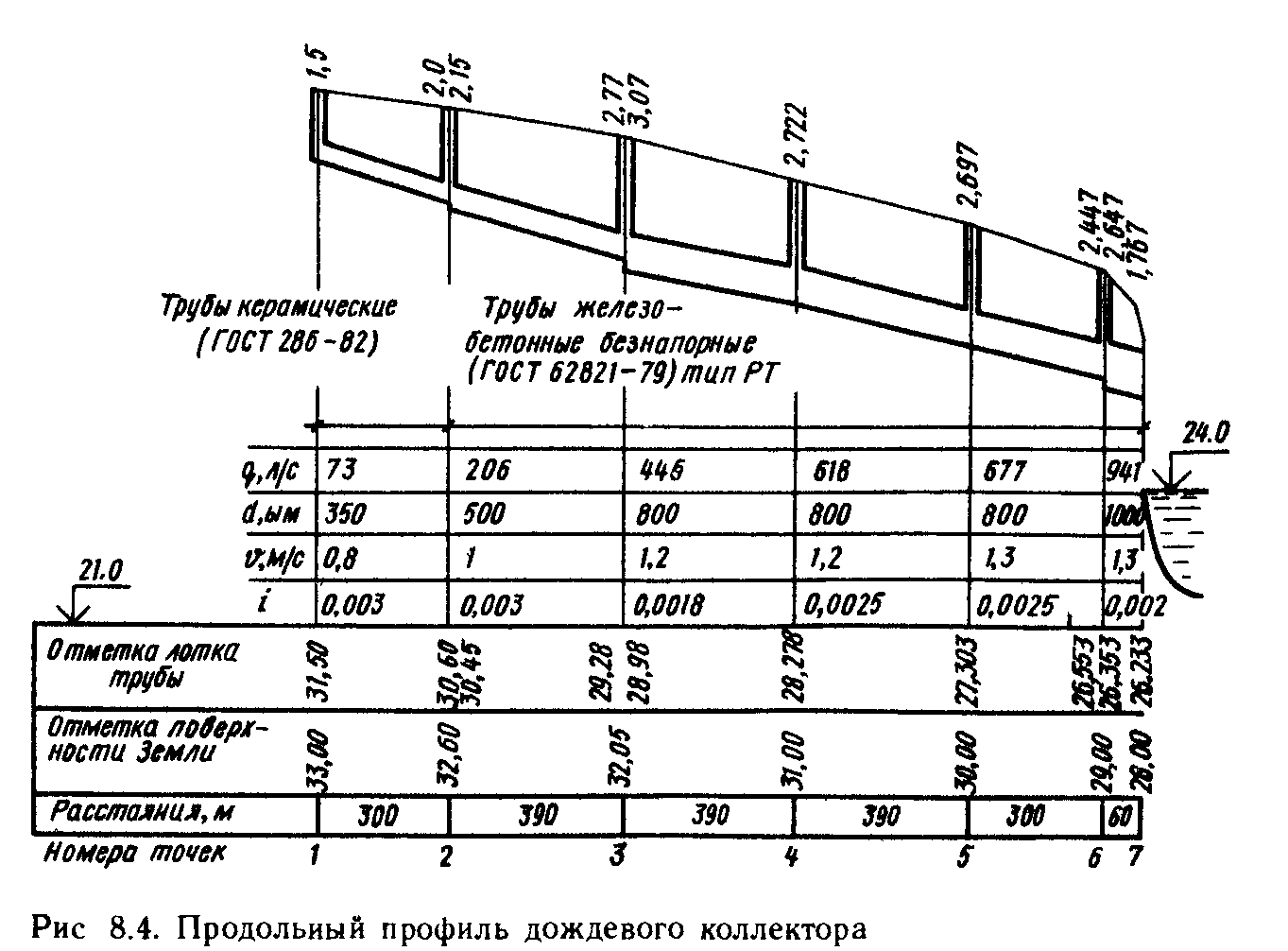

Для определения расчетного расхода сточных вод заданного периода однократного превышения расчетной интенсивности стока принимают метод «предельных интенсивностей», согласно которому расчетная продолжительность дождя равна продолжительности протока от наиболее удаленной точки бассейна водосбора до расчетного сечения (рис. 8.1).

Расчет ведут в такой последовательности: устанавливают условный сток дождевых вод q; определяют предварительный расход сточных вод q0 с 1 га территории бассейна стока при условии, что расчетная продолжительность дождя tr = 5 мин; по 180 предварительному расходу qo и заданной скорость, находят расчетный диаметр, уточняют скорость движения воды в трубах для принятого диаметра дождевой сети по сортаменту с учетом материала труб; по уточненной скорости находят расчетную продолжительность дождя tr = tzon + r2tr и коэффициент уменьшения интенсивности дождевого стока р; определяет фактический расход сточных вод, который пропустит труба данного диаметра; находят отметки лотков труб с учетом принятого уклона. Условный расход дождевых стоков, л/(с · га),

![]()

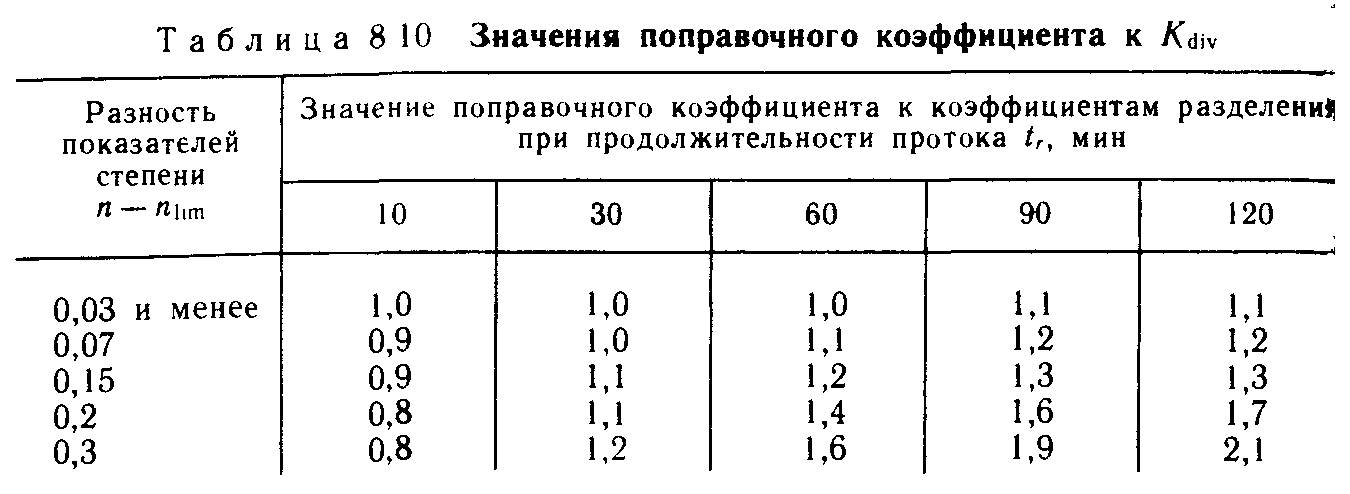

где Zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; А, п — параметры, зависящие от географического положения района проетктирования и местных условий; tr — расчетная продолжительность дождя, с. Параметр А определяют по формуле

![]()

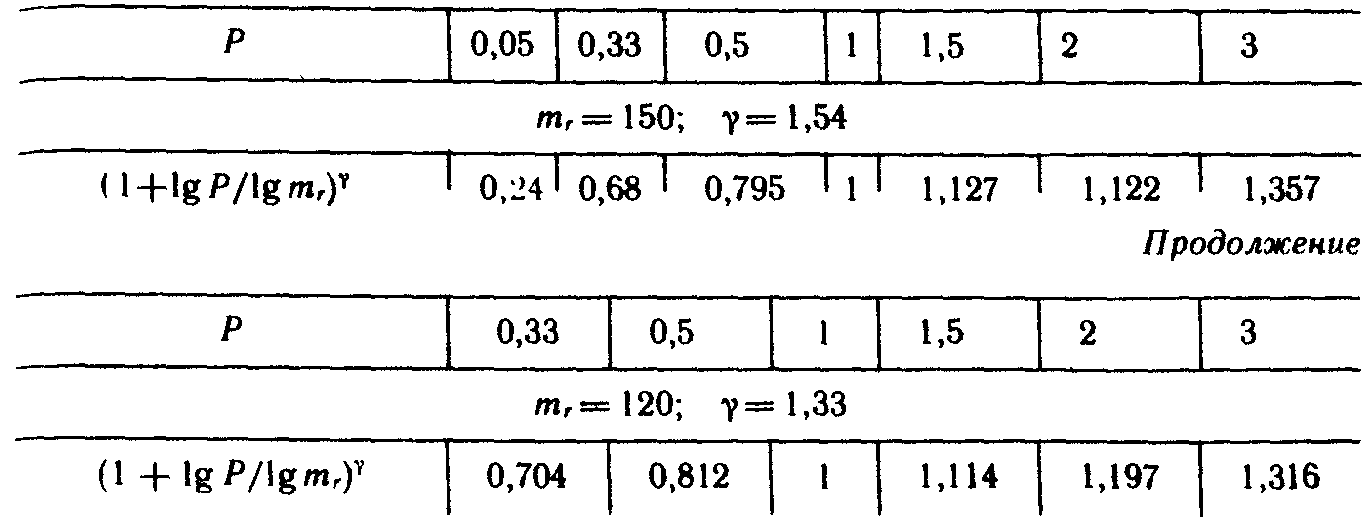

где q20 — интенсивность дождя, л/(с • га) (для Данной местности продолжительность дождя 20 мин при Р = 1 год (рис. 8.2); Р — период однократного повышения расчетное интенсивности дождя, год; т, — среднее количество дождей за год; γ - показатель степени, зависящий от географического положения данного района проектирования.

Рис 8.1. Расчетная схема дождевой сети (полная Раздел система водоотведения) ,

Ниже приведены вычисленные значения (1 + lgP/lgmr)T для указанных Р:

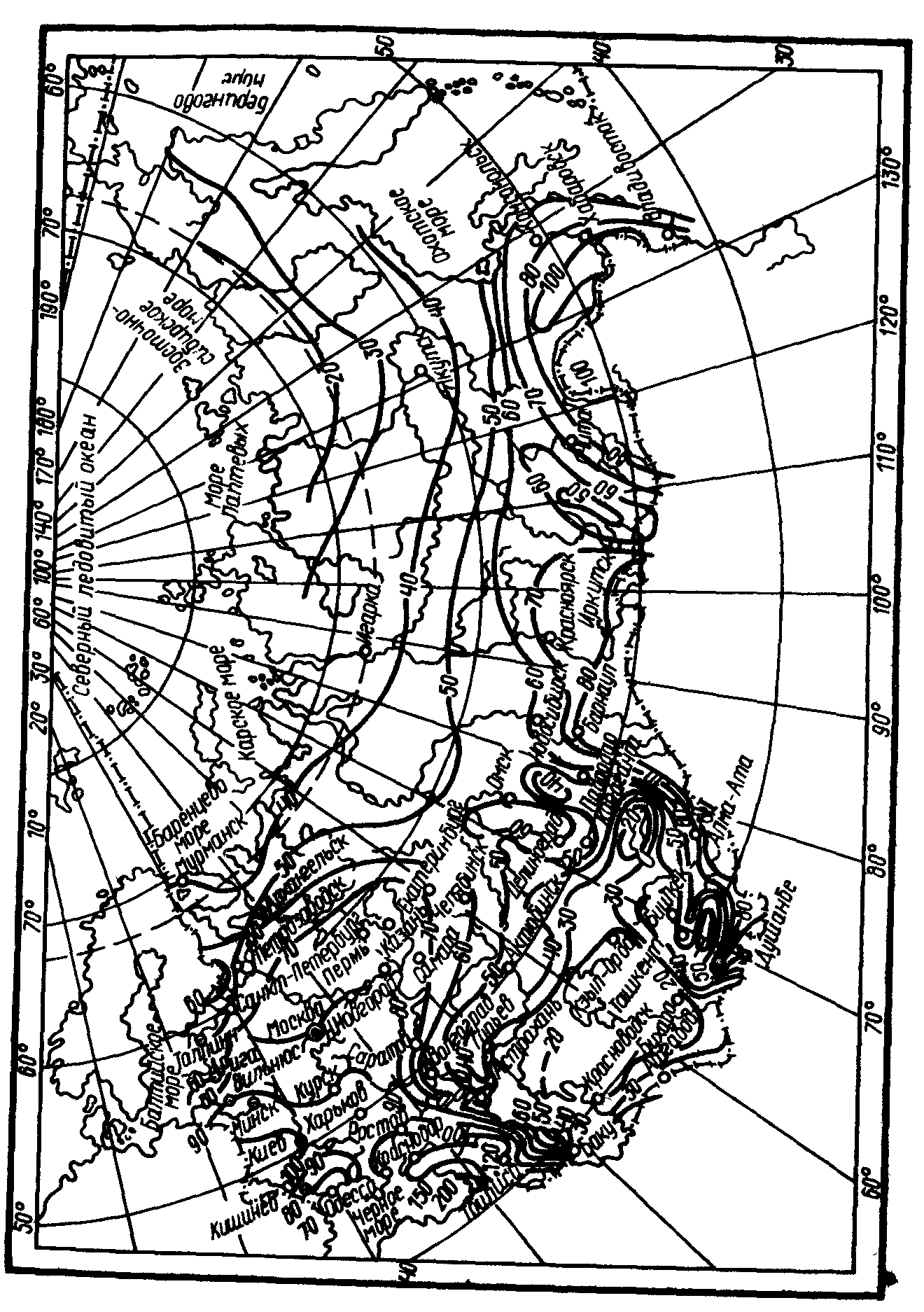

• Коэффициент стока. При выпадении дождя часть дождевого стока испаряется, часть просачивается в грунт или поглощается растениями. Это учитывается коэффициентом стока. Его значение зависит от многих факторов, в том числе от вида поверхностного покрова (водопроницаемость покрытия), интенсивности и продолжительности выпадения осадков.

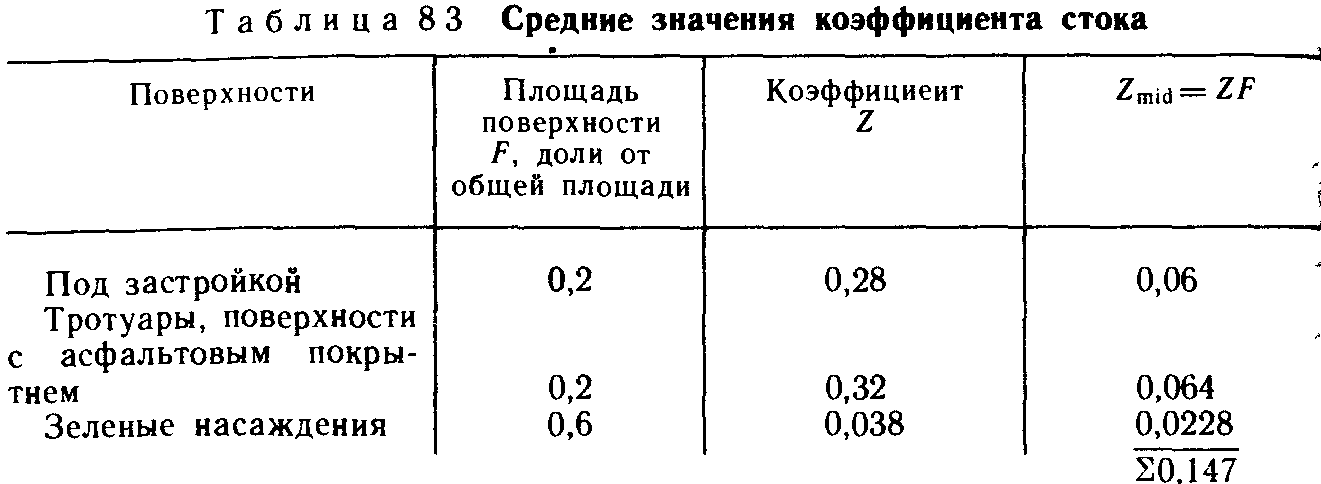

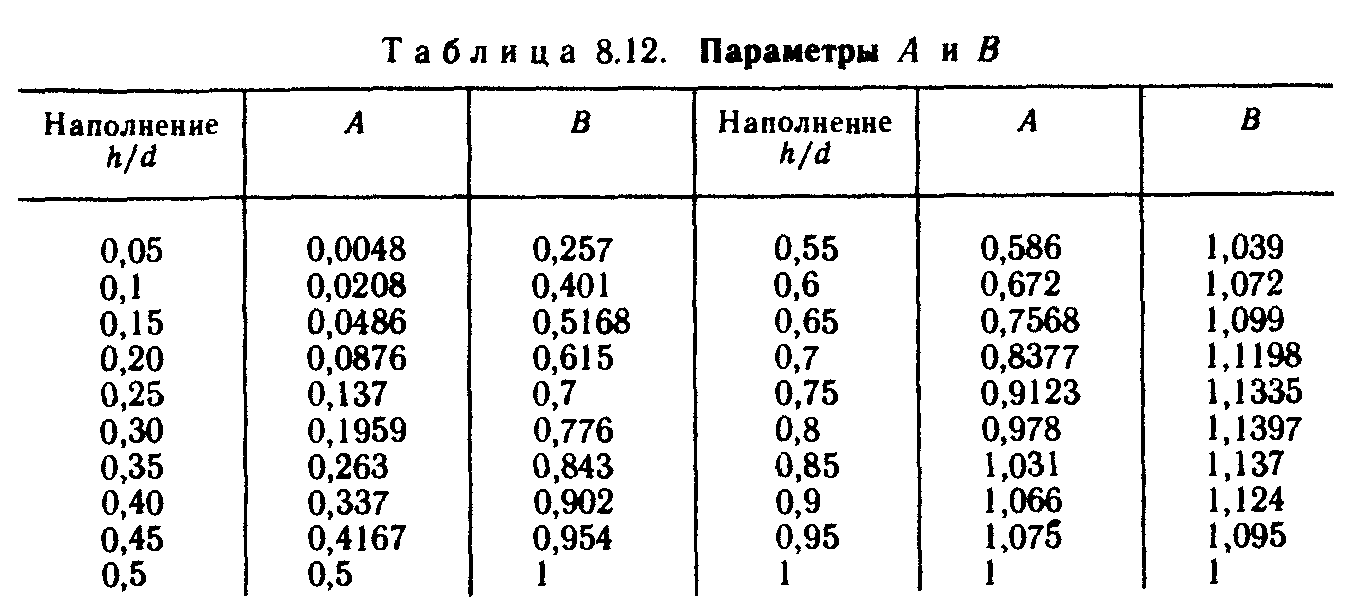

Средние значения коэффициента стока Zm<d определяют как средневзвешенную величину зависимости от коэффициентов Z, характеризующих поверхность (табл. 8.1).

Пример. Определить средние значения коэффициента стока Исходные вычисленные значения приведены в табл 8 3

Таблица 83 Средние значения коэффициента стока

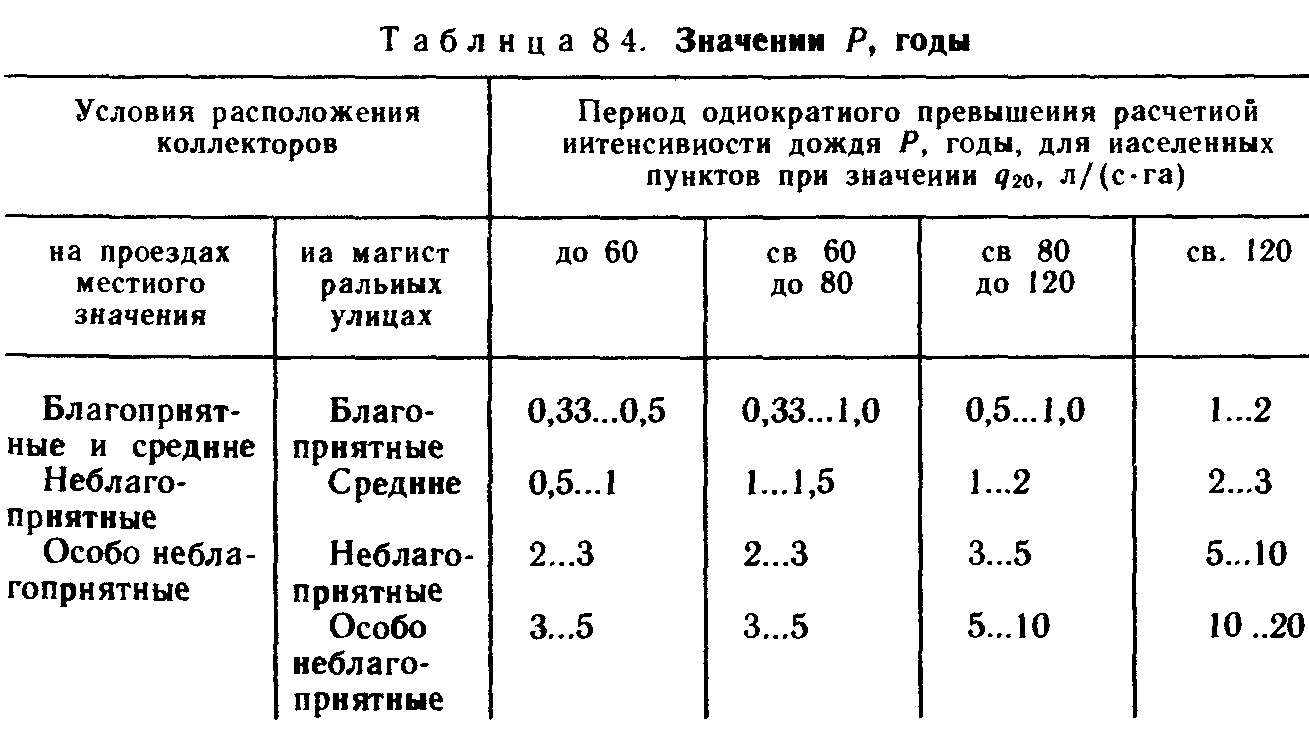

Период однократного превышения расчетной интенсивности — это время, в течение которого выпадает один дождь интенсивностью, большей расчетной и вызвавшей переполнение сети. Период однократного превышения расчетной интенсивности Р подбирают в зависимости от назначения объекта водоотведения, расположения коллектора в уличном проезде, климатических условий (интенсивности дождя), коэффициента стока и других факторов (табл. 8.4).

Примечания: 1 Благоприятные условия расположения коллекторов: басе* площадью ие более 150 га имеет плоский рельеф при среднем уклоне 0,005 и менее; к лектор проходит по водоразделу или верхней части склона иа расстоянии от водор дела ие менее 400 м 2 Средние условия расположения коллекторов' бассейн площад более 150 га имеет плоский рельеф с уклоном 0,005 и менее; коллектор проходит в т ней части склона по тальвегу с уклоном 0,02 и менее; при этом площадь не превыш 150 га 3 Неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор проходи нижней части склона, площадь бассейна превышает 150 га; коллектор проходит тальвегу с крутыми склонами при среднем уклоне склонов свыше 0,02. 4. Особо иебла приятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнут пониженного места (котловины)

Периоды однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р при проектировании дождевых водоотводящих сетей для особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов 11 др.) промышленных объектов, а также для районов при значениях q20 менее 50 л/(с • га) следует принимать из соответствующих таблиц СНиПа.

Расчетный расход дождевых стоков, м3/с,

![]()

где ρ — коэффициент интенсивности дождевого стока; β — коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима; F — площадь стока, га. Коэффициент интенсивности дождевого стока

![]()

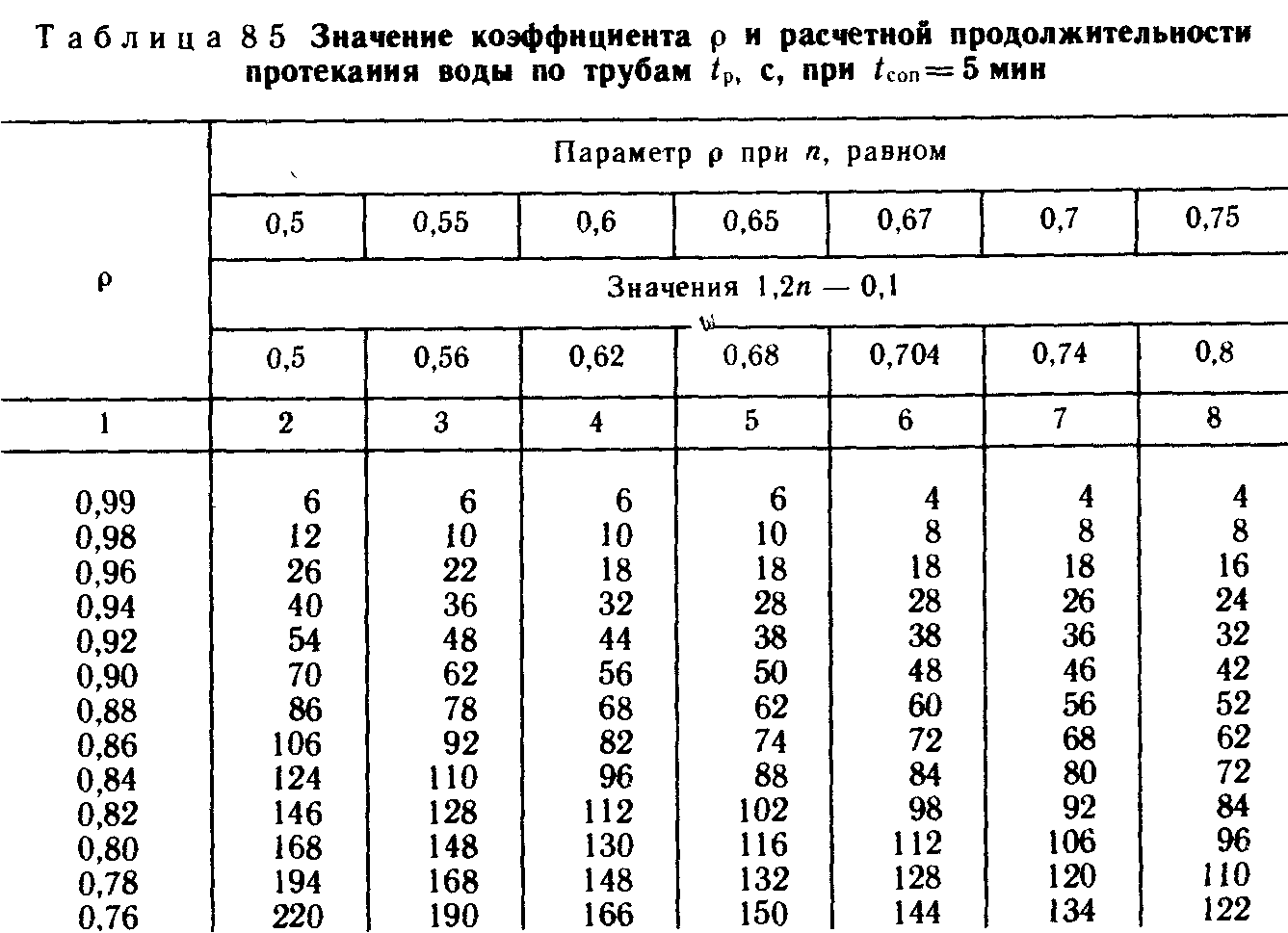

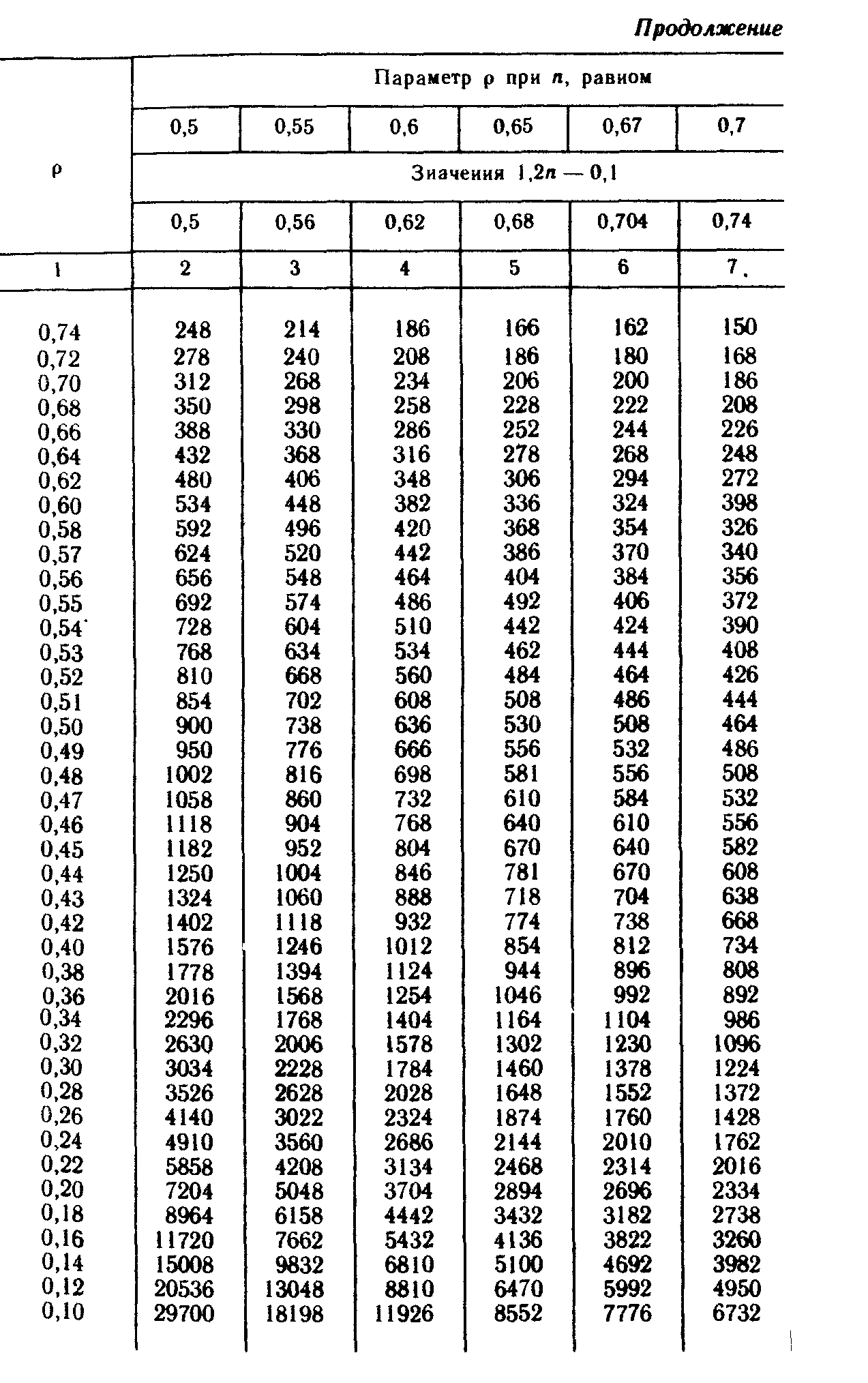

Вычисленные значения р приведены в табл. 8 5

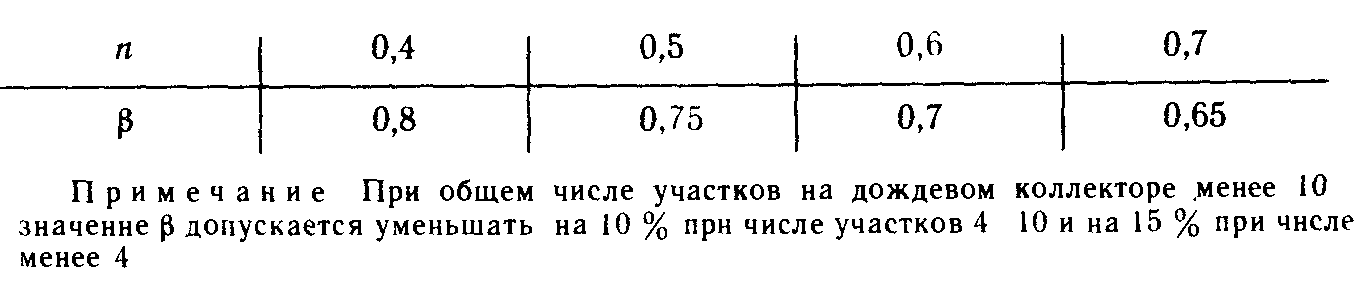

Коэффициент β определяют в зависимости от показателя степени п:

• Гидравлический расчет дождевой сети. Продолжите протока дождевых вод по поверхности и трубам

![]()

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), с; tсап — то же, по уличным лоткам до дождеприемника, с:

![]()

здесь /сап — длина участка лотков, м; vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с; tр — продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения:

![]()

здесь / — длина участка уличной сети; v — предварительная скорость течения воды в трубах, м/с.

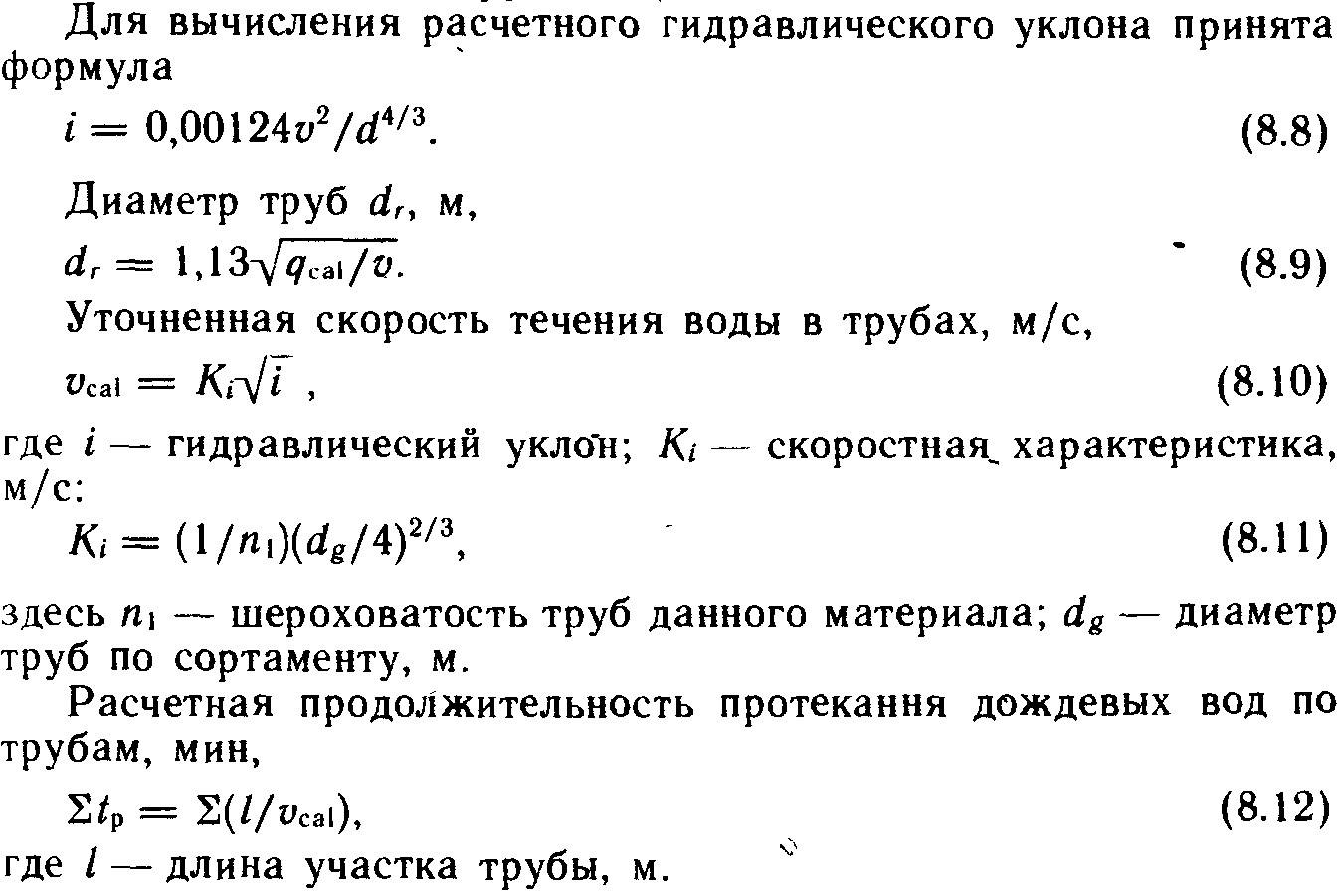

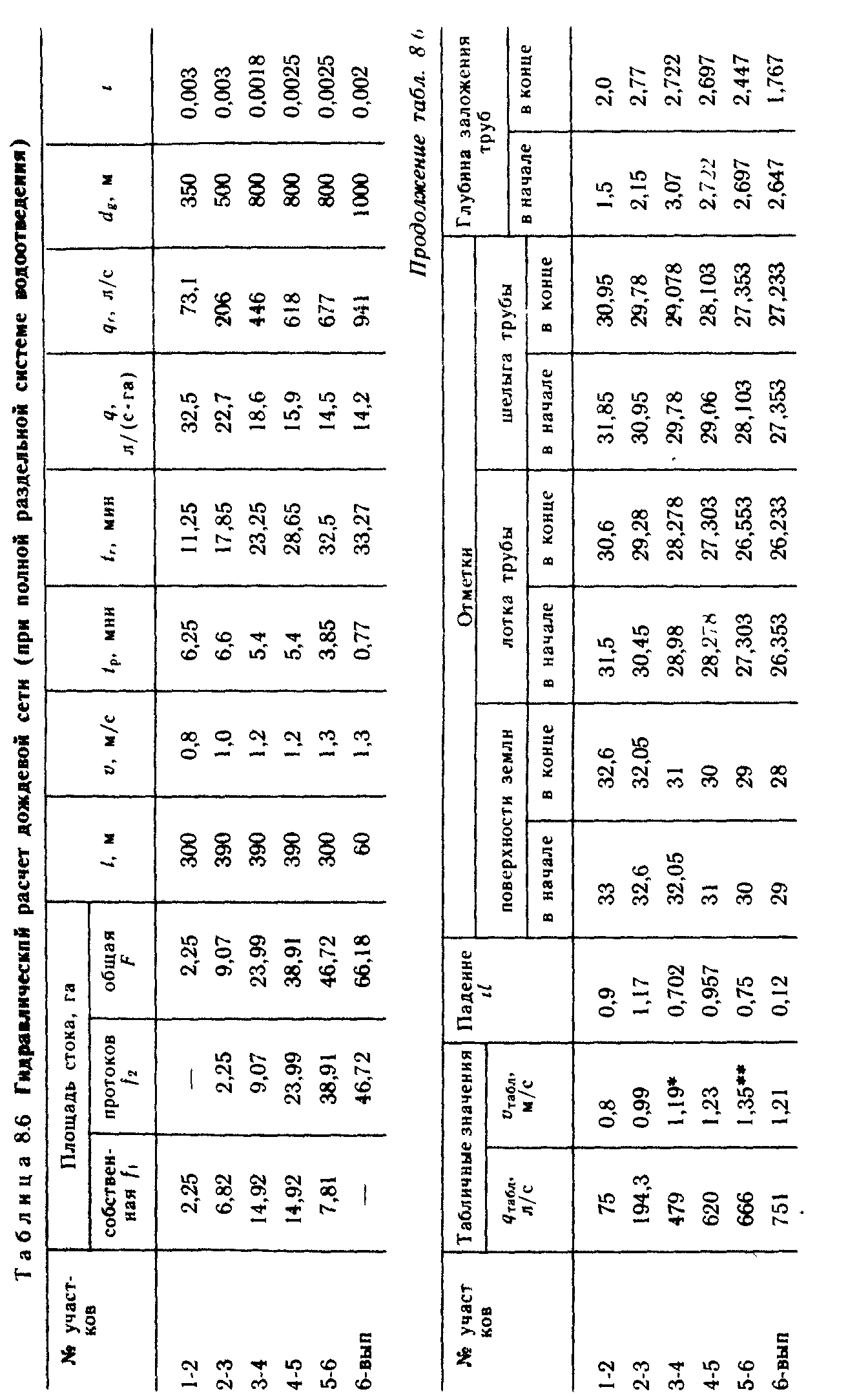

Все последующие исходные и вычисленные величины приведены в табл. 8.6.

Для облегчения вычисления строят график зависимости qf от t, для разных значений tp (рис. 8.3). После подсчета времени протока по участку tp и суммарного от начального участка сети (в том числе и /соп) из графика находят q, л/(с-га).

Пример. График (рис 8 3) построен по формуле q = = 198,6/t0 75. По вычисленным значениям найдем tr = tcon + Σtр = 5 + Σ1/v. Из графика получаем значение q, л/с. Например, для участка 1-2 I = 300 м, v = 0,8 м/с, t, = 5 -4--f- 300/0,8 • 60 = 11,25 мии Этому значению продолжительности протока соответствует q = 32,5 л/с

Продольный профиль дождевого коллектора показан на рис. 8.4.

8.2. Расчет полураздельной сети

Расходы в сетях производственно-бытовых и дождевых сточных вод определяют аналогично приведенным в § 5.2.

Расход сточной жидкости в главном коллекторе полураздельной системы принимают равным сумме расхода производственно бытовых стоков и расхода дождевой воды от так называемог «предельного» дождя. Под «предельным» дождем понимаю дождь некоторой наибольшей (предельной) интенсивности, при которой еще не происходит сброс дождевых вод в водоем.

Определение расчетных расходов дождевых вод в главно коллекторе может осуществляться двумя способами:

-пересчетом дождевой сети на случай выпадения дожд предельной интенсивности, обычно принимаемой из условия q20,lim= 10 л/(с • га). При выпадении дождя указанной интенсив ности основная масса загрязнений смывается с поверхности во досбора, а в дальнейшем сток поступает через разделительную камеру в бытовой коллектор и на очистку. Этот способ является наиболее точным, но трудоемким;

-с использованием коэффициента разделения.

Ниже приводится расчет расходов в главном коллекторе коэффициентом разделения.

Расход смеси производственно-бытовой и дождевой сточноь жидкости в главном коллекторе, л/с,

![]() где

qcit

—

максимальный

расчетный

расход

производственных

и

бытовых

сточных

вод

с

учетом

коэффициента

неравномерности;

Σqlim

—

максимальный

подлежащий

очистке

расход

дождевого

стока,

равный

сумме

предельных

расходов

дождевых

вод,

qlim,

подаваемых

в

общесплавной

коллектор

от

каждой

разделительной

камеры,

расположенной

до

рассчитываемого

участка,

л/с.

где

qcit

—

максимальный

расчетный

расход

производственных

и

бытовых

сточных

вод

с

учетом

коэффициента

неравномерности;

Σqlim

—

максимальный

подлежащий

очистке

расход

дождевого

стока,

равный

сумме

предельных

расходов

дождевых

вод,

qlim,

подаваемых

в

общесплавной

коллектор

от

каждой

разделительной

камеры,

расположенной

до

рассчитываемого

участка,

л/с.

Расход стока от предельного дождя qnm определяют при периоде однократного превышения интенсивности дождя Рlim= 0,05...0,1 года. Указанные значения Рцт допускается уточнять по местным условиям.

Предельный расход дождевых стоков qlim, сбрасываемых в главный коллектор от разделительной камеры,

![]() где

Kdiv

—

коэффициент,

показывающий

долю

расхода

дождевой

воды,

направляемой

на

очистную

станцию;

qr

—

расход

дождевой

воды,

поступающей

к

разделительной

камере,

без

учета

коэффициента

β

где

Kdiv

—

коэффициент,

показывающий

долю

расхода

дождевой

воды,

направляемой

на

очистную

станцию;

qr

—

расход

дождевой

воды,

поступающей

к

разделительной

камере,

без

учета

коэффициента

β

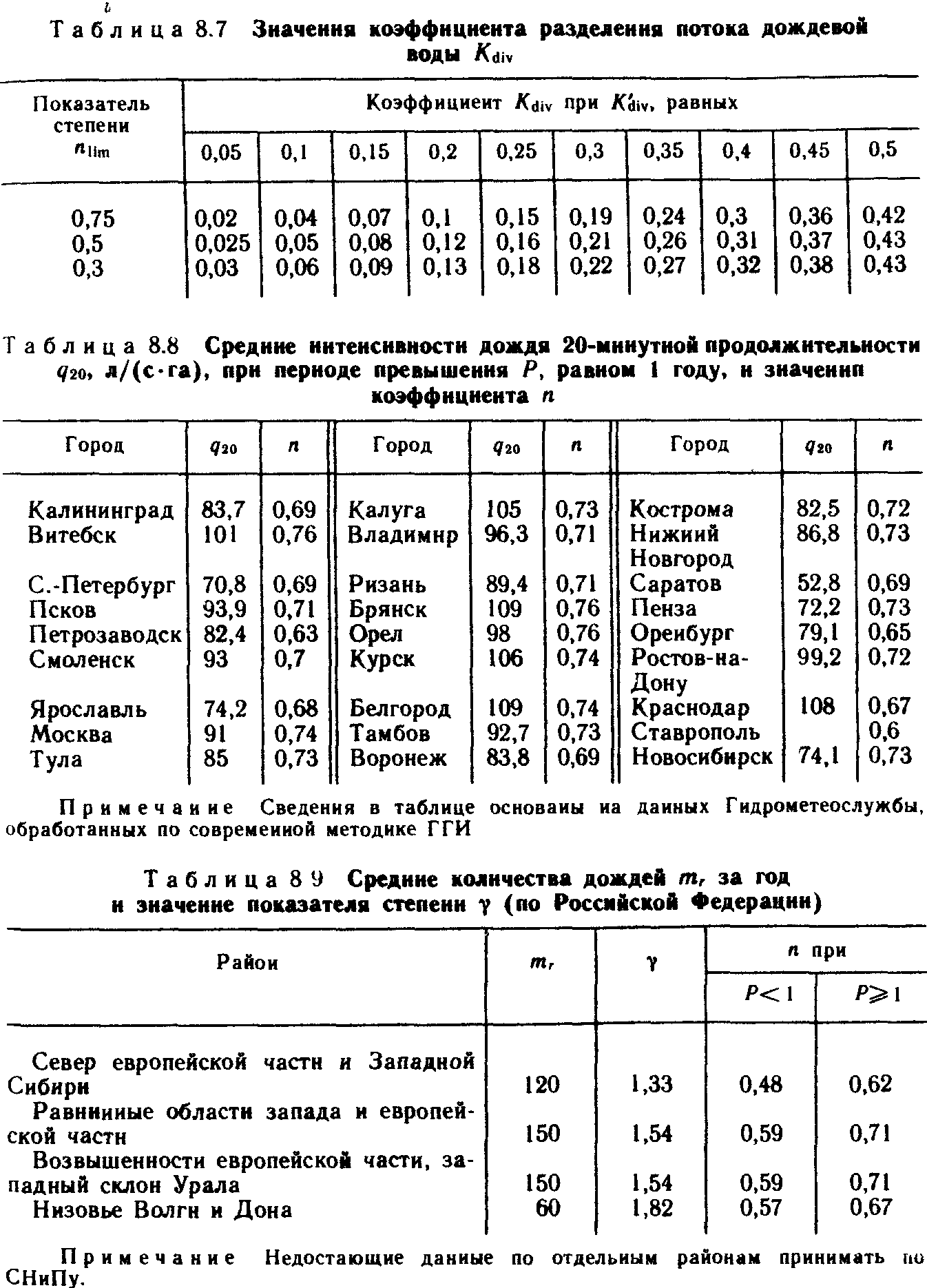

Значение коэффициента разделения принимают по табл. 8.7. при этом требуется определить K’div:

![]()

где коэффициенты mr, Р, у принимают при расчете дождевой сети до разделительной камеры (по табл. 8.8, 8.9).

По полученному значению К'div из табл. 8.7 находят Кdiv.

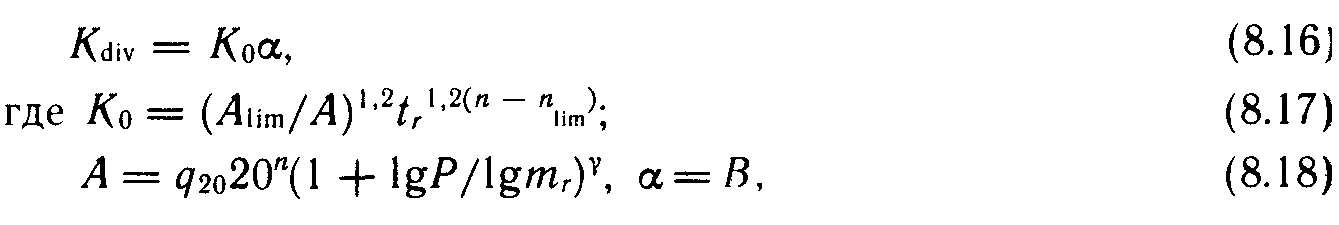

Принятые в табл. 8.7 значения Кdiv справедливы для продолжительности протока tr, равной 20 мин, а также разности показателей степени в формуле (8.1) n-n1=0 при любой продолжительности потока. В тех случаях, когда расчетная продолжительность протока до разделительной камеры 20 мин, а разность показателя степени 0, к значению коэффециента разделения вводится поправочный коэффециент (табл. 8.10).

Коэффициент разделения потока можно определить другим способом:

где q20, п, т, и у принимают, как для расчета дождевой сети при полной раздельной системе водоотведения (из условий географического положения объекта, его назначения и др.).

Найдем параметр А\\т:

AUm = q20 20n|im(l + lgP/lgmr)v (8.19)

где nlim — показатель степени, соответствующий данному значению принятого периода однократного превышения расчетной интенсивности Рит<1 года; Pi™ принимают 0,05—1 год. Тогда

![]()

где t, — продолжительность дождя перед разделительной камерой, мин.

Согласно СНиПу (п. 2 21), предельный расход дождевых вод qwm, подаваемый в общесплавной коллектор полураздельной системы водоотведения, допускается определять путем расчета стока дождевой воды (§2 12) при значении β = I

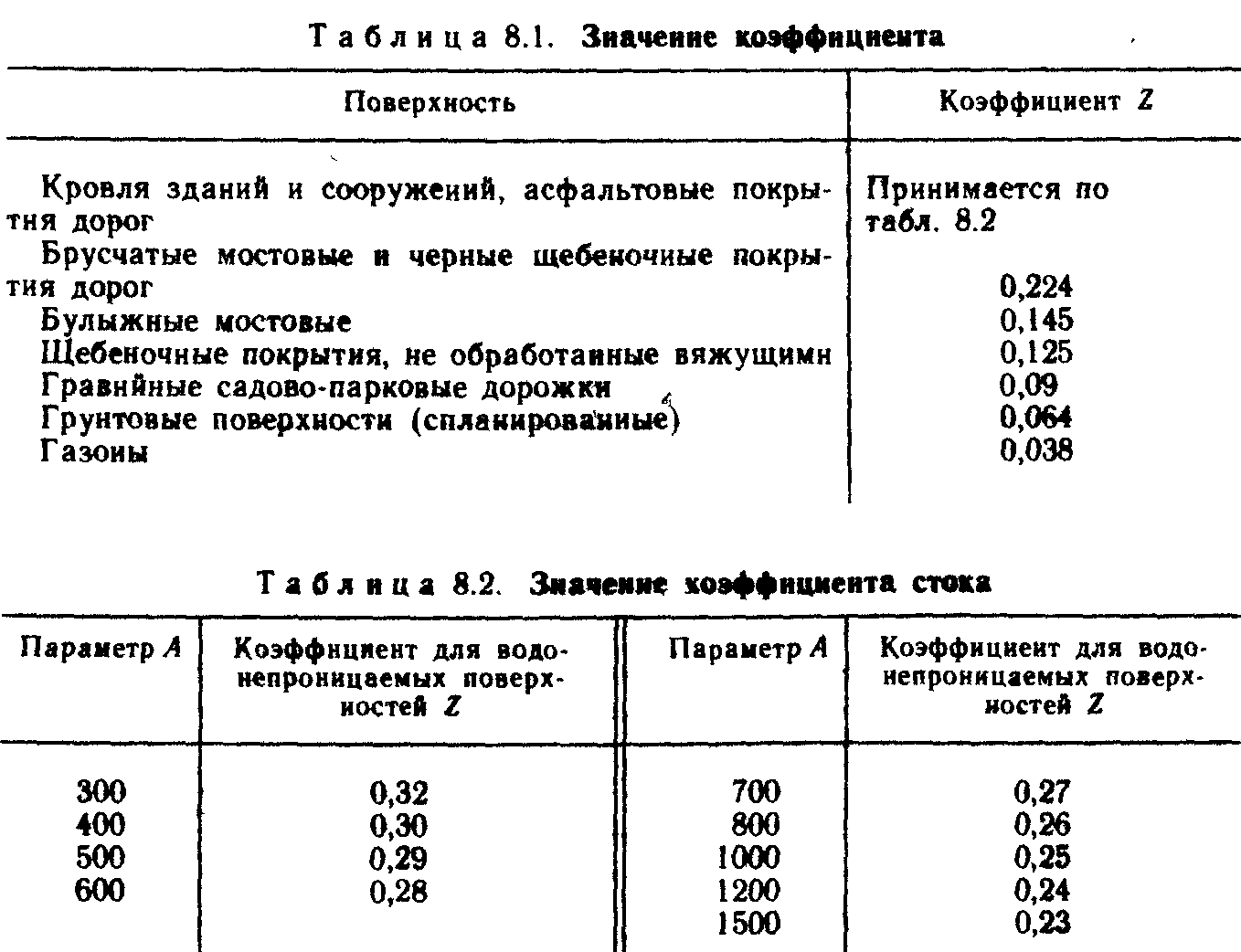

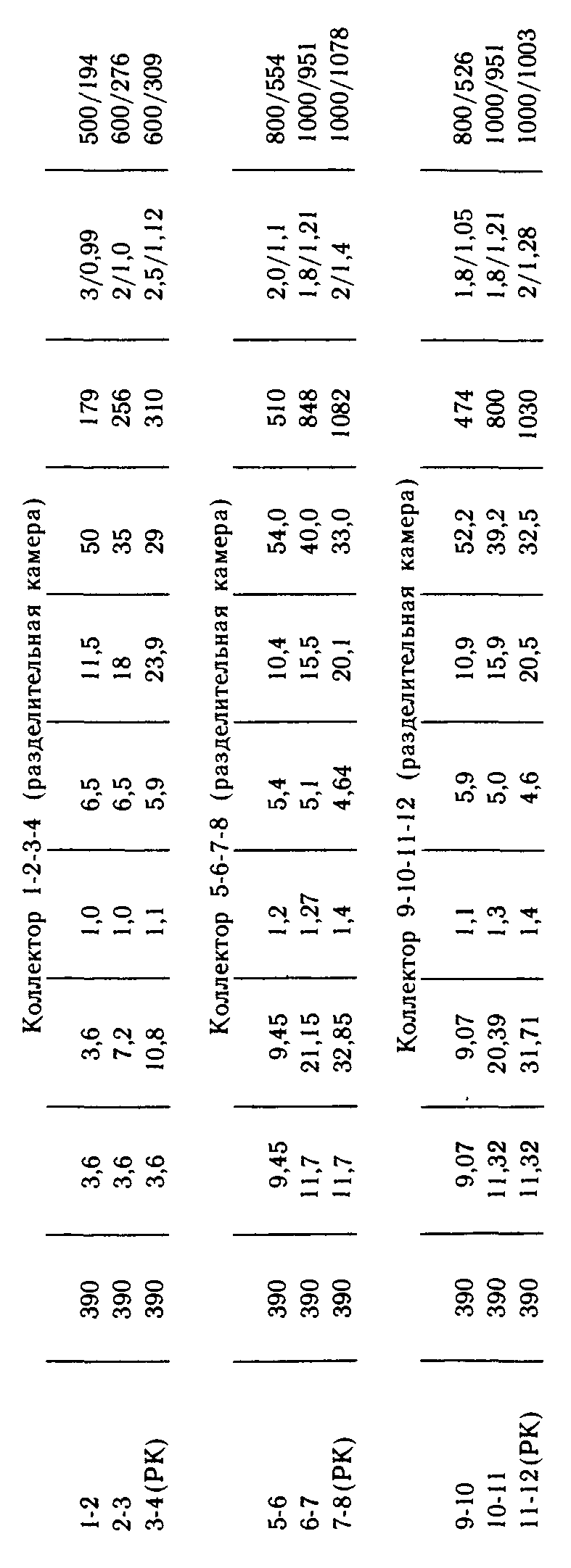

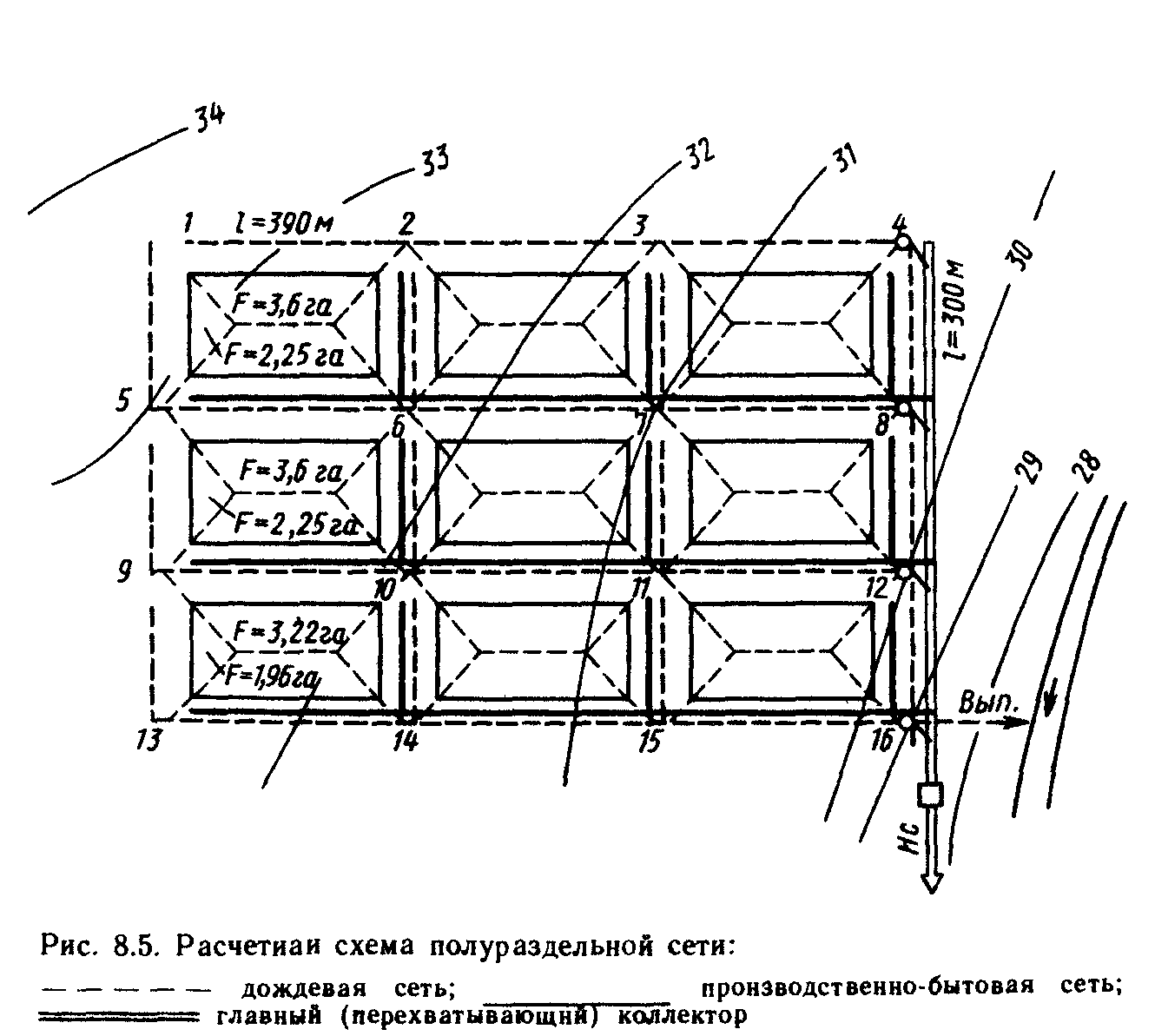

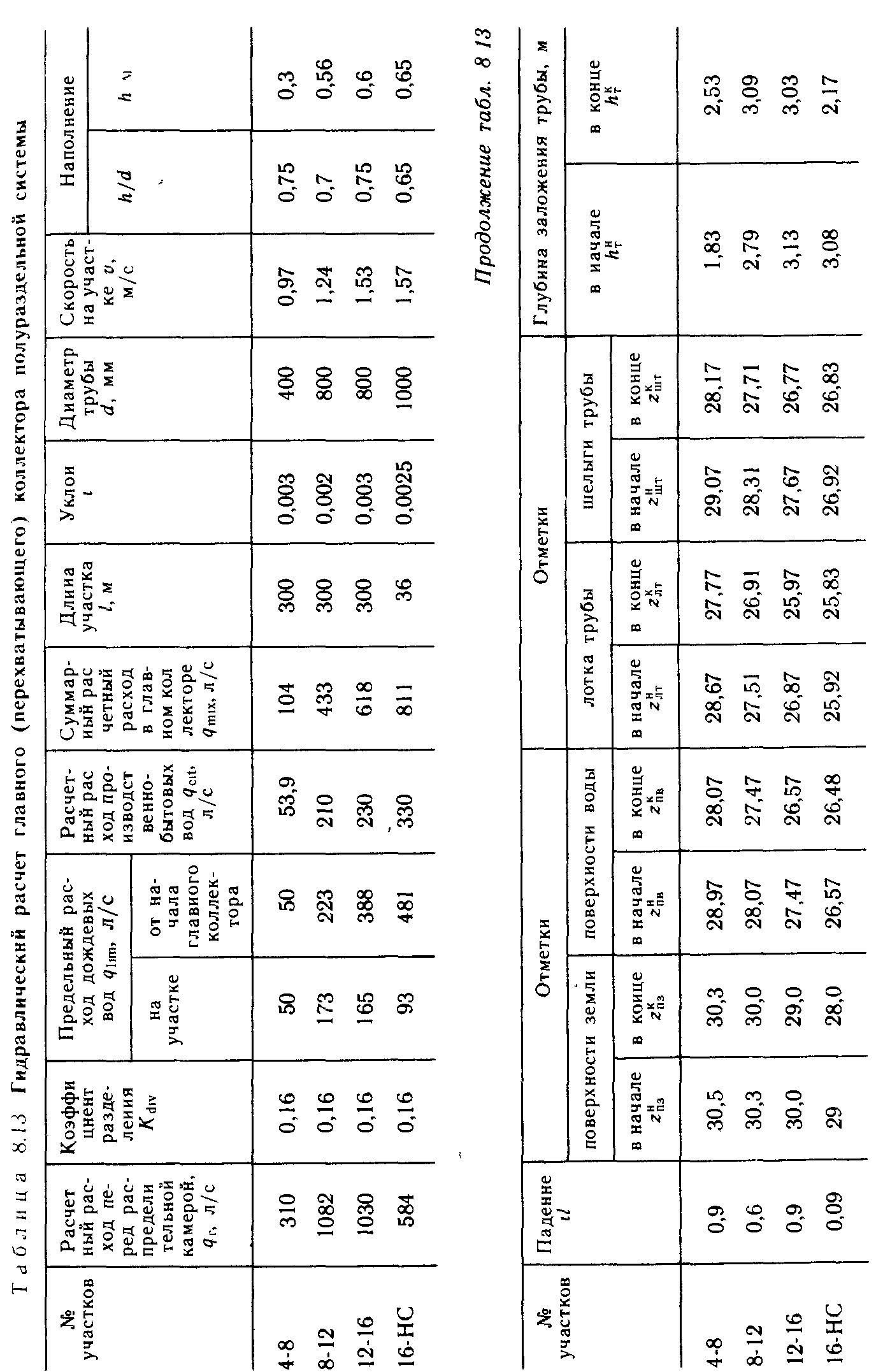

Подсчет расходов дождевой воды до разделительной камеры приведен в табл. 8.11 Расчетная схема приведена на рис. 8.5 По результатам гидравлического расчета (см. табл. 8 13) построен продольный профиль (рис. 8.6).

Расход производственно-бытовых стоков рассчитывают по методике, изложенной в § 5.2. Гидравлический расчет проводят так же по общеизвестной методике. Ниже дан пример расчета главного (перехватывающего) коллектора (табл. 8.13). В примере расход производственно-бытовых стоков принят условно (рис. 8.5)

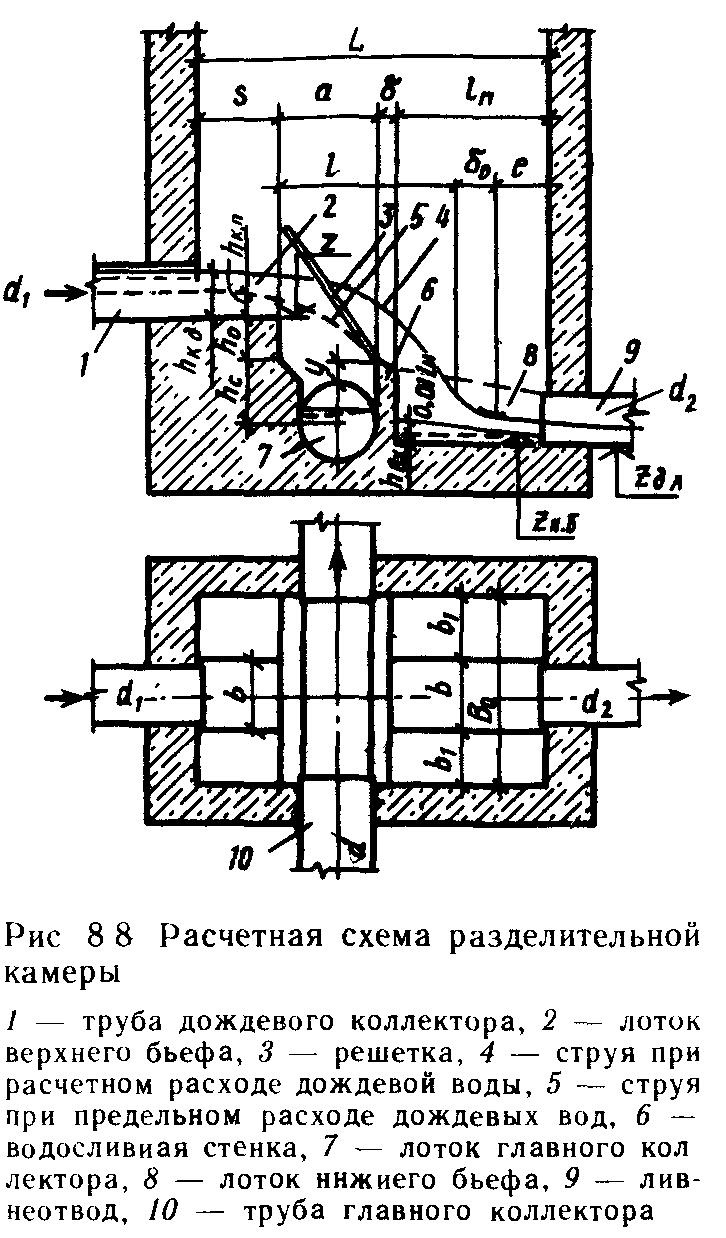

8.3. Расчет разделительной камеры

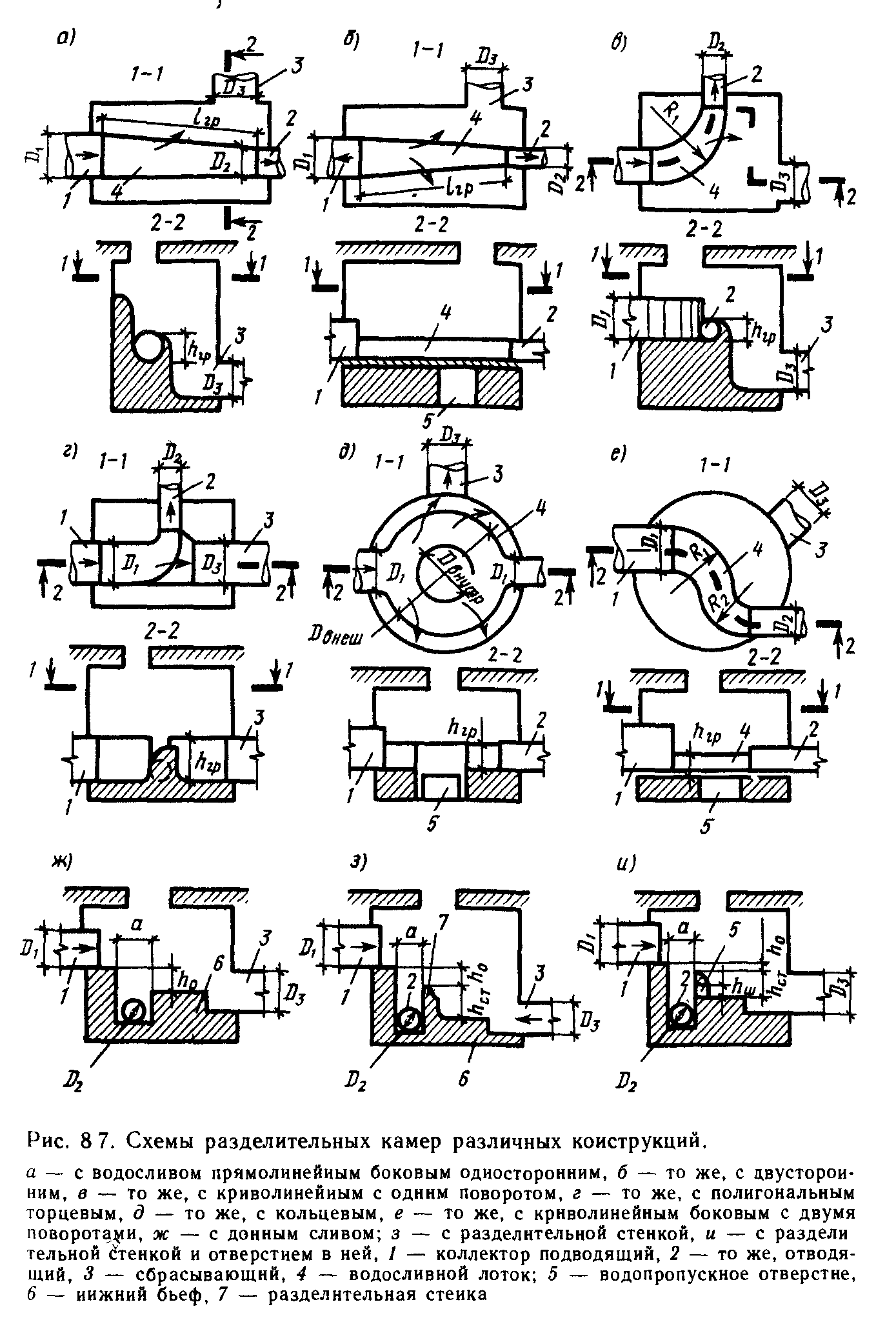

Разделительную камеру рассчитывают на отведение расхода воды от предельного дождя в главный коллектор и на сброс всех превышающих эту величину стоков по ливнеотводу в водоем.

Принцип работы разделительной камеры основан на изменении дальности полета струи при неменяющихся расходах. В начале дождя сток незначителен и вся вода поступает в лоток главного коллектора. По мере развития дождя расход увеличивается, сечение трубы заполняется полностью (возможна работа с подпором) и струя перелетает водосливную стенку и попадает в лоток ливнеотвода.

Расчет разделительной камеры при известных расходах, диаметрах труб и глубинах заложения сводится к определению основных размеров камеры

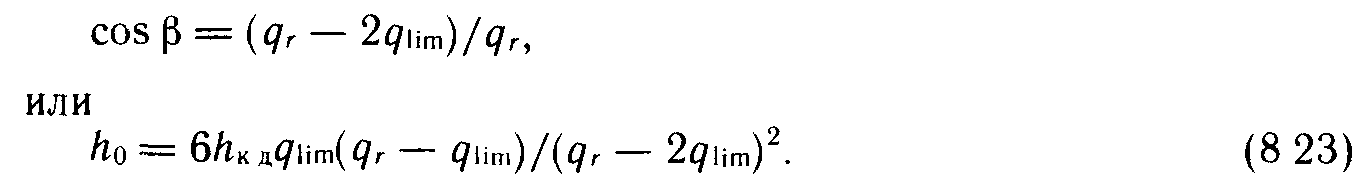

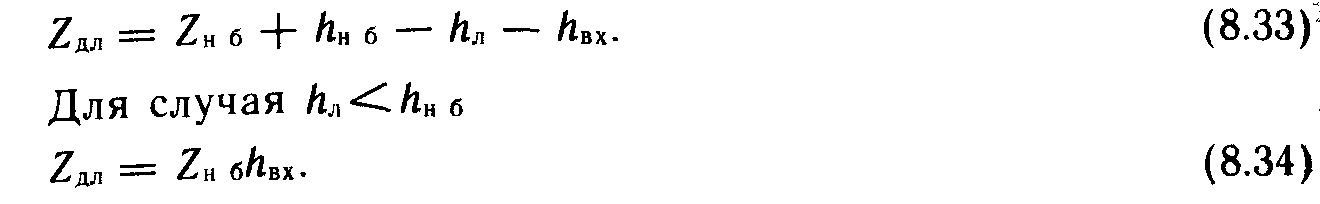

Возможны разные конструктивные решения разделительных камер (рис. 8.7). На рис 8.8 дождевая вода попадает в прямоугольный лоток, ширина которого принимается равной диаметру дождевой сети, примыкающей к камере. В конце прямоугольного лотка перед перепадом устанавливается критическая глубина, которая при расчетном расходе qr, м,

![]()

а при расходе от предельного дождя qnm, м,

![]()

Высота перепада,

![]() ,

,

где

Высота

водосливной

стенки

, где

di

—

диаметр

ливнеотвода,

м;

Авх

—

потеря

напора

при

входе

в

трубу,

м:

Высота

водосливной

стенки

, где

di

—

диаметр

ливнеотвода,

м;

Авх

—

потеря

напора

при

входе

в

трубу,

м:

![]()

где ς — коэффициент гидравлического сопротивления при входе в трубу: ς = 0,5. При расчете возможно использовать hax = 0,025у2; v — скорость течения воды в ливнеотводе, м/с.

Диаметр ливнеотвода d2 принимают равным диаметру d1.

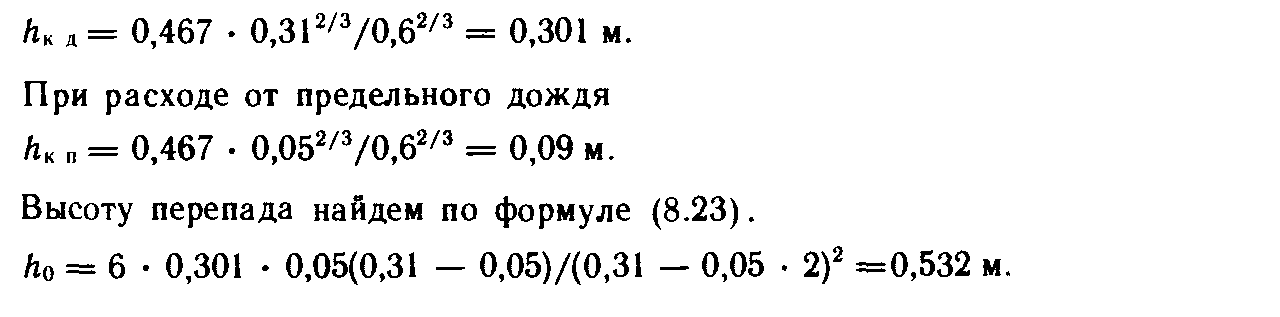

Ширина донного отверстия а, м,

а = 1,41hК „(0,3 + hо/hкп)05 + qlim/8,87b[(h0 + 1,5hК n)sinβ,]0'5,

(8.26)

где β1 — угол наклона струи к горизонту при расходе qum:

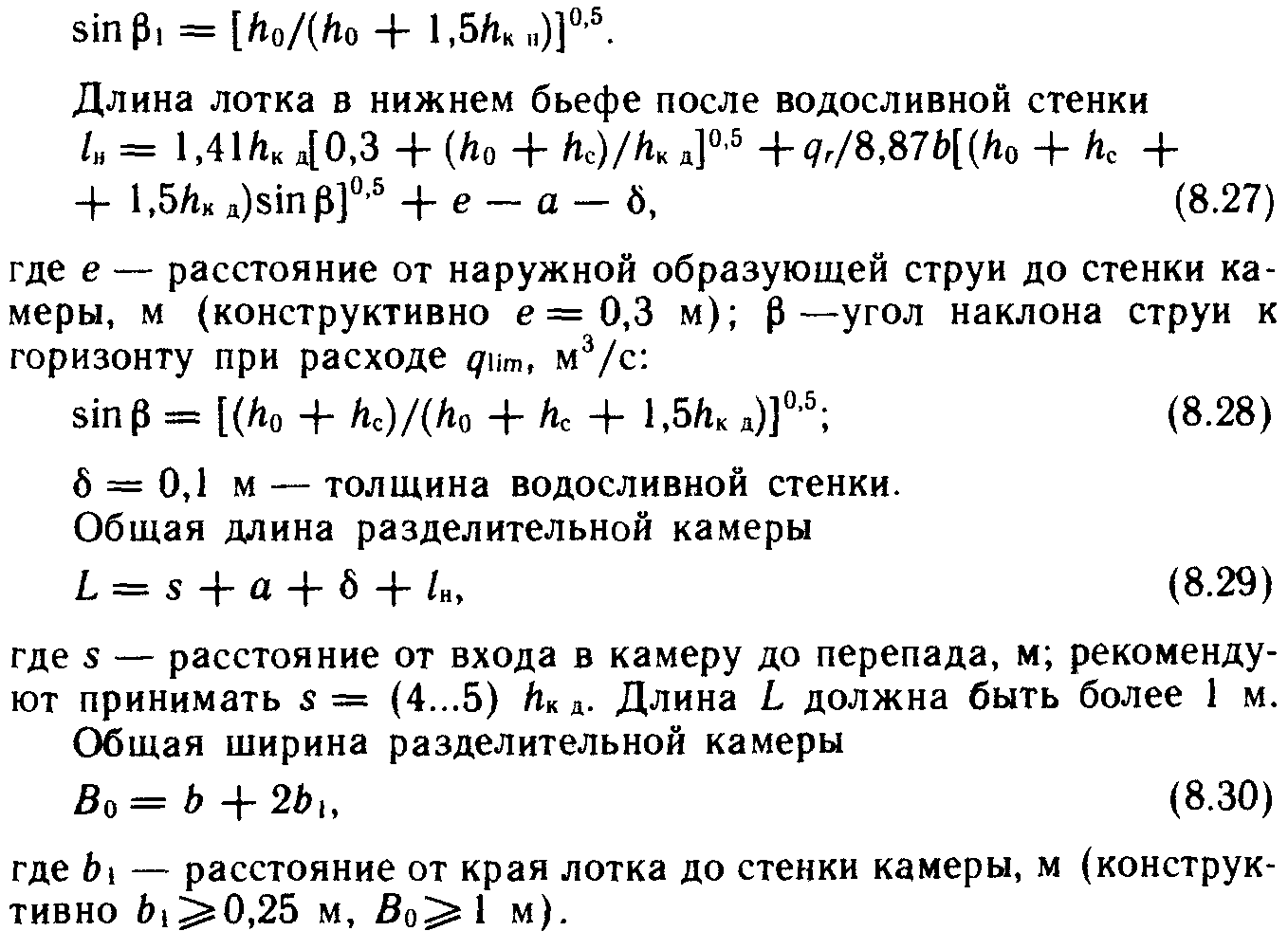

Для удобства работы в разделительной камере высота рабочей части должна быть не менее 1,8 м. Над рабочей частью устраивают горловину D = 0,7 м, как в обычном колодце.

Глубина воды в ливнеотводе подбирается (см. Приложение 8) при известных q, di и i.

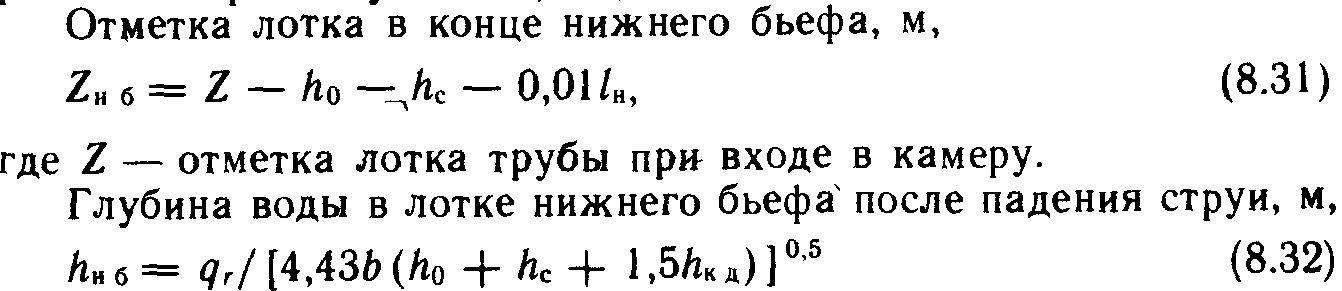

Для hл≥h„6 сопряжение производят по уровню воды, тогда отметки дна ливнеотвода в месте примыкания к камере, м, ;

Для предупреждения затопляемости разделительной камеры отметка для ливнеотвода должна быть выше горизонта высоких вод в водоеме Zrbb

![]() где

lл

—

длина

ливнеотвода,

м.

где

lл

—

длина

ливнеотвода,

м.

Отметки шелыги главного коллектора после разделительной камеры, м,

Zmn = Z — h0 — у. (8.36)

Значение у можно принимать 0,1 м.

Пример. Расчетный расход ц,, расход от предельного дождя qlim приня- ты по табл 8.13; диаметр трубы дождевого коллектора d1 = 600 мм Отметка дна трубы дождевого коллектора при входе в камеру Z = 28,87 м Ширина лотка в разделительной камере принята b = d1 = 0,6 м. ;

Критическую глубину при расчетном расходе находим по формуле (8.21):'

Диаметр ливнеотвода, как и последнего участка перед разделительной камерой, d2 = 600 мм. Тогда при расходе q = 310 л/с уклон трубы i = 0,0025, v = = 1,12 м/с, наполнение полное. Потеря напора при входе в трубу по формуле (8 25) равна hBJl = 0,5 • 1,122/2 • 9,81 = 0,032 м, высота водосливной стенки по формуле (8.24) равна hс = 0,6 — 0,032 = 0,568 м, ширина донного отверстия по формуле (8 26) равна а= 1,41 • 0,0970,3 + 0,532/0,09 + 0,05/8,87 • 0,6 X ±[0,532 + 1,5-0,09)0,893]°5 = 0,33 м, где sin βi = [0,532/(0,532 + 1,5-0,09]05 = = 0,893 м.

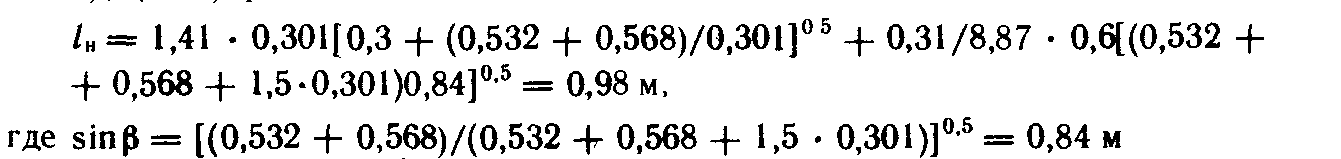

Длина лотка в нижнем бьефе после водосливной стенки по формулам (8 27), (8.28) равна

Принято в = 0,3 и δ = 0,1.

Общая длина разделительной камеры по формуле (8 29) равна

L = 1,2 + 0,33 + 0,1 + 0,98 = 2,5 м,

где s = 4hк д = 4 • 0,301 = 1,2 м. 200

Ширину камеры найдем по формуле (8 30).

Во = b’+ 2b1 = 0,6 + 2 • 0,3 = 1,2 м,

где b1 = 0,3 м

Отметка лотка в конце нижнего бьефа по формуле (8.31) равна

Zнб = 28,87 — 0,532 - 0,568 - 0,01 • 0,84 = 27,686 м.

Глубина воды в нижнем бьефе по формуле (8.32) равна

h„ 6= 0,31/[0,6 • 4,43(0,532 + 0,568 + 1,5 • 0,301)1= 0,197 м.

Так как hл = d2 = 0,6 м, что больше h„ 6, то сопряжение лотка и трубы производят по поверхности воды Тогда отметка дна ливнеспуска

Zл = 27,686 + 0,197 — 0,6 - 0,032 = 26,856 м.

При длине ливнеотвода, равной 60 м, и отметке горизонта высоких вод, равной 24,0 м, Zл > 24 + 0,003 • 60 = 24,18 м, т. е. условие (8.33) выполнено.

Отметка шелыги после разделительной камеры по формуле (8.36) равна

Zшкг = 28,87 — 0,532 — 0,1 = 28,238 м.

Расчет главного перехватывающего коллектора приведен в табл. 8.13.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ